中红外光束主动控制新突破:KAIST团队在《Light: Science & Applications》展示单栅极超表面器件

韩国科学技术院MinSeok Jang团队在《Light: Science & Applications》发表研究,提出单栅极电控光束切换超表面新技术。该技术仅需单层石墨烯栅极调控,就在中红外波段实现57°光束偏转,绝对效率达0.078-0.084,相对效率超0.76。通过遗传算法优化和准正态模分析,揭示了谐振模与非谐振背景干涉的工作机制。这项突破简化了驱动架构,提升了光学效率,为激光雷达

导语

近日,韩国科学技术院(KAIST)Min Seok Jang教授团队在 Light: Science & Applications 上发表了一项突破性研究,https://doi.org/10.1038/s41377-025-01967-y,提出并实验验证了一种单栅极电控光束切换超表面,实现了在中红外波段高达57°的光束偏转角度,同时具备高光学效率与均匀的衍射性能。

单栅极驱动,实现高效光束切换

传统电光超表面要实现光束控制,往往需要由大量独立可控局部栅极电极组成的栅极阵列,来调节单个超原子的局部散射响应。这种方式虽理论上能实现任意波前控制,但驱动机制复杂且光学效率低,制约了实际应用。

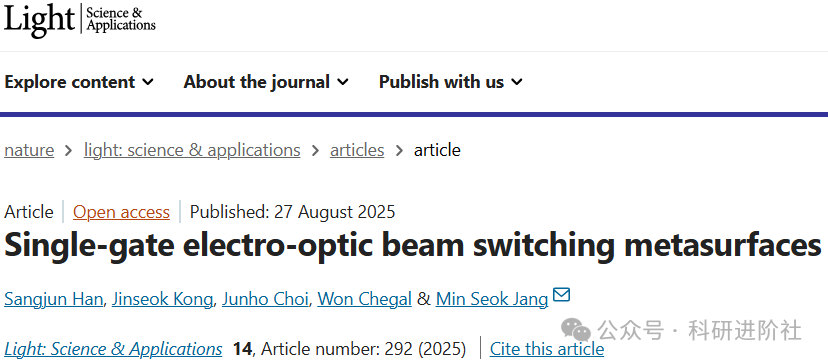

而该研究团队开发的新型主动光束切换器件,仅需对单层石墨烯施加单栅极偏压,通过调节石墨烯的光导率,就能控制器件的光学效率,无需复杂的栅极阵列。为了让器件性能达到最佳,团队采用遗传算法对关键性能指标——绝对效率(某一角度θ的散射功率与入射功率的比值)和相对效率(某一角度θ的散射功率与超表面净散射功率的比值)进行了最大化优化。

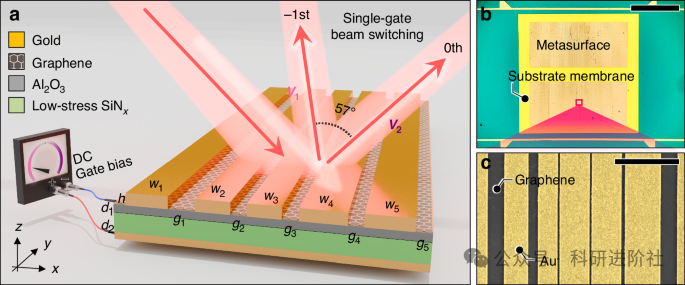

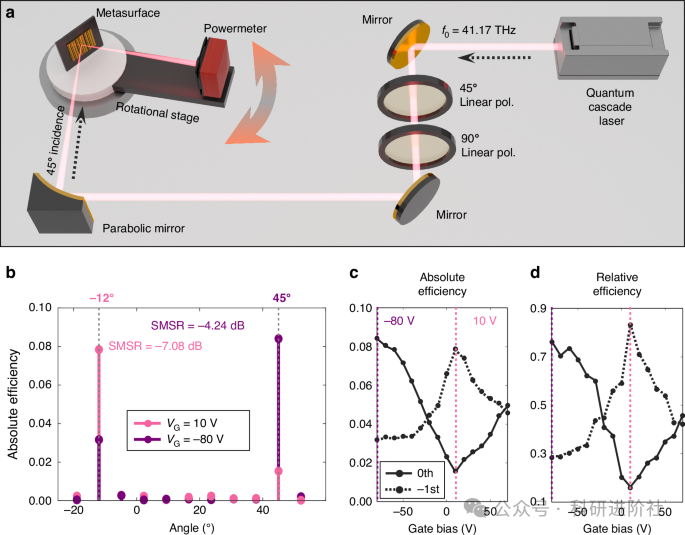

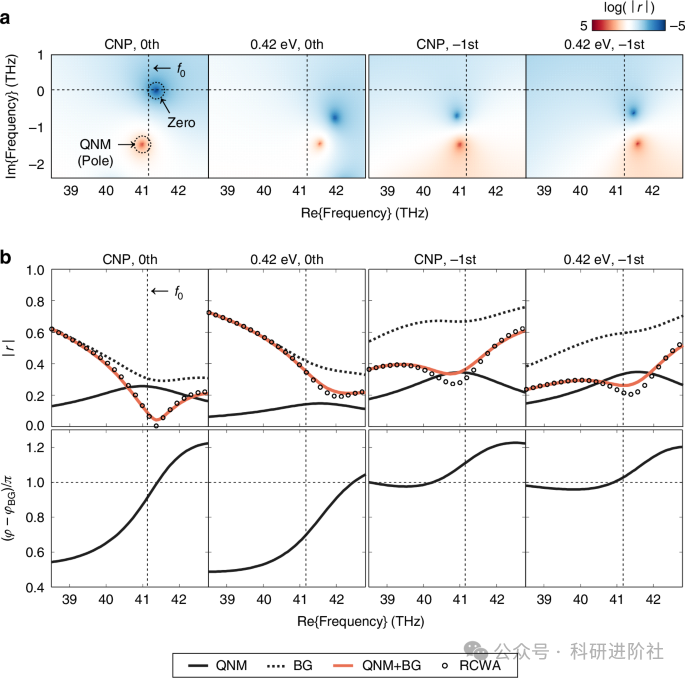

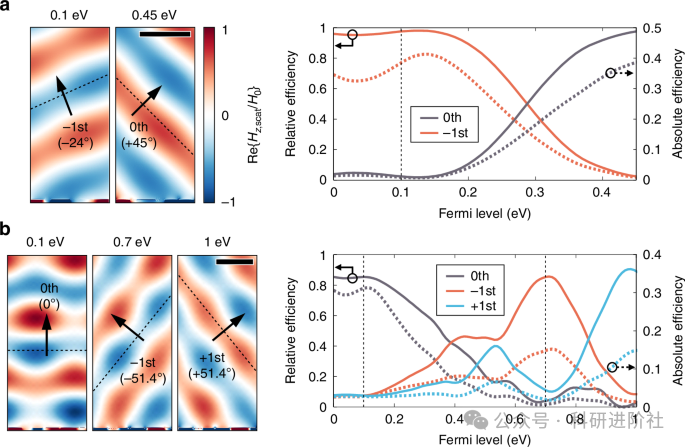

实验结果十分亮眼:该超表面实现了从0级到-1级衍射的57°主动光束切换,在这两个衍射级次下,绝对效率分别达到0.084和0.078,相对效率则分别为0.765和0.836。同时,团队还借助非局域准正态模展开的分析框架,深入揭示了主动光束切换的工作机制——器件的运行是基于栅极可调谐振模与非谐振背景响应之间的干涉。

从器件结构与制备来看,这款主动光束切换石墨烯超表面为在中红外波段实现预期光学性能,经过了多道复杂步骤设计与制备。其顶层是周期性金光栅,单个光栅周期由五条金带组成,金带间隙处覆盖单层石墨烯。衬底为200纳米低应力氮化硅膜,上面沉积30纳米氧化铝薄层以提高器件稳定性,器件背面则有金层作为全局背栅电极和背反射器。在制备过程中,涉及热蒸发、原子层沉积、湿转移、电子束光刻等多种精密工艺,确保了器件的高质量制备。

在性能优化与分析方面,除了用遗传算法优化超表面的结构参数和工作频率,团队还通过严格耦合波分析(RCWA)进行数值分析,验证了实验结果的可靠性。并且,准正态模(QNM)分析进一步深入阐释了器件的工作机制,表明超表面的整体光学响应是谐振准正态模与非谐振背景响应的干涉结果。

研究意义

这项研究为电控光学设备带来了三大重要进展:

1.简化驱动架构:单栅极控制极大降低了电路的复杂度和故障风险,更适合集成化和实际应用。

2.高性能与高鲁棒性:即使在石墨烯迁移率较低(200cm²/V·s)的情况下,仍能保持良好性能。

3.多级光束切换潜力:理论验证了三级甚至更多级光束切换的可能性,为多通道光通信和激光雷达应用铺平道路。

该技术可广泛应用于激光雷达(LiDAR)、自由空间光通信、激光显示、光学计算等领域。尤其是在中红外波段,其大气穿透性强、对人眼安全,具备显著优势。

图1:单门电光波束切换超表面

图2:光路设置与测量结果

图3:单门电光波束切换超表面的电磁仿真

图4:准正规模(QNM)分析

图5:宽松约束条件下的有源波束切换超表面优化结果

【注】小编水平有限,若有误,请联系修改;若侵权,请联系删除!

更多推荐

已为社区贡献7条内容

已为社区贡献7条内容

所有评论(0)