Function Call与MCP:大模型能力扩展的两条路径对比

随着大模型应用场景扩展,如何安全有效地调用外部工具成为关键。目前主要解决方案包括FunctionCalling和MCP协议。FunctionCalling通过模型接口定义函数实现单一任务调用,适合简单场景;MCP则提供标准化工具调用框架,支持复杂系统集成,具有跨平台、安全性高等优势。

随着大模型在各类应用中的普及,人们发现仅仅依靠模型本身的知识与推理能力,往往无法满足复杂业务场景的需求。于是,如何让大模型安全、有效地调用外部工具,成为了关键问题。

目前业界有两种主要的解决方案:Function Calling 和 MCP

目录

思考:现在已经有了MCP还需要Function Calling么?

什么是Function Calling?

原理

-

开发者在模型接口中定义一组函数(包括名称、参数、描述)。

-

当用户提问时,大模型会根据需求,自动决定是否调用某个函数。

-

平台会将模型生成的参数传递给函数执行,返回结果后再交给模型继续处理。

作用

-

让模型具备“外挂技能”,突破其静态知识库的限制。

-

模型不必事先知道所有信息,而是通过函数实时获取外部数据。

什么是MCP?

MCP,全称 Model Context Protocol,由Anthropic推出,是一种更通用的模型上下文扩展协议。它不仅仅是“调用函数”,而是提供一整套标准化、安全化的工具调用框架。

原理和特点

-

MCP 定义了一种标准化协议,让外部工具以“能力插件”的方式暴露给模型。统一的协议格式,不依赖于某个模型厂商。

-

大模型通过 MCP,可以发现、选择并调用这些工具。

-

所有调用过程都有权限控制和上下文管理,保证安全性和透明度。

架构与组件

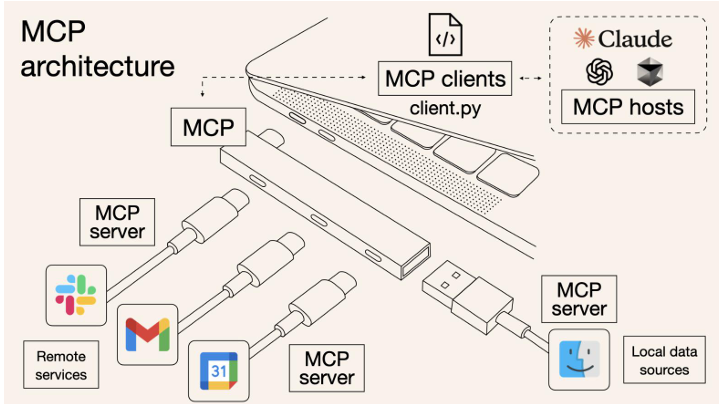

MCP 采用客户端-服务器(Client-Server)架构,核心组件包括:

-

MCP Host:运行 AI 模型的环境,如 Claude Desktop、Cursor IDE 等。

-

MCP Client:嵌入在 Host 中的组件,负责发起请求并与 MCP Server 通信。

-

MCP Server:轻量级服务,提供特定功能(如数据查询、API 调用、文件访问等),供 AI 模型调用。

使用方式

-

直接使用已有集成:可以直接调用现成MCP,具体可参考Modelscope的MCP广场。通过在支持MCP的系统中(例如cursor, vscode, cherrystudio)配置mcpserver参数即可。

-

自定义扩展:如果要接入企业系统或专有 API,需要自己编写并运行 MCP Server,通过协议暴露能力。

两者各维度的对比

| 维度 | Function Calling | MCP (Model Context Protocol) |

|---|---|---|

| 定位 |

模型厂商提供的私有接口(如 OpenAI、Qwen),一种功能(函数)。 |

开放协议,类似 HTTP/USB-C,旨在统一不同模型与外部工具的交互方式。 |

| 扩展性 | 需要为不同模型单独适配,缺乏通用标准 | 一次开发可跨模型兼容,降低开发与迁移成本 |

| 复杂性 | 适合简单、单次的API调用任务(如获取天气、调用数据库一次查询) | 支持多轮对话、复杂上下文管理,能 orchestrate工具调用链 |

| 生态依赖 | 强依赖特定模型生态(如 GPT-4 的 Function Call 只能在 OpenAI 环境下使用) | 跨模型、跨平台支持(如 Claude、Cursor、OpenAI、Qwen 等) |

| 安全性 | 主要依赖云端 API Key 来控制调用权限 | 支持本地化部署和数据控制,更适合隐私与合规要求高的场景。 |

| 应用场景 | 适合快速接入某个模型的工具调用(如小应用、单一任务型 Agent) | 适合需要长期维护、跨模型可移植、复杂系统级别的 Agent/应用集成 |

思考:现在已经有了MCP还需要Function Calling么?

答案是需要的。

-

Function Call:适合简单、原子化或特定任务,比如查询天气、计算数学公式。优势是:

-

开发快捷,无需配置 MCP Server。

-

单次请求响应,低延迟,没有额外协议开销。

-

-

MCP:适合复杂、企业级、多系统集成的场景,比如AI助手需要同时访问内部数据库、文件、API等。优势是:

-

协议统一,方便规模化接入。

-

安全可控,符合企业合规要求。

-

未来,两者并非对立关系,而是互补共存。在本地函数调用上,用Function Call 就够。在复杂业务和企业环境里,MCP 将成为主流方案。

更多推荐

已为社区贡献9条内容

已为社区贡献9条内容

所有评论(0)