论文Methodology不会写?用AI生成靠谱吗?

但涉及研究设计的核心内容 —— 如方法选择的依据、技术路线的创新点 —— 必须由研究者自主完成,确保学术思想的原创性。从研究问题到方法选择的推理过程,从数据收集到结论验证的逻辑建构,本质上是学术思维的具象化,这一过程无法被任何技术工具替代。其生成内容常缺失超参数、数据集划分等关键细节,且逻辑链条可能不连贯(如实验流程与数据分析方法不匹配),直接影响研究的可复现性,需人工补全与调整。向导师或者读者展

Methodology(方法论) 是指在研究中用来解决问题或回答研究问题的系统化方法和逻辑框架。它不仅包括具体的研究方法(如实验、调查或模拟),还涉及这些方法的理论基础以及它们如何与研究目标相匹配。

根据不同论文中研究对象、研究目的和目标的不同,所采用的方法论也是不同的,但是所有的methodology都有一个相同的目的,向导师或者读者展示——研究是如何进行的,为什么选择特定的方法,以及这些方法如何确保研究结果的可靠性和有效性。

论文中Methodology的写作要点:

- 研究设计:说明用定量、定性还是混合方法,并解释原因

- 数据收集:描述样本选择、工具和具体步骤,确保可重复性

- 数据分析:列出所用技术(如统计分析),说明如何支持研究目标

- 局限性与影响因素:讨论方法的不足和可能影响结果的因素

- 整体要求:逻辑清晰,体现研究的科学性和可信度

不可否认,AI在辅助学术写作方面展现出独特价值。它能快速整理分散的思路,提供标准化的表述模板,甚至帮助非英语母语的研究者改善语言表达。

是否可以让AI生成Methodology呢?

对于方法论这类需要高度结构化描述的章节,AI确实能节省大量时间。然而,这种效率提升是有代价的。就像使用自动驾驶系统时司机容易放松警惕一样,过度依赖AI写作的研究者可能会忽视方法论中最关键的要素——研究设计的严谨性和可复现性。

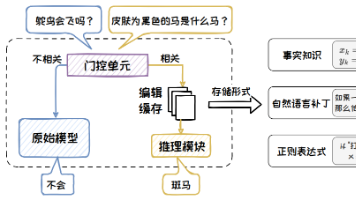

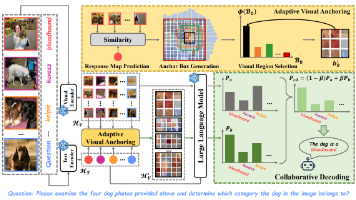

技术性错误与 “幻觉” 风险

大模型易生成看似合理但错误的技术细节(如算法步骤、公式、实验参数),根源在于:训练数据滞后于领域前沿,对复杂技术细节理解偏差;对量子计算等细分领域的专业术语和方法掌握不足,导致描述不专业。

方法论严谨性与可复现性缺陷

其生成内容常缺失超参数、数据集划分等关键细节,且逻辑链条可能不连贯(如实验流程与数据分析方法不匹配),直接影响研究的可复现性,需人工补全与调整。

领域适配性与创新性局限

模型倾向生成 “套路化” 方法(如过度依赖 Transformer),忽视小众有效技术,因训练数据多聚焦主流方法;对新算法或技术突破点的表述能力不足,难以准确呈现研究创新点。

学术诚信与伦理风险

生成内容可能与已有论文高度相似,未经查重易导致抄袭;过度依赖模型会模糊原创与 AI 生成的界限,部分期刊已要求声明 AI 使用情况,以规避伦理争议。

如何利用AI辅助撰写方法论呢?

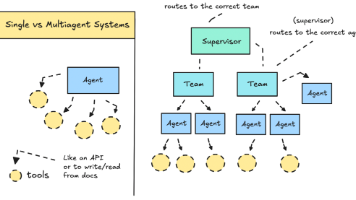

AI 的核心价值在于提升语言组织效率,而非替代学术思考。我们可利用 AI 生成方法论的结构化大纲,为写作提供逻辑支架;或对已有文本进行学术化语言优化,将口语化表述转化为规范表达。但涉及研究设计的核心内容 —— 如方法选择的依据、技术路线的创新点 —— 必须由研究者自主完成,确保学术思想的原创性。

例如:

- 框架构建:输入具体研究背景生成方法论大纲(示例指令:"我正在进行 ' 老年人智能设备使用障碍 ' 的质性研究,基于扎根理论,帮我列出 Methodology 的章节结构,需包含理论基础、数据收集、编码策略三部分")。

- 语言优化:对已撰写的方法论文本进行学术化改写(如将 "我们问了 100 个学生" 转为 "研究采用目的抽样法,选取 100 名高校学生作为访谈对象"),但核心方法设计必须自主完成。

从研究问题到方法选择的推理过程,从数据收集到结论验证的逻辑建构,本质上是学术思维的具象化,这一过程无法被任何技术工具替代。AI 作为高效的语言处理工具,能够在框架搭建、表述优化等环节提供支持,但其输出必须经过严格的专业过滤。

更多推荐

已为社区贡献10条内容

已为社区贡献10条内容

所有评论(0)