操作系统内核:基础理论与技术架构解析

操作系统内核作为硬件与软件的交互枢纽,其技术演进始终围绕性能优化与安全强化展开。从单内核到微内核的架构探索,反映了系统设计对效率与稳定性的平衡追求;权限分级与安全机制的完善,则构建了现代计算环境的信任基础。随着异构计算、持久化内存等新技术涌现,内核需在支持RISC-V指令集、管理非易失性存储等方面持续创新。未来内核将深度融合AI加速与云原生需求,通过eBPF等机制实现动态安全监控,同时应对量子计算

目录

操作系统内核作为计算机系统的核心组件,承担着硬件资源管理与应用程序服务的关键职能。本文将从内核的基本定义出发,系统阐述其功能架构、运行模式及代码设计原理,为理解现代操作系统底层机制提供理论框架。

一、内核的本质与功能定位

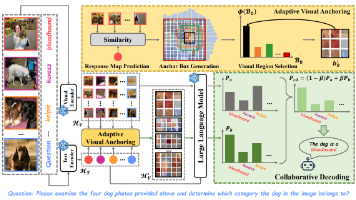

内核是操作系统中直接运行于硬件之上的特权级代码集合,通过硬件抽象层构建用户程序与物理硬件的交互桥梁。其核心功能涵盖五大模块:

进程管理:实现进程创建(fork/clone系统调用)、调度(CFS算法)、同步(信号量/互斥锁)及终止的全生命周期管理。Linux内核通过进程描述符表维护就绪态、运行态等状态转换。

内存管理:采用伙伴系统分配物理页帧,配合SLAB分配器优化小对象分配。虚拟内存机制通过页表映射实现逻辑地址到物理地址的转换,交换空间(swap)在内存不足时将不常用页交换至磁盘。

设备驱动控制:管理硬件中断请求,提供标准化的设备控制接口。现代内核支持即插即用(WDM模型),驱动程序以.sys文件形式动态加载。

文件系统管理:通过虚拟文件系统(VFS)抽象层统一EXT4、XFS等文件系统接口,管理文件的创建、权限控制及存储布局。

网络协议栈:维护TCP/IP协议族运行,处理数据包封装解析与传输控制。

二、内核架构的演进与分类

内核设计呈现模块化与层次化发展趋势,主要形成三大架构范式:

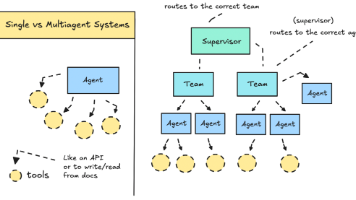

1. 单内核架构

以Linux为代表,所有服务运行于内核地址空间,通过直接函数调用实现模块间通信。其优势在于系统调用开销小(x86架构下约100-300时钟周期),但模块耦合度高,2.4版本前曾因进程调度与内存管理耦合导致稳定性问题。现代单内核通过动态加载机制(如Linux的insmod命令)实现功能扩展,4.x系列已支持RISC-V等新兴架构。

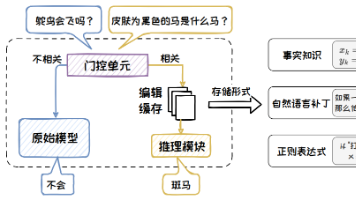

2. 微内核架构

典型代表Mach内核仅保留线程管理、地址空间等基础服务,文件系统、设备驱动等作为用户态服务运行。通过消息传递(IPC)实现模块通信,虽然系统稳定性显著提升(单个服务崩溃不影响整体),但用户态-内核态切换导致性能损耗(Mach的IPC开销约1000时钟周期)。QNX实时系统采用此架构实现医疗设备等高可靠性场景应用。

3. 混合内核架构

Windows NT内核结合单内核与微内核特性,将图形子系统、存储管理等置于用户态,而核心调度、中断处理保留在内核态。通过对象句柄机制实现资源管理,如进程对象(EPROCESS)封装线程调度所需数据结构。

三、内核运行模式与安全机制

1. 权限分级与模式切换

现代CPU采用四级权限模型(R0-R3),操作系统通过双模式运行:

用户模式(R3):应用程序运行在此层级,无法直接访问硬件。当执行文件读写等特权操作时,通过int 0x80或syscall指令触发模式切换。

内核模式(R0):拥有执行所有指令和访问全部内存的能力。Windows在x64架构下划分2GB内核空间与2GB用户空间(LARGE_ADDRESS_AWARE模式扩展为1GB/3GB)。

模式切换需通过严格控制的入口点进行,如Linux系统调用表(sys_call_table)定义了400余个服务入口。中断请求级别(IRQL)机制进一步细化权限,在DISPATCH_LEVEL以上级别禁止线程调度。

2. 安全增强技术

访问控制:Linux通过SELinux实现强制访问控制(MAC),Windows采用基于角色的权限管理(RBAC)。

内存保护:x86架构的CR3寄存器控制页表基址,配合NX位防止代码注入攻击。

驱动验证:Windows的Driver Signature Enforcement机制要求驱动程序必须经过数字签名。

四、内核代码设计原理

1. 编程语言选择

C语言:Linux内核95%代码使用C编写,其指针操作能力便于直接管理内存。

汇编语言:用于启动代码(boot.s)、上下文切换等底层操作,x86架构下约5%代码使用汇编。

C++限制:Windows内核曾尝试使用C++,但因异常处理、多继承等特性导致性能下降,最终回归C语言核心。

2. 性能优化策略

无锁编程:RCU(Read-Copy-Update)机制在Linux内核中实现高并发读操作。

批处理优化:Windows的I/O请求包(IRP)合并技术减少中断次数。

缓存友好设计:Linux页表项采用四级结构(PGD->P4D->PUD->PMD->PTE),提升TLB命中率。

五、未来演进方向

随着异构计算普及,内核正朝着以下方向发展:

硬件虚拟化支持:KVM模块通过vmexit/vmentry指令实现虚拟机监控,性能损耗控制在5%以内。

持久化内存管理:Intel Optane DC持久内存需要内核重构页缓存机制。

AI加速集成:谷歌Fuchsia内核已支持TensorFlow Lite运行时动态加载。

本文系统梳理了操作系统内核的基础理论框架,从功能定位到架构设计,从运行模式到代码实现,揭示了这一核心组件的技术本质。理解内核原理不仅是开发系统级软件的基础,更是应对云计算、物联网等新兴技术挑战的关键。

文章正下方可以看到我的联系方式:鼠标“点击” 下面的 “威迪斯特-就是video system 微信名片”字样,就会出现我的二维码,欢迎沟通探讨。

更多推荐

已为社区贡献22条内容

已为社区贡献22条内容

所有评论(0)