开源浪潮与闭源高墙:AI 商业终局的变量

谁将主宰AI的未来战场?

2025 年 2 月 21 日,DeepSeek 启动“开源周”,连续五天释出核心代码库,全球开发者在 GitHub 上的星标曲线像心电图一样陡升。同一天,OpenAI 的 CEO 山姆·奥特曼在 X 平台发起投票,询问下一个开源项目的优先级。两条消息前后脚出现,把已经白热化的“开源还是闭源”争论直接推到聚光灯中央:这一次,不再是学术沙龙里的哲学思辨,而是决定千亿美元估值走向的商业拐点。

故事并不新鲜。上世纪 80 年代,理查德·斯托曼因为无法修改打印机驱动源码而愤怒出走,写下 GNU 宣言,“代码应该像空气一样自由”成为开源运动的火种;微软则反其道而行,用闭源 Windows 与 Office 筑起 PC 时代的现金墙。再往后,谷歌开源 Android,苹果死守 iOS,两条路径分别孕育出 70% 的全球手机市场份额与 80% 的行业利润。历史一次次证明,在技术跃迁的临界点上,选择开放还是封闭,往往决定了未来十年的座次表。

科技巨头们把 2025 年夏天的上海世界人工智能大会变成了隔空交火的战场。百度创始人李彦宏依旧把“效率”挂在嘴边:同参数规模下,闭源模型推理成本更低、反应更快,商业化路径最短。阿里云 CTO 周靖人则把话题引向“生态的多样性”——只有开放才能让技术像水一样渗透进千行百业。Hugging Face 联合创始人德兰吉把话挑得更明:一条路通往少数公司控制的世界,另一条路让更多人被赋能。谷歌前 CEO 施密特在镜头前补刀:中国头部模型多为开源,美国则几乎清一色闭源,这不是技术差异,而是地缘与商业逻辑的差异。台下听众在三种声音里捕捉到的潜台词是:没有人再相信单一模式可以通吃。

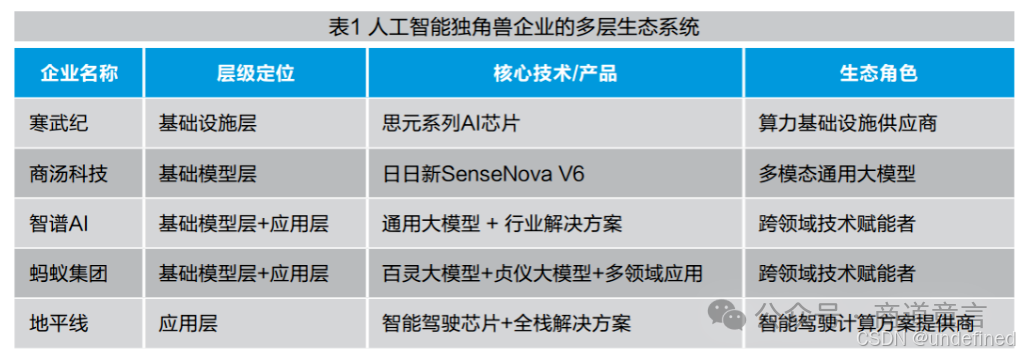

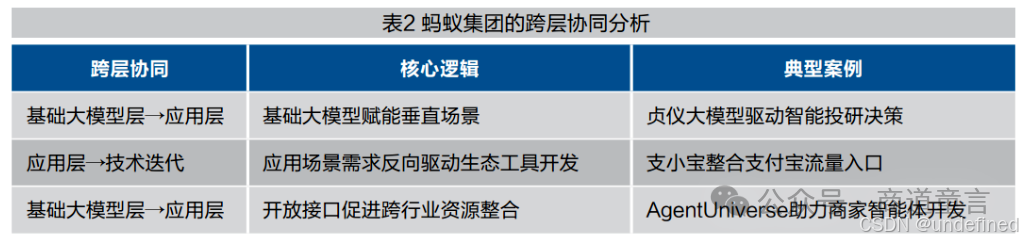

回到商业现场,真正的变量不是立场,而是节奏。OpenAI 在 2019 年选择闭源 GPT-3,用 API 收费模式迅速收回成本;2025 年面对 DeepSeek 的穷追不舍,又宣布“分层开源”,把轻量级模型还给社区、把核心参数留在防火墙内。蚂蚁集团的“百灵”大模型走了另一条折线:基础模型全面开源,金融场景定制版留在黑盒里,通过私有部署和增值服务收费。智谱华章则用 55 款开源模型换来 4000 万次下载,再用闭源 GLM-4-Plus 拿下金融、医疗行业的大单。它们共同验证了一个简单道理:开源不是慈善,闭源也不等于垄断,谁能把技术领先期转化为生态统治期,谁就能把竞争对手甩在下一个融资窗口之外。

数字经济应用实践专家骆仁童博士提醒,开源与闭源本质上是一个基于优先级的战略考量。这种选择并无绝对的是非之分,切不可将二者简单对立起来。毕竟,单纯的模式抉择并不能左右模型乃至企业的兴衰成败,其核心关键仍在于模型的技术实力是否具备显著领先优势,以及成本管控能力是否达到卓越水平。正所谓“适合自身发展的,才是最佳方案”。

2025 年的 AI 赛道,更像一场没有终点的无限游戏:DeepSeek 用开源换速度,OpenAI 用闭源换利润,百度在质疑声中把文心一言免费,微软悄悄把 GitHub Copilot 装进每一台 Windows。历史不会重复,但押注逻辑出奇一致——谁能把开源的杠杆效应与闭源的盈利纵深结合成一套组合拳,谁就能在下一波技术浪潮到来之前,提前锁定牌桌上的位置。

更多推荐

已为社区贡献8条内容

已为社区贡献8条内容

所有评论(0)