超轻量级通用人脸检测模型解析:1MB以下的AI如何实现实时检测

本文探讨了超轻量级通用人脸检测模型的技术原理与应用。这类模型参数量小(<1MB)、计算复杂度低,适合部署在移动设备和嵌入式系统中。主流技术包括轻量CNN架构(如MobileNet-SSD)、模型压缩(量化、剪枝)和新型架构(NanoNet)。文章提供了PyTorch实现示例,并介绍了优化技巧(调整分辨率、深度可分离卷积等)。尽管面临小脸检测、极端光照等挑战,未来发展方向包括NAS算法和混合精

引言

在计算机视觉领域,人脸检测一直是基础且关键的任务。随着移动设备和嵌入式系统的普及,对轻量级但高效的人脸检测模型的需求日益增长。本文将深入探讨超轻量级通用人脸检测模型的技术原理、优势以及实际应用场景。

什么是超轻量级人脸检测模型?

超轻量级人脸检测模型是指参数量极少(通常小于1MB)、计算复杂度低,但仍在各种场景下保持较高检测精度的人脸检测算法。这类模型特别适合部署在资源受限的设备上,如智能手机、嵌入式系统或物联网设备。

主流超轻量级人脸检测技术

1. 基于轻量级CNN的架构

-

MobileNet-SSD:结合MobileNet的轻量特性和SSD的多尺度检测能力

-

Tiny Face:专为小脸检测优化的精简网络

-

ShuffleNet-based:利用通道混洗操作减少计算量

2. 模型压缩技术

-

量化:将浮点参数转换为低精度(如8位整数)表示

-

剪枝:移除网络中不重要的连接或通道

-

知识蒸馏:用小模型学习大模型的行为

3. 新型轻量级架构

-

NanoNet:极简设计,参数量可控制在100KB以内

-

PeleeNet:针对移动设备优化的高效网络

-

ThunderNet:专为实时目标检测设计的轻量架构

实现示例:一个简单的超轻量级人脸检测模型

以下是一个基于PyTorch的简化实现框架:

import torch

import torch.nn as nn

class UltraLightFaceDetector(nn.Module):

def __init__(self):

super().__init__()

# 精简的骨干网络

self.backbone = nn.Sequential(

nn.Conv2d(3, 16, 3, 2, 1), # 下采样

nn.ReLU(),

nn.Conv2d(16, 32, 3, 1, 1),

nn.ReLU(),

nn.Conv2d(32, 64, 3, 2, 1), # 下采样

nn.ReLU()

)

# 检测头

self.detection_head = nn.Sequential(

nn.Conv2d(64, 2, 1), # 分类分支

nn.Conv2d(64, 4, 1) # 回归分支

)

def forward(self, x):

features = self.backbone(x)

cls = self.detection_head[0](features)

reg = self.detection_head[1](features)

return cls, reg性能优化技巧

-

输入分辨率调整:适当降低输入图像尺寸(如160x120)

-

通道裁剪:减少每层卷积的通道数

-

深度可分离卷积:大幅减少计算量

-

后处理优化:简化NMS等后处理步骤

应用场景

-

移动端应用:实时美颜、AR贴纸

-

智能门禁系统:低功耗人脸识别

-

物联网设备:智能家居的人脸感知

-

边缘计算:本地化隐私保护的人脸分析

挑战与未来方向

尽管超轻量级模型取得了显著进展,但仍面临一些挑战:

-

极小脸检测精度不足

-

极端光照条件下性能下降

-

遮挡情况处理不够鲁棒

未来可能的发展方向包括:

-

神经网络架构搜索(NAS)自动设计最优轻量结构

-

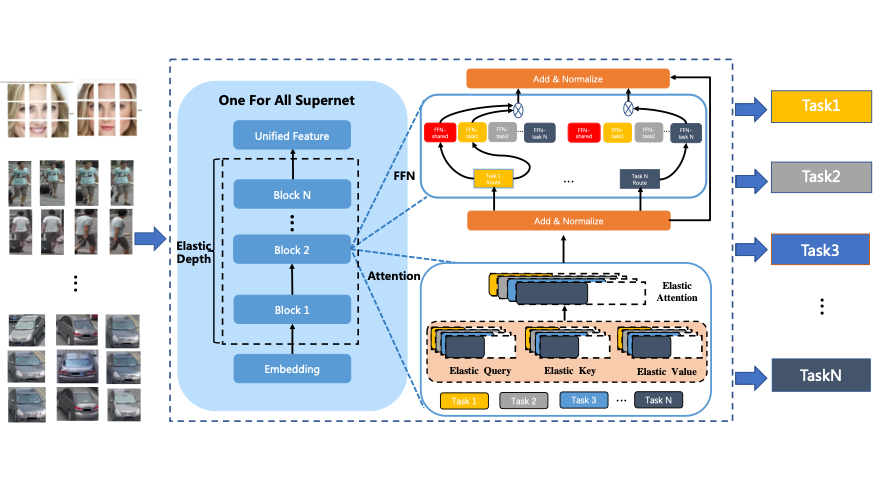

更高效的注意力机制

-

混合精度计算进一步优化

结语

超轻量级通用人脸检测模型为计算机视觉技术在资源受限环境中的部署提供了可能。随着算法不断优化和硬件计算能力提升,我们有望看到更小巧但更强大的模型出现,推动人脸检测技术在更多场景落地应用。

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)