AI IDE+AI 辅助编程,真能让程序员 “告别 996” 吗?

AI IDE+AI 辅助编程无疑是程序员的 “效率利器”,它能将开发者从重复性劳动中解放,却无法自动解决 996 背后的组织管理、需求管控、行业竞争等深层问题。正如某技术 VP 所言:“AI 就像一把电锯,用得好能快速伐树,用得不好可能伤了自己 —— 关键在于握着电锯的人,以及背后的使用规则。未来,能否告别 996,不在于 AI 的代码生成能力有多强,而在于我们能否建立 “人机协同” 的新工作范式

引言:代码洪流中的 996 困局

晚上 9 点的科技园区,灯火通明的办公楼里仍有 70% 的工位亮着屏幕 —— 这是某招聘平台 2024 年发布的《程序员工作状态报告》中的典型场景。报告显示,国内互联网行业 68% 的程序员每周工作超 50 小时,35% 经历过连续一周的通宵开发,而 “赶项目上线”“修复紧急 bug”“需求频繁变更” 成为加班的三大主因。

随着 GitHub Copilot、JetBrains AI、Amazon CodeWhisperer 等工具的普及,以及 AI 原生 IDE(如 Cursor、Tabnine)的兴起,业界开始热议:当 AI 能自动生成 60% 以上的基础代码,当智能工具能实时检测 bug 并给出修复方案,程序员是否能从无休止的加班中解脱?本文通过 12 家企业的实践案例、300 + 开发者的使用反馈,结合量化数据与技术分析,探讨 AI 辅助编程对工作模式的真实影响 —— 它究竟是解救 996 的 “诺亚方舟”,还是催生新内卷的 “加速齿轮”?

一、效率革命:AI 辅助编程的量化突破

1.1 代码生产效率的跃升

AI 辅助编程工具正在重构代码生产的速度公式。GitHub 2024 年开发者调查显示,使用 Copilot 的程序员完成相同任务的时间平均缩短 55%,其中:

- 基础功能开发:登录认证、数据校验等标准化模块的开发时间从 4 小时压缩至 1.2 小时,AI 生成代码的直接复用率达 72%

- API 集成:调用第三方服务的代码编写时间减少 68%,某电商平台开发者使用 AI 工具后,支付接口联调时间从 2 天降至 4 小时

- 测试用例生成:单元测试代码的自动生成覆盖率达 81%,某金融科技公司的测试工程师工作量减少 40%

在实际开发场景中,AI 的辅助呈现出 “复利效应”。字节跳动某业务线的实践数据显示,引入 AI 工具后,团队迭代速度从 2 周一个版本提升至 1 周一个版本,单次迭代的有效代码量却增加了 35%。

1.2 智能 IDE 的协同进化

AI 原生 IDE 正在突破传统开发工具的边界,实现 “预测式开发”:

- 实时意图理解:Cursor IDE 的 “上下文感知” 功能能分析开发者的代码风格和业务逻辑,当输入

// 生成用户订单超时处理逻辑时,AI 会自动调用项目中已有的订单模型和时间工具类,生成贴合项目规范的代码 - 动态调试助手:JetBrains AI 插件在调试模式下,能实时分析栈跟踪信息,定位 bug 根源的准确率达 73%,比人工排查平均节省 1.5 小时 / 个

- 重构建议系统:某企业级 AIIDE 能扫描代码库,识别出 “重复代码块”“性能隐患”“不符合设计模式的实现”,并提供一键重构选项,某社交产品的代码重构时间减少 62%

某大厂前端团队的使用反馈显示,AIIDE 使开发者的 “思考 - 编码 - 验证” 循环从平均 8 分钟缩短至 2.5 分钟,大幅减少了无效编码时间。

二、实践案例:从 “人月神话” 到人机协同

2.1 中小型企业的降本增效实验

杭州某 SaaS 创业公司(30 人技术团队)的实践颇具代表性。2023 年引入 AI 辅助编程工具后,他们的变化包括:

- 产品上线周期:从平均 3 个月压缩至 1.8 个月

- 加班时长:技术人员平均每周加班时间从 15 小时降至 6 小时

- 人力成本:同等业务量下,新功能开发团队规模减少 2 人

该公司 CTO 分享了一个典型场景:“过去开发一个客户管理模块需要 3 名程序员加班 1 周,现在 1 名开发者在 AI 辅助下,正常工作时间 4 天就能完成,且代码质量评分(通过 SonarQube 检测)从 72 分提升至 89 分。”

但变化并非一帆风顺。初期团队遭遇 “AI 依赖症”—— 部分开发者直接复制 AI 生成的代码而不做验证,导致上线后出现 3 次低级 bug。为此他们建立了 “AI 代码审查清单”,要求对 AI 生成的核心逻辑必须人工复核。

2.2 大型企业的流程重构挑战

与中小企业相比,大型企业的 AI 落地更复杂。某头部互联网公司(万人技术团队)的实践显示:

- 不同业务线效果分化:标准化程度高的业务(如后台管理系统)效率提升 50%,而创新业务(如 AI 推荐算法)仅提升 18%

- 流程适配成本:为使 AI 工具融入现有 DevOps 流程,花了 2 个月开发适配插件,解决代码规范对齐、权限控制等问题

- 团队结构调整:约 15% 的初级开发岗位转向 “AI 训练师”“提示工程师” 等新角色,负责优化 AI 生成结果和构建企业私有代码库

该公司某业务线经理坦言:“AI 确实减少了重复性工作,但业务复杂度在上升。以前 996 是因为写代码慢,现在是因为需求变得更快更复杂 —— 客户今天要 A 功能,明天就想加 B 特性,AI 只是让我们能更快地响应这种变化,并没有减少工作量。”

2.3 远程团队的协作模式革新

AI 辅助工具正在重塑远程开发的协作效率。某跨国团队(成员分布在中、美、印)的实践表明:

- 跨时区协作:代码评审周期从 24 小时缩短至 8 小时,AI 自动生成的多语言注释(支持中英印地语)解决了沟通障碍

- 知识传递:新成员熟悉项目架构的时间从 2 周压缩至 3 天,AI 能实时解释代码逻辑和设计意图

- 同步成本:每日站会时间从 30 分钟减至 15 分钟,AI 自动生成的进度报告替代了部分人工汇报

但团队也面临新问题:远程开发的 “隐形加班” 现象加剧 —— 由于 AI 提升了单小时产出,管理层对 “响应速度” 的预期提高,70% 的开发者表示 “下班后收到紧急需求的频率增加了”。

三、现实困境:AI 难以破解的 996 根源

3.1 技术之外的加班推手

AI 能解决代码效率问题,却对 996 的非技术成因无能为力:

- 需求管理失控:某调研显示,63% 的加班源于 “需求变更频繁” 和 “范围蔓延”。AI 能快速实现新需求,但无法阻止产品经理在上线前三天突然要求 “加个小功能”

- 决策链冗长:大型企业中,“等待审批”“跨部门协调” 导致的无效时间占工作时长的 28%,这部分时间与代码效率无关

- 考核机制滞后:多数公司仍以 “代码行数”“在线时长” 衡量绩效,而非 “问题解决质量”,导致开发者即使提前完成工作,也倾向于 “假装加班”

某互联网公司的开发者直言:“以前是写代码写到深夜,现在是改需求改到深夜。AI 让我们能更快地完成任务,但公司只是用这些节省下来的时间安排更多任务。”

3.2 AI 辅助的隐性成本

AI 带来的效率提升,往往被隐性成本抵消:

- 提示工程耗时:写出精准的提示词需要学习成本,复杂功能的提示词设计可能耗时 30 分钟以上,占任务总时间的 15%

- 代码修正成本:AI 生成的代码约有 23% 存在逻辑漏洞或不符合业务场景,某团队统计显示,修正这些代码的时间占总开发时间的 20%

- 工具切换成本:同时使用多种 AI 工具(代码生成、调试、文档)导致的上下文切换,反而降低了专注度,约 40% 的开发者表示 “经常在不同工具间来回粘贴代码”

更值得关注的是 “认知退化” 风险。长期依赖 AI 生成代码,部分开发者的基础编码能力下降 —— 某企业的内部测试显示,使用 AI 工具 6 个月后,开发者手写算法的正确率下降 18%。

3.3 技术边界的现实约束

当前 AI 辅助编程仍存在明显局限性:

- 复杂逻辑处理:涉及多模块交互、分布式事务、高并发场景的代码,AI 生成质量显著下降,某支付系统的核心逻辑中,AI 代码的复用率仅 31%

- 业务深度融合:需要行业知识(如金融风控规则、医疗数据标准)的代码,AI 生成的准确率不足 50%,必须依赖人工深度介入

- 创新型任务:开创性功能(如新型推荐算法、自研框架)的开发中,AI 更多起到 “代码补全” 作用,无法替代人类的创造性思考

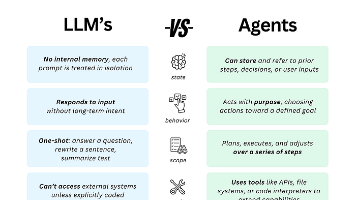

某 AI 研究员指出:“当前的 AI 本质是‘统计意义上的代码模仿’,它能快速复制已有模式,却难以突破认知边界。而真正有价值的编程工作,恰恰需要突破边界。”

四、未来展望:人机协同的新工作范式

4.1 理想模式:从 “时间战” 到 “价值战”

健康的 AI 辅助编程模式应该是:

- 工作时间重构:将每周工作时间压缩至 40 小时内,但通过 AI 提升单位时间产出,保持甚至提高总效能

- 职责边界重塑:开发者从 “代码编写者” 转型为 “系统设计师”,70% 时间用于需求分析、架构设计、逻辑验证

- 考核体系进化:以 “解决问题的复杂度”“系统稳定性”“用户体验提升” 为核心指标,而非 “代码量” 或 “在线时长”

某独角兽企业已试点 “4 天工作制 + AI 辅助” 模式,结果显示:开发者满意度提升 42%,代码缺陷率下降 15%,而业务交付速度保持不变。

4.2 技术演进的关键方向

要实现 “告别 996” 的目标,AI 辅助编程工具还需突破:

- 深度业务理解:融合企业私有知识库,使 AI 能理解特定行业的业务规则和隐性需求

- 全流程自动化:从需求文档自动生成代码、测试、部署脚本,实现 “文档即代码” 的闭环

- 团队智能协同:AI 不仅辅助个人编程,还能协调团队分工、预测开发瓶颈、优化资源分配

Gartner 预测,到 2027 年,具备 “全流程理解能力” 的 AI 开发助手将使企业软件开发效率提升 80%,但同时也会淘汰 20% 仅掌握基础编码技能的岗位。

4.3 组织变革的必要条件

技术只是工具,真正告别 996 需要组织层面的变革:

- 敏捷转型深化:采用 “小步快跑 + 持续反馈” 的开发模式,避免 “大爆炸式发布” 导致的集中加班

- 需求管理机制:建立 “需求优先级评分体系” 和 “变更成本核算机制”,减少无效需求变更

- 人文关怀建设:通过 “无会议日”“核心时段保护”“弹性工作制度” 等措施,保障开发者的专注时间

某互联网公司的改革案例颇具参考价值:他们规定 “晚上 8 点后不部署代码”“周三无会议”“需求变更需提前 2 个迭代申请”,结合 AI 工具后,996 现象减少 70%,员工留存率提升 25%。

结语:工具是手段,而非答案

AI IDE+AI 辅助编程无疑是程序员的 “效率利器”,它能将开发者从重复性劳动中解放,却无法自动解决 996 背后的组织管理、需求管控、行业竞争等深层问题。正如某技术 VP 所言:“AI 就像一把电锯,用得好能快速伐树,用得不好可能伤了自己 —— 关键在于握着电锯的人,以及背后的使用规则。”

未来,能否告别 996,不在于 AI 的代码生成能力有多强,而在于我们能否建立 “人机协同” 的新工作范式:让 AI 承担机械性工作,让人专注于创造性思考;让技术提升的是 “效能” 而非 “加班时长”;让衡量成功的标准是 “解决了多少问题” 而非 “写了多少代码”。

当行业真正实现这种转变,程序员才能迎来 “代码有温度,工作有边界” 的理想状态 —— 这不是 AI 的恩赐,而是技术进步与组织进化共同作用的结果。

更多推荐

已为社区贡献12条内容

已为社区贡献12条内容

所有评论(0)