线性代数笔记(更新中ing)

文章目录一、行列式1.二阶行列式2.三阶行列式3.n阶行列式(1)排列和逆序(2)n阶行列式(主对角线上的)上、下三角和对角行列式(辅对角线上的)上、下三角和对角行列式(3)按行定义(4)按列定义(5)第三种定义4.行列式的性质二、行列式展开1.(代数)余子式一、行列式1.二阶行列式2.三阶行列式三阶行列式行标取标准排列,列标取排列的所有可能。从不同行不同列取出三个元素相乘。符号由列...

开局宋老师镇楼,期末绝对不挂科。

一、第一章:行列式(det)

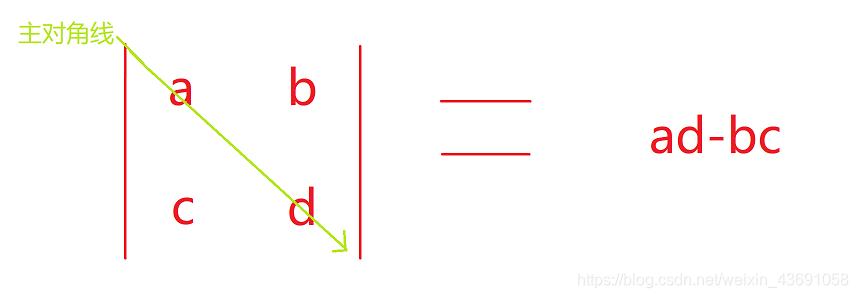

1.二阶行列式

二阶行列式的值=主对角线相乘-辅对角线相乘。

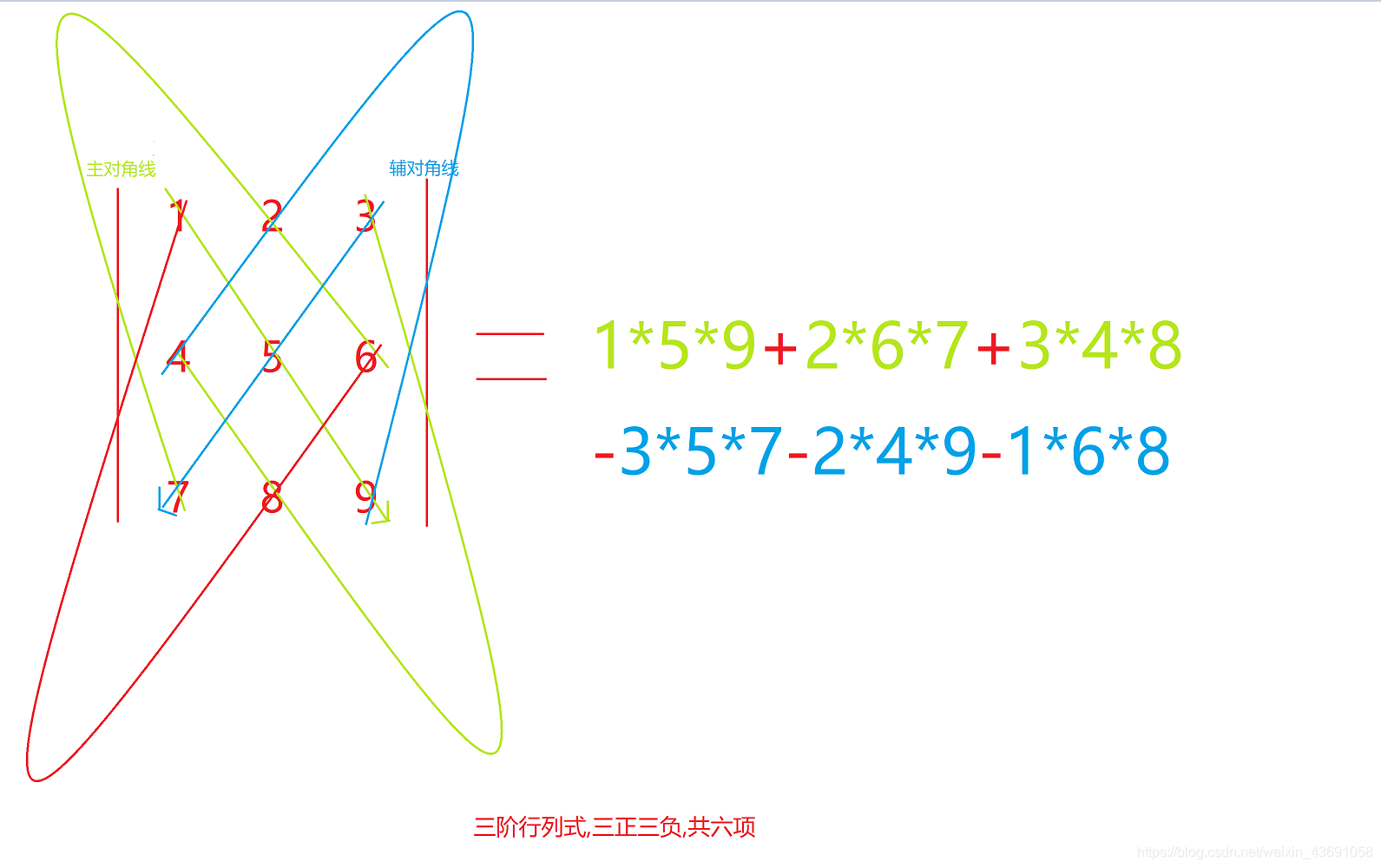

2.三阶行列式

三阶行列式行标取标准排列,列标取排列的所有可能。从不同行不同列取出三个元素相乘。符号由列标排列的奇偶性决定。

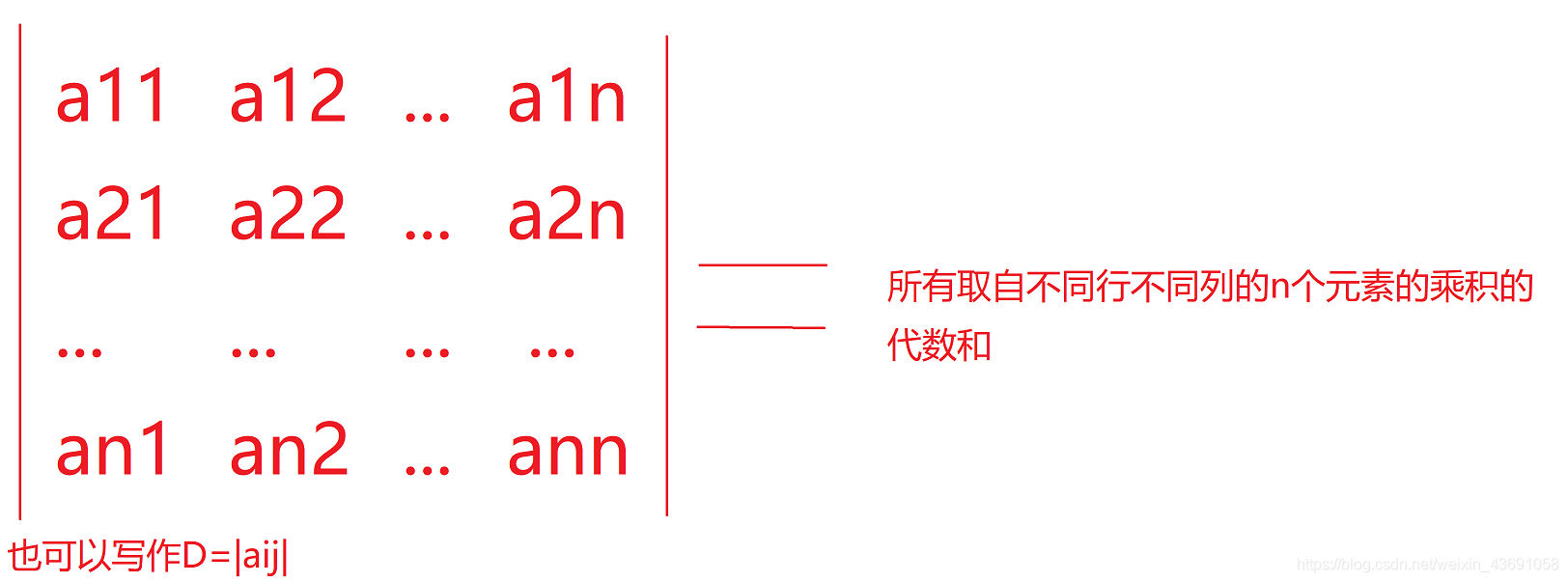

3.n阶行列式

3.1 排列和逆序

排列定义:由1,2,3,* * * ,n组成的一个有序数组,叫做n级排列。(中间不能缺数)

逆序:逆序指大数排在小数的前面,逆序的总数叫做逆序数,逆序个数为奇数叫做奇排列,逆序个数为偶数叫做偶排列。如N(4213)=3+1=4,为偶排列。

N(1,2,3****n)=0叫做n级标准排列(自然排列)。

例:

N(n,(n-1)***3,2,1)=n-1+n-2+ * * * ,+2+1=n(n-1)/2

数逆序数时:从第一个开始,依次数后面有几个比他小的。

对换:一个排列经过一次对换,奇偶性改变一次。

比如N(5,4,1,2,3)=4+3+0=7,对完为N(5,4,2,1,3)=4+3+1=8

定理:n级排列中,奇排列和偶排列个数相等,各占一半(n!/2)。

3.2 n阶行列式

特例:|a11|=a11,即只有一个数的行列式等于本身,那么|-1|=-1(-1的行列式也是-1)。

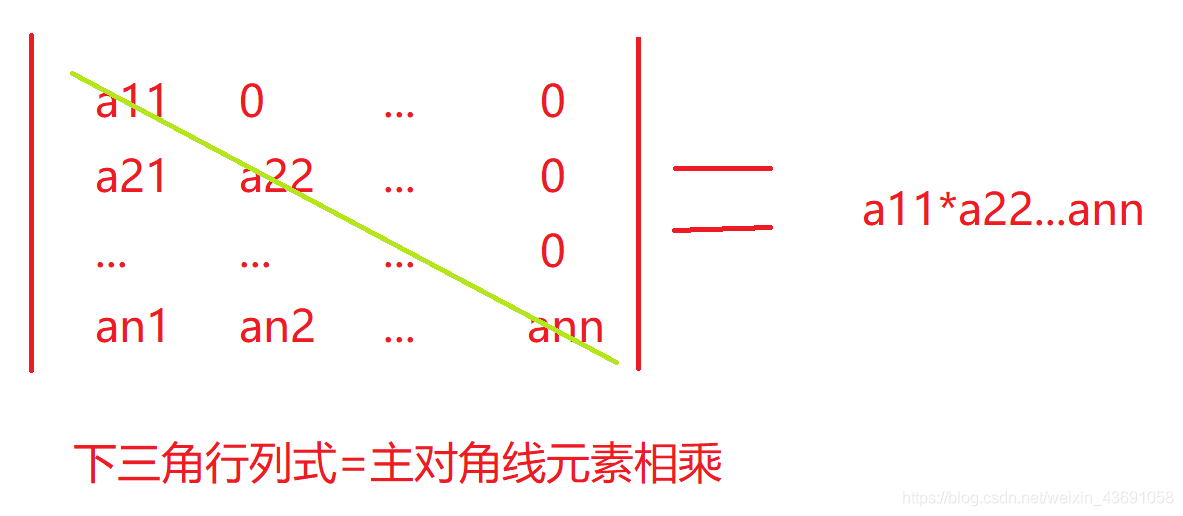

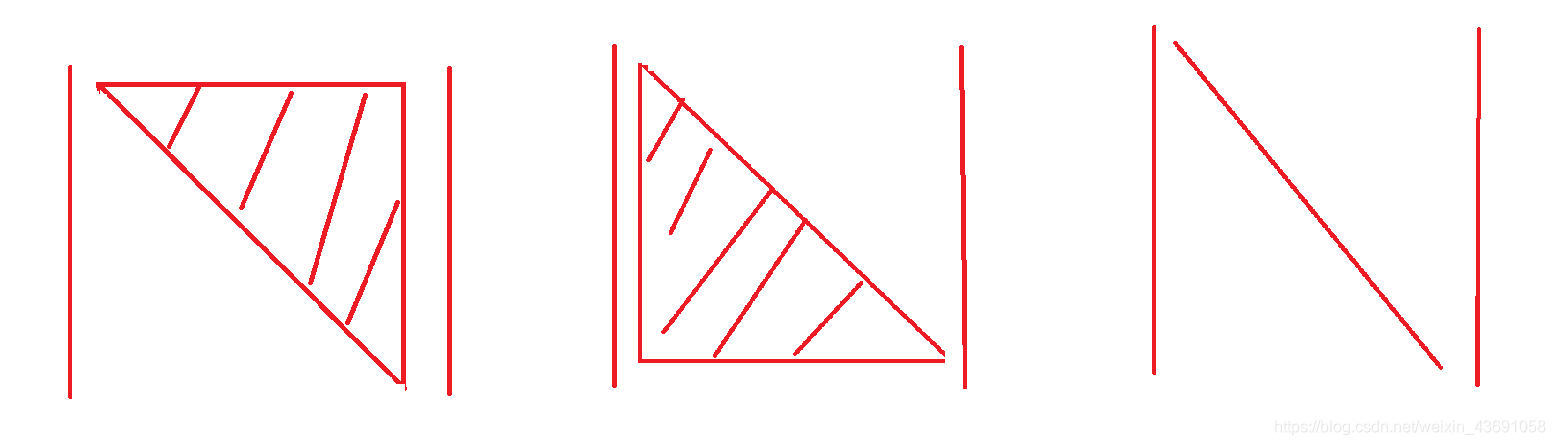

(主对角线上的)上、下三角和对角行列式

(主对角线上的)上、下三角和对角行列式=主对角线元素相乘。

下面三种行列式都=主对角线元素相乘。

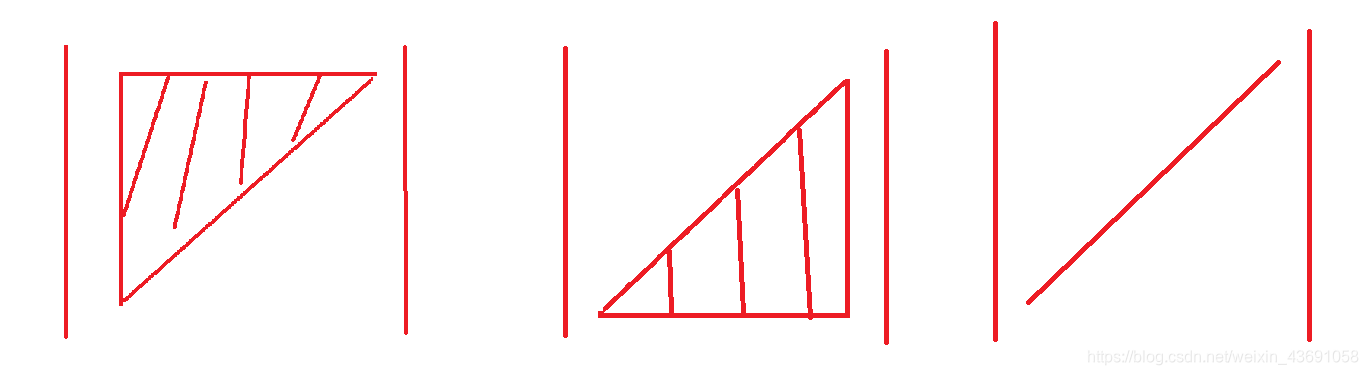

(辅对角线上的)上、下三角和对角行列式

(辅对角线上的)上、下三角和对角行列式=[(-1)n(n-1)/2 ] 主对角线元素相乘。

3.3 n阶行列式的三种定义

按行定义

- 行标取自然排列。

- 列标取排列的所有可能。

- 不同行不同列取出不同个元素相乘。

- 符号由列标排列的逆序数的奇偶性决定。

按列定义

- 列标取自然排列。

- 行标取排列的所有可能。

- 不同行不同列取出不同个元素相乘。

- 符号由行标排列的逆序数的奇偶性决定。

第三种定义

打乱顺序,从不同行不同列取出不同个元素相乘。

- 符号由列标和行标的逆序数相加决定。

4.行列式的7个性质

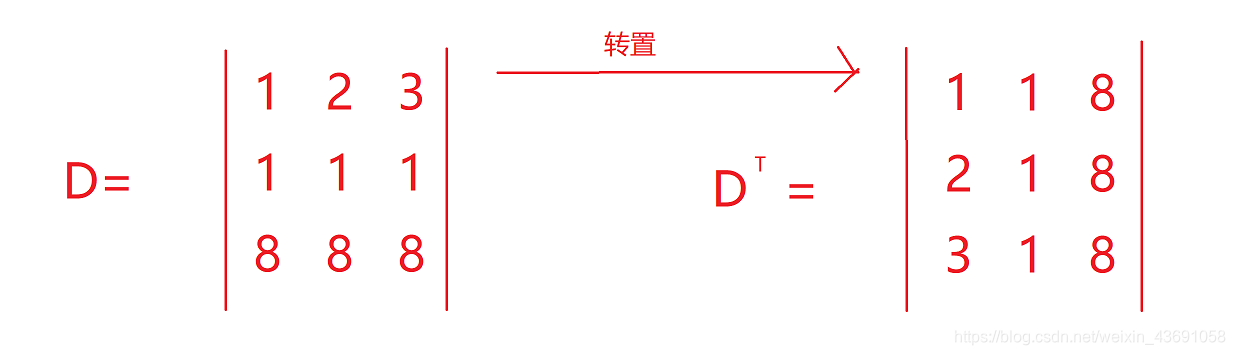

性质1:D^T^=D 行列式的值和它转置后的值相等。

转置:将原来的行变成列,

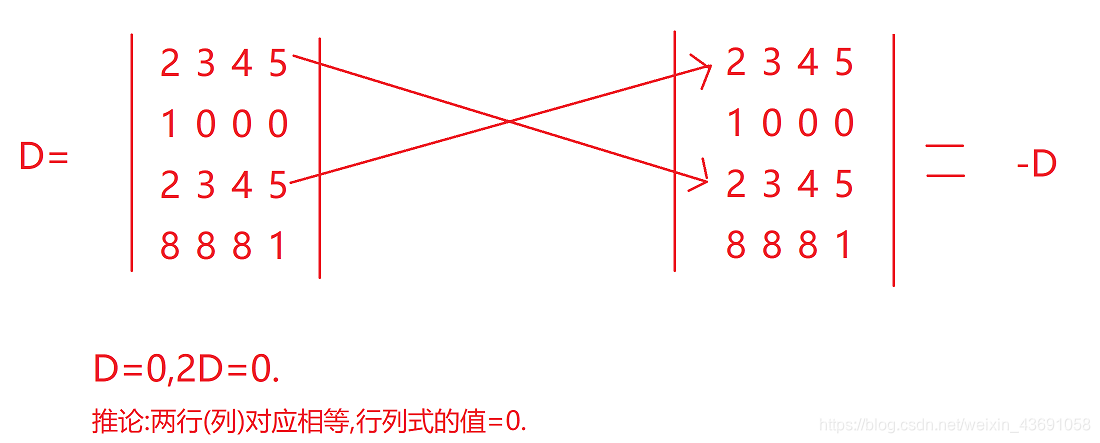

性质2:两行互换,行列式值变号。

性质3:行列式两行(列)相等,D=0。(性质2—>性质3)

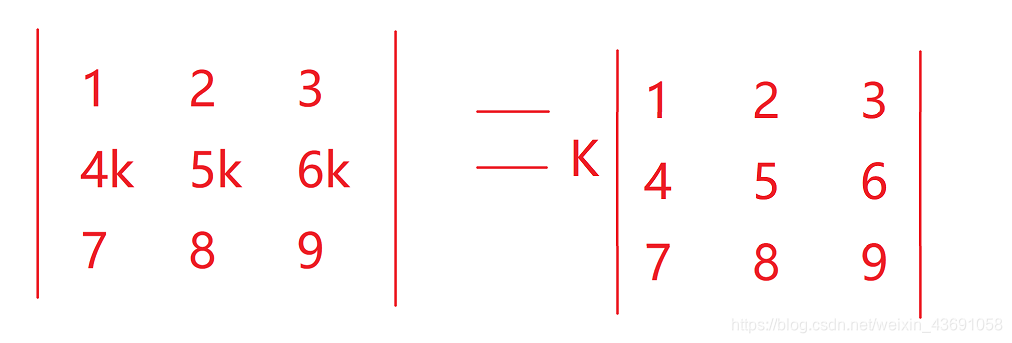

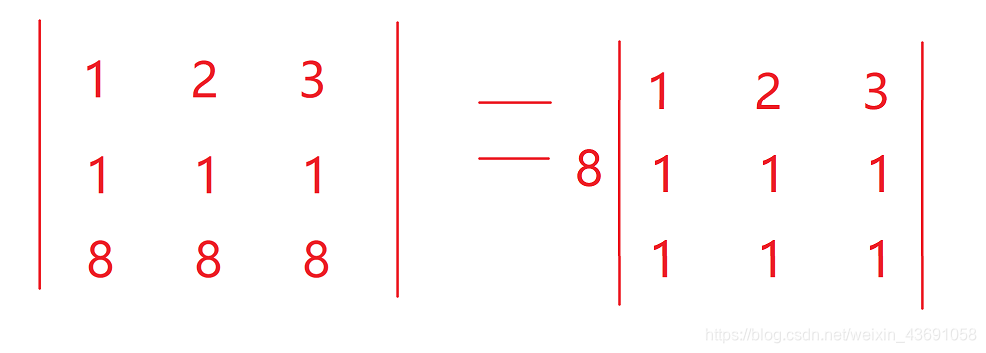

性质4:某一行都乘以k,等于用k乘以D.

推论(常用):行列式某一行有公因子,可以提到符号的外面.

- 行列式所有元素均有公因子k,k外提n次。

性质5: (1)两行对应成比例,D=0

推论:

(2)某一行全为0,D=0

(3)两行相等,D=0

- 注意:由D=0并不能推出上述3个式子有一个成立。

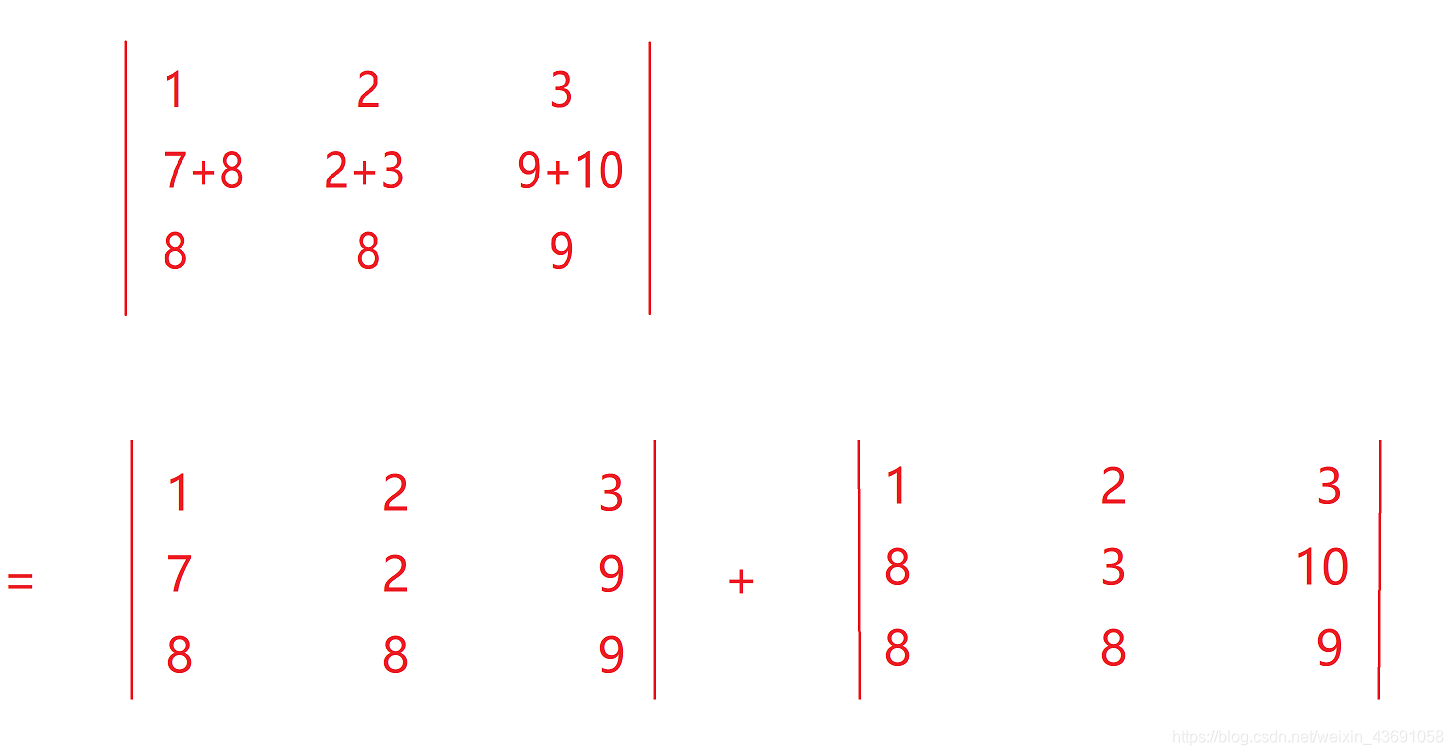

性质6:行列式的某一行所有元素都是两项和,则该行列式可以表示为两个行列式相加。

是和的那一行分开,其余行保持不变.

☆性质7: 某一行(列)k加到另一行上去,值不变.(k可以为0)

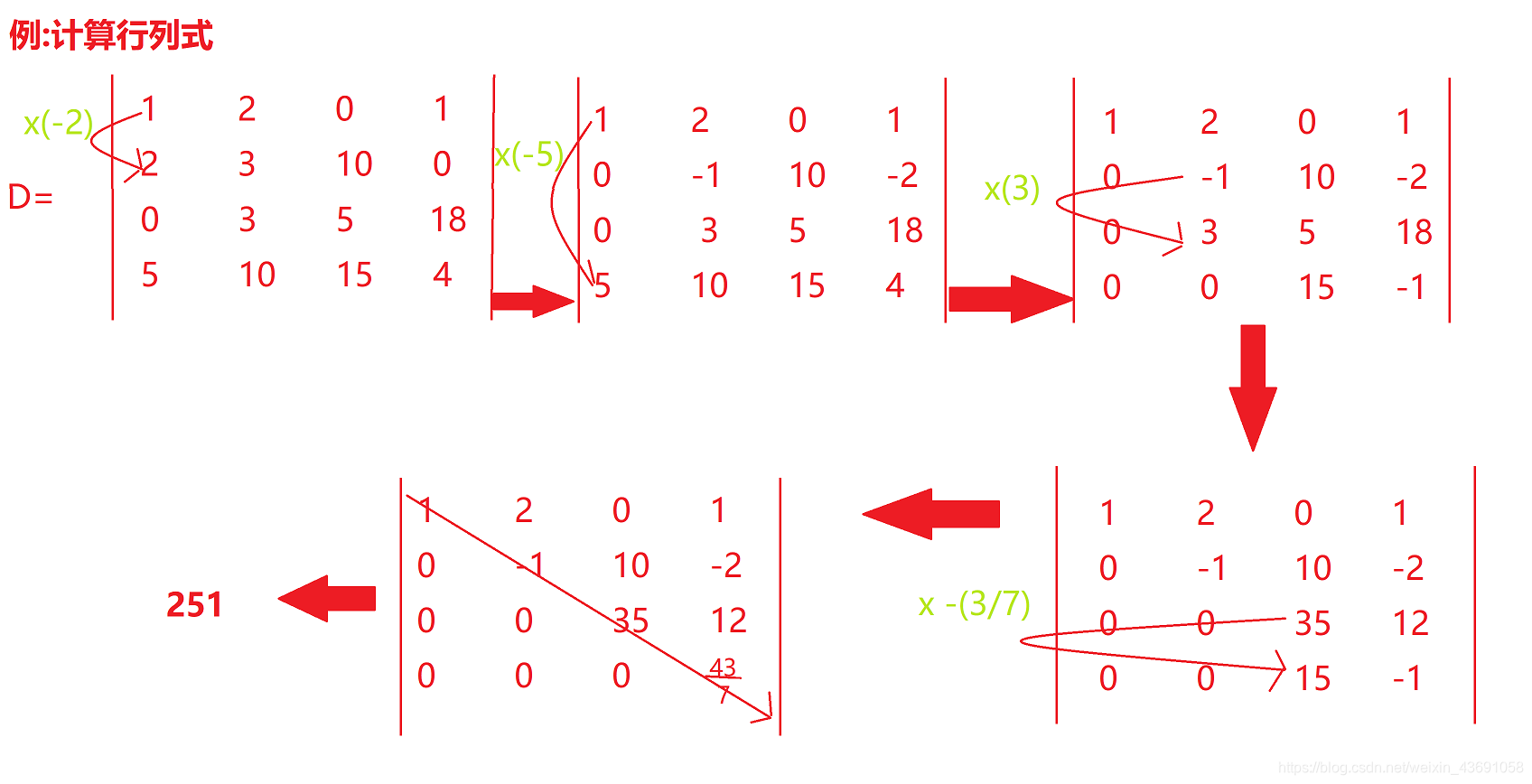

- 解题时:先处理第一列,再处理第二列,再第三列。第一列处理完后,第一行不再参与后续运算,第二行处理完后,第二行不再参与后续运算。

一般都是最终化为上三角。用第一列第一个数消该列下面的数,用第二列第二个数消该列下面的数,用第三列第三个数消下面的数。

5行列式展开

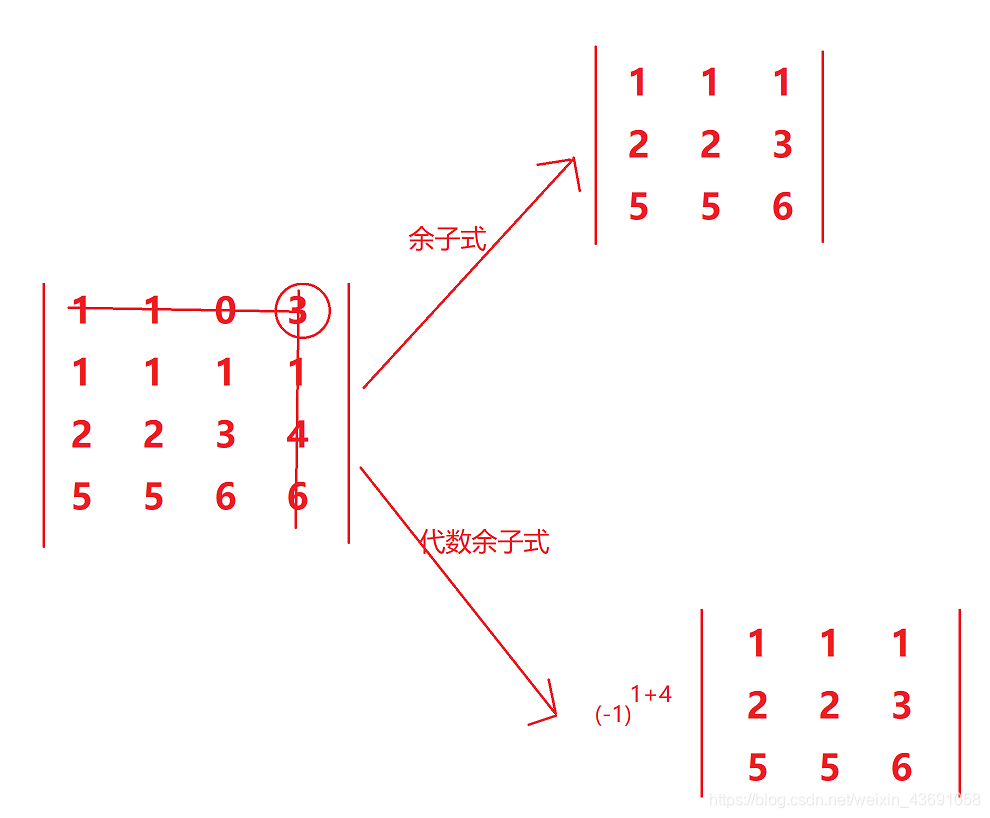

5.1(代数)余子式

上图中的指数1+4表示3是第一行第四列。

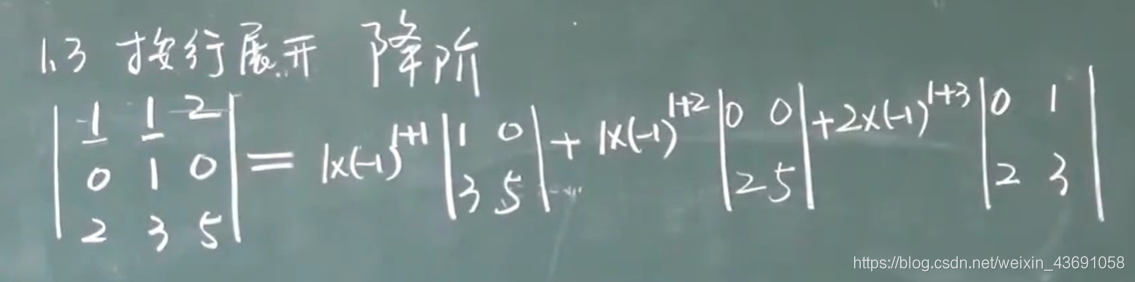

按某行(列)展开定理:行列式=任意一行中各元素与其对应的代数余子式乘积之和。

一般选0多的行展开,展开后有降阶的效果:

5.2异乘变零定理

异乘变零定理:某行元素与另一行元素的代数余子式乘积之和=0。

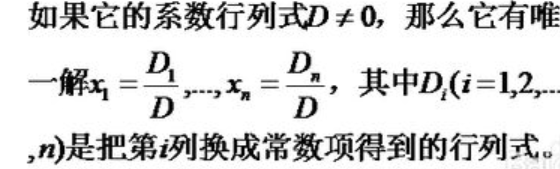

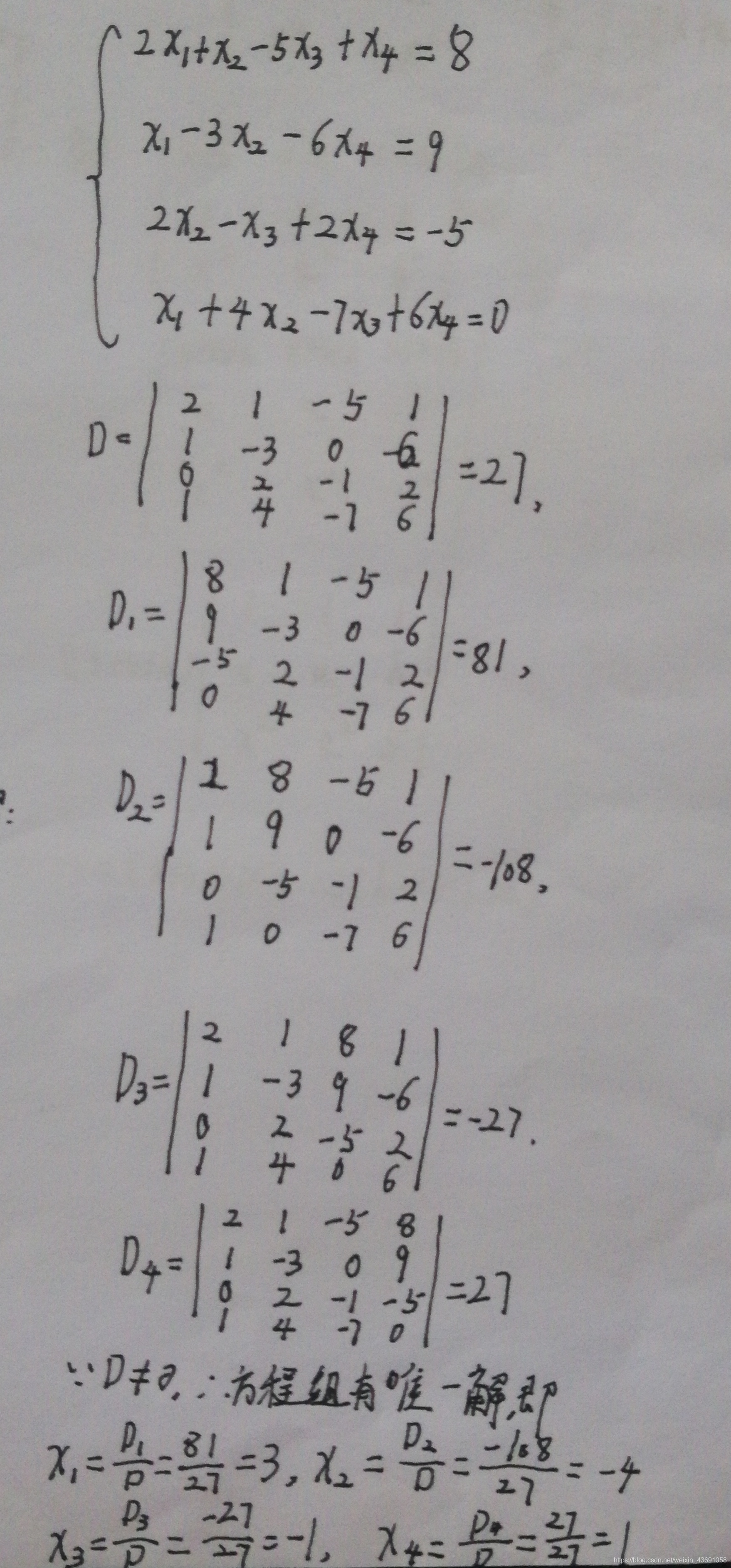

5.3克莱姆法则

使用范围:

- 克莱姆法则仅适用于方程个数=未知量个数的情况。

- 系数行列式D != 0

例:

第二章:矩阵(matrix)

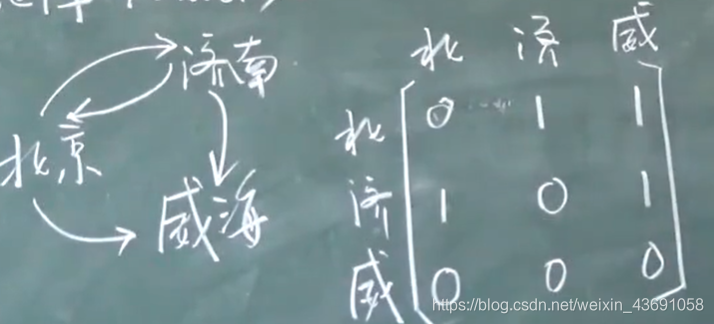

解方程组时,根据实际需要,提出了行列式的计算规则。为什么要提出矩阵的概念呢?很多东西都可以用矩阵来表示

例:航班信息

1.矩阵定义

矩阵是由一些数,按行按列组成的数表。假设有m行n列,就称为m*n的矩阵。

| 比较 | 行列式 | 矩阵 |

|---|---|---|

| 本质 | 一个数 | 数表 |

| 符号 | | | |

( ) |

| 形状 | 正方形 | 矩形 |

- 行矩阵:(1,1,1)

- 列矩阵:自行脑补。

- 实矩阵:所有数字都是实数。

- 复矩阵:所有数字都是复数。

- 零矩阵:所有元素都是0的矩阵。(两个零矩阵不一定相等)

- 负矩阵:所有元素都是负数。

- 单位阵E:主对角线都是1,其他元素均为0。(如E3代表三阶单位阵)

- 同型矩阵:行数和列数相等。(矩阵相等的前提是同型矩阵)

2.矩阵运算

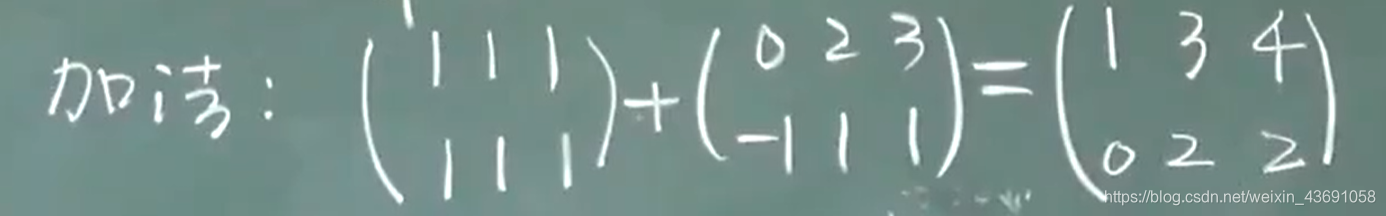

2.1矩阵加减法

加法前提:只有同型矩阵才能相加。

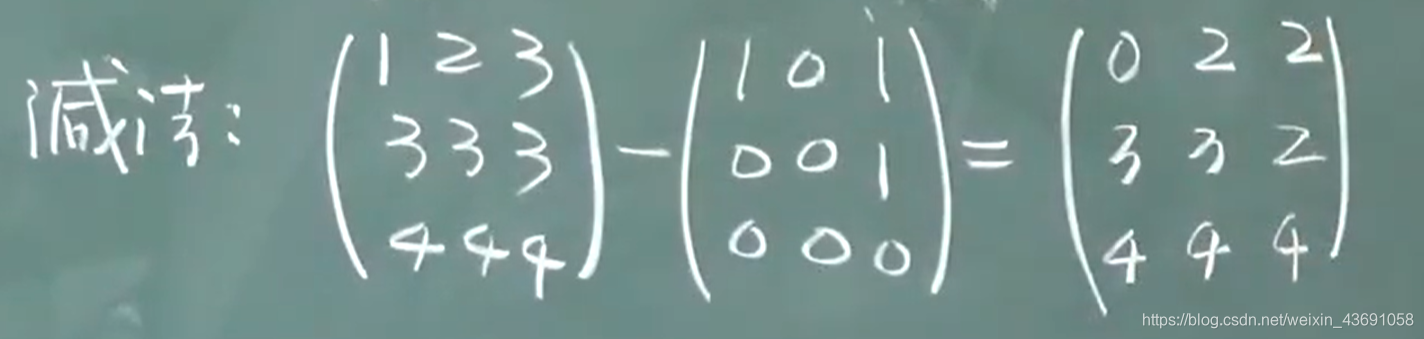

减法前提:只有同型矩阵才能减。

2.2矩阵乘法☆

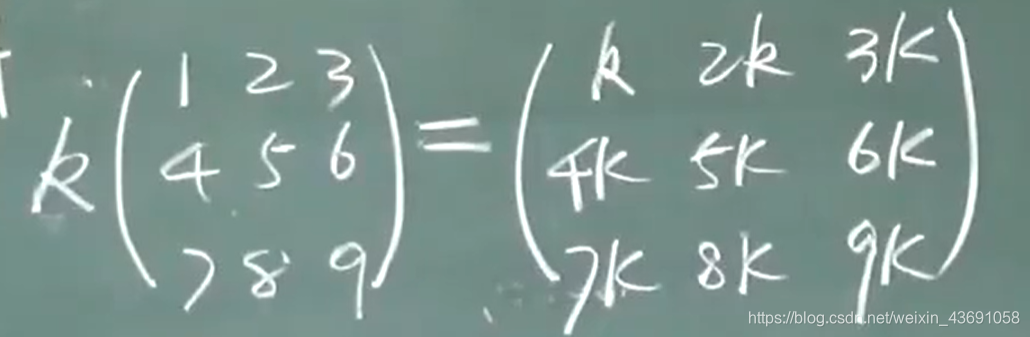

数乘

用一个数去乘一个矩阵=这个数乘矩阵的所有元素。

提公因子

行列式:一行提一次,若所有元素都有公因子,向外提n次。

矩阵:矩阵所有元素均有公因子,向外提一次。

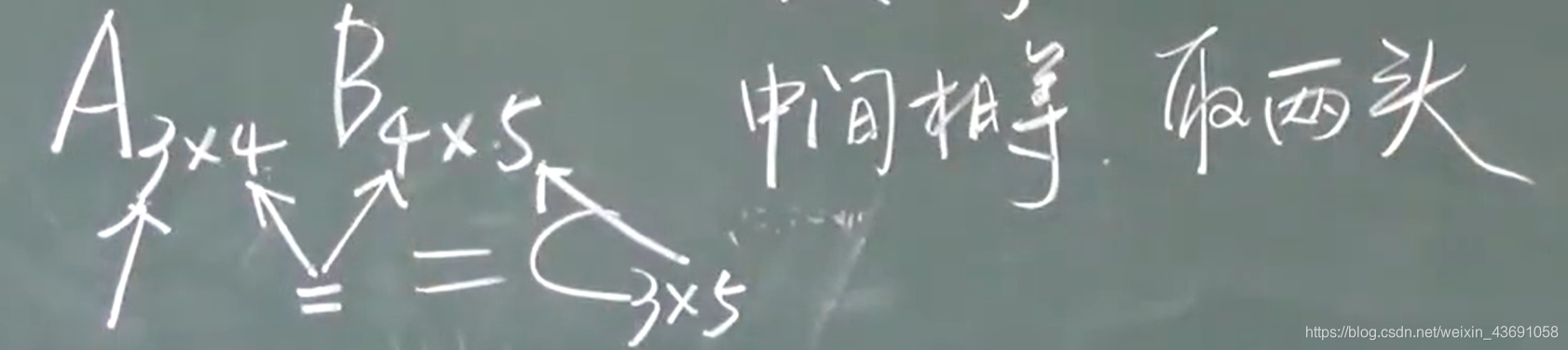

- ☆矩阵相乘的前提:第一个矩阵的列数=第二个矩阵的行数。

- ☆结果矩阵的行数:第一个矩阵的行数。

- ☆结果矩阵的列数:第二个矩阵的列数。

概括为:中间相等取两头。

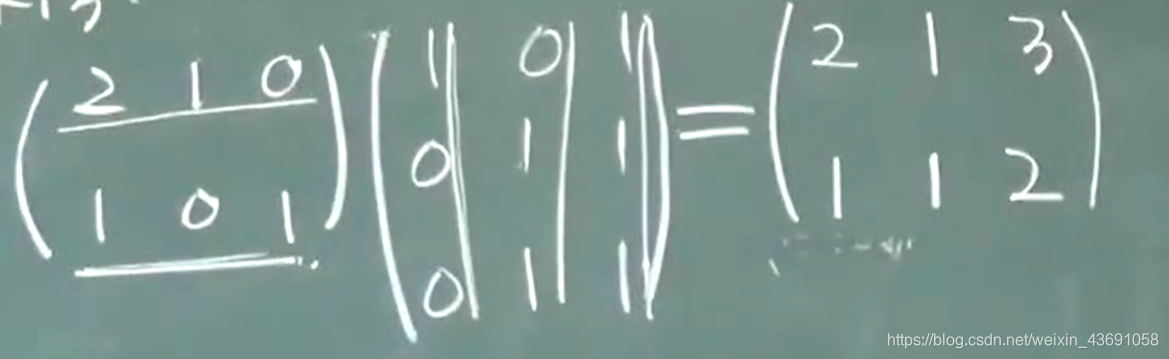

例:矩阵乘法计算

结果矩阵分别对象下表:

| 矩阵A的第一行*矩阵B的第一列 | 矩阵A的第一行*矩阵B的第二列 | 矩阵A的第一行*矩阵B的第三列 |

|---|---|---|

| 矩阵A的第二行*矩阵B的第一列 | 矩阵A的第二行*矩阵B的第二列 | 矩阵A的第二行*矩阵B的第三列 |

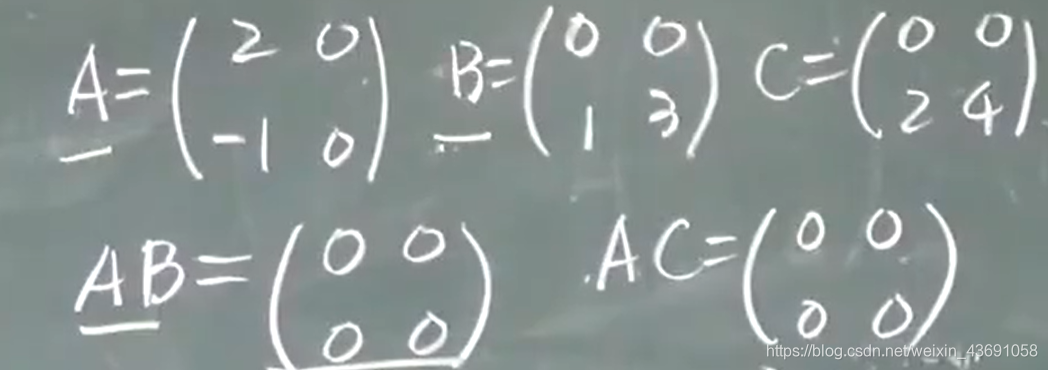

矩阵乘法不满足的规律

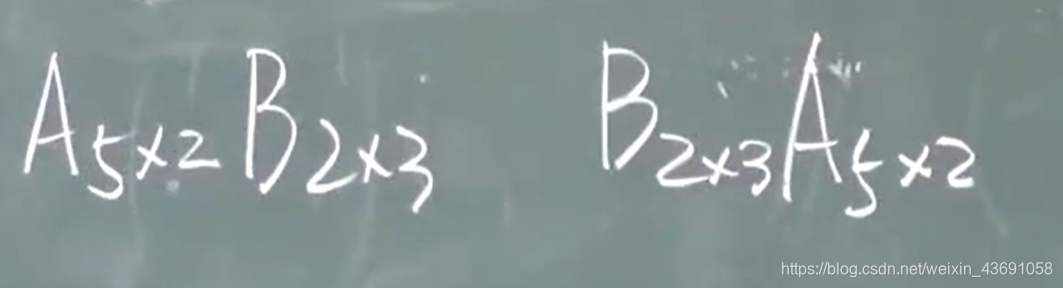

- (1)AB有有意义,BA不一定有意义。

- (2)由AB=0,不能推出A=0或B=0

- (3)由AB=AC,A!=0,不能推出B=C。

矩阵乘法满足的规律

- 零矩阵0与任何矩阵A相乘=0。

- 单位阵E与任何矩阵A相乘=A。

- 乘法结合律:(AB)C = A(BC)

- 乘法分配律:(A + B)C =AC + AB

- k(AB)=(kA)B=A(kB)

上面的运算规律中:AB的左右顺序永远不能变。

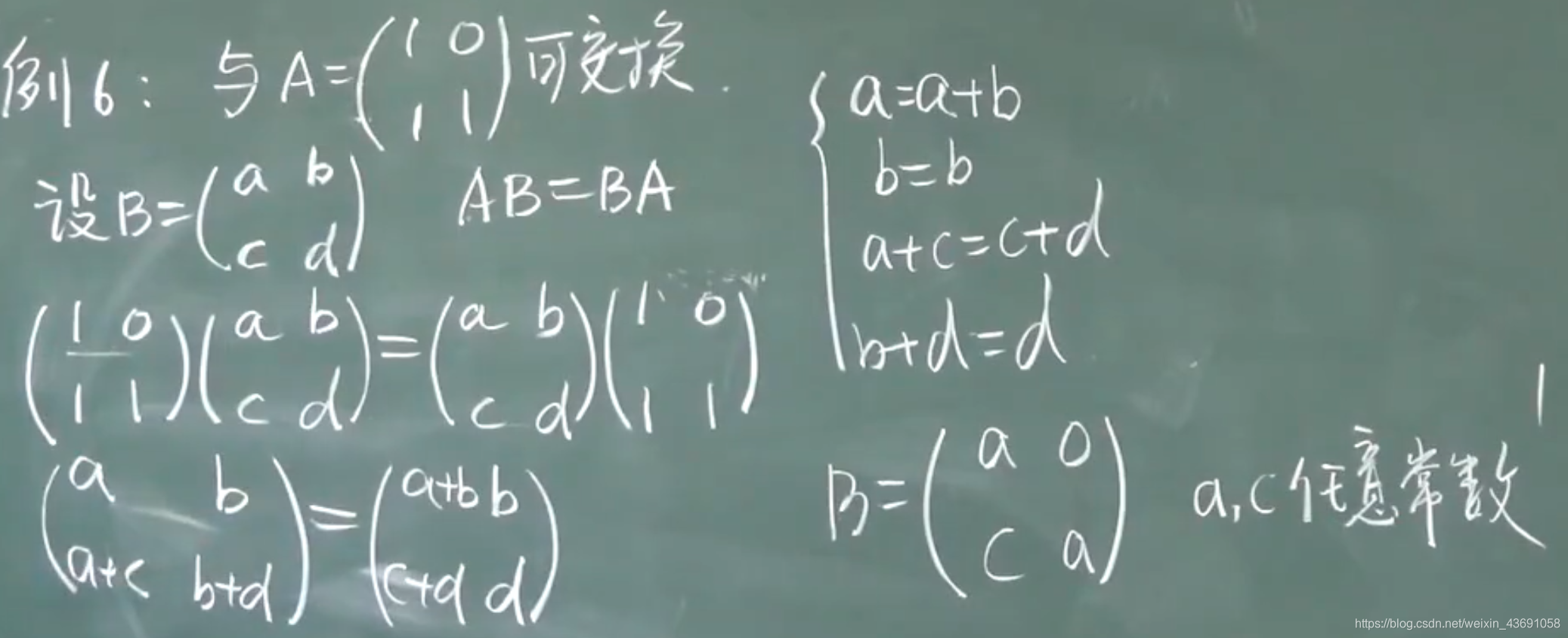

例:求和矩阵A可交换的所有矩阵(可交换必为同阶矩阵)

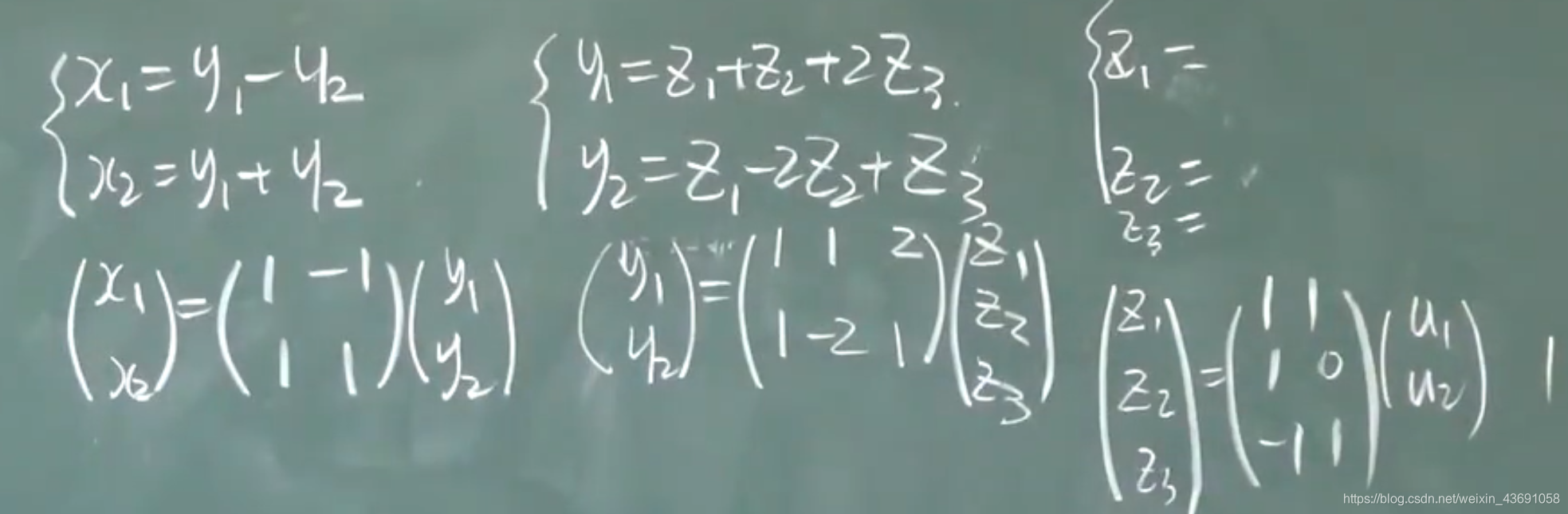

例:方程与矩阵的线性替换

2.3矩阵幂运算

幂运算的前提是方阵。

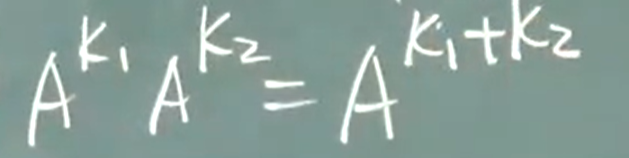

-

幂运算

-

同底数幂相乘:底数不变,指数相互加。

-

A的0次幂=单位阵E

-

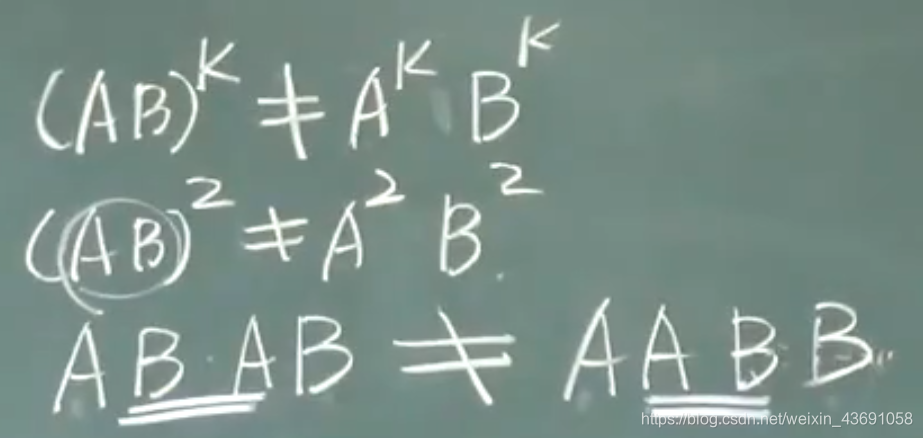

一般情况下

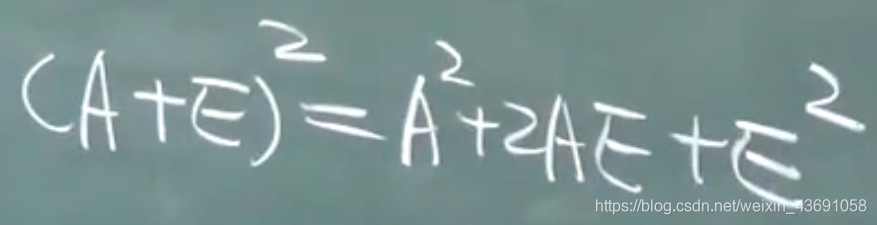

仅当A=B时相等。 -

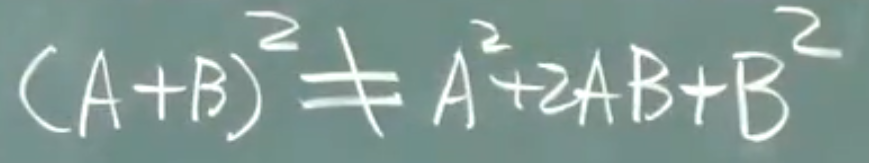

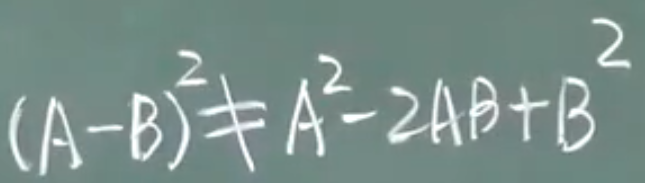

一般情况下

-

下面的式子是成立的

2.4特殊矩阵(都是方阵)

(1)数量矩阵:主对角线元素相同,其余元素均为0。(a可以为0)

[ a a ⋱ a ] \left[ \begin{matrix} a & & & \\ & a & & \\ & & \ddots & \\ & & & a \\ \end{matrix} \right] ⎣⎢⎢⎡aa⋱a⎦⎥⎥⎤

上面的数量矩阵 = aE

- 一个数与数量矩阵相乘,或者数量矩阵之间相加、相减结果都为数量矩阵。

- 对于数量矩阵aE和任意可乘矩阵B有:(aE)B = B(aE) = aB

(2)对角形矩阵:主对角线元素可以不相同,其余元素均为0。

[ a 1 a 2 ⋱ a n ] \left[ \begin{matrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \\ \end{matrix} \right] ⎣⎢⎢⎡a1a2⋱an⎦⎥⎥⎤

对角形矩阵还可以记作: d i a g ( a 1 , a 2 , . . . , a n ) diag(a_1,a_2,...,a_n) diag(a1,a2,...,an)

显然,数量矩阵是一种特殊的对角形矩阵。

-

对角形矩阵之间相加、相减、相乘,仍然是对角形矩阵。其和、差、积是其主对角线对应元素相加、相减、相乘所得到的对角形矩阵。

-

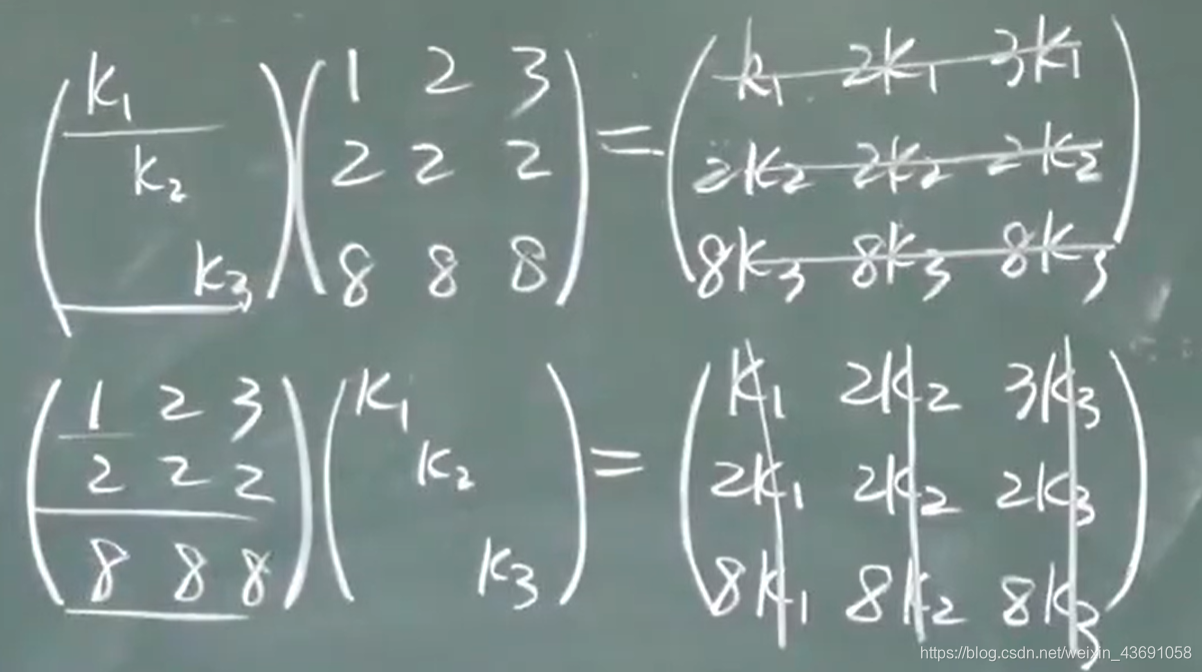

矩阵与对角形矩阵相乘:左乘相当于用k乘以行,右乘相当于用k乘以列。

-

对角形矩阵既是上三角又是下三角,数和上(下)三角的乘积,以及上(下)三角的和、差、积均是上(下)三角。

(3)对称矩阵:以主对角线为轴,上下对应相等。(主对角线的值没有要求)

[ 1 1 − 1 1 2 4 − 1 4 3 ] 有 : a i j = a j i , 但 不 常 用 。 常 用 的 是 A T = A \left[ \begin{matrix} 1& 1 & -1\\ 1& 2 & 4\\ -1& 4 & 3\\ \end{matrix} \right] 有:a_ij=a_ji,但不常用。常用的是A^T=A ⎣⎡11−1124−143⎦⎤有:aij=aji,但不常用。常用的是AT=A

- 两个同阶对称矩阵的和、差、数乘、仍然是对称的,但乘积一般不是对称的。

① ( A + B ) T = A T + B T = A + B ② ( A − B ) T = A T − B T = A − B ③ ( k A ) T = k A T = k A ④ ( A B ) T = B T A T = B A ≠ A B \begin{aligned} ①(A+B)^T = A^T+B^T = A+B\\ ②(A-B)^T = A^T-B^T = A-B\\ ③(kA)^T = kA^T = kA \\ ④(AB)^T = B^TA^T = BA≠AB \end{aligned} ①(A+B)T=AT+BT=A+B②(A−B)T=AT−BT=A−B③(kA)T=kAT=kA④(AB)T=BTAT=BA=AB - 如果AB是两个同阶的对称矩阵,AB对称<=>AB可交换。

( A B ) T = B T A T = B A = A B (AB)^T = B^TA^T = BA = AB (AB)T=BTAT=BA=AB

- A A T 与 A T A 都 是 对 称 的 AA^T与A^TA都是对称的 AAT与ATA都是对称的

① ( A A T ) T = ( A T ) T A T = A A T ② ( A T A ) T = A T ( A T ) T = A T A 例 : ( B T A B ) T = B T A T ( B T ) T = B T A B ①(AA^T)^T = (A^T)^TA^T =AA^T\\ ②(A^TA)^T =A^T (A^T)^T =A^TA\\ 例:(B^TAB)^T=B^TA^T(B^T)^T=B^TAB ①(AAT)T=(AT)TAT=AAT②(ATA)T=AT(AT)T=ATA例:(BTAB)T=BTAT(BT)T=BTAB

(4)反对称矩阵:以主对角线为轴,上下对应成相反数。(主对角线的值全为0)

[ 0 1 − 3 − 1 0 − 4 3 4 0 ] 有 : a i j = − a j i , 但 不 常 用 。 常 用 的 是 A T = − A \left[ \begin{matrix} 0& 1 & -3\\ -1& 0 & -4\\ 3& 4 & 0\\ \end{matrix} \right] 有:a_ij=-a_ji,但不常用。常用的是A^T=-A ⎣⎡0−13104−3−40⎦⎤有:aij=−aji,但不常用。常用的是AT=−A

- 两个同阶反对称矩阵的和、差、数乘、仍然是反对称的,但乘积一般不是反对称的。

3.逆矩阵

3.1方阵的行列式

A = [ 2 2 2 3 3 3 1 1 1 ] , ∣ A ∣ = ∣ 2 2 2 3 3 3 1 1 1 ∣ A=\left[ \begin{matrix} 2& 2 & 2\\ 3& 3& 3\\ 1& 1 & 1\\ \end{matrix} \right] ,|A|=\left| \begin{matrix} 2& 2 & 2\\ 3& 3& 3\\ 1& 1 & 1\\ \end{matrix} \right| A=⎣⎡231231231⎦⎤,∣A∣=∣∣∣∣∣∣231231231∣∣∣∣∣∣

-

方阵的本质是数表,行列式的本质是一个数值。

-

方阵的行列式只是方阵的一个属性。

-

性质1: ∣ A T ∣ = ∣ A ∣ |A^T|=|A| ∣AT∣=∣A∣ (行列式转置值不变)

-

性质2: ∣ k A ∣ = k n ∣ A ∣ |kA|=k^n|A| ∣kA∣=kn∣A∣ (先数乘,再求行列式,k要向外提n次)☆☆☆

A = [ 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ] , ∣ k A ∣ = ∣ k k k 2 k 2 k 2 k 3 k 3 k 3 k ∣ = k 3 ∣ A ∣ A=\left[ \begin{matrix} 1& 1 & 1\\ 2& 2& 2\\ 3& 3 & 3\\ \end{matrix} \right] ,|kA|=\left| \begin{matrix} k& k & k\\ 2k& 2k& 2k\\ 3k& 3k & 3k\\ \end{matrix} \right| =k^3|A| A=⎣⎡123123123⎦⎤,∣kA∣=∣∣∣∣∣∣k2k3kk2k3kk2k3k∣∣∣∣∣∣=k3∣A∣ -

性质3: ∣ A B ∣ = ∣ A ∣ ∗ ∣ B ∣ |AB|=|A|*|B| ∣AB∣=∣A∣∗∣B∣(行列式的乘法定理)

例题:

已 知 A 为 5 阶 行 列 式 , ∣ A ∣ = 3 。 求 ∣ − A ∣ 、 ∣ 2 A T ∣ 、 ∣ ∣ A ∣ A ∣ 已知A为5阶行列式,|A|=3。求|-A|、|2A^T|、||A|A| 已知A为5阶行列式,∣A∣=3。求∣−A∣、∣2AT∣、∣∣A∣A∣

① ∣ − A ∣ = ( − 1 ) 5 ∣ A ∣ = − 3 ①|-A|=(-1)^5|A|=-3 ①∣−A∣=(−1)5∣A∣=−3

② ∣ 2 A T = 2 5 ∣ A T ∣ = 2 5 ∗ 3 ②|2A^T=2^5|A^T|=2^5*3 ②∣2AT=25∣AT∣=25∗3

③ ∣ ∣ A ∣ A ∣ = ∣ 3 A ∣ = 3 5 ∣ A ∣ = 3 6 ③||A|A|=|3A| = 3^5|A|=3^6 ③∣∣A∣A∣=∣3A∣=35∣A∣=36

3.2伴随矩阵(只有方阵才有伴随矩阵)

A = [ 1 1 1 2 1 3 1 1 4 ] A=\left[ \begin{matrix} 1& 1 & 1\\ 2& 1& 3\\ 1& 1 & 4\\ \end{matrix} \right] A=⎣⎡121111134⎦⎤

求出所有元素的代数余子式后,按列放置

A11 = 1,A12 = -5,A13 = 1,

A21 = -3,A22 = 3,A23 = 0,

A31 = 2,A32 = -1,A33 = -1,

得 出 的 伴 随 矩 阵 为 A ∗ = [ 1 − 3 2 − 5 3 − 1 1 0 − 1 ] 得出的伴随矩阵为A^*=\left[ \begin{matrix} 1&-3 & 2\\ -5& 3& -1\\ 1& 0 & -1\\ \end{matrix} \right] 得出的伴随矩阵为A∗=⎣⎡1−51−3302−1−1⎦⎤

- 伴随矩阵求法:先求出所有元素的代数余子式,再按行求按列放。

- A A ∗ = A ∗ A = ∣ A ∣ E AA^*=A^*A=|A|E AA∗=A∗A=∣A∣E

A A ∗ = [ a 11 a 12 ⋯ a 1 n a 21 a 22 ⋯ a 2 n ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ a n 1 a n 2 ⋯ a n n ] ∗ [ A 11 A 21 ⋯ A n 1 A 12 A 22 ⋯ A n 2 ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ A 1 n A 2 n ⋯ A n n ] = [ ∣ A ∣ 0 ⋯ 0 0 ∣ A ∣ ⋯ 0 ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ 0 0 ⋯ ∣ A ∣ ] = ∣ A ∣ E AA^*=\left[ \begin{matrix} a_ {11} & a_ {12} & \cdots & a_ {1n} \\ a_ {21} & a_ {22} & \cdots & a_ {2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_ {n1} & a_{ n2} & \cdots & a_ {nn} \\ \end{matrix} \right] *\left[ \begin{matrix} A_ {11} & A_ {21} & \cdots & A_ {n1} \\ A_ {12} & A_ {22} & \cdots & A_ {n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_ {1n} & A_{ 2n} & \cdots & A_ {nn} \\ \end{matrix} \right] =\left[ \begin{matrix} |A| & 0 & \cdots &0 \\ 0 & |A| & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & |A| \\ \end{matrix} \right] =|A|E AA∗=⎣⎢⎢⎢⎡a11a21⋮an1a12a22⋮an2⋯⋯⋱⋯a1na2n⋮ann⎦⎥⎥⎥⎤∗⎣⎢⎢⎢⎡A11A12⋮A1nA21A22⋮A2n⋯⋯⋱⋯An1An2⋮Ann⎦⎥⎥⎥⎤=⎣⎢⎢⎢⎡∣A∣0⋮00∣A∣⋮0⋯⋯⋱⋯00⋮∣A∣⎦⎥⎥⎥⎤=∣A∣E - ∣ A ∗ ∣ = ∣ A ∣ n − 1 |A^*|=|A|^{n-1} ∣A∗∣=∣A∣n−1

∣ A A ∗ ∣ = ∣ ∣ A ∣ E ∣ , ∣ A ∣ ∗ ∣ A ∗ ∣ = ∣ A ∣ n , ∣ A ∗ ∣ = ∣ A ∣ n − 1 |AA^*|=||A|E|,|A|*|A^*|=|A|^n,|A^*|=|A|^{n-1} ∣AA∗∣=∣∣A∣E∣,∣A∣∗∣A∗∣=∣A∣n,∣A∗∣=∣A∣n−1

3.3逆矩阵

定 义 : 设 A 为 n 阶 方 阵 , 存 在 n 阶 方 阵 B , 使 得 A B = B A = E , 则 称 B 为 A 的 逆 矩 阵 , 记 作 A − 1 = B 定义:设A为n阶方阵,存在n阶方阵B,使得AB=BA=E,则称B为A的逆矩阵,记作A^{-1}=B 定义:设A为n阶方阵,存在n阶方阵B,使得AB=BA=E,则称B为A的逆矩阵,记作A−1=B

- 未必所有方阵均可逆。(0B=B0=0≠E)

- 如果一个方阵可逆,逆矩阵唯一。

如何判断一个方阵可逆?

-

若 方 阵 A 满 足 ∣ A ∣ ≠ 0 , 则 该 方 阵 A 称 作 : 非 奇 异 、 非 退 化 、 满 秩 。 若方阵A满足|A|≠0,则该方阵A称作:非奇异、非退化、满秩。 若方阵A满足∣A∣=0,则该方阵A称作:非奇异、非退化、满秩。

-

方 阵 A 可 逆 的 充 要 条 件 是 ∣ A ∣ ≠ 0 , A − 1 = 1 ∣ A ∣ A ∗ 方阵A可逆的充要条件是|A|≠0,A^{-1}={{1} \over {|A|}}A^* 方阵A可逆的充要条件是∣A∣=0,A−1=∣A∣1A∗ ☆☆☆

-

推 论 : 如 果 A B 都 是 n 阶 方 阵 , 如 果 A B = E ( 或 B A = E ) , 则 A 可 逆 , 且 A − 1 = B 。 推论:如果AB都是n阶方阵,如果AB=E(或BA=E),则A可逆,且A^{-1}=B。 推论:如果AB都是n阶方阵,如果AB=E(或BA=E),则A可逆,且A−1=B。

求逆矩阵的方法?

(1)伴随矩阵法:

∣ A − 1 = 1 ∣ A ∣ A ∗ ∣ 由 于 计 算 量 太 大 , 所 以 实 际 计 算 中 不 使 用 伴 随 矩 阵 法 。 |A^{-1}={{1} \over {|A|}}A^*|由于计算量太大,所以实际计算中不使用伴随矩阵法。 ∣A−1=∣A∣1A∗∣由于计算量太大,所以实际计算中不使用伴随矩阵法。

(2)初等变换法√

待更。。。

3.4逆矩阵矩阵方程:

更多推荐

已为社区贡献10条内容

已为社区贡献10条内容

所有评论(0)