收藏必备!从Token到思维链:小白也能看懂的大模型全解析

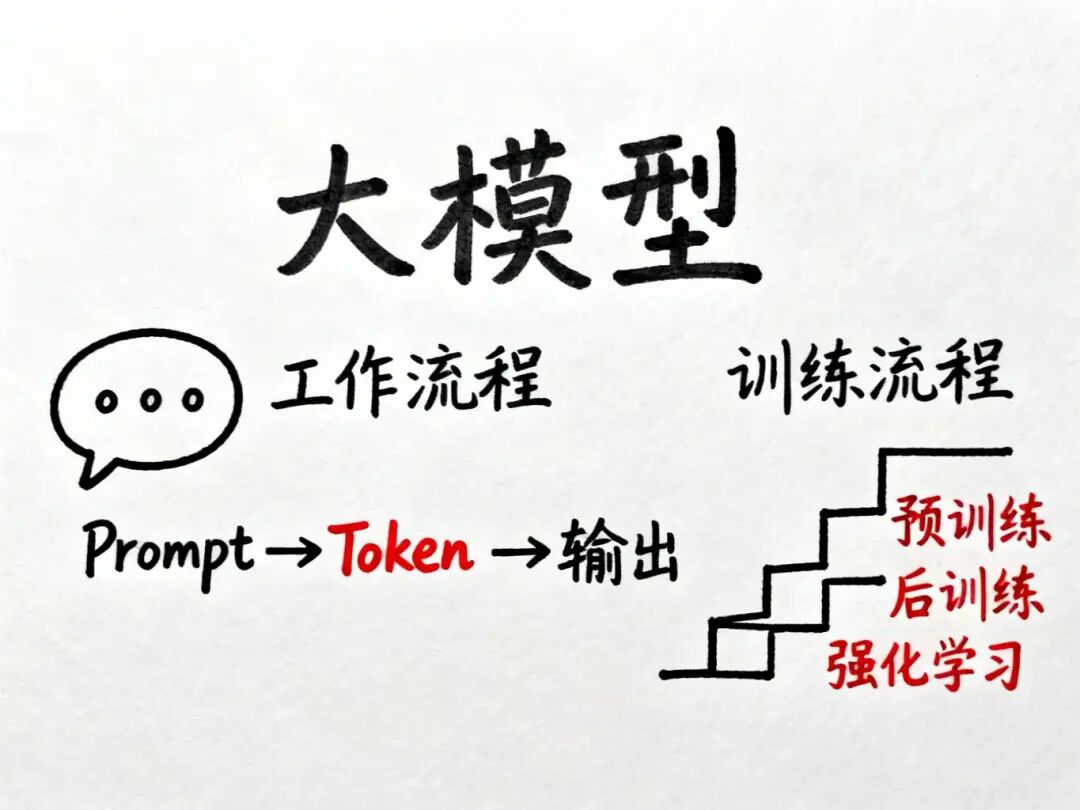

本文以通俗易懂的方式解析大模型核心原理,从Token处理、RAG技术到稠密与稀疏模型架构,全面介绍大模型的"思考"方式。详解预训练与后训练过程,包括监督微调和强化学习如何塑造模型能力,以及蒸馏量化技术如何让大模型落地应用。帮助读者理解AI本质,消除技术焦虑,成为AI时代的明白人。

前言

最近这两年,每天早上打开手机,总会被各种AI新闻刷屏。“某某公司突发AI神器”“某某模型刷爆纪录”“又一个历史时刻诞生”……标题一个比一个劲爆,让人既兴奋又焦虑。

但点开文章后,往往是这样的画风:每个字都认识,连在一起却不知道在说什么。什么Token、Transformer、MOE、RLHF……满屏的专业术语让人自惭形秽。鬼鬼祟祟掏出AI问一问,得到的解释又太学术,看完还是一头雾水。

如果你也有类似的困扰,这篇文章就是为你准备的。我们不讲高深理论,只用最接地气的方式,帮你建立一个关于大模型的完整认知框架。看完之后,你不仅能听懂AI圈的"黑话",还能理解大模型背后的运作逻辑。

从对话到Token:大模型是如何"思考"的?

你手机上的ChatGPT、豆包、文心一言,本质上都是大语言模型(LLM)。我们可以把它们想象成一个个训练有素的"大脑",你的每一句话都是给它们的提示词(Prompt)。

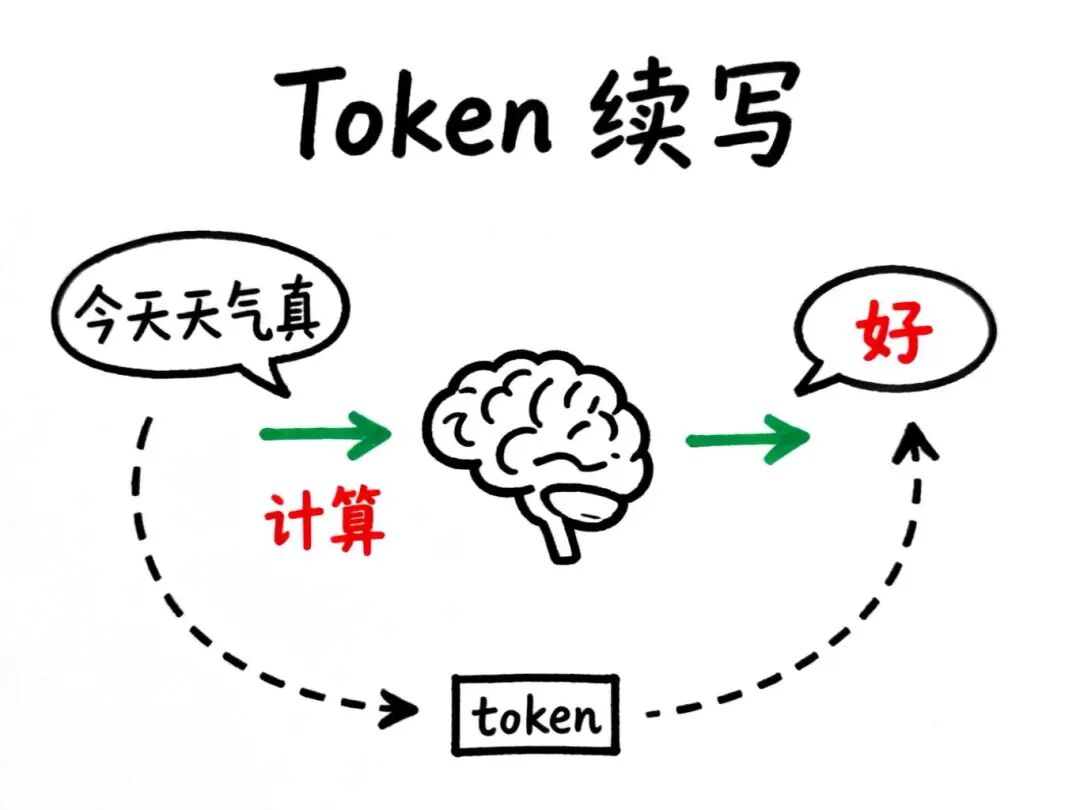

但大模型并不是直接理解你的话,而是通过分词器把文字切分成一个个Token。这就像把一段话拆解成最小的"理解单元"——Token可能是一个词、半个词,甚至是一个标点符号。每个Token都对应一个数字ID,大模型的工作就是预测"这串Token后面应该接什么"。

举个例子,当你输入"今天天气真"时,大模型会计算出最可能的下一个Token是"好"。然后把"今天天气真好"重新输入,再算出下一个可能是"啊"。就这样一个Token接一个Token地续写,最终输出一段完整的回答。

这就是大模型的本质——一个超级复杂的"续写机器"。

RAG:给大脑装上"外置硬盘"

你可能注意到,有些AI工具可以联网搜索,或者接入你的私人知识库。这其实是**RAG(检索增强生成)**技术在起作用。

简单来说,RAG就是在让大模型"续写"之前,先从互联网或知识库里抓取相关内容,把这些信息塞进Token序列里,再开始计算。这就像考试时偷偷翻书一样,能大幅提高答案的准确率。

参数越多越聪明?揭秘稠密模型与稀疏模型

大模型的"聪明程度",很大程度上取决于它有多少参数。你经常会看到"GPT-3有1750亿参数""DeepSeek-R1有6710亿参数"这样的表述,这里的B就是Billion(十亿)的意思。

听起来很玄乎,但你可以把参数理解为大脑里的"神经连接"。参数越多,理论上模型越聪明,这就是业界流行的Scaling Law(规模法则)——俗称"大力出奇迹"。

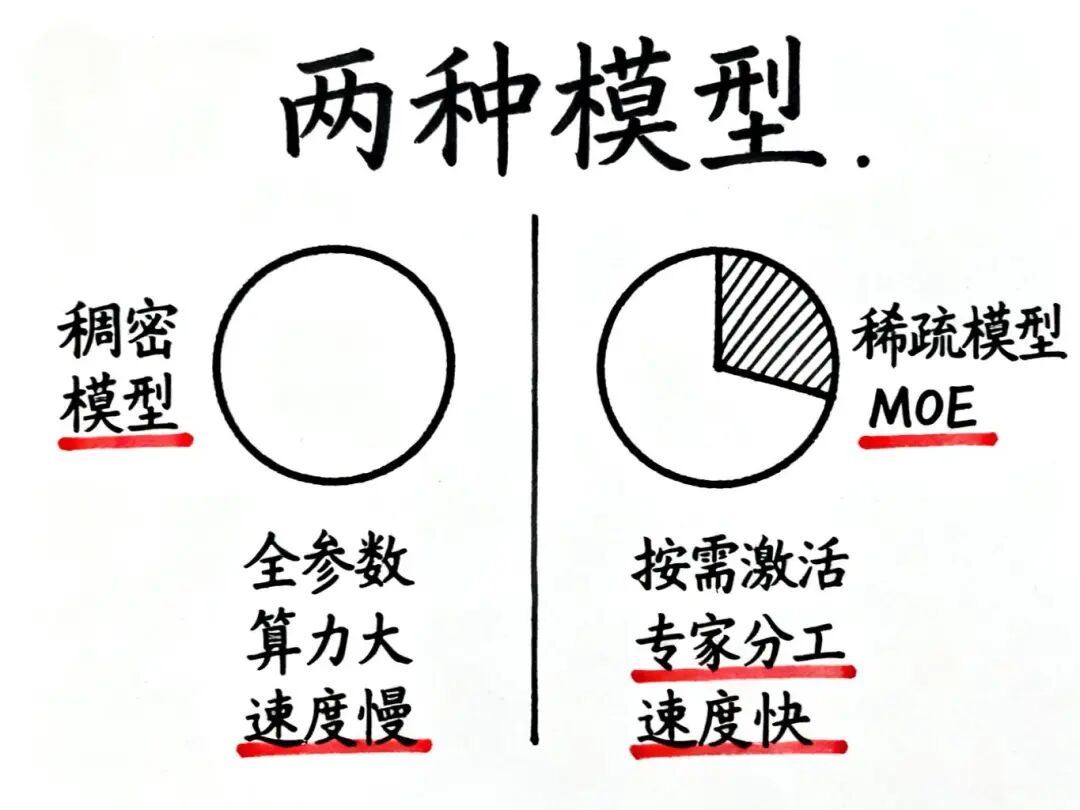

但这里有个有趣的分野:

稠密模型就像那种"全情投入"的恋爱脑,你问它"1+1=?"这么简单的问题,它也要调动所有参数,轰轰烈烈地计算一番。虽然表现好,但计算量大,速度慢,成本高。

稀疏模型则更像"理性派",它会根据问题的类型,只激活相关的一部分参数。比如问数学题就调用"数学专家",问历史就找"历史专家"。这种按需调用的方式就是MOE(混合专家模型),马斯克的Grok和DeepSeek都采用了这种架构。

从菜鸟到专家:大模型是如何"炼成"的?

现在我们来揭秘一个大模型诞生的完整过程。这个过程分为两大阶段:预训练和后训练。

预训练:打造"互联网模拟器"

预训练(Pre-training)是大模型训练中最烧钱、最耗时的阶段。这一步的目标是让模型掌握人类世界的各种知识和语言规律,打造一个通用的基座模型(Base Model)。

过程很简单粗暴:让模型爬遍互联网,把人类辛苦创作的知识精华统统学一遍。但关键在于,模型是如何"学习"的?

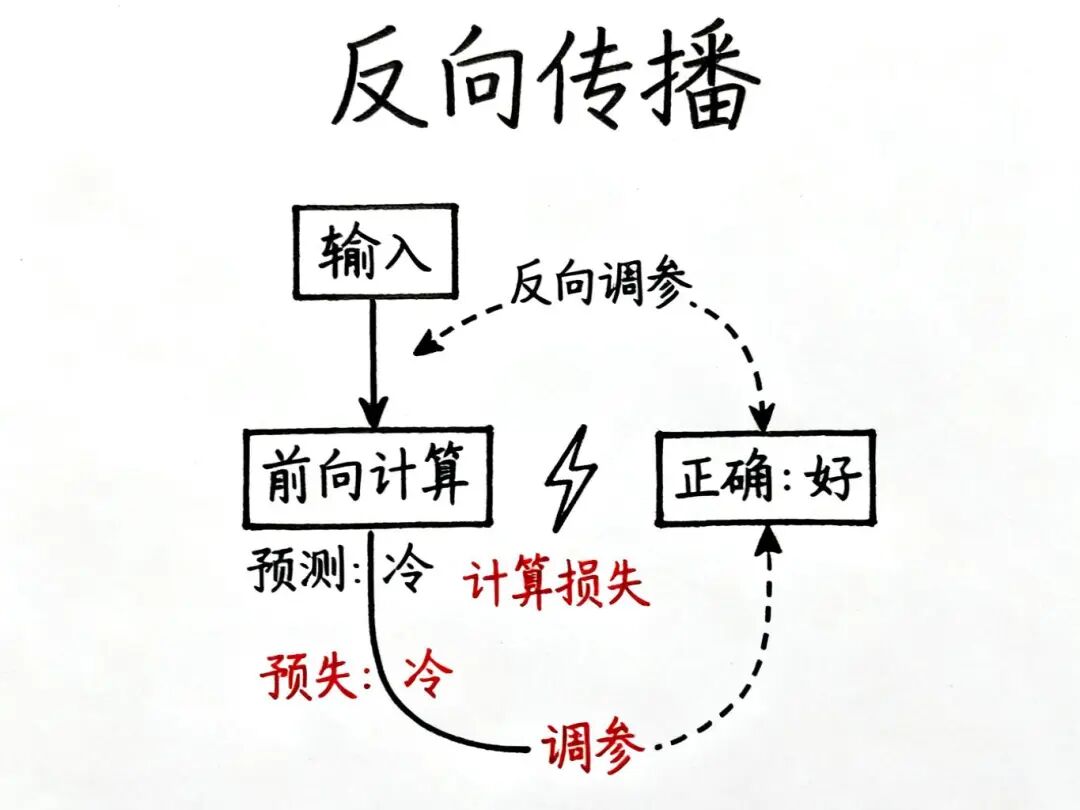

答案是:反向传播。

想象一下,你给模型输入"今天天气真",它预测下一个Token是"冷"。但正确答案应该是"好"。这时候,模型会计算预测结果和正确答案之间的损失(Loss),然后反向追溯:哪个计算环节出了问题?该如何调整参数才能得到正确答案?

这个过程会循环往复成千上万次,直到模型的预测越来越准确。由于训练数据量巨大,这个阶段采用自监督学习——人类躺平,让模型自己调教自己。

预训练往往需要几个月甚至几年,消耗天量的显卡。这也是为什么黄仁勋成了AI时代最大的赢家。

完成预训练后,我们得到的基座模型就像一个"互联网模拟器",能够续写各种内容,但还不能直接用于实际工作。

后训练:从通才到专家

要把基座模型变成能用的产品,需要进行后训练(Post-training)。这个阶段包括两个关键步骤:监督微调和强化学习。

监督微调:教会AI"好好说话"

**监督微调(SFT, Supervised Fine-Tuning)**的目标是让模型学会特定的任务风格。比如要做一个对话助手,就得给它喂对话数据集;要做医学专家,就得喂医学问答数据。

这些数据集都是带标注的,需要真人编写或真人借助AI编写。比如OpenAI在训练InstructGPT时,就招聘了40名数据标注员。这也算是AI给人类提供的就业机会——虽然工作可能有点枯燥,但门槛相对不高。

有趣的是,如果你去Hugging Face等大模型社区逛逛,会发现不是所有人都在做"正经"微调。有人拿基座模型喂一些"不堪入目"的数据,打造各种"专家女友"模型。人性啊,总是如此丰富多彩。

但监督微调只是让模型变得"基本可用",要真正赋予它"灵魂",还需要下一步。

强化学习:让AI超越人类

**强化学习(RL, Reinforcement Learning)**是后训练中最精彩的部分。通过强化学习,大模型不仅能更符合人类偏好,甚至能展现出超越人类的智力。

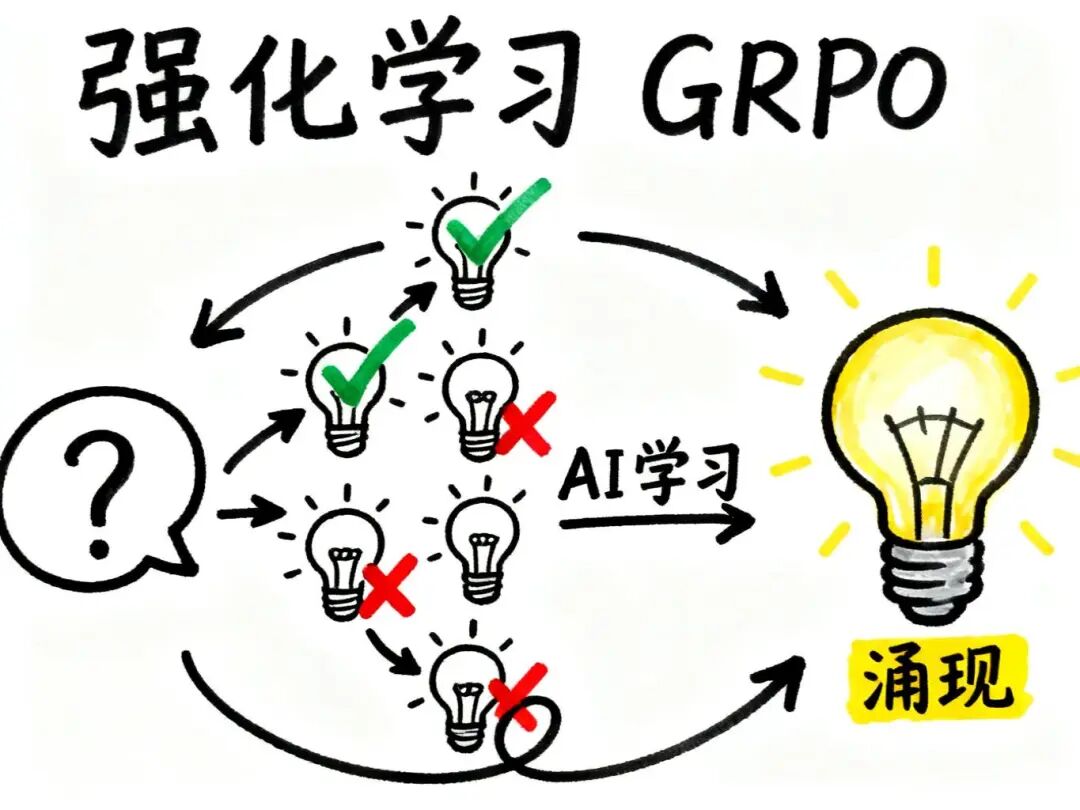

以DeepSeek的GRPO方案为例:

- 给定一个问题,让AI生成几十个不同的解决方案

- 把答错的方案扔掉,保留答对的方案

- 让AI模仿这些正确方案,继续生成新的解决思路

- 再次筛选,再次喂给AI

- 如此循环往复

这个过程中,AI可能会涌现出人类从未想到的解决方案,达成"超越人类"的效果。DeepSeek-R1那令人惊叹的**思维链(CoT)**能力,就是通过这种方式训练出来的。

但并非所有问题都有标准答案。比如写文章、写诗,谁的更好?这时就需要RLHF(基于人工反馈的强化学习)。

数据标注员会给AI生成的多个答案排序,把好的排前面,差的排后面。然后根据这些排序,训练出一个**奖励模型(Reward Model)**来给AI打分。这样,大模型就能根据奖励模型的反馈不断优化自己。

**从某种意义上说,大模型的"个性"反映了背后标注员的偏好。**所以你聊的那些AI女友,背后可能是跟你有共同爱好的程序员大哥……

蒸馏与量化:把大象装进冰箱

你可能会说:“等等,我明明在自己电脑上跑过DeepSeek啊!”

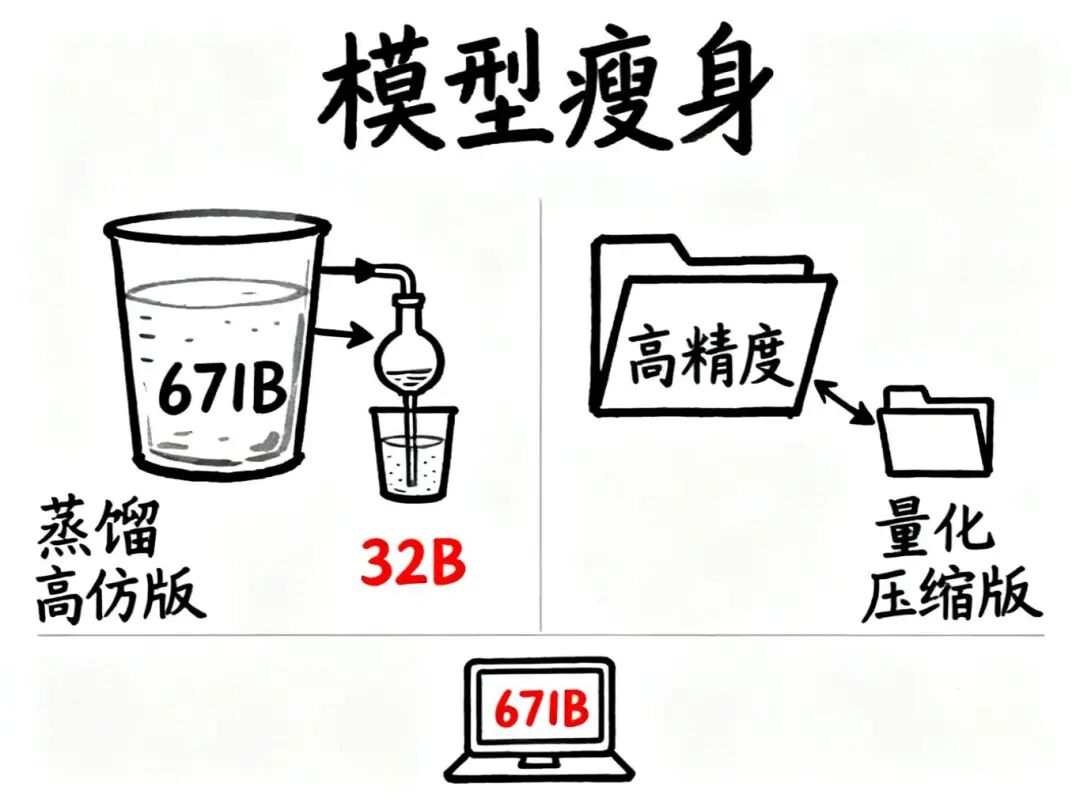

实际上,你跑的很可能是蒸馏模型或量化模型,而非满血的原版。

蒸馏模型就像"高仿版",用一个参数较小的模型(比如32B的千问)去学习满血版DeepSeek(671B)的输出结果,调整参数,做出一个"形似神似"的仿品。

量化模型则是"压缩版",把模型中精度极高的参数转化为精度稍低的参数,从而降低体积和性能要求。就像把4K视频压缩成1080P,画质有损失,但普通场景下够用。

这些技术让普通用户也能在个人电脑上体验大模型,但性能自然不如云端的满血版本。

写在最后:理解AI,才能更好地使用AI

读到这里,恭喜你已经掌握了AI圈的"黑话密码"。下次看到新闻里提到Token、Transformer、RLHF,你不会再一脸懵逼,而是能快速定位它在整个大模型框架中的位置。

更重要的是,理解这些底层逻辑后,你会对AI有更清醒的认知:

- AI不是魔法,而是数学和工程的结晶

- 大模型不是复读机,通过强化学习,它能涌现出真正的"智能"

- 数据标注员很重要,他们的偏好塑造了AI的"人格"

- 参数不是越多越好,架构和训练方法同样关键

AI时代才刚刚开始,未来还会有更多激动人心的突破。但无论技术如何演进,保持好奇、持续学习,永远是我们拥抱变化的最佳姿势。

普通人如何抓住AI大模型的风口?

为什么要学AI大模型

当下,⼈⼯智能市场迎来了爆发期,并逐渐进⼊以⼈⼯通⽤智能(AGI)为主导的新时代。企业纷纷官宣“ AI+ ”战略,为新兴技术⼈才创造丰富的就业机会,⼈才缺⼝将达 400 万!

DeepSeek问世以来,生成式AI和大模型技术爆发式增长,让很多岗位重新成了炙手可热的新星,岗位薪资远超很多后端岗位,在程序员中稳居前列。

与此同时AI与各行各业深度融合,飞速发展,成为炙手可热的新风口,企业非常需要了解AI、懂AI、会用AI的员工,纷纷开出高薪招聘AI大模型相关岗位。

AI大模型开发工程师对AI大模型需要了解到什么程度呢?我们先看一下招聘需求:

知道人家要什么能力,一切就好办了!我整理了AI大模型开发工程师需要掌握的知识如下:

大模型基础知识

你得知道市面上的大模型产品生态和产品线;还要了解Llama、Qwen等开源大模型与OpenAI等闭源模型的能力差异;以及了解开源模型的二次开发优势,以及闭源模型的商业化限制,等等。

了解这些技术的目的在于建立与算法工程师的共通语言,确保能够沟通项目需求,同时具备管理AI项目进展、合理分配项目资源、把握和控制项目成本的能力。

产品经理还需要有业务sense,这其实就又回到了产品人的看家本领上。我们知道先阶段AI的局限性还非常大,模型生成的内容不理想甚至错误的情况屡见不鲜。因此AI产品经理看技术,更多的是从技术边界、成本等角度出发,选择合适的技术方案来实现需求,甚至用业务来补足技术的短板。

AI Agent

现阶段,AI Agent的发展可谓是百花齐放,甚至有人说,Agent就是未来应用该有的样子,所以这个LLM的重要分支,必须要掌握。

Agent,中文名为“智能体”,由控制端(Brain)、感知端(Perception)和行动端(Action)组成,是一种能够在特定环境中自主行动、感知环境、做出决策并与其他Agent或人类进行交互的计算机程序或实体。简单来说就是给大模型这个大脑装上“记忆”、装上“手”和“脚”,让它自动完成工作。

Agent的核心特性

自主性: 能够独立做出决策,不依赖人类的直接控制。

适应性: 能够根据环境的变化调整其行为。

交互性: 能够与人类或其他系统进行有效沟通和交互。

对于大模型开发工程师来说,学习Agent更多的是理解它的设计理念和工作方式。零代码的大模型应用开发平台也有很多,比如dify、coze,拿来做一个小项目,你就会发现,其实并不难。

AI 应用项目开发流程

如果产品形态和开发模式都和过去不一样了,那还画啥原型?怎么排项目周期?这将深刻影响产品经理这个岗位本身的价值构成,所以每个AI产品经理都必须要了解它。

看着都是新词,其实接触起来,也不难。

从0到1的大模型系统学习籽料

最近很多程序员朋友都已经学习或者准备学习 AI 大模型,后台也经常会有小伙伴咨询学习路线和学习资料,我特别拜托北京清华大学学士和美国加州理工学院博士学位的鲁为民老师(吴文俊奖得主)

给大家准备了一份涵盖了AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频 全系列的学习资料,这些学习资料不仅深入浅出,而且非常实用,让大家系统而高效地掌握AI大模型的各个知识点。

这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

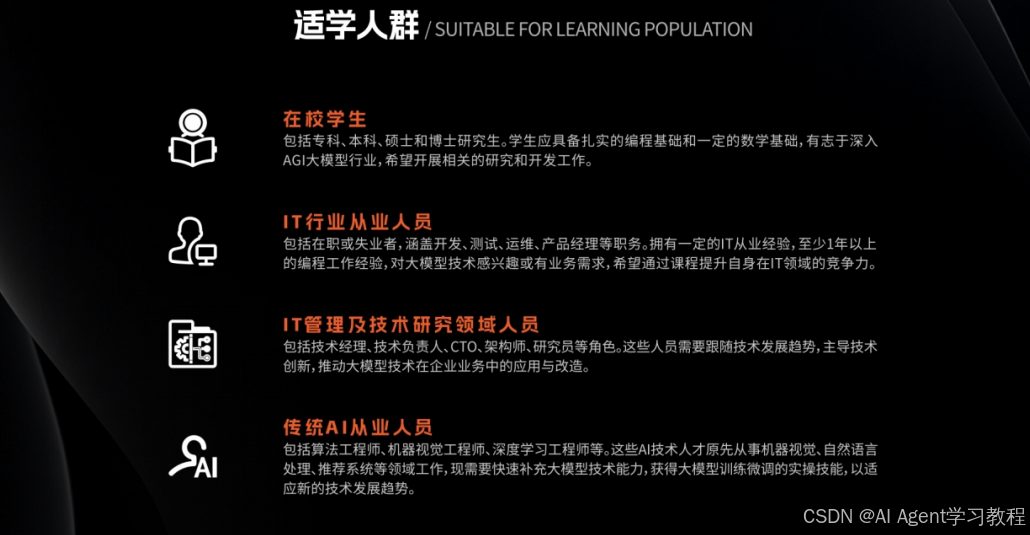

适学人群

应届毕业生: 无工作经验但想要系统学习AI大模型技术,期待通过实战项目掌握核心技术。

零基础转型: 非技术背景但关注AI应用场景,计划通过低代码工具实现“AI+行业”跨界。

业务赋能突破瓶颈: 传统开发者(Java/前端等)学习Transformer架构与LangChain框架,向AI全栈工程师转型。

AI大模型系统学习路线

在面对AI大模型开发领域的复杂与深入,精准学习显得尤为重要。一份系统的技术路线图,不仅能够帮助开发者清晰地了解从入门到精通所需掌握的知识点,还能提供一条高效、有序的学习路径。

- 基础篇,包括了大模型的基本情况,核心原理,带你认识了解大模型提示词,Transformer架构,预训练、SFT、RLHF等一些基础概念,用最易懂的方式带你入门AI大模型

- 进阶篇,你将掌握RAG,Langchain、Agent的核心原理和应用,学习如何微调大模型,让大模型更适合自己的行业需求,私有化部署大模型,让自己的数据更加安全

- 项目实战篇,会手把手一步步带着大家练习企业级落地项目,比如电商行业的智能客服、智能销售项目,教育行业的智慧校园、智能辅导项目等等

但知道是一回事,做又是另一回事,初学者最常遇到的问题主要是理论知识缺乏、资源和工具的限制、模型理解和调试的复杂性,在这基础上,找到高质量的学习资源,不浪费时间、不走弯路,又是重中之重。

AI大模型入门到实战的视频教程+项目包

看视频学习是一种高效、直观、灵活且富有吸引力的学习方式,可以更直观地展示过程,能有效提升学习兴趣和理解力,是现在获取知识的重要途径

光学理论是没用的,要学会跟着一起敲,要动手实操,才能将自己的所学运用到实际当中去,这时候可以搞点实战案例来学习。

海量AI大模型必读的经典书籍(PDF)

阅读AI大模型经典书籍可以帮助读者提高技术水平,开拓视野,掌握核心技术,提高解决问题的能力,同时也可以借鉴他人的经验。对于想要深入学习AI大模型开发的读者来说,阅读经典书籍是非常有必要的。

600+AI大模型报告(实时更新)

这套包含640份报告的合集,涵盖了AI大模型的理论研究、技术实现、行业应用等多个方面。无论您是科研人员、工程师,还是对AI大模型感兴趣的爱好者,这套报告合集都将为您提供宝贵的信息和启示。

AI大模型面试真题+答案解析

我们学习AI大模型必然是想找到高薪的工作,下面这些面试题都是总结当前最新、最热、最高频的面试题,并且每道题都有详细的答案,面试前刷完这套面试题资料,小小offer,不在话下

AI时代,企业最需要的是既懂技术、又有实战经验的复合型人才,**当前人工智能岗位需求多,薪资高,前景好。**在职场里,选对赛道就能赢在起跑线。抓住AI这个风口,相信下一个人生赢家就是你!机会,永远留给有准备的人。

如何获取?

这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

更多推荐

已为社区贡献300条内容

已为社区贡献300条内容

所有评论(0)