从 GPT 到 Gemini:谷歌如何在全栈 AI 竞赛中反超 OpenAI?

【摘要】谷歌凭借Gemini 3与全栈生态优势,重塑了AI技术与资本格局。OpenAI的技术领先神话被打破,其高消耗商业模式面临严峻考验,行业竞争已转向可持续的生态系统对抗。

【摘要】谷歌凭借Gemini 3与全栈生态优势,重塑了AI技术与资本格局。OpenAI的技术领先神话被打破,其高消耗商业模式面临严峻考验,行业竞争已转向可持续的生态系统对抗。

引言

2024年底,谷歌Gemini 3系列模型的发布,在硅谷AI领域投下了一颗重磅炸弹。这并非一次常规的产品迭代,而是一场深刻的权力转移。长期以来,OpenAI凭借GPT系列模型定义了生成式AI的技术前沿,几乎成为行业标杆。但Gemini 3的出现,标志着谷歌完成了从“追赶者”到“领跑者”的关键跃迁。

这场变革的影响迅速从技术圈蔓延至资本市场。谷歌股价高歌猛进,而与OpenAI深度绑定的技术联盟则承受压力。事件的核心,不再是单一模型的性能比拼,而是两种截然不同发展范式的直接碰撞。OpenAI代表了以尖端模型为核心、通过外部合作构建生态的“精锐突击”模式。谷歌则展现了依托自有芯片、云服务、海量应用渠道的“全栈整合”模式的强大后劲。

本文将深入剖析这场竞赛的转折点,从技术细节、商业模式、资本动态和产业链重构等多个维度,系统性地拆解谷歌实现反超的底层逻辑,并探讨AI竞赛进入下半场后,决定未来胜负的关键变量。

💠 一、技术格局的重塑 Gemini 3引发的链式反应

AI领域的竞争,技术领先是话语权的基石。Gemini 3的发布,直接动摇了OpenAI长达数年的技术霸主地位,其影响如涟漪般扩散,重塑了整个行业的预期和战略部署。

1.1 Gemini 3的技术性压制

Gemini 3并非简单的参数堆砌,它在多个关键维度上展现了对GPT系列的全面对标乃至超越。

1.1.1 公开榜单与业界认可

在被广泛认可的LMArena公开盲测榜单上,Gemini 3 Pro以1501的Elo分数刷新了历史纪录。这个分数不仅是一个数字,它代表了在大量真实用户“二选一”的对抗中,Gemini 3 Pro的回答质量获得了压倒性胜利。这种基于人类偏好的评估,比单纯的跑分更能反映模型的实际应用效果。

就连竞争对手也无法忽视其技术实力。OpenAI CEO奥尔特曼与马斯克等行业领袖均对Gemini 3给予了公开认可。这在竞争激烈的硅谷极为罕见,侧面印证了Gemini 3的技术突破是行业共识,而非谷歌的自说自话。

1.1.2 多模态与复杂任务处理能力

Gemini 3的核心优势在于其原生的多模态能力和对复杂任务的深度理解。与早期模型将不同模态“拼接”处理的方式不同,Gemini从设计之初就将文本、图像、音频、视频等信息流统一处理,这使其在跨模态推理任务上表现出色。

|

能力维度 |

Gemini 3 Pro |

OpenAI GPT-5.1 (基于公开信息) |

技术优势解读 |

|---|---|---|---|

|

多模态推理 |

原生多模态架构,跨模态理解能力强 |

仍依赖于不同模型的组合与协作 |

在处理图文混合的复杂指令时,Gemini的上下文理解更连贯、准确。 |

|

科学与数学 |

在高级数学和物理问题上表现突出 |

表现优异,但部分复杂逻辑推理存在瓶颈 |

谷歌长期在科学计算领域的积累,使其模型在符号推理和逻辑链构建上更具优势。 |

|

代码生成 |

代码质量、复杂算法实现能力领先 |

强大的代码助手,但在特定领域深度不足 |

Gemini 3集成了谷歌内部海量的代码库和工程实践,生成的代码更贴近生产环境。 |

|

长文本处理 |

支持更长的上下文窗口和更精准的信息提取 |

上下文窗口持续扩展,但长距离依赖问题仍存 |

对超长文档的总结、问答和分析能力,是企业级应用的关键。 |

1.1.3 “颠覆性模型”的行业冲击

高盛等顶级投行的分析报告将Gemini 3定义为**“颠覆性模型”**。这个评价的背后逻辑是,Gemini 3的出现,显著抬高了AI大模型的技术门槛和竞争成本。

-

产品周期被迫推迟。原本计划发布新模型的厂商,不得不重新评估其产品与Gemini 3的竞争力差距,可能需要回炉重造或调整发布计划。

-

资本支出急剧上升。为了追赶Gemini 3的性能,竞争对手必须投入更多的算力、数据和研发资源,这直接导致资本支出大幅增加。

-

投资回报率不确定性增加。在技术代差面前,后来者的商业化路径变得更加艰难,投资回报的周期被拉长,不确定性随之升高。

首当其冲的便是OpenAI。Gemini 3的发布,使其从一个遥遥领先的探索者,变成了一个必须奋力防守的卫冕者。

1.2 从模型竞赛到生态对抗

Gemini 3的成功,更深层次的原因在于谷歌战略的胜利。AI竞赛的焦点,已经悄然从单一模型的性能跑分,转移到“模型+硬件+生态分发”的体系化对抗。

一个顶尖模型如果无法高效、低成本地触达海量用户,并形成数据反哺的闭环,其商业价值将大打折扣。谷歌的胜利,本质上是其全栈生态整合战略的胜利。这个战略的威力在Gemini 3发布后得到了淋漓尽致的体现,也让业界重新认识到,AI的终极战场,在于生态。

💠 二、OpenAI的“逆风时刻” 从神坛走向现实

在Gemini 3的光环之下,OpenAI正经历着前所未有的压力。这家曾被视为AI神话的公司,开始回归商业现实,直面技术焦虑、资本消耗和估值泡沫等多重挑战。

2.1 内部的焦虑 Altman的备忘录解读

早在2024年10月,一份由CEO奥尔特曼签发的内部备忘录就已预示了风暴的来临。这份备忘录在谷歌发布Gemini 3之前写就,却精准地预判了公司即将面临的困境。

2.1.1 “经济逆风”与增长失速预警

奥尔特曼在备忘录中直言不讳地承认,谷歌等竞争对手的快速进步,将给公司带来“暂时的经济逆风”。他甚至给出了一个令人震惊的预测,如果竞争态势持续恶化,公司到2026年的营收增长率可能骤降至个位数。

对于一家正处于高速增长、被资本市场寄予厚望的明星公司,这样的预测无异于一盆冷水。它揭示了OpenAI管理层对未来的深切忧虑,其营收高度依赖于技术领先带来的市场溢价,一旦技术优势不再,商业模式将承受巨大压力。

2.1.2 对手开发模式的超越

备忘录中更关键的一句话是,奥尔特曼认为**“谷歌的开发方式似乎已超越OpenAI”**。这并非指单一技术点,而是指研发体系和资源整合能力。谷歌能够调动从底层芯片到上层应用的全部资源,系统性地优化模型开发、训练和部署的全流程。这种体系化的优势,是OpenAI这种依赖外部合作的模式难以比拟的。

奥尔特曼同时预警员工,“我预计外界的氛围会在一段时间内变得艰难”。这表明他已经预见到,随着技术差距的缩小,媒体、投资者和公众对OpenAI的审视将变得前所未有的严苛。

2.2 万亿美元的豪赌 资本消耗与盈利困境

OpenAI的发展路径,一直伴随着巨大的资本消耗。为了维持技术领先,公司与英伟达、AMD、甲骨文等硬件和云厂商签下了巨额订单,构建起庞大的“AI战舰”。

2.2.1 “一生一次的战略豪赌”

奥尔特曼将这笔累计可能达到万亿美元级别的基建投入,称为**“一生一次的战略豪赌”**。这场豪赌的逻辑很简单,用最顶级的算力,训练出最强大的模型,从而锁定市场领导地位。

然而,这场豪赌的风险也同样巨大。

-

投入与产出严重失衡。公司虽然年化收入已达百亿美元级别,但面对万亿级的投入,无异于杯水车薪。

-

盈利遥遥无期。根据其向股东披露的财务信息,公司在2025年上半年就亏损了135亿美元。摩根大通等机构预测,其累计现金消耗在未来五年将高达1150亿美元,实现稳定盈利至少需要等到2029年之后。

2.2.2 “循环交易”与泡沫争议

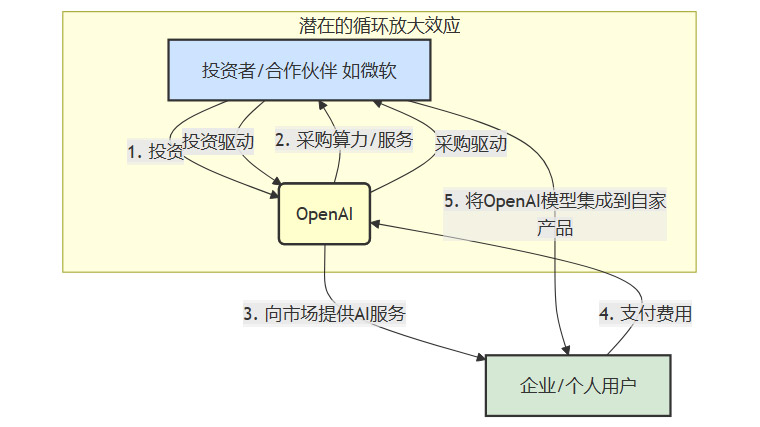

为了支撑庞大的支出和高昂的估值,OpenAI的商业运作模式也引发了争议。摩根士丹利等机构曾警告其与部分合作伙伴的交易模式。

这种模式可以被简化理解为,OpenAI的投资者(如微软)同时也是其算力供应商和客户。这可能导致一种**“循环交易”**的现象,即投资款项通过算力采购合同回流,从而在账面上夸大了市场需求和公司营收,掩盖了真实的商业逻辑。

这种模式在公司高速发展期可以有效运转,但一旦增长放缓或技术优势丧失,其脆弱性就会暴露。华尔街日益担忧,如果OpenAI最终无法兑现其庞大的财务承诺,其高达5000亿美元的估值泡沫可能会破裂,甚至引发科技行业的连锁反应。

2.3 估值与信心的双重考验

OpenAI全球最高初创企业的估值,几乎完全建立在其技术将持续领先的预期之上。随着Gemini 3的崛起,这个核心假设正在被动摇。

市场开始“用脚投票”。与OpenAI深度绑定的微软、英伟达、AMD、甲骨文等公司的股价,在近期均出现了明显回调。例如,甲骨文在与OpenAI签署3000亿美元算力合同后股价一度冲高,但随后下滑了约40%。这反映了资本市场正在重新评估与OpenAI合作的长期回报与风险。

投资者的信心正面临严峻考验。他们开始质疑,一个持续巨额亏损、技术护城河被侵蚀的公司,是否还撑得起如此高的估值。

2.4 OpenAI的自救路径

面对内外部的巨大压力,OpenAI并未坐以待毙,而是启动了多项自救措施。

-

加速模型迭代。公司正在全力开发代号为**“Shallotpeat”**的新一代模型,旨在修复现有模型在预训练过程中暴露的技术漏洞,并追赶甚至反超Gemini 3。

-

向上游硬件延伸。OpenAI选择与富士康合作,在美国设计和制造AI数据中心的核心组件。这一举动意义深远,标志着它试图从一个“纯模型公司”,向**“模型+基础设施”**的复合型公司转型,以降低对外部供应商的依赖,增强对成本和供应链的控制。这恰恰是谷歌早已具备的优势。

-

稳定市场信心。奥尔特曼在公开场合多次回应质疑,并给出了极为乐观的收入预期(到2030年增长至数千亿美元),试图以此“救火”,稳住投资者和合作伙伴的信心。

尽管奥尔特曼依然强调要坚持“极具雄心的赌注”,但OpenAI的战略已经从过去的“全力进攻”,转向了攻守兼备。它必须在追赶技术前沿的同时,补齐自己在基础设施和商业模式上的短板。这条路,注定充满挑战。

💠 三、谷歌的后发制人 全栈生态的降维打击

谷歌的快速反超,并非偶然的技术爆发,而是其长期布局的“全栈AI”战略厚积薄发的结果。这种从底层芯片到顶层应用的垂直整合能力,构成了对OpenAI等竞争对手的“降维打击”。它不仅能造出顶尖的模型,更能以更低的成本、更快的速度、更广的渠道将其转化为商业价值。

3.1 谷歌的全栈优势拆解

谷歌的AI护城河由四大核心环节构成,它们相互耦合,形成了一个强大的自循环系统。

3.1.1 芯片层 自研TPU的成本与效率优势

AI竞赛的本质是算力竞赛,而算力的核心是芯片。与依赖外部采购(主要是英伟达GPU)的OpenAI不同,谷歌拥有自研的TPU(Tensor Processing Unit)芯片。

-

成本控制。自研芯片意味着谷歌可以将训练和推理的硬件成本降至最低。在AI模型动辄消耗数十亿美元算力的时代,这种成本优势是决定性的。谷歌一个季度的利润高达350亿美元,而OpenAI半年就亏掉了135亿美元,这背后就有算力成本的巨大差异。

-

软硬协同优化。谷歌可以根据其TensorFlow、JAX等深度学习框架的特点,对TPU进行深度定制优化,实现软硬件一体的最高效率。这种协同能力是通用GPU方案无法比拟的。

-

商业模式闭环。谷歌不仅自用TPU,还通过Google Cloud平台向外提供TPU算力租赁服务。这不仅分摊了研发成本,还形成了一个新的收入来源,将成本中心转化为了利润中心。

3.1.2 基础设施层 Google Cloud的坚实底座

谷歌云(Google Cloud)为谷歌的AI战略提供了坚实的基础设施底座。它不仅承载了谷歌自身庞大的AI模型训练和推理任务,也是其AI能力商业化的重要出口。

3.1.3 模型层 Gemini的集大成者

Gemini系列模型是谷歌数十年AI研究积累的集大成者。它并非凭空出现,而是建立在LaMDA、PaLM等前代模型以及DeepMind的深厚研究基础之上。

3.1.4 应用层 无可匹敌的分发渠道

这是谷歌最令对手望尘莫及的优势。谷歌拥有全球最大的流量入口和用户生态。

|

产品/平台 |

用户规模 |

AI集成方式 |

生态协同效应 |

|---|---|---|---|

|

Android系统 |

全球超过20亿活跃用户 |

系统级集成AI助手、智能输入法、AI相机等 |

直接触达移动端用户,获取海量设备端数据和用户行为反馈。 |

|

谷歌搜索 |

全球市场份额超90% |

AI驱动的SGE(搜索生成体验)、智能摘要 |

将AI能力无缝融入用户最高频的信息获取行为,同时巩固搜索广告核心业务。 |

|

Workspace套件 |

全球数亿企业用户 |

在Gmail、Docs、Sheets中集成AI写作、数据分析功能 |

深入企业办公场景,提升生产力,增强用户粘性,推动付费转化。 |

|

Chrome浏览器 |

全球市场份额超60% |

浏览器内置AI助手、网页内容总结 |

占据用户访问互联网的第一入口,通过浏览器插件和原生功能分发AI服务。 |

这种“模型—场景—数据—迭代”的正反馈循环,是谷歌AI能力能够快速进化的核心引擎。Gemini 3一经发布,就能通过这些渠道瞬间触达数十亿用户,这是任何初创公司都无法想象的。

3.2 用户与流量的此消彼长

强大的生态分发能力,直接体现在用户和流量数据的变化上。

3.2.1 ChatGPT增速放缓

OpenAI的ChatGPT创造了用户增长史上的奇迹,周活跃用户数已达到惊人的8亿。然而,根据第三方应用情报公司Apptopia的数据,其移动应用的增长速度已显现放缓迹象。这背后有多重原因。

-

市场渗透率接近天花板。在早期科技爱好者和高频用户群体中,其渗透率已相当高。

-

竞争加剧。谷歌、Anthropic等对手的产品分流了部分用户。

-

产品形态的局限。作为一个独立的聊天应用,其使用场景相对有限,难以像谷歌那样融入用户的日常工作和生活流。

3.2.2 Gemini的加速追赶

与此相对,谷歌Gemini的用户增长势头迅猛。

-

月活用户快速增长。其Gemini应用的月活跃用户数,在短短数月内就从3.5亿跃升至6.5亿。虽然统计口径与ChatGPT的周活不同,但增长曲线的陡峭程度清晰可见。

-

新版本发布引爆流量。根据Similarweb的数据,Gemini 3系列发布当天,其应用的日访问量激增至约5400万次,突破了历史纪录。这表明新版本的技术突破对用户产生了巨大的吸引力。

用户数据的此消彼长,是AI权力天平倾斜的最直观体现。

3.3 财务表现的强劲支撑

谷歌的全栈生态不仅带来了技术和用户的优势,更重要的是提供了强大的财务支持。

3.3.1 核心业务稳固

此前市场一度担忧,AI搜索会颠覆谷歌传统的搜索广告业务。但事实证明,这种担忧并未发生。谷歌最新财报显示,其搜索与广告业务仍保持着两位数的强劲增长。

海豚投研等机构分析认为,这得益于两点。

-

对手不够强。目前还没有任何一款AI产品能真正替代谷歌搜索在信息获取上的综合体验和权威性。

-

自身生态强大。谷歌成功地将AI能力融入现有搜索体验,而非相互取代,实现了“AI赋能”,而非“AI颠覆”。

3.3.2 “现金奶牛”输血AI

稳固的核心业务为谷歌的AI研发提供了源源不断的“现金奶牛”。谷歌一个季度的营收就历史性地突破了1000亿美元,其充裕的现金流使其可以从容地进行长期、大规模的AI投入,而无需像OpenAI那样时刻担心资金链问题。

这种从容,让谷歌在AI转型之路上走得更稳。它证明了在资本密集型的AI竞赛中,深厚的资源储备与健康的商业模式,最终会转化为决定性的竞争优势。

💠 四、产业链重构与多极格局的形成

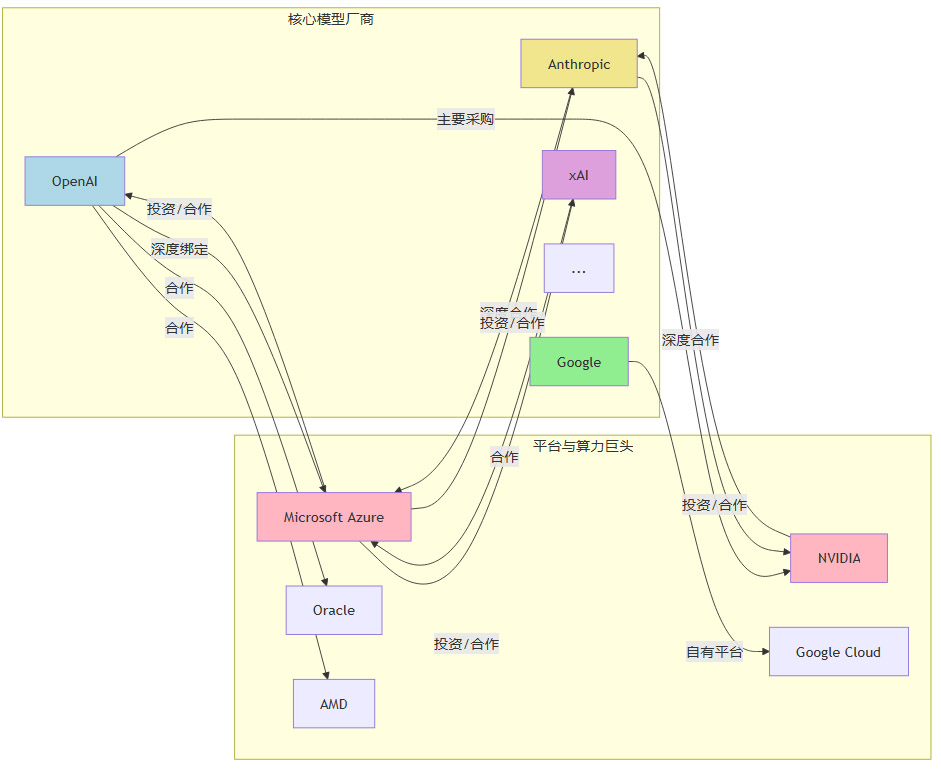

谷歌的崛起和OpenAI的承压,正在引发AI产业链的连锁反应。过去以OpenAI为核心的紧密联盟开始松动,各大科技巨头纷纷调整策略,以适应新的竞争格局。一个更加多元化、多极化的AI生态正在形成。

4.1 合作伙伴的“风险再平衡”

在商界,将所有鸡蛋放在一个篮子里永远是高风险策略。随着OpenAI的技术优势不再绝对,其产业链伙伴们开始积极寻求“风险对冲”,减少对单一供应商的依赖。

4.1.1 微软与英伟达的策略转向

微软和英伟达是OpenAI最重要的盟友,前者是其最大的投资者和云服务提供商,后者是其最主要的算力来源。然而,这两家巨头近期的动向,清晰地表明了它们的策略调整。

-

加码Anthropic。英伟达与微软共同宣布,与OpenAI的主要竞争对手Anthropic达成深度战略合作。Anthropic将斥资300亿美元,在微软Azure云平台上,使用英伟达的芯片来扩展其Claude AI模型。

-

投资多元化。微软除了投资OpenAI和Anthropic,还与马斯克的xAI建立了合作关系。

这些举动的战略意图非常明确。

-

降低依赖。避免因OpenAI的任何风吹草动而影响自身的AI战略布局。

-

维持中立。作为平台方(云服务商和芯片供应商),与所有主流模型公司保持良好关系,才能实现利益最大化。

-

催化竞争。通过扶持第二梯队,可以加剧模型市场的竞争,从而在合作谈判中获得更有利的条款。

4.1.2 AI联盟的合纵连横

整个AI产业的联盟关系,正在从过去相对简单的“OpenAI+微软”阵营,演变为一场复杂的“合纵连横”。

这张简化的关系图揭示了,平台巨头们正在构建一个多供应商的AI生态,以确保自身的战略安全和市场主导地位。

4.2 第二梯队的崛起与市场细分

在谷歌和OpenAI两大巨头激烈交锋的同时,Anthropic、xAI等第二梯队公司也在快速成长,它们通过在细分领域的深耕,找到了自己的生存空间和竞争优势。

-

Anthropic。以其对AI安全和“可解释性”的重视而闻名,在企业级市场,尤其是在金融、法律等对安全性和可靠性要求极高的行业,建立了良好的口碑。其Claude模型在编程和长文本处理方面也具备很强的竞争力。

-

xAI。马斯克创办的xAI,依托其在社交媒体(X平台)和自动驾驶(特斯拉)领域积累的海量数据,有望在特定领域实现技术突破。

这些公司的崛起,意味着AI市场正在从“一家独大”走向“多强并存”。虽然它们在通用模型能力上可能还无法与谷歌和OpenAI正面抗衡,但在特定应用场景下,它们可以提供“局部最优”的解决方案。行业已经迈入了“多极共存、局部最优”的新阶段。

结论

谷歌凭借Gemini 3的发布及其背后强大的全栈生态系统,成功在AI竞赛中实现了对OpenAI的反超。这不仅是一次技术座次的更迭,更标志着AI行业竞争范式的深刻转变。OpenAI的技术神话被打破,其依赖高额资本投入、追求极致模型性能的“豪赌”模式,在商业可持续性上正面临前所未有的审视。

这场变革的核心驱动力,是竞争焦点从**“模型性能”向“生态整合与商业闭环能力”**的转移。谷歌的胜利,是其自研芯片、云基础设施、海量分发渠道和稳定现金流等多重优势协同作用的结果。这证明了在AI这场持久战中,单一的技术突破固然重要,但可持续的商业模式和强大的生态系统才是决定最终胜负的关键。

展望未来,AI行业正从一家独大的局面,演变为谷歌、OpenAI、Anthropic等多极并存的新格局。产业链的合纵连横将更加频繁,巨头们将通过投资和合作,构建多元化的AI生态以分散风险。下一阶段的竞争,将不再仅仅是模型跑分的比拼,而是围绕算力成本、能源效率、应用落地和盈利能力的综合实力的较量。谁能以更低的成本、更可持续的方式将AI能力规模化地融入真实场景,谁就将掌握通往未来的最终门票。

📢💻 【省心锐评】

AI竞赛已进入“体系对抗”时代。谷歌的全栈生态优势,让其从追赶者变为领跑者。未来,决定胜负的不再是单一模型的性能,而是技术、资本、基础设施和商业模式的综合实力。

更多推荐

已为社区贡献383条内容

已为社区贡献383条内容

所有评论(0)