2025 腾讯IMA最新实用测评:创建AI个人知识库保姆级教程

AI知识库 = 自动理解文件 → 自动拆解内容结构 → 自动总结 → 自动连接相关知识的系统。AI知识库和传统笔记软件有什么不同?传统笔记(如Evernote): 像一个“大容量硬盘”,你能把所有东西存进去,但找起来很费劲。结构化笔记(如Notion): 像一个需要你亲自设计的“图书馆”,功能强大,但维护成本高。AI知识库: 则像一个拥有“智能图书管理员”的图书馆。你只管把书(信息)放进去,剩下的

一、 你的知识,正在排队吃灰

你微信“收藏”里的文章,上一次打开是什么时候?

你是否经常在不同App之间来回切换,只为找到一句当时记下的笔记?

你是否感觉自己每天阅读大量信息,但能沉淀下来、真正为你所用的却寥寥无几? 我们在职场与创作中遇到一个越来越常见的问题就是:资料量暴涨,但吸收速度没变。 尤其是:

-

50~100页的PDF行研报告

-

PPT/课件

-

多版本 Word 文档

-

项目组跨部门共享的文件堆

-

创作素材 / 研究笔记

传统笔记软件(Notion/Obsidian等)在“写”和“整理”上很强,但在复杂文件理解、结构化拆解上一直是弱项。

直到我开始尝试 AI知识库。腾讯ima是本次AI知识库测评系列专栏的第一篇。

它是一种很“务实”的工具——不是用来写内容,而是用来加速阅读和理解内容。

二、 什么是AI知识库?

AI知识库 = 自动理解文件 → 自动拆解内容结构 → 自动总结 → 自动连接相关知识的系统。

AI知识库和传统笔记软件有什么不同?

-

传统笔记(如Evernote): 像一个“大容量硬盘”,你能把所有东西存进去,但找起来很费劲。

-

结构化笔记(如Notion): 像一个需要你亲自设计的“图书馆”,功能强大,但维护成本高。

-

AI知识库: 则像一个拥有“智能图书管理员”的图书馆。你只管把书(信息)放进去,剩下的分类、整理、甚至帮你划重点、回答问题,都由这位AI管理员来完成。

今天的主角——腾讯IMA,就是腾讯官方出品的一位出色的“AI图书管理员”。

三、 快速上手:腾讯Ima是什么?——关于腾讯IMA的核心问答

在开始教程前,我先用Q&A的形式,帮你快速了解IMA。

Q1: 腾讯IMA是什么?适合谁用?

A: IMA,全称 Information Management Assistant,是腾讯推出的 AI知识库 + 文档理解引擎。它是腾讯官方出品的AI知识库工具。适合所有被信息淹没的学生、打工人——任何一个希望快速收集和整理碎片化信息、将零散知识进行沉淀的人。尤其适合重度微信使用者。如果你的大部分信息获取和交流都在微信上,ima对你来说就是神器。

Q2: 它有什么核心功能?

A: 核心是“信息捕获 + AI处理”。包括:微信内容一键收藏、网页剪藏、AI总结、AI问答、知识库管理等。

Q3: 它最适合解决什么场景/痛点?

A: 处理微信生态内的信息是它的杀手锏!比如快速阅读微信群里的长文件、总结公众号文章、整理与朋友的聊天记录等。

Q4: 它接入了什么大模型?

A: 目前内置了腾讯混元大模型和DeepSeek的多种模型。

Q5: 官网地址是?怎么用?

A: 官网是https://ima.qq.com 目前主要通过微信小程序使用,搜索“腾讯IMA”即可,非常方便。

Q6: 有电脑端吗?

A: 有。除了小程序,也支持PC网页版和Mac客户端,可以实现多端同步。

Q7: 它支持什么文件格式?

A: 支持非常广泛,包括但不限于PDF, Word, Excel, PPT, TXT, 图片, 音视频等常见格式。

Q8: 收费吗?

A: 目前处于公测阶段,提供了大量的免费使用额度,对普通用户来说基本够用。

Q9: 它和直接用大模型比如Kimi、豆包有什么区别?

A: Kimi等大模型是基于“公域数据”的“通才博士”,知识渊博但不懂你。而ima这样的AI知识库,是基于你个人收藏的“私域数据”的“专属助理”,它对你输入的知识了如指掌。前者帮你探索未知,后者帮你激活已知。

四、 保姆级图文教程: 四大核心场景功能详解

接下来,我将带你一步步实操,看ima如何在四大场景中发挥作用。

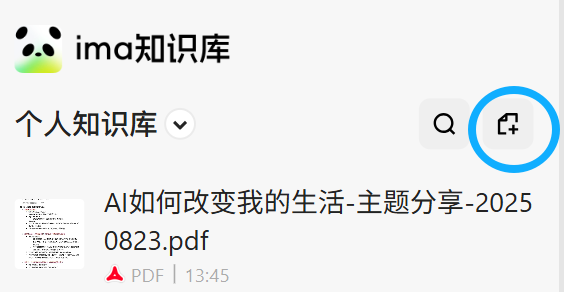

场景一:【信息输入】—— 无摩擦地捕获一切

这是ima最强大的护城河,核心就是“方便”。

-

方法1:收藏微信内容。 在微信中,长按任意聊天记录、公众号文章或文件,在弹出菜单中选择“收藏到ima”。这是目前与微信结合最完美的收藏体验。

ima小程序版尤其在以下场景非常方便:

-

合作伙伴、同事等在微信上传给你的各种文件,可以通过 微信文件 进行快速上传

-

微信聊天里的照片文件和相册里的各种纸质文档等,可以通过 本地相册或拍照 上传图片

-

日常看公众号文章时,可以 一键导入 ima

-

方法2:上传本地文件/手动创建。 在ima主界面,点击“上传”或“新建”,可以把电脑里的资料传上去,或者直接记录灵感。

场景二:【知识整理】—— 从混乱到有序

信息进来后,需要一个清晰的结构。

-

步骤1:创建空间。 将“空间”理解为顶级文件夹。你可以为不同项目或领域创建空间,如“工作项目”、“个人学习”。

-

步骤2:手动打标签。 你可以建立自己的标签体系,如#AI行业、#产品设计,方便交叉索引。

场景三:【AI赋能】—— 基于文档内容的智能问答

这是ima的“大脑”,让你的收藏不再沉睡。

你可以将多篇文档、笔记等加入知识库后,点击“问问ima”或拖入侧边栏,AI 就能自动总结内容、提取关键信息、归纳要点。

-

适用于:读书笔记、会议资料、项目文档等零散信息的整合。

在和ima的对话框中,你可以直接问:

-

“这份报告的关键结论是什么?”

-

“帮我提取所有数据并列表。

-

“找出所有的风险点。”

-

“AI在xx赛道的应用现状?”

AI会检索你所有相关的收藏,给出一个综合性的回答。

场景四:【知识输出】—— 分享与初步应用

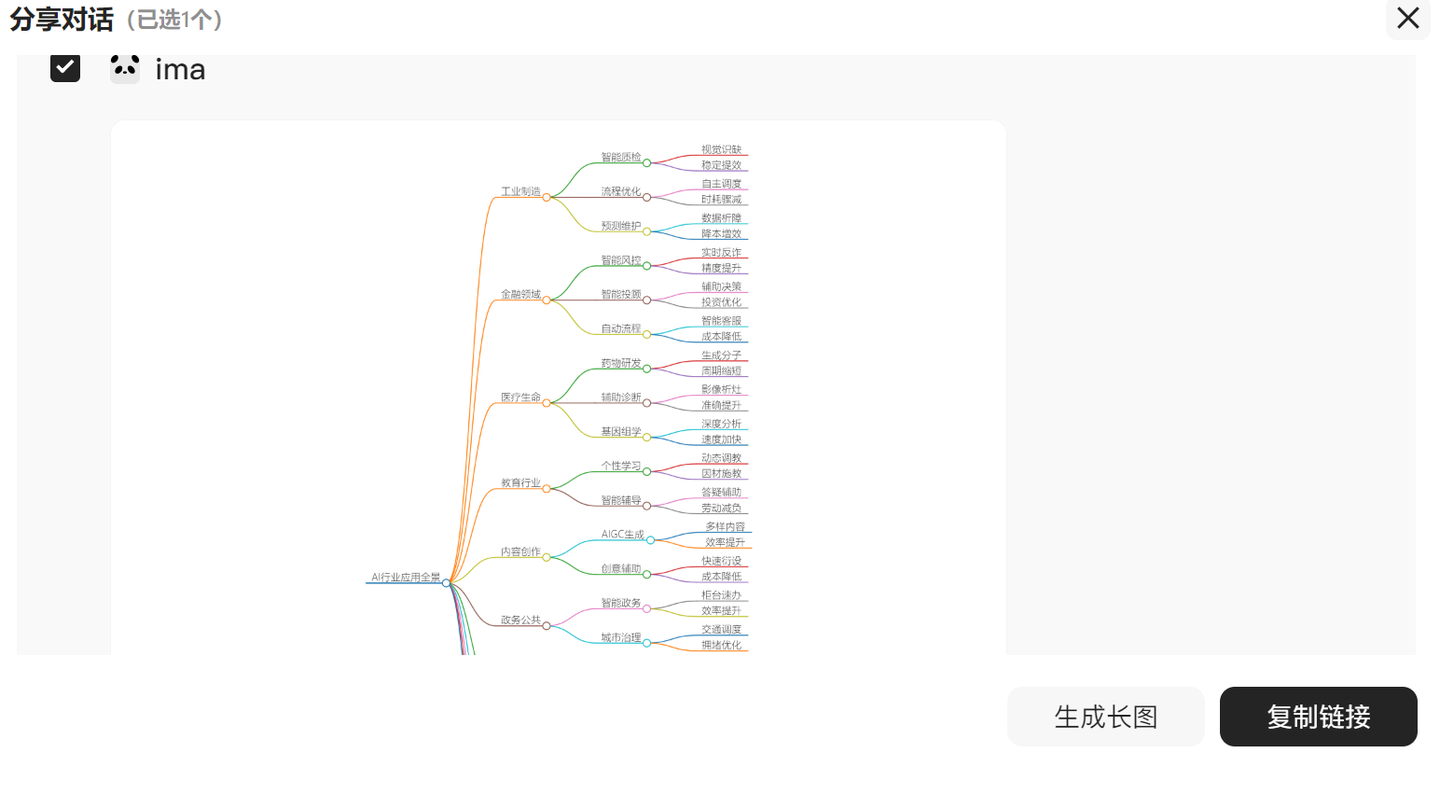

在问答结果页或笔记/文档页面,输入“生成脑图”或点击对应按钮,AI 就能自动生成脑图,帮你梳理逻辑结构。PC端还支持对脑图进行编辑和导出。

脑图生成后,还可以点击“分享”按钮,可以快速生成链接分享给微信好友,或生成长图分享到朋友圈。

补充功能:知识广场

这是一个内容发现的模块,你可以在这里看到其他用户公开分享的优质笔记和资料,为你自己的知识库提供更多灵感。

四、 总结与展望:我的真实体验

经过一段时间的深度使用,我来总结一下我的感受。

👍 好用的点:

-

生态无敌: 和微信的无缝集成是其碾压性的核心优势,信息捕获体验极其顺滑。

-

AI总结能力强: 快速消化长文、长对话的能力还是不错的,极大地节省了阅读时间。

-

全局问答实用: 基于个人全部资料进行问答,真正让“死”知识“活”了起来,是未来知识管理的雏形。

-

零门槛上手: 它不像很多硬核工具那样需要复杂的配置,真正做到了“开箱即用”,对非技术背景的用户非常友好。

🤔 不足与期待: 公正地说,作为一个“AI知识收件箱”,ima已经做得非常出色。但如果我们的工作不止于“收集”和“理解”,而是需要更高阶的“创造”和“交付”,我便会期待更多:

-

创作能力的局限: ima更擅长处理“已有知识”。但如果我需要基于这些资料,从0到1地进行深度研究、对比分析、并撰写一篇结构复杂的长文报告,它的支持就显得有些不足。

-

工作流整合的断点: 知识的最终目的是为了“交付成果”。如何将ima里的洞察,无缝地转化为一份带格式的Word方案、一个Excel数据表?从“知识”到“可交付成果”的这一步,目前仍存在断点。

-

单一模型依赖: 在处理复杂问题时,我们往往希望听到“不同专家”的意见。如果能同时调用多个不同特性的AI大模型(比如一个擅长创意,一个擅长逻辑),进行交叉验证和“头脑风暴”,或许能产生更深刻的洞察。

-

跨应用联动: 期待它未来能和腾讯文档、腾讯会议等产品产生更深度的联动,比如会议结束后,录音和纪要自动存入IMA并生成摘要和待办事项。

总而言之,腾讯ima完美地解决了知识“从0到1.0”的收集和初步理解问题。对于重度依赖微信获取信息、希望快速整理碎片化知识的职场人来说,它是一款不可多得的利器。

如果这篇“保姆级”教程对你有帮助,欢迎点赞 + 收藏,这会给我巨大的鼓励!也欢迎在评论区分享你的IMA使用心得,或提出你对AI知识库的疑问和期待,我们一起探讨!

更多推荐

已为社区贡献4条内容

已为社区贡献4条内容

所有评论(0)