从可用到“被理解”:AI 时代自然人机交互的设计方法论

【摘要】探讨 AI 时代下人机交互的核心转变。设计目标从功能可用性,演进为让用户在语义、情境与情感层面感到“被理解”。

【摘要】探讨 AI 时代下人机交互的核心转变。设计目标从功能可用性,演进为让用户在语义、情境与情感层面感到“被理解”。

引言

人机交互(HCI)的发展史,是一部不断降低人与机器沟通成本的历史。从穿孔纸带到命令行,再到图形用户界面(GUI)与自然用户界面(NUI),我们一直在追求更直观、更高效的交互方式。如今,人工智能(AI)的浪潮正将我们推向一个新的拐点。交互的核心矛盾,已不再是“机器能否听懂指令”,而是“机器能否理解意图”。

过去,我们评价一个界面好坏的标准是可用性(Usability)。它是否易学、高效、容错率高。这是一个功能导向的评价体系。但在 AI 时代,这个标准显然不够了。当语音助手能联系上下文,当推荐系统比你更懂你的偏好时,用户期待的不再仅仅是完成任务,而是一种更深层次的、类似人与人之间沟通的体验,即**“被理解感”**。

这种转变是颠覆性的。它要求我们重新审视设计的出发点、技术融合的方式,甚至是我们必须坚守的伦理底线。本文将系统性地梳理一套面向 AI 时代的自然人机交互设计方法论,探讨如何从技术、设计、伦理等多个维度,构建一个真正让用户感到“被理解”的智能交互系统。

一、🌀 重新定义“自然交互”:从操作顺畅到心智共鸣

在传统认知中,“自然交互”通常等同于符合用户直觉的操作,比如触摸、滑动、语音命令。这些交互方式减少了学习成本,让操作变得顺畅。但在 AI 语境下,“自然”的内涵被极大地扩展了。它不再局限于物理操作的流畅性,而是指向一种心智模型的契合度。

一个真正自然的 AI 交互体验,是让用户感觉系统不仅听懂了“我说的话”,更理解了“我没说出口的话”。这种体验源于三个核心要素的有机结合。

1.1 语义理解 (Semantic Understanding)

这是“被理解”的基础。它超越了简单的关键词匹配或命令解析,进入到对用户真实意图的精准捕捉。

-

显性意图与隐性意含。用户说“找一家附近的意大利餐厅”,显性意图是搜索。但隐性意含可能包括“我饿了,想现在就去吃”“我可能需要导航”“我关心餐厅的评价和价格”。一个优秀的 AI 系统需要能处理这些隐含信息。

-

上下文记忆与多轮对话。自然对话不是一问一答的孤立事件。系统必须具备记忆上下文的能力,理解指代关系(“那家怎么样?”),并在多轮对话中持续聚焦主题,而不是每一轮都重新开始。

-

歧义消除与澄清反问。当用户指令模糊时,系统不应直接返回错误或无效结果。它应该能识别出歧义,并主动通过反问来澄清。“您是指市中心的‘La Piazza’,还是大学城附近的那家?”这种交互方式更接近人类沟通,极大地提升了自然度。

1.2 情境感知 (Context Awareness)

如果说语义理解是“听懂”,那么情境感知就是“看懂”。系统需要像一个有眼力见的助手,根据当前环境动态调整其行为。

-

时空情境。现在是工作日的早晨还是周末的晚上?用户在办公室、家里还是车里?这些信息决定了系统应该提供何种服务。例如,在车内,界面应自动简化,信息以语音播报为主;在深夜,系统应主动调低屏幕亮度或切换到深色模式。

-

设备与环境情境。用户正在使用手机、智能手表还是 AR 眼镜?周围环境是安静还是嘈杂?设备的能力(算力、屏幕大小)和环境因素共同构成了交互的约束条件。系统需要自适应地选择最合适的交互模态和信息呈现方式。

-

用户状态情境。通过传感器和行为数据,系统可以推断用户的状态,是专注工作、正在运动,还是处于放松状态。基于这些判断,系统可以主动过滤不重要的通知,或推荐符合当前心境的内容。苹果的“专注模式”就是情境感知的一个典型应用。

1.3 情感表达 (Emotional Expression)

这是最高层次的“自然”,也是最难实现的一环。它要求系统不仅是一个高效的工具,还是一个有温度的伙伴。

-

语言风格的个性化。系统应能根据用户的语言习惯,调整自己的回应风格。对一个喜欢用轻松语气的用户,系统可以适当加入一些幽默感;对一个偏好严谨表达的用户,则应保持专业和简洁。

-

情绪的识别与反馈。通过分析用户的语音语调、用词、甚至面部表情(在有摄像头的设备上),系统可以初步判断用户的情绪。当识别到用户可能感到沮丧或困惑时,系统可以采用更具安抚性、引导性的语言,提供帮助。

-

非语言元素的运用。在视觉界面中,颜色、动效、图标风格都可以传递情感。Spotify 根据用户收听的音乐类型调整界面色调,就是一个很好的例子。在语音交互中,适当的停顿、语速的变化、甚至模拟的“呼吸声”,都能让机器的声音听起来不再冰冷。

下表总结了传统自然交互与 AI 时代自然交互的核心区别。

|

维度 |

传统自然交互 (NUI) |

AI 时代自然交互 (AUI) |

|---|---|---|

|

核心目标 |

操作直观、降低学习成本 |

心智契合、建立信任与共鸣 |

|

交互模式 |

用户主动发起,系统被动响应 |

系统可预测意图,主动提供服务 |

|

理解层次 |

命令解析、关键词识别 |

意图推断、上下文理解、情感感知 |

|

关键技术 |

触控、手势识别、基础语音识别 |

NLU、情境计算、情感计算、多模态融合 |

|

评价标准 |

效率、易用性、任务完成率 |

被理解感、信任度、个性化满意度 |

最终,AI 时代的“自然交互”是一个让技术退居幕后,让理解浮现前台的过程。用户无需再费力学习如何与机器打交道,而是可以用最符合人性的方式进行沟通,并相信自己能够被准确、深刻地理解。

二、🔬 用户需求的“纵深挖掘”:数据驱动的动态画像

传统用户研究方法,如问卷、访谈、焦点小组,在 AI 时代显得力不从心。这些方法主要依赖于用户的**“自陈式”数据,即用户自己说出来的需求。然而,用户的真实需求往往是隐性的、动态的,甚至连他们自己都未能清晰地意识到。AI 的核心优势在于,它能通过分析海量的“行为式”**数据,构建出更立体、更精准的用户画像,从而实现需求的纵深挖掘。

2.1 需求层次:从显性到隐性的穿透

我们可以将用户需求划分为三个层次,设计的目标是层层递进,最终触达核心。

-

显性需求 (Explicit Needs)。这是用户能清晰表达出来的需求,是产品功能的基础。例如,“我想要一个能记录待办事项的 App”。传统设计方法主要聚焦于满足这一层级的需求。

-

隐性需求 (Implicit Needs)。这是用户并未直接说出,但通过其行为模式可以推断出的需求。例如,一个用户频繁地在深夜将白天的待办事项推迟到第二天,其隐性需求可能是“我需要一个能帮我管理精力、避免任务过载的工具”,而不仅仅是记录。

-

潜在需求 (Latent Needs)。这是用户自己也未曾意识到的需求,通常由技术创新或新的服务模式所激发。例如,在 Spotify 出现之前,很少有用户会明确提出“我需要一个能根据我的听歌习惯,每周为我生成一个专属歌单的服务”。

AI 技术,特别是机器学习,为挖掘隐性和潜在需求提供了强大的武器。通过分析用户行为日志、操作序列、内容偏好等数据,算法可以发现人类研究员难以察觉的关联与模式。

2.2 数据驱动的用户画像构建

构建动态用户画像是实现个性化交互的前提。这需要一个完善的数据采集与分析体系,它超越了传统的人口统计学标签。

-

行为数据 (Behavioral Data)。这是最核心的数据源。包括用户的点击流、页面停留时间、功能使用频率、搜索关键词、交互路径等。这些数据能真实反映用户的使用习惯和偏好。

-

时空上下文 (Spatio-temporal Context)。用户在何时、何地与产品互动。这些数据帮助系统理解用户所处的情境,是实现情境感知的关键。例如,导航软件在检测到用户处于步行状态时,会推荐更适合步行的路线。

-

历史偏好 (Historical Preferences)。用户过去喜欢什么、消费了什么、对什么内容给出了正面或负面反馈。Netflix 的推荐引擎就是基于庞大的用户观影历史数据,构建起复杂的协同过滤模型。

-

传感器数据 (Sensor Data)。在移动设备和物联网设备上,加速度计、陀螺仪、GPS、光线传感器等可以提供丰富的环境和用户状态信息,为系统决策提供依据。

通过融合这些多维度的数据,系统可以为每个用户构建一个向量化表征(User Embedding)。这个高维向量就是用户的数字化画像,它能够被算法直接用于个性化推荐、界面自适应调整等任务。

2.3 将界面视为“自适应系统”

传统软件设计通常是一次性的。产品发布后,界面和功能在很长一段时间内是固定的。但在 AI 驱动的交互中,界面本身应该被视为一个持续学习和演进的生命体。

-

持续监测与在线学习。系统需要建立一套闭环机制,持续监测用户行为的变化,并利用在线学习(Online Learning)算法实时更新用户画像和交互模型。用户的每一次点击、每一次跳过,都是对系统假设的一次验证或修正。

-

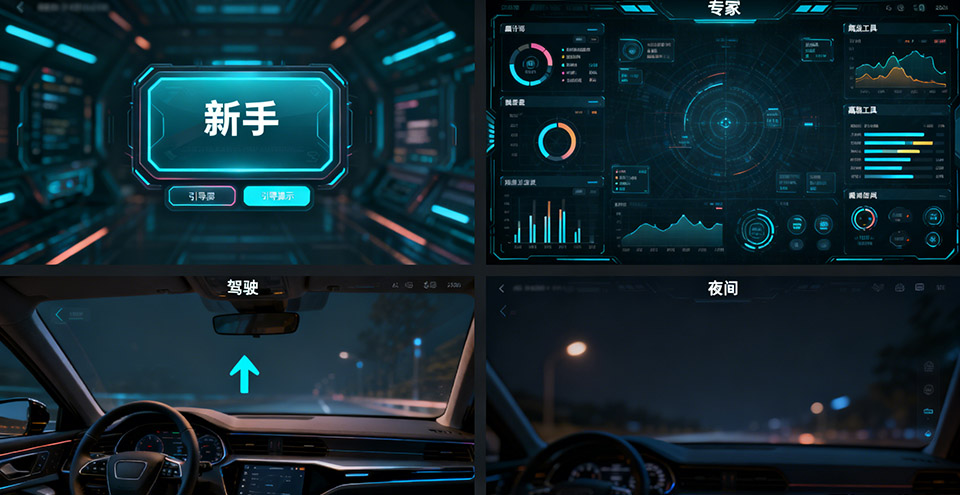

界面元素的动态编排。基于对用户需求的理解,界面可以动态调整其布局和元素。例如,对于一个新手用户,系统可以展示更多的引导和帮助信息;对于一个高频使用的专家用户,则可以隐藏不常用的功能,将核心操作前置,甚至提供自定义快捷方式。

-

A/B 测试与强化学习。为了找到最优的交互策略,可以引入强化学习(Reinforcement Learning)。系统将不同的界面布局或推荐策略视为“动作(Action)”,将用户的参与度(如点击率、转化率)视为“奖励(Reward)”。通过不断的试验和学习,算法可以自动发现最能提升用户体验的设计方案。

这种将界面视为自适应系统的理念,彻底改变了设计师的角色。设计师不再是静态蓝图的绘制者,而是交互策略和学习规则的定义者。设计的对象从“一个界面”变成了“一套能够生成无数个个性化界面的系统”。

三、⚙️ AI 技术与交互设计的深度融合:构建自适应系统

要实现“被理解”的交互体验,单靠精妙的设计构思是远远不够的。它必须建立在坚实的技术底座之上。AI 技术与交互设计的融合,不是简单的技术赋能,而是一种深度的、结构性的重塑。这种融合体现在对话、视觉、乃至整个界面框架的方方面面。

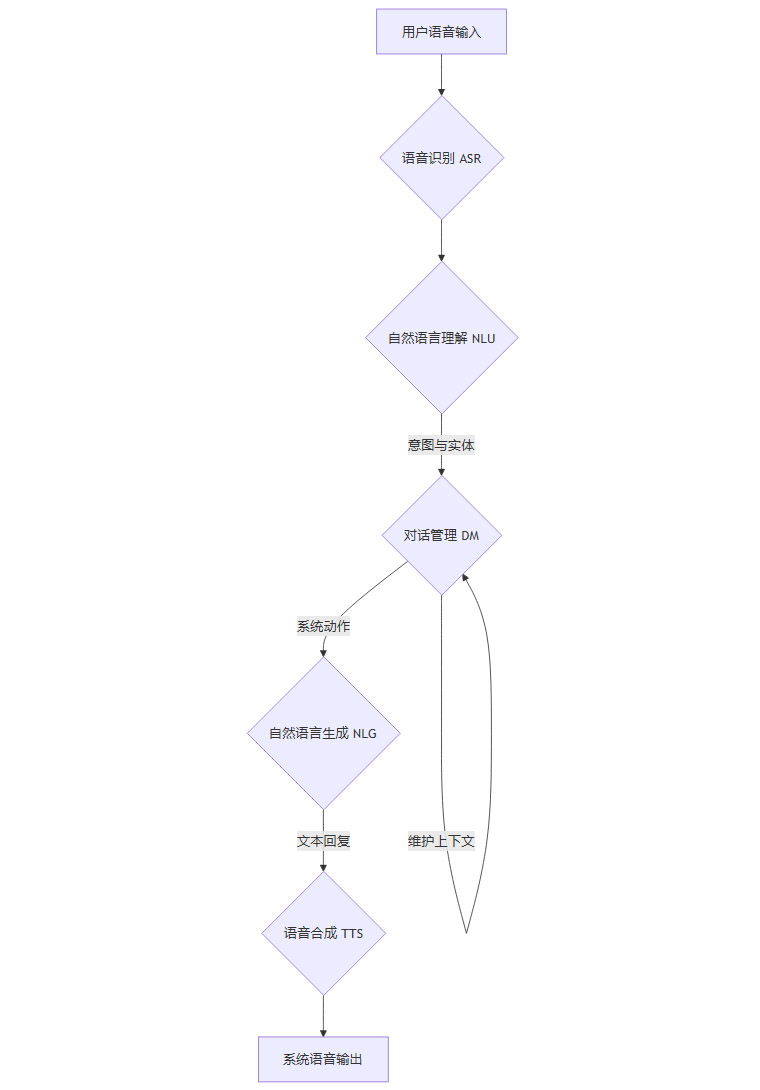

3.1 语音交互:从命令执行到流畅对话

语音交互是自然交互最前沿的阵地。构建一个流畅的对话系统,需要一个复杂的技术栈协同工作。

3.1.1 意图识别 (Intent Recognition)

这是对话系统的入口。它依赖于自然语言理解(NLU)模型,如 BERT、GPT 等。其核心任务是从用户的自然语言输入中,解析出结构化的意图和实体。

-

技术挑战。处理口语化表达、语病、口音、背景噪音等。

-

设计融合。设计师需要定义清晰的意图边界和实体类型,并为模型提供高质量的标注数据。同时,需要设计优雅的澄清与纠错机制,当模型置信度低时,能够引导用户提供更明确的信息。

3.1.2 对话管理 (Dialogue Management)

对话管理器(DM)是对话系统的大脑,负责跟踪对话状态、维护上下文、并决定系统的下一步行动。

-

技术实现。传统上使用有限状态机(FSM),但扩展性差。现代系统更多采用基于策略的模型,如强化学习,来动态学习最优的对话策略。

-

设计融合。设计师需要规划核心的对话流程(Dialogue Flow),定义关键的状态节点和转移条件。例如,在一个订票场景中,需要明确“查询-选择-确认-支付”等核心状态,以及在每个状态下系统可以执行的动作和需要收集的信息。

3.1.3 语音合成 (Speech Synthesis / TTS)

语音合成的自然度,直接决定了交互的情感体验。

-

技术演进。从早期的拼接式合成(Concatenative TTS)到参数式合成(Parametric TTS),再到如今基于深度学习的端到端合成,如 Google 的 WaveNet 和 Tacotron。WaveNet 直接在原始音频波形上建模,能够生成高度逼真、富有韵律和情感的人声。

-

设计融合。设计师可以定义不同的语音字体(Voice Fonts),以适应不同的品牌形象和用户群体。例如,一个儿童教育产品可能需要活泼可爱的童声,而一个金融应用则需要沉稳专业的声音。此外,还可以通过 SSML(Speech Synthesis Markup Language)标签,精细控制语音的音量、语速、停顿和重音,使其更具表现力。

下面是一个简化的语音交互技术流程图。

3.2 视觉与界面:算法驱动的个性化呈现

AI 对视觉界面的影响,同样是革命性的。它让界面从千人一面,走向千人千面,甚至一人千面。

3.2.1 算法驱动的推荐布局

内容平台是这一领域的先行者。它们的核心竞争力就在于如何通过算法,将最合适的内容以最高效的方式呈现给用户。

-

技术核心。协同过滤、矩阵分解、深度神经网络(如 Wide & Deep 模型)等推荐算法。这些算法综合用户的历史行为、内容属性、以及其他用户的偏好,预测用户对未知内容的兴趣度。

-

设计融合。设计师的工作不再是设计一个固定的首页,而是设计一个推荐容器和内容卡片的模板库。算法负责决定在哪个容器里,为哪个用户,填充什么样的内容卡片。设计师需要确保这些动态组合的界面在视觉上依然是和谐、一致且易于理解的。

3.2.2 情绪化的界面反馈

界面可以成为用户情绪的镜子,通过视觉元素与用户产生共鸣。

-

技术实现。通过分析用户的行为(如打字速度、鼠标移动轨迹)或内容消费(如听的音乐、看的视频),结合情境信息,系统可以对用户当前的情绪状态进行建模。

-

设计融合。设计师可以建立一套情绪-视觉映射规则。例如,当系统判断用户处于放松状态时,界面的主色调可以变为柔和的蓝色或绿色,动效变得平缓;当用户在进行高强度的游戏或运动时,界面可以采用更具活力的色彩和更快的动效节奏。

3.3 自适应 UI:动态调整的界面框架

自适应 UI 是 AI 与界面设计融合的终极形态。它意味着界面的结构、信息密度和功能入口,都可以根据用户和场景动态变化。

-

面向不同技能水平的用户。系统可以根据用户的使用频率和熟练度,自动调整界面的复杂度。对新用户,默认展示简化版界面和引导提示;对专家用户,则可以开放更多高级功能和自定义选项。

-

面向不同任务场景。在信息消费场景下,界面应突出内容本身,弱化操作控件。在内容创作或复杂任务场景下,则应提供丰富的工具栏和高效的操作路径。

-

信息展示的优先级排序。在信息过载的时代,AI 可以帮助用户进行信息过滤和排序。例如,一个智能邮件客户端可以自动识别出重要的邮件并置顶,将推广邮件折叠。一个智能仪表盘可以根据当前的业务重点,高亮显示最关键的数据指标。

实现自适应 UI 需要一个灵活的前端架构,能够支持组件的动态加载、卸载和重新布局。同时,后端需要强大的 AI 引擎,实时地为前端提供个性化的界面配置决策。这是一个对技术和设计都提出极高挑战,但同样也极具价值的方向。

四、🌐 多模态交互成为基础能力:超越单一感官的协同

人类与物理世界的交互天然就是多模态的。我们同时运用视觉、听觉、触觉和语言来感知和行动。为了让数字世界的交互更接近这种自然体验,**多模态交互(Multimodal Interaction)**正从一个前沿探索领域,迅速成为 AI 驱动交互的基础设施。它旨在打破不同输入输出通道之间的壁垒,实现无缝的协同与切换。

4.1 多模态融合的核心理念

多模态交互的核心思想不是简单地将多种交互方式堆砌在一起,而是让它们能够互补与增强。用户应该可以根据自己的偏好和当前情境,自由地组合使用不同的模态。

-

模态的互补性。不同的模态有其各自的优势。语音擅长快速输入长文本或执行明确的命令,但对于空间选择和精细操作则显得笨拙。触控和手势则正好相反。多模态系统允许用户扬长避短。

-

交互的冗余性。在某些场景下,提供多种方式完成同一个任务可以提升容错性和可用性。例如,在嘈杂的环境中,语音识别可能失效,用户可以无缝切换到触控操作。

-

体验的沉浸感。通过协同运用视觉、听觉和触觉反馈(如震动),可以创造出更丰富、更具沉浸感的交互体验,这在游戏、VR/AR 等领域尤为重要。

4.2 关键应用场景与设计范式

多模态交互正在重塑许多关键场景的体验。

4.2.1 智能协作设备

以微软的 Surface Hub 或 Google Jamboard 为代表的智能白板,是多模态协作的典范。

-

交互组合。用户可以用手指进行拖拽和缩放(触控),用手写笔进行精细的绘图和标注(手写),用语音命令启动会议或搜索资料(语音),同时通过摄像头和麦克风与远程团队进行音视频通话(视觉与听觉)。

-

设计目标。在这种场景下,设计的核心是让技术“隐形”。所有模态的切换都应该是即时和无感的。用户拿起笔就能写,伸出手就能擦,无需在菜单中切换模式。这种流畅性让团队可以将注意力完全集中在协作内容本身,而不是操作工具上。

4.2.2 AR/可穿戴设备

在 AR 眼镜或智能手表这类屏幕空间极其有限或不存在的设备上,多模态交互是唯一的出路。

-

“说一半、看一半、指一半”。想象一个 AR 维修场景。工程师可以通过语音描述问题(“显示引擎 A-3 的压力图”),系统将图表叠加在真实设备上(视觉)。工程师可以用手势指出图表中的异常点(“放大这里”),系统则会显示该点的详细数据。这种语音+视觉+手势的组合,实现了对复杂信息的精准、高效操控。

-

环境感知与动态调整。可穿戴设备通常配备了丰富的传感器。系统可以根据用户的位置、朝向、甚至眼神焦点,来动态调整信息的呈现和交互方式。例如,当用户的目光注视到一个物体时,系统可以主动弹出与该物体相关的信息,并准备好接收关于该物体的语音指令。

4.2.3 智能座舱

汽车驾驶是一个对安全性要求极高的特殊场景,也是多模态交互的绝佳试验场。

-

安全优先。驾驶员的视觉注意力必须主要集中在路面上。因此,语音和方向盘上的物理按键成为主要的输入方式。触控操作则被限制在次要功能或停车状态下使用。

-

信息分层反馈。重要的警报信息(如碰撞预警)会通过**视觉(仪表盘闪烁)+听觉(警报声)+触觉(方向盘震动)**三种模态同时发出,以确保驾驶员能够第一时间接收到。而导航、娱乐等非关键信息,则主要通过语音和中控屏的简洁视觉元素进行反馈。

4.3 技术挑战与实现路径

实现无缝的多模态交互,技术上需要解决两大核心问题。

-

多模态融合 (Multimodal Fusion)。如何将来自不同模态的、异构的、可能带有噪声的数据进行有效整合,以形成对用户意图的统一理解。这通常需要在特征层或决策层进行数据融合。

-

模态选择与切换 (Modality Selection & Switching)。系统需要一个“元决策”模块,能够根据当前情境、任务类型和用户偏好,智能地判断哪种或哪几种模态组合是当前最优的,并支持用户在不同模态间进行平滑切换。

实现这一目标,需要一个能够整合多路传感器数据、管理复杂状态、并动态生成多通道输出的统一交互框架。这无疑对系统架构提出了更高的要求。

五、⚖️ 交互中的透明性与可解释性设计

当 AI 越来越多地参与到关键决策中时,一个无法回避的问题浮出水面:用户如何信任一个他们不理解的系统?AI 模型的复杂性使其决策过程往往像一个**“黑箱”,这会引发用户的疑虑、不安,甚至导致严重的误用。因此,在交互设计中引入透明性(Transparency)和可解释性(Explainability)**,已成为建立用户信任、确保系统安全可控的必要条件。

5.1 为何透明性至关重要

-

建立信任。用户更愿意相信一个能够解释其行为逻辑的系统。

-

支持决策。当 AI 提供建议时(如医疗诊断、金融投资),解释可以帮助人类专家做出更明智的最终决策。

-

发现与纠正错误。如果系统做出了错误的推荐或判断,可解释性可以帮助用户和开发者快速定位问题所在。

-

满足法规要求。在许多领域(如欧盟的 GDPR),算法决策的可解释性已被列为一项法定义务。

5.2 可解释性设计的层次与方法

可解释性设计不是要将复杂的算法模型原封不动地展示给用户,而是要根据用户的知识背景和当前需求,提供恰当层次的、人类可理解的解释。

5.2.1 简明解释:“为什么是这个结果?”

这是最基础也是最常用的一层解释,通常嵌入在核心交互界面中,旨在用一句话或几个关键词快速告知用户决策的主要依据。

-

设计模式。

-

标签式解释。在推荐内容旁直接标注推荐理由,如亚马逊的“因为您购买过《XX》”、Netflix 的“因为您喜欢科幻电影”。

-

特征高亮。在文本或图像中,高亮显示对模型决策贡献最大的部分。例如,一个识别邮件是否为垃圾邮件的模型,可以高亮显示触发规则的关键词或发件人特征。

-

可视化提示。用简单的图表或图标来展示决策依据。例如,一个信用评分模型可以用一个仪表盘来显示影响评分的几个主要因素及其权重。

-

5.2.2 状态呈现:“系统现在在做什么?”

对于需要持续运行的 AI 系统(如自动驾驶、智能家居),向用户清晰地呈现系统当前的状态、感知和意图至关重要。

-

设计案例:特斯拉的自动驾驶界面。

-

优点。通过极简的 3D 可视化,实时展示车辆传感器“看到”的周围环境,包括车道线、其他车辆、行人等。这在很大程度上增强了驾驶员对系统感知能力的信心。

-

争议与不足。界面虽然展示了“看到了什么”,但很少解释“下一步打算做什么”以及“为什么这么做”。例如,当车辆突然减速或变道时,用户往往无法第一时间理解其决策意图,这可能导致紧张和不安。一个更完善的设计应该在执行关键动作前,通过视觉或语音提示其意图(如“前方拥堵,正在减速”)。

-

5.2.3 深度解释:“给我更多详情”

对于专业用户或关键决策场景,系统需要提供一个入口,允许用户深入探索模型的决策细节。

-

设计模式。

-

“What-If”工具。提供一个交互式界面,允许用户修改输入特征,观察模型输出的变化。这可以帮助用户理解不同因素对结果的影响力。

-

局部可解释性模型(LIME/SHAP)。这些技术可以为单次预测生成一个可解释的近似模型,并将其结果可视化。例如,用条形图展示对本次预测贡献最大的正面和负面特征。

-

规则阐释。如果模型内部包含可被人类理解的规则(如决策树),可以直接将其展示给用户。

-

下表总结了不同层次的可解释性设计及其适用场景。

|

层次 |

目标 |

设计方法 |

适用场景 |

|---|---|---|---|

|

简明解释 |

快速建立信任,满足好奇心 |

标签、特征高亮、简单可视化 |

内容推荐、电商、日常应用 |

|

状态呈现 |

增强情境感知,提升安全感 |

实时可视化、意图预告 |

自动驾驶、机器人、智能家居 |

|

深度解释 |

支持专业决策,辅助调试纠错 |

What-If 工具、LIME/SHAP 可视化 |

金融风控、医疗诊断、科学研究 |

透明性设计是一个需要在信息量与认知负荷之间取得精妙平衡的艺术。过多的信息会淹没用户,而过少的信息则无法建立信任。设计的关键是理解用户在特定场景下真正需要知道什么,并以最易于理解的方式呈现出来。

六、🛡️ 伦理与隐私嵌入交互层:构建负责任的 AI

如果说透明性关乎“信任”,那么伦理与隐私则关乎“尊重”。一个让用户“被理解”的系统,前提必须是它首先尊重用户作为人的基本权利。在数据成为核心生产资料的 AI 时代,将伦理与隐私考量前置于设计阶段,并将其显性化地嵌入交互界面,是构建负责任 AI 的不二法门。这绝非一个可选项,而是决定产品生死存亡的基石。

6.1 隐私设计:从被动合规到主动告知

用户的隐私权是不可逾越的红线。设计的目标,是让用户清晰地感知到自己对个人数据拥有完全的知情权和控制权。

6.1.1 清晰告知与显性授权

-

分层级的隐私政策。冗长、充满法律术语的隐私协议形同虚设。更有效的方式是提供一个易于理解的、分层级的隐私摘要。第一层用大白话和图标解释“我们收集什么数据”“为什么收集”“用在哪里”;第二层提供更详细的说明;第三层才是完整的法律文本。

-

即时情境授权(Just-in-Time Consent)。不要在用户首次打开应用时,用一连串的权限请求轰炸他们。而应该在功能首次需要某项权限时(如地图应用需要定位权限),再弹出请求,并清晰说明该权限对当前功能的必要性。

-

易于访问的控制中心。应用内必须提供一个集中、易于查找的隐私控制中心,让用户可以随时查看、修改、甚至撤回之前做出的授权,以及管理自己的数据。

6.1.2 隐私保护技术的界面呈现

一些先进的隐私保护技术,如联邦学习(Federated Learning)、差分隐私(Differential Privacy),其价值也需要通过界面设计传递给用户。

-

可视化告知。例如,当系统使用联邦学习在本地设备上训练模型时,可以通过一个动画或提示语告知用户:“您的数据正在本机进行处理,不会上传至云端”,以此来增强用户的安全感。

6.2 公平性与偏见消减:在界面中提供纠偏通道

AI 模型的偏见(Bias)是一个严重且普遍的问题。由于训练数据本身可能包含现实世界的不公,模型可能会在招聘、信贷、甚至司法等领域,对特定人群做出歧视性的判断。除了在算法层面进行优化,交互设计同样可以为此做出贡献。

-

提供显性的反馈与申诉通道。当用户认为系统的推荐或决策不公平时,界面上必须提供一个清晰、低门槛的反馈入口。例如,在推荐信息流中,提供“不想再看到类似内容”“这条结果不准确”等选项。对于更关键的决策(如贷款被拒),应提供正式的申诉流程入口。

-

用户反馈作为模型再训练的重要信号。这些来自用户的纠偏信号,不应仅仅是客服工单,而应被视为高质量的标注数据,回流到模型迭代的闭环中,持续帮助算法修正其偏见。

6.3 特殊场景下的伦理边界强化

在某些敏感场景下,系统需要扮演一个更负责任、更有同理心的角色,通过特别设计的交互来强化安全与伦理边界。

-

面向未成年人。系统需要有明确的年龄识别与内容分级机制。在界面设计上,应采用更友好的语言、更严格的隐私保护,并为家长提供有效的监控和管理工具。

-

心理健康支持。当对话式 AI 识别到用户可能存在心理健康风险的言论时,其回应必须极其谨慎。它不应扮演治疗师的角色,而应以温和、无评判的语气表达关怀,并主动提供专业的求助资源链接(如心理热线、专业机构)。

-

金融与医疗等高风险领域。在这些领域,AI 的角色应被严格限定为**“辅助决策”**而非“替代决策”。界面必须清晰地标示出 AI 建议的置信度、潜在风险,并强调最终决策需要由人类专家做出。

将伦理与隐私嵌入交互,本质上是在产品中内置一个**“道德罗盘”**。它要求设计者和产品团队不仅思考“我们能做什么”,更要反复拷问“我们应该做什么”。

七、🚀 典型实践案例的拆解与启示

理论的生命力在于实践。通过拆解几个行业内具有代表性的案例,我们可以更具体地理解上述方法论是如何在真实产品中落地,并从中汲取经验与教训。

7.1 对话式 AI:ChatGPT——从工具到伙伴的进化

ChatGPT 的成功,不仅在于其强大的语言模型,更在于其精妙的交互设计,它成功地模拟了一种“参与对话”而非“机械问答”的体验。

-

上下文记忆与追问能力。这是其实现流畅对话的基础。用户可以进行多轮追问、补充条件、甚至修正之前的说法,而 ChatGPT 能够始终保持对话的连贯性。

-

引导式与启发式回答。当面对一个开放性问题时,它不仅提供直接答案,还会补充相关背景、提供不同角度的观点、甚至以反问的方式引导用户进行更深入的思考。

-

语言风格的动态调节。用户可以通过 Prompt(提示词)明确要求 ChatGPT 扮演特定角色或采用特定语气,使其输出更符合用户的沟通习惯和场景需求。这种灵活性极大地增强了交互的“人性化关怀”。

启示:一个优秀的对话式 AI,其目标不应仅仅是信息传递的效率,更在于激发和维系用户的对话意愿。

7.2 智能协作设备:Surface Hub——让技术隐身,让协作显形

Surface Hub 的设计哲学,是极致地降低技术在协作过程中的“存在感”。

-

多模态的无缝融合。拿起笔就能写,用手就能擦,触摸屏幕就能互动。不同交互模态之间的切换完全依赖于用户的自然动作,没有任何软件层面的模式切换,这使得协作过程如行云流水。

-

与核心软件生态的深度整合。与 Microsoft Teams、Office 365 的无缝连接,让本地协作与远程协作的边界被彻底打破。一键启动会议、轻松共享屏幕和文件,所有设计都服务于“让团队聚焦于内容本身”这一核心目标。

启示:在工具类产品中,最好的交互就是让用户感觉不到交互的存在。技术应该成为达成目标的赋能者,而非需要被克服的障碍。

7.3 内容推荐系统:Netflix & Spotify——情境化与情绪化的共鸣

这两家流媒体巨头,是利用 AI 进行大规模个性化推荐的典范。

-

超越内容本身的推荐逻辑。它们的推荐算法不仅考虑用户的历史偏好,还深度融入了情境因素,如一天中的不同时间、一周中的不同日子、甚至是季节变化。

-

情绪化的界面反馈。Spotify 的“年度总结”和各类情绪歌单,通过富有创意的视觉设计和文案,将冷冰冰的数据转化为能与用户产生情感共鸣的故事。Netflix 则会为同一部影片,根据不同用户的偏好,动态展示不同的封面海报,以最大化吸引力。

启示:个性化体验的终点是情感共鸣。AI 不仅要理解用户的兴趣,更要触达用户的情绪。

八、🔭 未来趋势:从“有界面”到“界面隐形”

展望未来,随着 AI、物联网、边缘计算和空间计算等技术的进一步成熟,人机交互的形态将发生更为深刻的变革。我们正从一个围绕“屏幕”和“界面”进行设计的时代,迈向一个计算无处不在、交互融入环境的新纪元。

8.1 多模态与边缘计算驱动的“无摩擦”交互

-

从“找入口”到“自动出现”。未来的智能服务将不再需要用户主动寻找和启动 App。通过边缘计算设备(如智能音箱、可穿戴设备)对环境的持续感知,系统将在最合适的时机、以最恰当的方式主动提供服务。交互将变得像呼吸一样自然,无需思考。

-

环境即界面 (Ambient Computing)。交互将从二维屏幕中解放出来,融入到物理环境中。灯光、声音、温度、甚至气味,都可以成为信息输出的载体。

8.2 AR 与空间计算:信息与现实的融合

-

信息附着于对象。在 AR 眼镜构建的数字图层中,信息将不再被禁锢于矩形的窗口,而是可以直接与现实世界中的物体绑定。用户看向一盆植物,就能看到它的名称和养护技巧;看向一台机器,就能看到其实时运行参数。

-

手势与眼神成为主导。在空间计算中,手势、眼神追踪、语音将成为主要的交互方式,传统的点击和滑动将被更符合三维空间直觉的操作所取代。

8.3 设计重心的转移

在这种趋势下,设计师的角色和工作重心也将发生根本性的变化。

-

从“设计静态界面”到“设计交互机制”。设计的核心产出,将不再是一系列静态的界面稿,而是一套能够让 AI 系统持续学习、自我调整和适应不同情境的交互规则和行为模型。

-

跨学科协作成为常态。设计师需要与算法工程师、数据科学家、硬件工程师、甚至社会学家和伦理学家进行前所未有的紧密协作,共同定义一个复杂智能系统的行为边界。

对设计者与产品团队的新要求

要驾驭这一系列深刻的变革,对从业者提出了全新的、更高的要求。

-

跨学科的知识结构。必须同时理解用户心理、数据逻辑与 AI 的能力边界。既要懂设计,也要懂一点算法,更要懂人性。

-

伦理前置的思维模式。在产品构思的最初阶段,就必须将伦理、隐私、透明性作为核心的设计约束,而非产品上线后用于应对危机的“补丁”。

-

拥抱实验与迭代。AI 驱动的交互没有一劳永逸的“最佳实践”。必须建立起“数据-反馈-迭代”的敏捷闭环,通过持续的 A/B 测试和数据分析,来验证假设,优化体验。

结论

我们正处在一个由 AI 重新定义人机关系的伟大时代。从“可用”到“被理解”,这不仅仅是交互设计目标的升级,更是一场深刻的范式转移。它要求我们以一种全新的、更整体的视角来看待技术、设计与人的关系。

AI 只是手段,技术本身并无温度。真正的挑战在于,我们如何运用这些强大的能力,去构建一个不仅高效、智能,更充满人性关怀、值得信赖的数字世界。衡量一个 AI 交互系统最终成功的标准,将永远是那个最朴素的问题:用户是否在其中感到了安心、高效,以及最重要的——被真正地理解。

好的 AI 交互,既要展现技术的先进性,又必须在需求洞察、情绪关怀与伦理边界上,保持对用户最根本的诚实。这,正是设计的温度所在,也是我们作为技术构建者,所应肩负的时代责任。

📢💻 【省心锐评】

AI 交互设计的核心,是从满足功能到理解意图的跃迁。技术、设计与伦理三位一体,共同构建让用户感到“被理解”的信任体验,这才是人性化科技的终极目标。

更多推荐

已为社区贡献383条内容

已为社区贡献383条内容

所有评论(0)