ReAct范式全解析:从理论内核到LangGraph落地实践

在做智能解决方案系统的这段时间,我踩了不少坑,也学到了一些东西。ReAct范式确实在Agent落地方面解决了很多实际问题,总结下来主要是这个方面:可控性比智能性更重要用户说"只要3页",AI如果生成20页,即使内容再好,用户体验也是失败的。问题的根源在于AI的决策过程不透明,用户无法知道AI为什么生成了20页。ReAct让AI的思考过程变得透明,用户可以看到AI的推理过程,从而控制输出。这比让它变

在近期智能解决方案系统的研发过程中,我面临一个核心瓶颈:如何让人工智能在处理复杂业务任务时,既能保持深度推理能力,又能精准执行外部交互动作?传统AI系统往往陷入"两难困境"——要么困于训练数据的局限仅能进行静态推理,要么受制于固定流程只能机械执行指令,始终缺乏动态决策的智慧。

正是为破解这一难题,ReAct(Reasoning and Acting,推理与行动协同)范式应运而生。它打破了传统AI的能力边界,通过"推理分析-执行动作-观察结果-动态调整"的闭环机制,让AI具备了类人决策的核心特质。本文将从理论原理、框架实现、源码解析、实战案例四个维度,系统拆解ReAct范式,并结合LangGraph的落地实践,为开发者提供可复用的技术方案。

一、ReAct范式原理

1.1 ReAct概念

ReAct范式由Shunyu Yao等人在2022年的论文《ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models》中首次提出。

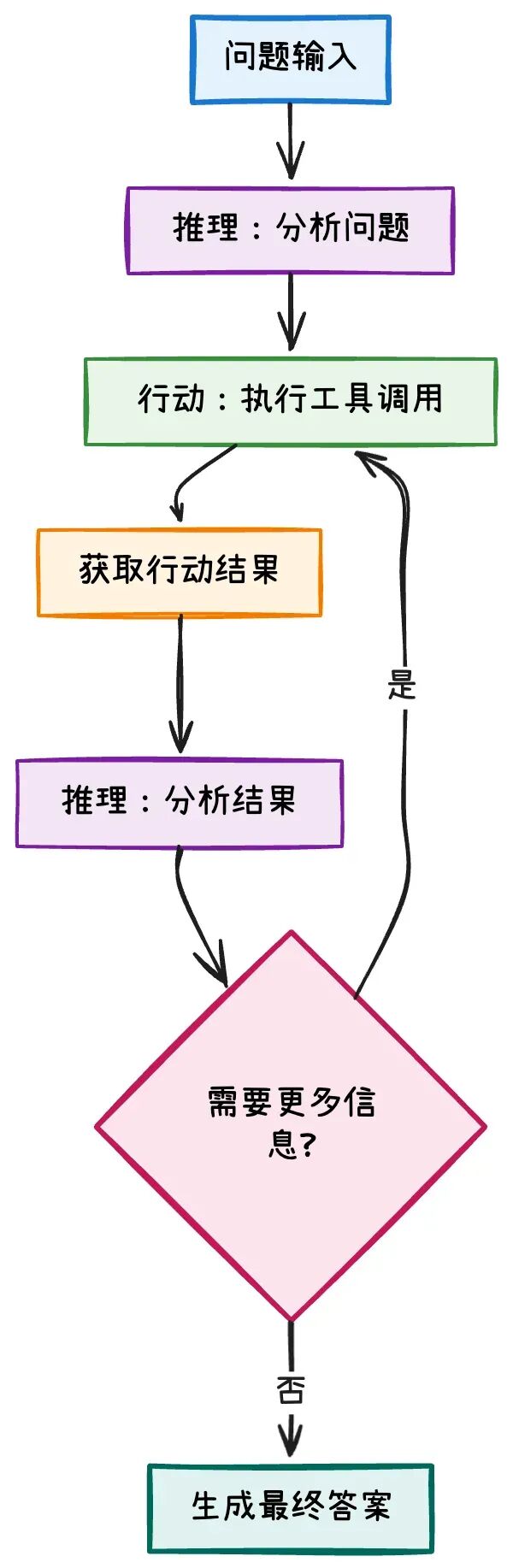

ReAct的核心在于推理和行动的交替进行,而不是传统AI的"纯推理"或"纯行动"模式。

通过一个具体的天气查询例子来说明:

# 传统AI方法:要么纯推理,要么纯行动

def traditional_reasoning_only(question):

"""纯推理方法:仅基于训练数据回答"""

return "基于我的训练数据,今天可能是晴天"

def traditional_action_only(question):

"""纯行动方法:直接调用API,缺乏思考"""

# 模拟直接调用API,没有推理过程

if "天气" in question:

return "晴天,温度25°C" # 硬编码结果,没有推理

return "无法处理"

# ReAct方法:推理和行动交替进行

def react_approach(question):

"""ReAct方法:推理和行动交替进行"""

# 第1步:推理 - 分析问题

reasoning = "用户问的是今天某城市的天气,我需要查询实时天气信息"

# 第2步:行动 - 执行查询

weather_result = weather_api("某城市")

# 第3步:推理 - 分析查询结果

reasoning = "查询结果显示今天某城市是晴天,温度25度,这是实时准确信息"

# 第4步:行动 - 生成最终答案

return"今天某城市是晴天,温度25度,适合外出"

ReAct让AI能够在需要时主动获取信息,而不是仅依赖训练数据,同时保持推理过程的透明性。

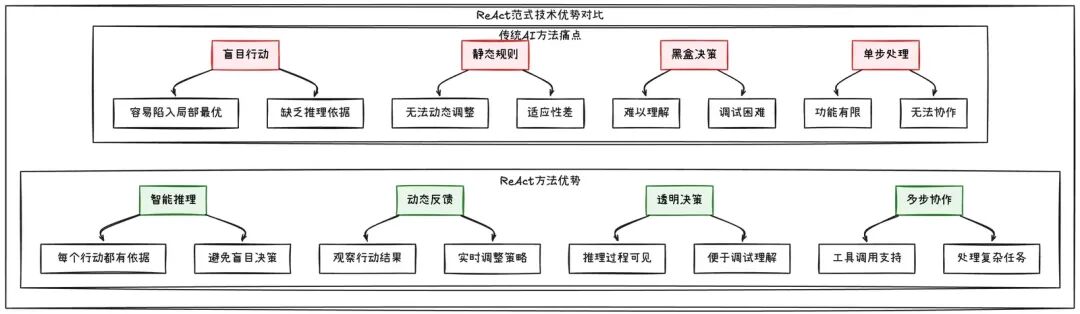

1.2 ReAct范式为什么有效

ReAct范式之所以有效,在于它解决了传统AI方法的几个问题:

解决信息获取问题

传统AI只能依赖训练数据,ReAct让AI能够主动获取最新信息,解决知识时效性问题。

实现推理与行动的结合

不是简单的"先推理后行动",而是推理和行动的交替进行,让AI能够根据中间结果调整策略。

保持推理过程透明

每个行动都有明确的推理依据,推理过程完全可见,便于调试和理解AI的决策逻辑。

支持复杂协作

通过工具调用机制,ReAct可以处理需要多步骤、多工具协作的复杂任务场景。

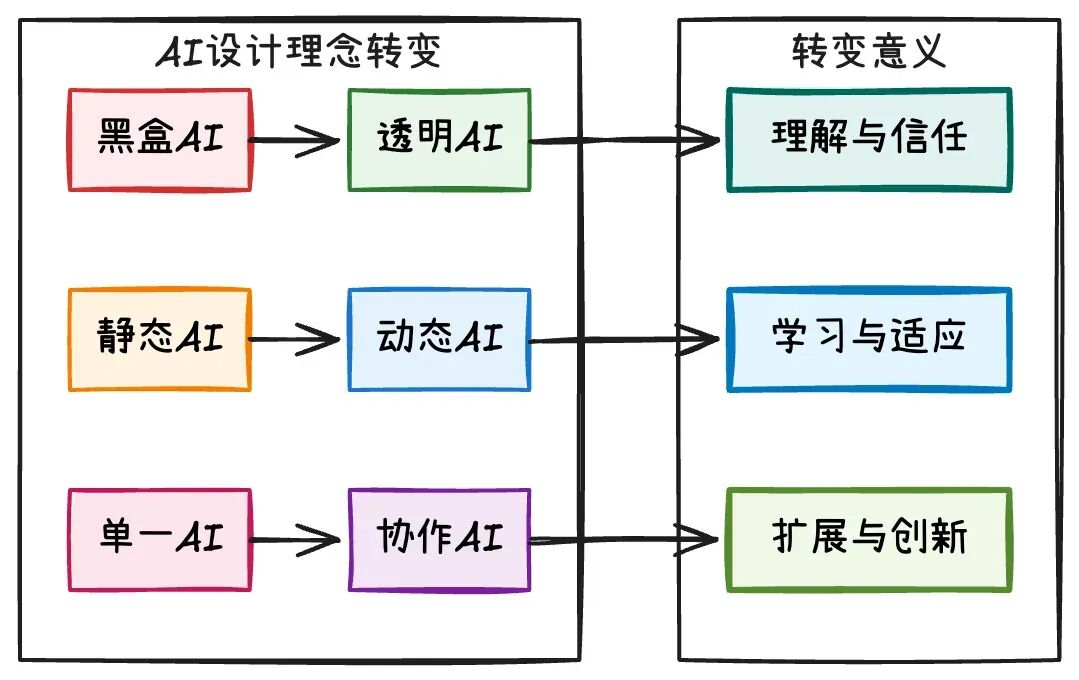

1.3 ReAct的设计理念

ReAct范式不仅仅是一个技术方案,它反映了AI系统设计理念的转变:

从"黑盒AI"到"透明AI"

传统AI的决策过程是黑盒的,用户无法理解AI为什么做出某个决定。ReAct让AI的思考过程变得透明,每个行动都有明确的推理依据,这带来了理解与信任。

从"静态AI"到"动态AI"

传统AI只能基于训练时的静态数据,无法适应新情况。ReAct让AI能够主动获取最新信息,根据实际情况动态调整策略,实现了学习与适应。

从"单一AI"到"协作AI"

传统AI往往是孤立的,无法与其他系统协作。ReAct通过工具调用机制,让AI能够与其他系统协作,实现了扩展与创新。

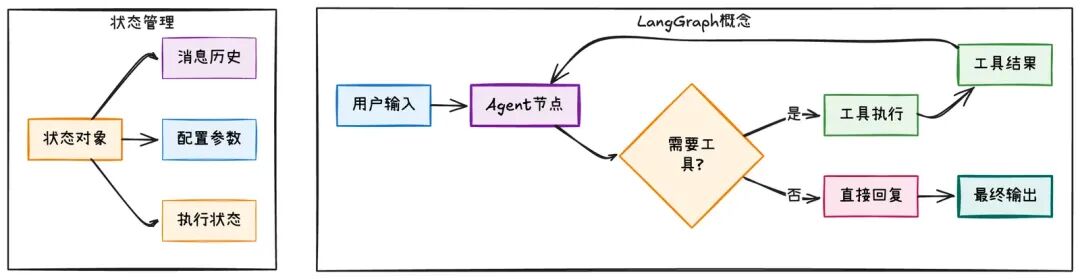

理解了ReAct的原理后,你可能会想:如何在项目中实现这种"推理-行动"的循环?比如,如何让AI在需要时主动调用工具,如何管理整个对话状态,如何控制循环的结束条件?LangGraph就是专门解决这些问题的框架。

二、LangGraph中的ReAct实现机制

2.1 什么是LangGraph?

LangGraph是LangChain团队开发的用于构建AI Agent的框架。它的思想是:将AI Agent的执行过程抽象为一个有向图。

LangGraph的核心特性:

1.图结构:将AI逻辑抽象为节点和边的图;

2.状态驱动:系统围绕状态对象运行;

3.条件路由:根据状态决定下一步执行路径;

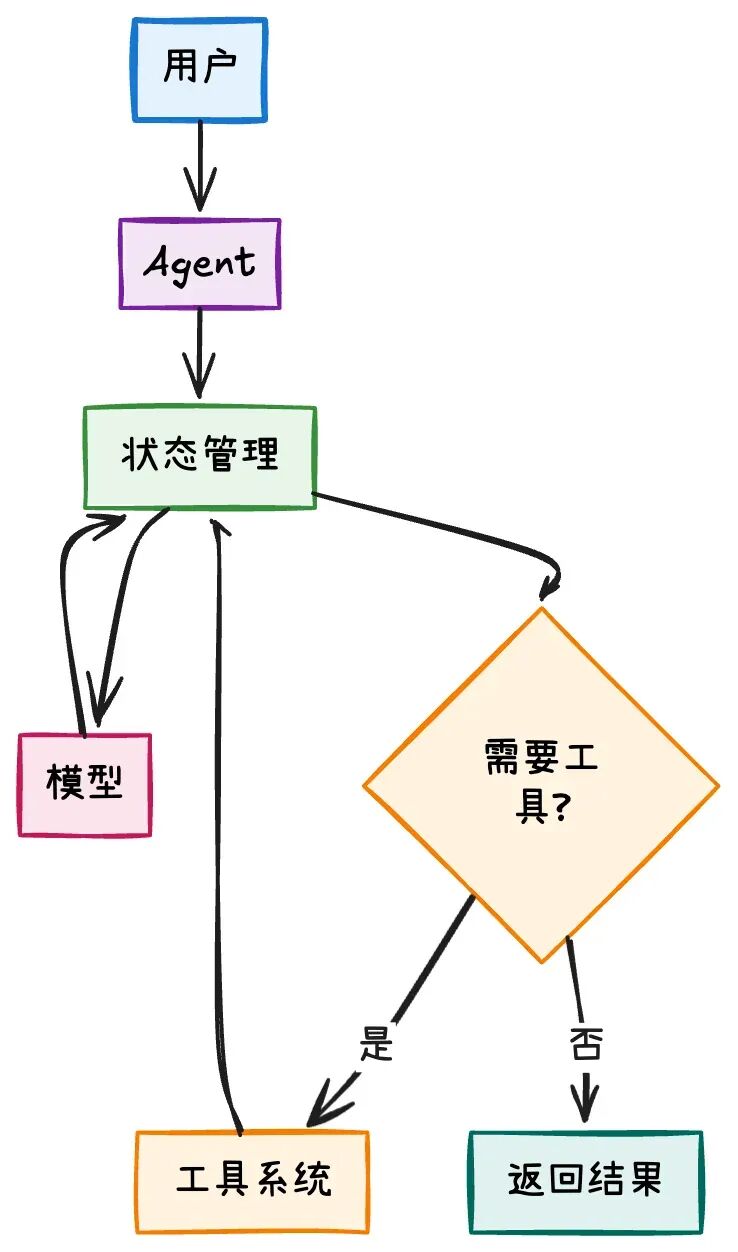

2.2 LangGraph如何实现ReAct?

通过一个完整的例子来理解LangGraph如何实现ReAct范式:

from langgraph.prebuilt import create_react_agent

from langchain_core.tools import tool

from langchain_ollama import ChatOllama

from langchain_core.messages import HumanMessage

# 1. 定义工具

@tool

def search_weather(location: str) -> str:

"""搜索指定地点的天气信息"""

# 模拟天气查询API

weather_data = {

"A城市": "晴天,温度25°C,湿度60%",

"B城市": "多云,温度22°C,湿度70%"

}

return weather_data.get(location, f"{location}的天气信息暂时无法获取")

@tool

def calculate_distance(city1: str, city2: str) -> str:

"""计算两个城市之间的距离"""

# 模拟距离计算API

distances = {

("A城市", "B城市"): "约500公里",

("B城市", "A城市"): "约500公里"

}

return distances.get((city1, city2), f"{city1}到{city2}的距离信息暂时无法获取")

# 2. 创建模型

model = ChatOllama(model="qwen3:8b", temperature=0.1)

# 3. 创建ReAct Agent

agent = create_react_agent(

model=model,

tools=[search_weather, calculate_distance],

prompt="你是一个天气助手,可以帮助用户查询天气和计算距离。",

version="v2"

)

# 4. 使用Agent

result = agent.invoke({

"messages": [HumanMessage(content="A城市和B城市的天气怎么样?距离有多远?")]

})

LangGraph的简洁性体现在:几行代码就创建了一个完整的ReAct Agent,系统自动判断是否需要调用工具,消息历史自动维护,工具调用完全透明。

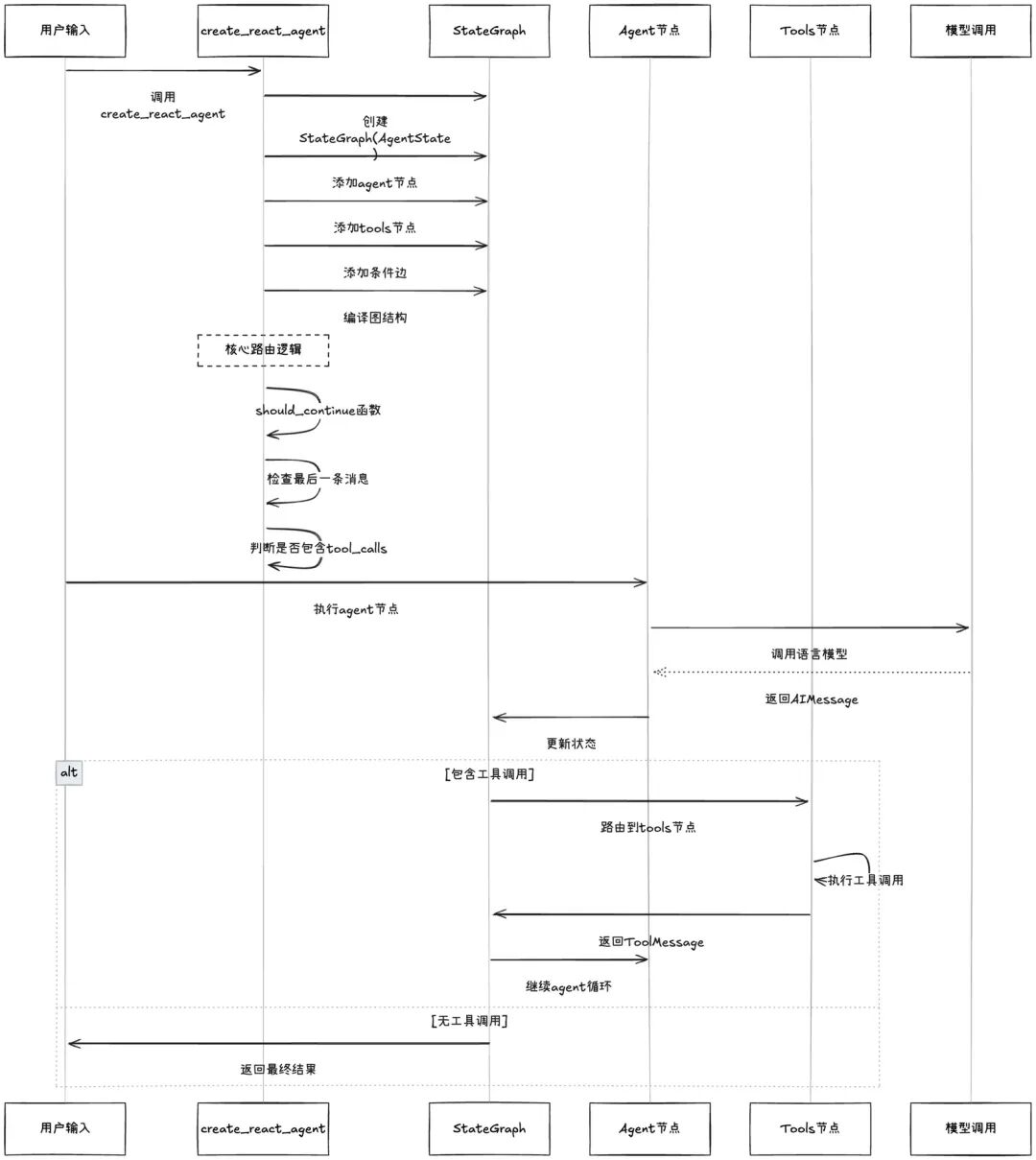

2.3 LangGraph的内部机制

让我们深入看看create_react_agent内部是如何工作的:

核心实现逻辑:

# 文件路径: libs/langgraph/langgraph/prebuilt/agent_executor.py

def create_react_agent(

model: BaseChatModel,

tools: Sequence[BaseTool],

prompt: Optional[BaseMessage] = None,

response_format: Optional[Union[Dict, Type[BaseModel]]] = None,

pre_model_hook: Optional[Callable] = None,

post_model_hook: Optional[Callable] = None,

state_schema: Optional[Type[TypedDict]] = None,

version: Literal["v1", "v2"] = "v2",

) -> CompiledGraph:

"""创建ReAct Agent的核心实现"""

# 1. 定义状态结构

class AgentState(TypedDict):

messages: Annotated[Sequence[BaseMessage], add_messages]

remaining_steps: NotRequired[RemainingSteps]

# 2. 创建图结构

workflow = StateGraph(AgentState)

# 3. 定义节点

def agent_node(state: AgentState):

"""Agent节点:调用模型进行推理"""

model_with_tools = model.bind_tools(tools)

response = model_with_tools.invoke(state["messages"])

return {"messages": [response]}

def tools_node(state: AgentState):

"""工具节点:执行工具调用"""

return tool_node.invoke(state)

# 4. 定义路由逻辑

def should_continue(state: AgentState) -> str:

"""判断是否需要继续执行工具"""

last_message = state["messages"][-1]

if hasattr(last_message, 'tool_calls') and last_message.tool_calls:

return"tools"

return"end"

# 5. 组装图结构

workflow.add_node("agent", agent_node)

workflow.add_node("tools", tools_node)

workflow.add_conditional_edges(

"agent",

should_continue,

{"tools": "tools", "end": END}

)

workflow.add_edge("tools", "agent")

return workflow.compile()

2.4 关键设计思想

- 状态驱动架构

# 文件路径: libs/langgraph/langgraph/prebuilt/agent_executor.py

# 状态是系统的核心

class AgentState(TypedDict):

messages: Annotated[Sequence[BaseMessage], add_messages] # 消息历史

remaining_steps: NotRequired[RemainingSteps] # 剩余步数

状态包含所有必要信息,支持断点续传,便于调试和监控。

- 条件路由机制

# 文件路径: libs/langgraph/langgraph/prebuilt/agent_executor.py

def should_continue(state: AgentState) -> str:

"""智能路由决策"""

last_message = state["messages"][-1]

ifhasattr(last_message, 'tool_calls')and last_message.tool_calls:

return "tools" # 需要工具

return "end" # 直接结束

基于内容而非规则,支持复杂决策逻辑,易于扩展和修改。

- 工具绑定机制

# 文件路径: libs/langgraph/langgraph/prebuilt/agent_executor.py

# 工具绑定到模型

model_with_tools = model.bind_tools(tools)

response = model_with_tools.invoke(messages)

工具调用对AI透明,支持并行工具调用,提供统一的工具接口。

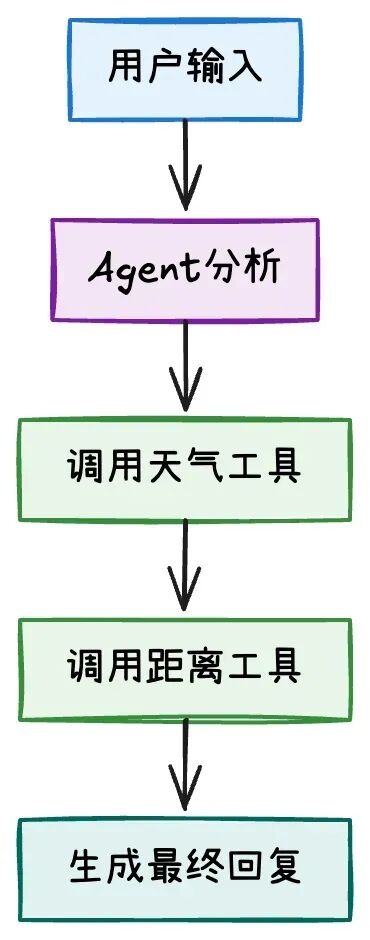

2.5 实际运行示例

让我们看一个完整的运行过程:

# 用户输入

user_input = "A城市和B城市的天气怎么样?距离有多远?"

# 执行过程

result = agent.invoke({

"messages": [{"role": "user", "content": user_input}]

})

# 执行步骤:

# 1. Agent接收用户消息

# 2. 模型分析:需要查询天气和计算距离

# 3. 调用search_weather工具

# 4. 调用calculate_distance工具

# 5. 基于工具结果生成最终回复

执行流程图:

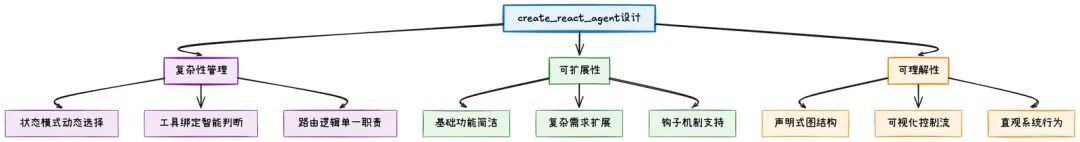

2.6 设计特点总结

LangGraph的设计有几个特点:

简单易用:几行代码创建Agent,自动处理状态管理,路由决策。

灵活:支持自定义工具,可扩展的图结构,钩子机制。

性能优化:并行工具调用,状态增量更新,缓存机制。

易于调试:执行日志,状态可视化,错误追踪。

create_react_agent是LangGraph中的重要函数,它封装了ReAct范式的实现。

三、create_react_agent源码解析

3.1 实现逻辑

# 文件路径: libs/prebuilt/langgraph/prebuilt/chat_agent_executor.py

def create_react_agent(

model: Union[str, LanguageModelLike, Callable],

tools: Union[Sequence[BaseTool], ToolNode],

prompt: Optional[Prompt] = None,

response_format: Optional[StructuredResponseSchema] = None,

state_schema: Optional[StateSchemaType] = None,

version: Literal["v1", "v2"] = "v2",

) -> CompiledStateGraph:

"""

创建ReAct Agent的核心函数

参数说明:

- model: 语言模型实例

- tools: 工具列表或工具节点

- prompt: 自定义提示词

- response_format: 结构化输出格式

- state_schema: 状态模式

- version: 版本选择

"""

关键设计点:

- 状态模式的动态选择

# 文件路径: libs/langgraph/langgraph/prebuilt/agent_executor.py

if state_schema is None:

state_schema = (

AgentStateWithStructuredResponse

if response_format is not None

else AgentState

)

简单场景使用基础状态,复杂场景支持结构化输出,避免了过度设计。

- 工具绑定的智能判断

# 文件路径: libs/langgraph/langgraph/prebuilt/agent_executor.py

if _should_bind_tools(model, tool_classes, num_builtin=len(llm_builtin_tools)):

model = model.bind_tools(tool_classes + llm_builtin_tools)

能自动判断模型是否需要绑定工具,处理不同类型的工具,用户不需要关心技术细节。

- 路由逻辑的单一职责

# 文件路径: libs/langgraph/langgraph/prebuilt/agent_executor.py

def should_continue(state: StateSchema) -> Union[str, list[Send]]:

messages = _get_state_value(state, "messages")

last_message = messages[-1]

ifnot isinstance(last_message, AIMessage) ornot last_message.tool_calls:

return END

else:

return"tools"

只负责路由决策,基于内容而非规则,支持扩展(钩子、结构化输出)。

3.2 设计原理深度分析

- 状态管理的设计思路

# 传统方法:全局状态,难以管理

classTraditionalAgent:

def __init__(self):

self.messages = []

self.tool_results = []

self.current_step = 0

# ... 更多状态变量

# LangGraph方法:状态模式,类型安全

# 文件路径: libs/langgraph/langgraph/prebuilt/agent_executor.py

class AgentState(TypedDict):

messages: Annotated[Sequence[BaseMessage], add_messages]

remaining_steps: NotRequired[RemainingSteps]

LangGraph使用TypedDict确保状态类型安全,使用Annotated提供状态更新策略,让状态管理既安全又灵活。

- 条件路由的智能实现

# 文件路径: libs/langgraph/langgraph/prebuilt/agent_executor.py

def should_continue(state: AgentState) -> str:

messages = state["messages"]

last_message = messages[-1]

# 关键设计:不是检查所有消息,而是只检查最后一条

if isinstance(last_message, AIMessage) and last_message.tool_calls:

return"tools"

return"end"

只检查最后一条消息,避免了遍历整个消息历史,性能更好,逻辑更清晰。

- 工具绑定的统一抽象

# 文件路径: libs/langgraph/langgraph/prebuilt/agent_executor.py

# 核心设计:工具绑定到模型,而不是单独管理

model_with_tools = model.bind_tools(tools)

response = model_with_tools.invoke(state["messages"])

通过工具绑定机制,让AI能够调用工具而不需要了解工具的具体实现细节。

- 复杂性管理

ReAct系统天然复杂,但通过精妙的设计,让复杂性变得可控。

- 可扩展性

基础功能保持简洁,复杂需求通过扩展支持。

- 可理解性

通过声明式的图结构,开发者可以直观地理解系统行为。

了解 LangGraph的设计原理后,让我们通过一个真实的项目案例来看看ReAct在实际应用中的价值。这个案例来自智能解决方案系统,其中PPT生成大纲是其中的一个重点能力。

四、真实项目案例:智能解决方案系统

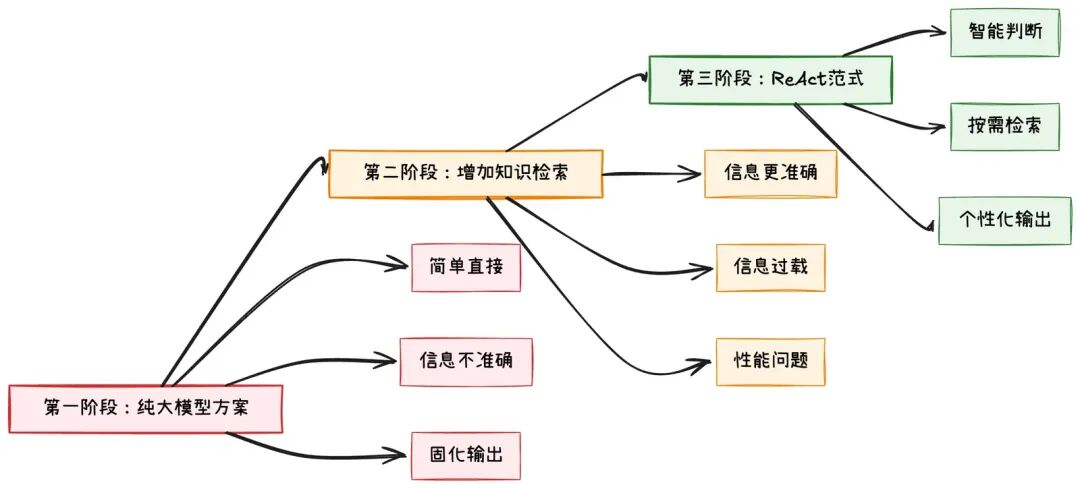

4.1 项目背景:为什么选择ReAct?

在智能解决方案系统中,我选择使用ReAct范式构建智能大纲生成Agent。这个决策背后有一个真实的踩坑故事:

第一阶段:纯大模型方案的问题

# 最初的简单方案

def generate_outline(user_input):

"""纯大模型方案:直接生成PPT大纲"""

prompt = f"""

用户需求:{user_input}

请生成一份完整的PPT大纲,包含:

1. 封面页

2. 目录页

3. 产品介绍

4. 功能特性

5. 应用案例

6. 总结页

"""

return llm.invoke(prompt)

问题暴露:

- 客户信息不准确:大模型不知道具体的客户背景;

- 产品信息过时:内部产品信息无法实时更新;

- 用户需求不明确:用户可能只需要某几页,不需要完整PPT;

第二阶段:增加知识检索的尝试

# 改进方案:增加知识检索

def generate_outline_with_knowledge(user_input):

# 检索客户信息

customer_info = search_customer_knowledge(user_input)

# 检索产品信息

product_info = search_product_knowledge(user_input)

# 检索行业信息

industry_info = search_industry_knowledge(user_input)

prompt = f"""

用户需求:{user_input}

客户信息:{customer_info}

产品信息:{product_info}

行业信息:{industry_info}

请生成一份完整的PPT大纲...

"""

return llm.invoke(prompt)

新问题出现:

- 信息过载:每次都要检索大量信息,即使不需要;

- 固化输出:总是生成"完整"的PPT大纲;

- 用户体验差:用户说"我只要3页介绍产品功能",却生成了20页的完整大纲;

能不能让AI像人类一样,先分析用户真正需要什么,再决定要不要检索信息,检索什么信息,生成什么样的结构?

第三阶段:ReAct范式的解决方案

# ReAct方案:智能判断

def react_outline_generation(user_input):

# 1. 推理:分析用户真正需要什么

reasoning = analyze_user_intent(user_input)

# 2. 行动:根据推理结果决定是否检索

if reasoning.needs_customer_info:

customer_info = search_customer_knowledge(user_input)

if reasoning.needs_product_info:

product_info = search_product_knowledge(user_input)

# 3. 观察:基于检索结果调整策略

# 4. 调整:生成符合用户真实需求的大纲

return generate_adaptive_outline(reasoning, retrieved_info)

关键点:ReAct让AI能够像人一样,在不确定的情况下做出明智的决策。

- 分析用户需求(客户背景、产品需求、行业特点);

- 收集相关信息(行业趋势、竞品分析、产品特性);

- 生成结构化的PPT大纲;

- 确保内容质量和业务价值;

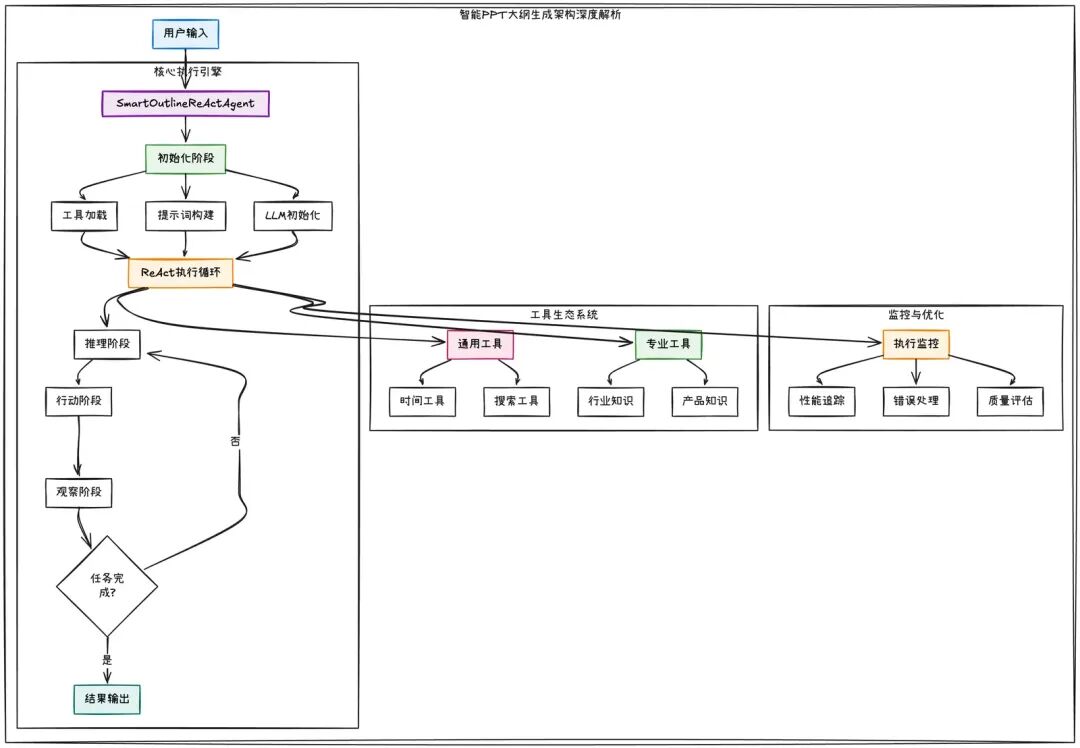

4.2 系统架构深度解析:基于真实需求的架构演进

基于我在PPT生成项目中的真实落地经验,下面是SmartOutlineReActAgent的架构设计演进过程:

架构演进历程:

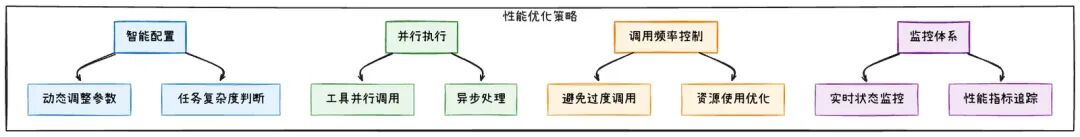

核心设计决策:

1.智能判断层:分析用户意图,决定是否需要检索;

2.按需检索层:根据判断结果,选择性检索信息;

3.自适应生成层:基于检索结果,生成个性化大纲;

架构设计经验:

架构设计采用分层解耦设计,工具、提示词、执行引擎完全解耦,便于独立优化。整个执行过程由状态变化驱动,支持断点续传。通过通用工具 + 专业工具的分层设计,既保证通用性又满足专业性。同时需要从输入到输出的完整监控体系,确保系统稳定性。

classSmartOutlineReActAgent:

"""智能大纲生成ReAct Agent - 核心设计思路"""

def __init__(self):

# 核心组件:工具 + 模型 + Agent

self.tools = self._load_tools() # 分层工具设计

self.llm = self._init_llm() # 模型初始化

self.agent = self._create_react_agent() # ReAct Agent

def _load_tools(self):

"""工具分层设计:通用工具 + 专业工具"""

general_tools = load_general_tools() # 时间、搜索等

internal_tools = load_internal_tools() # 内部知识库

return general_tools + internal_tools

def _create_react_agent(self):

"""构建ReAct Agent - 核心执行引擎"""

return create_react_agent(

model=self.llm,

tools=self.tools,

prompt=self.system_prompt,

version="v2" # 支持并行工具调用

)

def generate_outline(self, user_input: str) -> str:

"""生成PPT大纲 - 核心业务逻辑"""

# 1. 构建输入

messages = [HumanMessage(content=user_input)]

# 2. 执行ReAct循环

result = self.agent.invoke({

"messages": messages,

"recursion_limit": 50,

"max_iterations": 20

})

# 3. 返回结果

return result["messages"][-1].content

核心设计思路:

1.分层架构:工具、模型、Agent各司其职;

2.工具生态:通用工具 + 专业工具的分层设计;

3.执行引擎:ReAct循环 + 智能路由;

4.业务逻辑:输入 → 推理 → 行动 → 输出;

4.3 create_react_agent运行原则浅析

接下来先简单了解一下create_react_agent的内部实现,以便理解其内在的设计思路:

核心实现分析:

def create_react_agent(model, tools, prompt=None, version="v2"):

"""创建ReAct Agent的核心实现"""

# 1. 状态模式定义

class AgentState(TypedDict):

messages: Annotated[Sequence[BaseMessage], add_messages]

remaining_steps: int

# 2. 图结构构建

workflow = StateGraph(AgentState)

# 3. 节点定义

def agent_node(state: AgentState):

"""Agent节点 - 核心推理引擎"""

# 绑定工具到模型

model_with_tools = model.bind_tools(tools)

# 调用模型

response = model_with_tools.invoke(state["messages"])

return {"messages": [response]}

def tools_node(state: AgentState):

"""Tools节点 - 工具执行引擎"""

if version == "v1":

# v1版本:串行执行所有工具

return tool_node.invoke(state)

else:

# v2版本:并行执行工具(使用Send API)

return tool_node.invoke(state)

# 4. 条件路由逻辑

def should_continue(state: AgentState) -> str:

"""智能路由决策"""

messages = state["messages"]

last_message = messages[-1]

# 检查是否包含工具调用

if isinstance(last_message, AIMessage) and last_message.tool_calls:

return"tools"

return"end"

# 5. 图结构组装

workflow.add_node("agent", agent_node)

workflow.add_node("tools", tools_node)

workflow.add_conditional_edges(

"agent",

should_continue,

{"tools": "tools", "end": END}

)

workflow.add_edge("tools", "agent")

# 6. 编译并返回

return workflow.compile()

LangGraph不是简单的工具链,而是一个能够"思考"的智能系统。它通过状态管理让Agent记住整个对话过程,通过条件路由让Agent能够根据当前情况智能选择下一步,通过循环控制让Agent能够反思和优化结果。

让Agent从"执行者"变成了"思考者",能够处理复杂的多轮对话和动态决策场景。

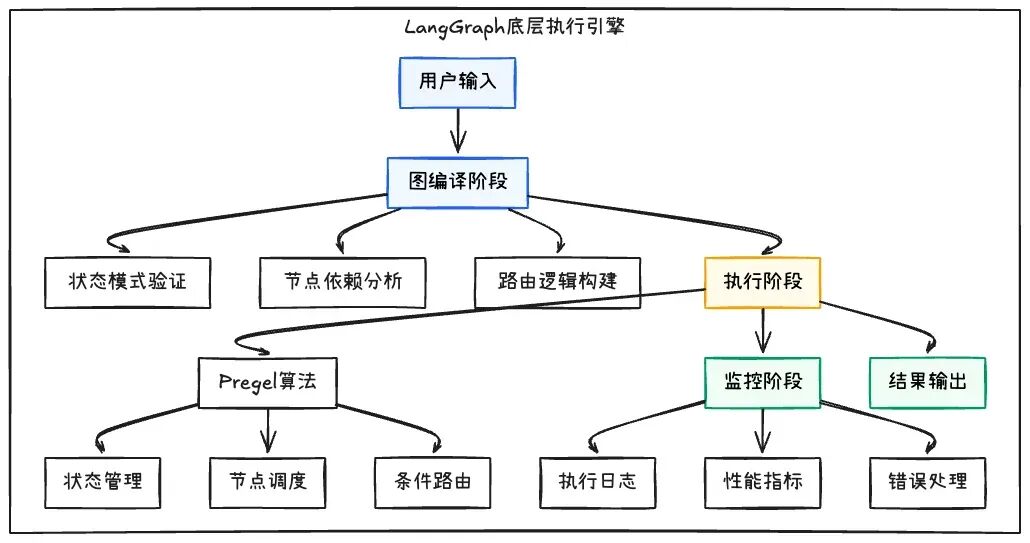

4.4 LangGraph底层执行引擎深度分析

继续深入分析LangGraph的底层执行机制,理解其如何实现高效的ReAct执行:

核心执行机制分析:

# LangGraph底层执行引擎核心代码分析

classPregel:

"""LangGraph的核心执行引擎 - 基于Pregel算法"""

def __init__(self, nodes: Dict[str, Any], edges: List[Edge]):

self.nodes = nodes

self.edges = edges

self.state_schema = self._build_state_schema()

def invoke(self, inputs: Dict[str, Any]) -> Dict[str, Any]:

"""执行图的核心方法"""

# 1. 状态初始化

state = self._initialize_state(inputs)

# 2. 执行循环

whilenot self._is_complete(state):

# 3. 节点调度

next_nodes = self._get_next_nodes(state)

# 4. 并行执行节点

updates = self._execute_nodes_parallel(next_nodes, state)

# 5. 状态更新

state = self._update_state(state, updates)

# 6. 检查终止条件

if self._should_terminate(state):

break

return state

def _execute_nodes_parallel(self, nodes: List[str], state: Dict) -> Dict:

"""并行执行多个节点 - 性能优化的关键"""

import asyncio

async def execute_node(node_name: str):

node_func = self.nodes[node_name]

return await node_func(state)

# 并行执行所有节点

tasks = [execute_node(node) for node in nodes]

results = asyncio.gather(*tasks)

return self._merge_results(results)

def _get_next_nodes(self, state: Dict) -> List[str]:

"""智能节点调度 - 基于条件路由"""

next_nodes = []

for edge in self.edges:

if edge.condition(state):

next_nodes.append(edge.target)

return next_nodes

执行引擎的关键特性:

1.图计算优化:基于图计算算法,支持大规模并行计算;

2.状态管理高效:增量状态更新,避免全量状态复制;

3.节点调度智能:基于条件路由的智能节点调度;

4.并行执行支持:支持多个节点的并行执行,提升性能;

5.错误恢复机制:完整的错误处理和恢复机制;

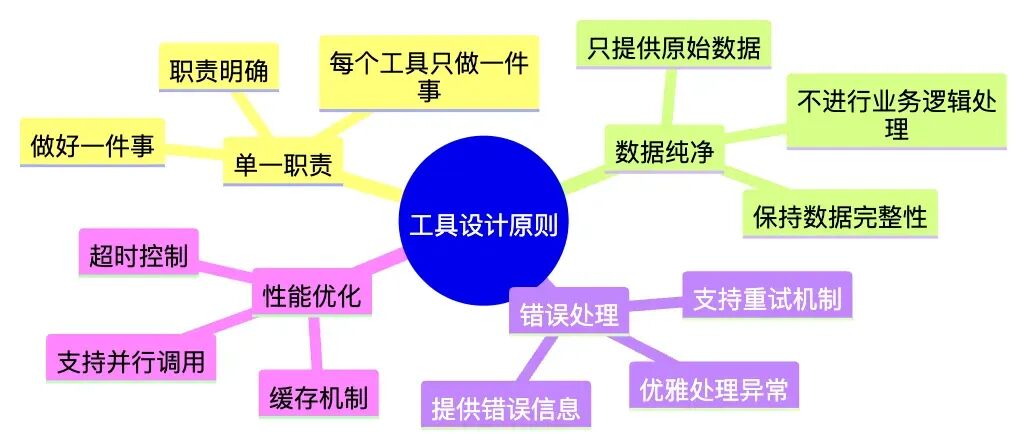

4.5 工具设计原则

基于实际项目经验,我总结出以下工具设计的核心原则:

实战案例:基于真实需求的工具设计

基于智能解决方案系统的真实需求,设计以下工具:

# 工具1:内部知识库搜索 - 解决信息获取问题

def search_internal_knowledge(query: str, knowledge_type: str = "all") -> str:

"""按需检索,避免信息过载"""

# 根据知识类型选择性搜索

if knowledge_type == "customer":

results = customer_knowledge_base.search(query, limit=3)

elif knowledge_type == "product":

results = product_knowledge_base.search(query, limit=3)

else:

results = knowledge_base.search(query, limit=5)

# 返回原始数据,让AI自己判断如何使用

return format_search_results(results)

# 工具2:用户意图分析 - 解决"固化输出"问题

def analyze_user_intent(user_input: str) -> str:

"""让AI理解用户的真实需求"""

intent = {

"needs_customer_info": "客户" in user_input,

"needs_product_info": "产品" in user_input,

"output_scope": "partial"if"只要" in user_input else"full",

"page_count": extract_page_count(user_input)

}

return json.dumps(intent)

工具设计经验:

工具设计需要考虑职责边界、数据流纯净性、错误处理、性能优化和可观测性。每个工具都有明确的输入输出和职责范围,只负责数据获取和格式化,不进行业务逻辑处理。同时需要完善的异常处理、频率控制、并行调用等性能优化,以及完整的日志记录和监控指标。

# 工具设计核心原则

"""

1. 工具只负责获取信息,不负责分析

2. 工具只提供数据,不提供结论

3. 工具支持LLM推理,不替代LLM推理

4. 保持工具简单、纯净、单一职责

"""

@tool

def web_search(query: str) -> str:

"""获取互联网最新信息"""

return search_engine.search(query)

@tool

def search_internal_knowledge(query: str) -> str:

"""获取内部文档和知识"""

return knowledge_base.search(query)

工具设计原则:

工具设计要遵循单一职责原则,每个工具只做一件事,做好一件事。工具只提供原始数据,不进行业务逻辑处理,同时需要优雅地处理各种异常情况,支持并行调用和缓存机制。

4.6 提示词工程设计

在实际项目中,我发现提示词工程是ReAct系统成功的关键因素。经过大量踩坑和调试,我总结出了一套提示词工程方法论:

4.6.1 核心工作原则设计

问题:传统的提示词往往过于僵化,无法适应复杂的业务场景;

解决方案:设计启发式指导框架,让Agent能够自主思考和决策;

## 核心工作原则

### 思考引导

- **智能分析**:分析用户输入的信息丰富度和需求复杂度

- **深度推理**:基于收集的信息进行多维度推理和关联分析

- **自主决策**:根据分析结果,自主选择执行策略和工具调用方式

- **价值导向**:每页内容都要体现客户价值和业务成果

### 深度思考框架

**多维度分析策略**:

- **客户维度**:规模、发展阶段、业务模式、技术成熟度

- **产品维度**:核心能力、技术优势、应用场景、实施复杂度

- **行业维度**:发展趋势、竞争格局、转型路径、成功要素

- **竞争维度**:竞品分析、差异化优势、价值主张、市场定位

4.6.2 提示词工程经验

从规则到框架的转变

传统提示词:"如果遇到X情况,执行Y操作"

优化后提示词:"分析当前情况,基于以下框架自主决策..."

从静态到动态的转变

传统提示词:"按照以下步骤执行"优化后提示词:"根据实际情况,灵活调整执行策略"

从检查清单到质量框架的转变

传统提示词:"确保包含以下要素:A、B、C"

优化后提示词:"评估内容质量,确保达到以下标准..."

4.6.3 实践中的关键经验

经验1:提示词不是指令,而是思考引导

# 错误的提示词设计

prompt = """

如果用户询问天气,调用天气API

如果用户询问时间,调用时间API

如果用户询问新闻,调用新闻API

"""

# 正确的提示词设计

prompt = """

分析用户需求,判断需要什么信息,然后选择合适的工具。

考虑以下因素:

1. 用户意图的明确程度

2. 所需信息的类型和来源

3. 当前上下文的相关性

4. 用户可能的后续需求

"""

经验2:建立质量评估框架,而不是检查清单

# 错误的质量检查

quality_check = [

"是否包含所有必要信息?",

"是否格式正确?",

"是否长度合适?"

]

# 正确的质量框架

quality_framework = """

评估内容质量:

1. 信息完整性:是否回答了用户的核心问题?

2. 逻辑一致性:内容是否逻辑清晰、前后一致?

3. 价值相关性:是否对用户有实际价值?

4. 可操作性:用户是否能够基于此内容采取行动?

"""

经验3:场景适配比通用模板更重要

# 通用模板的问题

generic_prompt = "请分析以下内容并提供建议"

# 场景适配的优势

business_analysis_prompt = """

作为业务分析师,请分析以下内容:

1. 识别关键业务指标和趋势

2. 分析潜在风险和机会

3. 提供具体的改进建议

4. 考虑实施可行性和成本效益

"""

4.6.4 提示词优化的关键原则

启发式指导而非僵化规则

# 不好的提示词

prompt = """

你必须按照以下步骤:

1. 先分析问题

2. 再调用工具

3. 最后给出答案

"""

# 好的提示词

prompt = """

你是一个智能助手,能够帮助用户解决各种问题。

当遇到需要外部信息的问题时,你可以主动调用相关工具。

请根据问题的具体情况,灵活地选择最合适的解决方案。

"""

灵活策略而非固定流程

# 不好的设计

def fixed_workflow(question):

if "天气" in question:

returncall_weather_api()

elif "订单" in question:

returncall_order_api()

else:

return "我无法处理"

# 好的设计

def flexible_workflow(question):

# 让AI自己决定需要什么工具

return agent.invoke({"messages": [{"role": "user", "content": question}]})

质量框架而非检查清单

# 不好的设计

def check_quality(response):

checks = [

"是否包含关键词",

"是否超过100字",

"是否包含标点符号"

]

return all(checks)

# 好的设计

def assess_quality(response, context):

# 基于上下文和用户需求评估质量

return quality_score

4.7 常见问题与解决方案

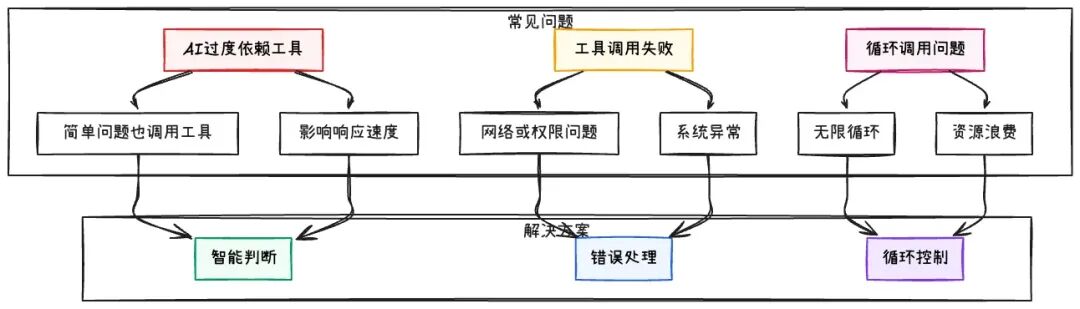

AI过度依赖工具

# 解决方案:在提示词中强调判断能力

prompt = """

你是一个智能助手。当用户问题简单明确时,可以直接回答;

当需要外部信息时,才调用相关工具。

请根据问题的复杂度和信息需求,合理选择处理方式。

"""

工具调用失败处理

# 解决方案:优雅的错误处理

def robust_tool_call(tool_name, tool_input):

try:

result = tool_name.invoke(tool_input)

return result

except Exception as e:

return f"工具调用失败:{str(e)},让我尝试其他方法"

循环调用问题

# 解决方案:设置最大迭代次数

classReActAgent:

def __init__(self, max_iterations=5):

self.max_iterations = max_iterations

self.current_iteration = 0

def should_continue(self, state):

self.current_iteration += 1

if self.current_iteration >= self.max_iterations:

return"end"

# 其他逻辑...

4.8 性能优化实践

在智能解决方案系统中,我遇到了几个关键的性能问题,这些问题直接影响了用户体验:

信息过载导致的性能问题

# 问题:每次都要检索大量信息,即使不需要

def generate_outline_with_knowledge(user_input):

# 问题:无论用户需要什么,都检索所有信息

customer_info = search_customer_knowledge(user_input) # 耗时2-3秒

product_info = search_product_knowledge(user_input) # 耗时2-3秒

industry_info = search_industry_knowledge(user_input) # 耗时2-3秒

# 总耗时:6-9秒,用户体验很差

return generate_outline(customer_info, product_info, industry_info)

# 解决方案:ReAct智能判断

def react_outline_generation(user_input):

# 1. 先分析用户意图

intent = analyze_user_intent(user_input)

# 2. 按需检索

retrieved_info = {}

if intent.needs_customer_info:

retrieved_info["customer"] = search_customer_knowledge(user_input)

if intent.needs_product_info:

retrieved_info["product"] = search_product_knowledge(user_input)

if intent.needs_industry_info:

retrieved_info["industry"] = search_industry_knowledge(user_input)

# 3. 基于检索结果生成大纲

return generate_adaptive_outline(intent, retrieved_info)

固化输出导致的用户体验问题

# 问题:总是生成"完整"的PPT大纲

用户说:"我只要3页介绍产品功能"

系统回答:生成20页的完整PPT大纲 # 用户体验差

# 解决方案:智能判断输出范围

def generate_adaptive_outline(intent, retrieved_info):

if intent.output_scope == "partial":

# 只生成用户需要的部分

return generate_partial_outline(intent.focus_areas, retrieved_info)

elif intent.output_scope == "full":

# 生成完整大纲

return generate_full_outline(retrieved_info)

else:

# 根据页数要求生成

return generate_specific_outline(intent.page_count, retrieved_info)

工具调用频率过高

# 问题:AI过度依赖工具,即使问题很简单

用户问:"什么是PPT?"

AI回答:我需要搜索一下PPT的定义... # 不必要的工具调用

# 解决方案:智能判断是否需要工具

def should_use_tools(user_input, intent):

# 简单问题直接回答

if intent.complexity == "simple":

return False

# 需要外部信息才调用工具

if intent.needs_external_info:

return True

return False

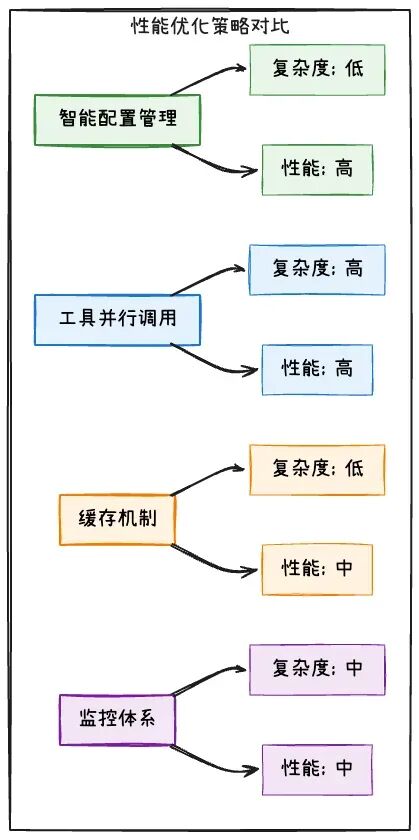

- 智能配置管理

def get_adaptive_config(task_complexity: str) -> Dict[str, Any]:

configs = {

"simple": {

"recursion_limit": 20,

"max_iterations": 10,

"timeout": 30

},

"complex": {

"recursion_limit": 50,

"max_iterations": 25,

"timeout": 120

}

}

return configs.get(task_complexity, configs["simple"])

- 工具并行调用

# 支持并行工具调用

def parallel_tool_calls(tools: List[BaseTool], inputs: List[Dict]) -> List[str]:

import asyncio

async def call_tool(tool, input_data):

return await tool.ainvoke(input_data)

tasks = [call_tool(tool, input_data) for tool, input_data in zip(tools, inputs)]

return asyncio.run(asyncio.gather(*tasks))

- 调用频率控制

import time

from collections import defaultdict

classRateLimiter:

def __init__(self, max_calls_per_minute=60):

self.max_calls = max_calls_per_minute

self.calls = defaultdict(list)

def can_call(self, tool_name: str) -> bool:

now = time.time()

# 清理1分钟前的调用记录

self.calls[tool_name] = [t for t in self.calls[tool_name] if now - t < 60]

return len(self.calls[tool_name]) < self.max_calls

def record_call(self, tool_name: str):

self.calls[tool_name].append(time.time())

# 创建全局频率限制器实例

rate_limiter = RateLimiter()

4.9 错误处理与监控

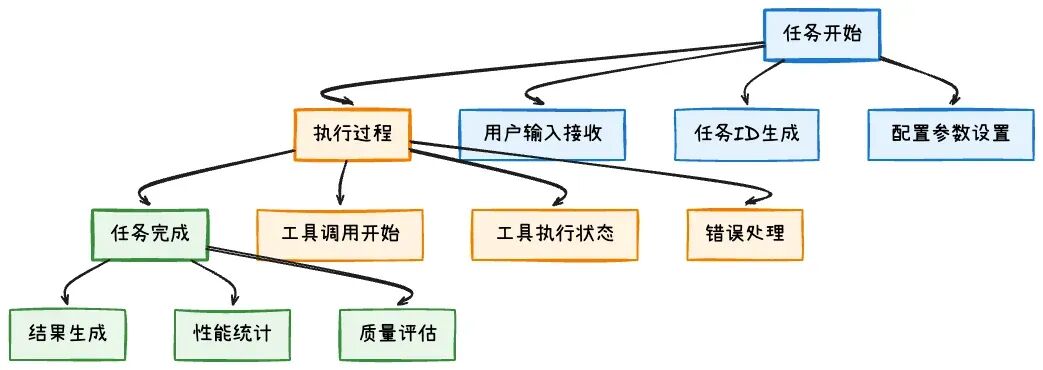

def _handle_state_update(self, data: Any, step_count: int, outline_id: str, source: str = "", message_context: Dict[str, Any] = None):

# 处理工具调用开始

ifisinstance(last_message, AIMessage)and last_message.tool_calls:

for tool_call in last_message.tool_calls:

send_outline_tool_call_start(

outline_id=outline_id,

tool_name=tool_name,

tool_args=tool_args,

step_count=step_count

)

# 处理工具调用完成

elif isinstance(last_message, ToolMessage):

if is_error:

send_outline_tool_call_error(...)

else:

send_outline_tool_call_complete(...)

监控体系设计:

1.全链路监控:从任务开始到完成的完整监控;

2.实时日志:详细的执行日志和状态更新;

3.错误追踪:完整的错误信息和堆栈跟踪;

4.性能指标:执行时间、工具调用次数、成功率等;

通过智能PPT生成系统的实践,我们积累了大量的优化经验,掌握了这些经验后,接下来我们回到基础,通过手写实现来深入理解ReAct的机制。

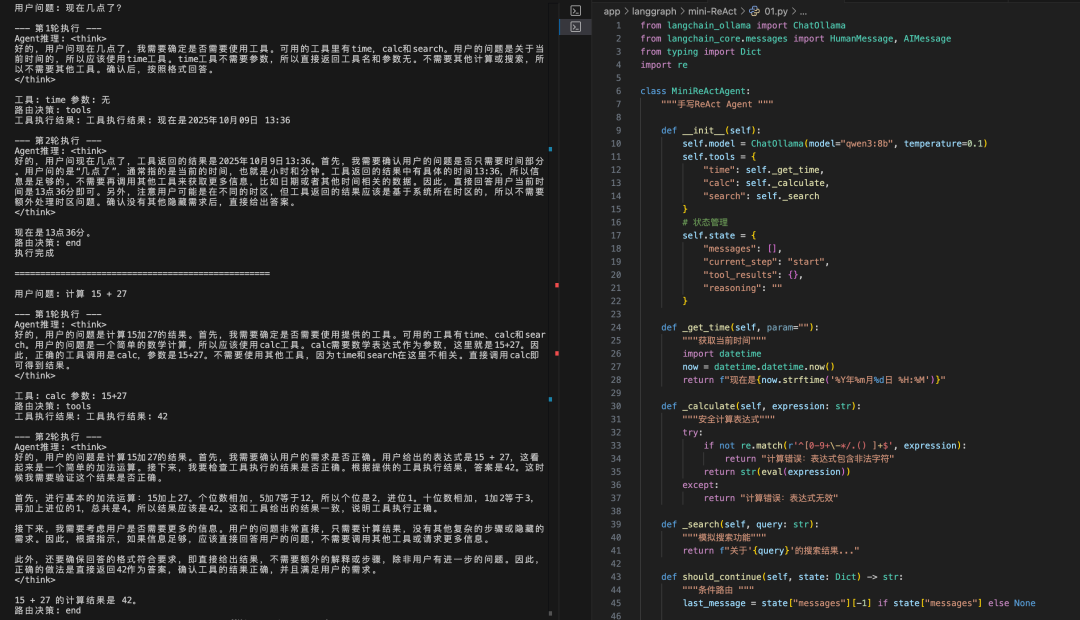

五、手写实践:从零构建ReAct Agent

经过前面的理论学习和源码分析,现在动手实现一个简化版的ReAct Agent。这个实现虽然功能简单,但包含了ReAct范式的要素。

5.1 核心实现代码

# 手写ReAct Agent

# 安装:pip install langchain langchain-ollama

from langchain_ollama import ChatOllama

from langchain_core.messages import HumanMessage, AIMessage, ToolMessage

from typing import Dict, List, Any, Optional

import re

import time

classMiniReActAgent:

"""手写ReAct Agent """

def __init__(self):

self.model = ChatOllama(model="qwen3:8b", temperature=0.1)

self.tools = {

"time": self._get_time,

"calc": self._calculate,

"search": self._search

}

# 状态管理

self.state = {

"messages": [],

"current_step": "start",

"tool_results": {},

"reasoning": ""

}

def _get_time(self, param=""):

"""获取当前时间"""

import datetime

now = datetime.datetime.now()

return f"现在是{now.strftime('%Y年%m月%d日 %H:%M')}"

def _calculate(self, expression: str):

"""安全计算表达式"""

try:

ifnot re.match(r'^[0-9+\-*/.() ]+$', expression):

return "计算错误:表达式包含非法字符"

return str(eval(expression))

except:

return "计算错误:表达式无效"

def _search(self, query: str):

"""模拟搜索功能"""

return f"关于'{query}'的搜索结果..."

def should_continue(self, state: Dict) -> str:

"""条件路由 """

last_message = state["messages"][-1] if state["messages"] else None

# 检查AI回复中是否包含工具调用

if isinstance(last_message, AIMessage):

content = last_message.content

if "工具:" in content and "参数:" in content:

return "tools" # 需要工具

return "end" # 直接结束

def agent_node(self, state: Dict) -> Dict:

"""Agent节点 """

# 构建工具描述 - 让AI知道有哪些工具可用

tool_descriptions = []

for tool_name, tool_func in self.tools.items():

if tool_name == "time":

tool_descriptions.append("time: 获取当前时间(无需参数)")

elif tool_name == "calc":

tool_descriptions.append("calc: 计算数学表达式(需要表达式参数)")

elif tool_name == "search":

tool_descriptions.append("search: 搜索信息(需要搜索关键词)")

# 构建提示词

last_message = state["messages"][-1].content

# 检查是否有工具执行结果

if "工具执行结果:" in last_message:

# 基于工具结果继续推理

prompt = f"""

用户问题: {state['messages'][0].content}

工具执行结果: {last_message}

请基于工具执行结果回答用户问题。

如果还需要更多信息,请回答: 工具: [工具名] 参数: [参数]

如果信息足够,请直接回答用户问题。

"""

else:

# 初始推理

prompt = f"""

用户问题: {last_message}

可用工具: {', '.join(tool_descriptions)}

请分析问题并决定是否需要使用工具。

如果需要工具,请回答: 工具: [工具名] 参数: [参数]

注意:time工具无需参数,直接写"工具: time 参数: 无"

如果不需要工具,请直接回答用户问题。

"""

# 调用模型

response = self.model.invoke([HumanMessage(content=prompt)])

# 更新状态

new_state = state.copy()

new_state["messages"] = state["messages"] + [AIMessage(content=response.content)]

new_state["current_step"] = "agent"

return new_state

def tools_node(self, state: Dict) -> Dict:

"""Tools节点 """

last_message = state["messages"][-1]

if isinstance(last_message, AIMessage):

content = last_message.content

# 解析工具调用

if "工具:" in content and "参数:" in content:

# 提取工具名和参数

tool_match = re.search(r'工具:\s*(\w+)', content)

param_match = re.search(r'参数:\s*(.+)', content)

if tool_match and param_match:

tool_name = tool_match.group(1)

param = param_match.group(1).strip()

# 执行工具

if tool_name in self.tools:

# 处理time工具的无参数调用

if tool_name == "time" and (param == "无" or param == "" or param == "[]"):

result = self.tools[tool_name]("")

else:

result = self.tools[tool_name](param)

# 更新状态

new_state = state.copy()

new_state["messages"] = state["messages"] + [AIMessage(content=f"工具执行结果: {result}")]

new_state["current_step"] = "tools"

return new_state

return state

def react_cycle(self, question: str):

"""ReAct核心循环 """

print(f"用户问题: {question}")

# 初始化状态

self.state = {

"messages": [HumanMessage(content=question)],

"current_step": "start",

"tool_results": {},

"reasoning": ""

}

# 执行循环

max_iterations = 5

for i in range(max_iterations):

print(f"\n--- 第{i+1}轮执行 ---")

# 1. Agent节点

self.state = self.agent_node(self.state)

print(f"Agent推理: {self.state['messages'][-1].content}")

# 2. 条件路由

next_step = self.should_continue(self.state)

print(f"路由决策: {next_step}")

if next_step == "tools":

# 3. Tools节点

self.state = self.tools_node(self.state)

print(f"工具执行结果: {self.state['messages'][-1].content}")

# 4. 继续下一轮推理

continue

else:

# 5. 结束

print("执行完成")

break

return self.state["messages"][-1].content

# 使用示例

if __name__ == "__main__":

agent = MiniReActAgent()

# 测试不同场景

agent.react_cycle("现在几点了?")

print("\n" + "="*50 + "\n")

agent.react_cycle("计算 15 + 27")

print("\n" + "="*50 + "\n")

agent.react_cycle("什么是人工智能?")

运行效果展示:

从运行截图可以看到,这个极简ReAct Agent展现了ReAct范式的工作原理:当用户问"现在几点了?"时,Agent会推理出需要调用时间工具;当用户问"什么是人工智能?"时,Agent会直接回答而不调用工具。整个示例代码实现了推理→行动→观察→回答的完整循环。

5.2 从手写实现到生产系统的思考

手写实现确实能够帮助我们对ReAct有了更深的理解。但说实话,真正要在项目中使用,这个简化版本还远远不够。

ReAct的"推理-行动-观察"循环看起来简单,但实现起来需要考虑很多细节。状态管理、工具调用、错误处理,每个环节都有坑。

在实际项目中,你需要考虑状态类型安全、工具调用失败、模型调用超时、内存管理等问题。这些细节处理不好,系统就会不稳定。

这就是为什么需要LangGraph这样的框架。它把这些复杂性都处理好了,让我们能够专注于业务逻辑。

六、总结

在做智能解决方案系统的这段时间,我踩了不少坑,也学到了一些东西。ReAct范式确实在Agent落地方面解决了很多实际问题,总结下来主要是这个方面:

可控性比智能性更重要

用户说"只要3页",AI如果生成20页,即使内容再好,用户体验也是失败的。问题的根源在于AI的决策过程不透明,用户无法知道AI为什么生成了20页。ReAct让AI的思考过程变得透明,用户可以看到AI的推理过程,从而控制输出。这比让它变得更聪明更有价值。

工具设计决定系统上限

工具不是简单的API调用,而是AI的"手"和"眼"。设计工具时需要考虑灵活性、信息完整性和错误恢复能力。

状态管理是复杂系统的核心

LangGraph的图状态模型证明,复杂系统不是靠复杂的逻辑,而是靠清晰的状态转换。

从小做起

先实现一个最简单的ReAct Agent,让它能处理一个具体场景,再逐步增加复杂度。不要一开始就想着做复杂系统。

提示词需要反复调试

明确AI的角色和职责,提供清晰的决策标准,包含错误处理机制。这部分需要大量测试和调整。

性能优化从架构开始

在智能解决方案系统中,按需检索比全量检索快3倍,这就是架构设计的价值。这个例子说明,性能问题往往不是代码实现问题,而是架构设计问题。类似的还有缓存策略、并行处理、数据分片等,都需要从架构层面考虑。

技术选型的平衡

ReAct范式虽然强大,但并不是万能的。在实际项目中,需要根据任务复杂度选择合适的方案:简单任务用直接API调用,复杂但确定的任务用workflow编排,只有真正需要动态推理和工具调用的场景才使用ReAct。技术选型要务实,避免为了使用新技术而过度设计。

有些问题用ReAct解决得很好,有些问题用传统方法更简单。重要的是理解其原理,然后根据实际情况选择合适的技术方案。

以上是本篇的全部内容,希望对你有帮助。

如何学习大模型 AI ?

由于新岗位的生产效率,要优于被取代岗位的生产效率,所以实际上整个社会的生产效率是提升的。

但是具体到个人,只能说是:

“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。

这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。

我在一线科技企业深耕十二载,见证过太多因技术卡位而跃迁的案例。那些率先拥抱 AI 的同事,早已在效率与薪资上形成代际优势,我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,也可以通过我们的能力和经验解答大家在大模型的学习中的很多困惑。我们整理出这套 AI 大模型突围资料包:

- ✅ 从零到一的 AI 学习路径图

- ✅ 大模型调优实战手册(附医疗/金融等大厂真实案例)

- ✅ 百度/阿里专家闭门录播课

- ✅ 大模型当下最新行业报告

- ✅ 真实大厂面试真题

- ✅ 2025 最新岗位需求图谱

所有资料 ⚡️ ,朋友们如果有需要 《AI大模型入门+进阶学习资源包》,下方扫码获取~

① 全套AI大模型应用开发视频教程

(包含提示工程、RAG、LangChain、Agent、模型微调与部署、DeepSeek等技术点)

② 大模型系统化学习路线

作为学习AI大模型技术的新手,方向至关重要。 正确的学习路线可以为你节省时间,少走弯路;方向不对,努力白费。这里我给大家准备了一份最科学最系统的学习成长路线图和学习规划,带你从零基础入门到精通!

③ 大模型学习书籍&文档

学习AI大模型离不开书籍文档,我精选了一系列大模型技术的书籍和学习文档(电子版),它们由领域内的顶尖专家撰写,内容全面、深入、详尽,为你学习大模型提供坚实的理论基础。

④ AI大模型最新行业报告

2025最新行业报告,针对不同行业的现状、趋势、问题、机会等进行系统地调研和评估,以了解哪些行业更适合引入大模型的技术和应用,以及在哪些方面可以发挥大模型的优势。

⑤ 大模型项目实战&配套源码

学以致用,在项目实战中检验和巩固你所学到的知识,同时为你找工作就业和职业发展打下坚实的基础。

⑥ 大模型大厂面试真题

面试不仅是技术的较量,更需要充分的准备。在你已经掌握了大模型技术之后,就需要开始准备面试,我精心整理了一份大模型面试题库,涵盖当前面试中可能遇到的各种技术问题,让你在面试中游刃有余。

以上资料如何领取?

为什么大家都在学大模型?

最近科技巨头英特尔宣布裁员2万人,传统岗位不断缩减,但AI相关技术岗疯狂扩招,有3-5年经验,大厂薪资就能给到50K*20薪!

不出1年,“有AI项目经验”将成为投递简历的门槛。

风口之下,与其像“温水煮青蛙”一样坐等被行业淘汰,不如先人一步,掌握AI大模型原理+应用技术+项目实操经验,“顺风”翻盘!

这些资料真的有用吗?

这份资料由我和鲁为民博士(北京清华大学学士和美国加州理工学院博士)共同整理,现任上海殷泊信息科技CEO,其创立的MoPaaS云平台获Forrester全球’强劲表现者’认证,服务航天科工、国家电网等1000+企业,以第一作者在IEEE Transactions发表论文50+篇,获NASA JPL火星探测系统强化学习专利等35项中美专利。本套AI大模型课程由清华大学-加州理工双料博士、吴文俊人工智能奖得主鲁为民教授领衔研发。

资料内容涵盖了从入门到进阶的各类视频教程和实战项目,无论你是小白还是有些技术基础的技术人员,这份资料都绝对能帮助你提升薪资待遇,转行大模型岗位。

以上全套大模型资料如何领取?

更多推荐

已为社区贡献247条内容

已为社区贡献247条内容

所有评论(0)