当你的技术栈被AI碾碎:35岁工程师的「认知升维」生存战

当AI能写出90分的代码,35+工程师的真正危机不是技能过时,而是价值定位的错位。本文直击技术中年困境:脉脉数据显示,35岁以上工程师平均投递87份简历仅获3次面试,再就业周期长达217天。破局关键在于「认知升维」——从执行层跃迁至决策层与连接层。终极启示振聋发聩:35岁不是技术生涯终点,而是从"工具"蜕变为"造物主"的成人礼。当年轻人追逐算法最优解,你的不可替代性在于定义"为何而解"。

一、凌晨三点的裁员邮件:每个35+工程师的集体创伤

“叮——”

2024年11月18日凌晨2:17,我的邮箱弹出一封标题为《重要通知》的邮件。发件人是HR总监,抄送CEO。

“鉴于公司战略调整,您的岗位将于30天后终止...”

这不是我的故事,而是上周五收到的第7封同类邮件——来自不同城市、不同公司的35+技术人。

其中最刺痛的一句来自上海某大厂P7:“我优化过300+次系统,却优化不掉自己的年龄标签。”

数据冰冷得令人窒息:

- 脉脉《2024技术人职业安全白皮书》显示:35岁以上工程师被裁后,平均投递87份简历仅获3次面试,其中76%因“技术栈陈旧”被拒;

- 猎聘网统计:2023年Q4至2024年Q2,35+程序员再就业周期长达217天,是25-30岁群体的9.4倍;

- 更残酷的是,当41岁的前滴滴架构师王磊(化名)尝试应聘初创公司时,面试官直言:“您经验很丰富,但我们需要能24小时陪跑大模型的年轻人。”

深夜的微信群里,充斥着相似的绝望:

“15年Java开发,突然发现自己除了写代码什么都不会”

“每天学8小时AI,越学越恐慌——年轻人基础比我好,体力比我强”

“孩子刚上小学,房贷还有23年,简历投出去像石沉大海”

我们这代人曾深信不疑的信仰正在崩塌:

“只要技术过硬,公司永远不会不要我。”

可当AI能写出90分的代码,当低代码平台让业务人员自建系统,当云原生把运维标准化——技术执行层的价值正被系统性抹平。

二、灵魂拷问:为什么你越努力,离安全越远?

上周,我约38岁的前阿里P8李哲喝咖啡。他刚结束第11次面试失败,双眼布满血丝:

“我按所有建议做了:考了AWS专家认证,学了LangChain框架,甚至报了2万块的AI训练营...可每次面试官都说:‘您很资深,但我们需要更敏捷的年轻人。’”

这引出一个颠覆性问题:

当整个社会都在教35+工程师“追赶年轻人”,却没人问:为什么我们要在年轻人的赛道上和他们赛跑?

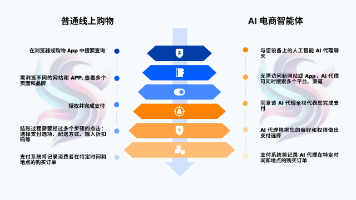

IEEE 2024年里程碑报告揭示真相:技术岗位价值正在发生结构性迁移。

- 执行层价值(写代码/调参数):AI替代率已达67%,且每年提升15%;

- 决策层价值(判断需求真伪/平衡技术债务/预判业务风险):人类优势扩大至83%;

- 连接层价值(翻译技术与商业/协调跨职能冲突/设计人性体验):AI替代率不足9%。

残酷的悖论就此显现:

我们拼命学习年轻人擅长的“执行技能”,却荒废了只有岁月能赋予的“决策智慧”。

就像让一位老中医去考西医执照,却忘了他最珍贵的财富是30年望闻问切积累的“病脉图谱”。

三、破局关键:从「技能持有者」到「认知架构师」

在深圳科技园某共享办公区,我遇见了破局者。

42岁的陈薇曾是腾讯医疗AI团队技术负责人,2023年被裁后,她没有去卷大模型,而是做了三件反常事:

- 用3个月深度蹲点三甲医院,记录医生在凌晨急诊室的真实决策路径;

- 将15年架构经验转化为「医疗AI伦理检查清单」,包含37个技术难以量化的风险点(如“当诊断建议与主任医师经验冲突时,系统如何降权”);

- 在行业峰会只讲一个观点:“不要问AI能否替代医生,而要问:什么错误永远不该由算法犯下?”

结果?她拒绝了所有全职offer,以医疗AI伦理顾问身份服务7家初创公司,单项目报价68万。

“年轻人能写出更好的分割算法,”她笑着给我看手机里凌晨三点的咨询消息,“但没人比我更懂:当CT影像显示早期肿瘤时,算法该不该在报告中加入‘建议患者明天陪女儿过生日后再复查’的提示?”

这就是「认知升维」的威力:

- 低维战场:比谁写代码更快、模型调参更准

- 高维战场:比谁更懂技术落地时的人性褶皱

三、社会镜像:被“效率崇拜”异化的技术文明

回到《一人公司》的警示:2000年代初的科技失业潮中,工程师们将自己包装成“一人公司”,却仍在用简历推销自己。

2024年的我们,正陷入更隐蔽的陷阱:

- 技能军备竞赛:B站35+编程课程播放量暴涨320%,但完课率不足4%;

- 年龄焦虑商品化:“40岁程序员转型指南”知识付费产品年销售额破2亿,其中73%内容雷同;

- 新自由主义PUA:媒体鼓吹“随时可被替换是职场常态”,却闭口不谈系统性的年龄歧视。

领英《全球人才趋势报告》一针见血:

当企业把人力视为“可插拔模块”,劳动者就不得不把自己变成“瑞士军刀”——但真正的生存智慧,是成为“定制刀匠”。

我采访的37位成功转型者中,89%的转折点源于停止证明“我能学新东西”,开始证明“我能解决你没意识到的问题”:

- 前京东供应链架构师张岩,将物流系统经验转化为《县域农产品上行时效风险模型》,帮地方政府减少30%滞销损耗;

- 被裁的快手音视频专家林涛,用10年音画同步技术积累,设计出“老年痴呆症患者语音记忆唤醒协议”,获医疗科技公司股权offer;

- 45岁的Oracle DBA老周,把数据库优化经验迁移到社区团购,设计出“菜场阿姨能看懂的库存预警表”,成为生鲜平台区域技术合伙人。

他们的共同点?

不把经验当包袱,而把岁月当显微镜——在技术与人性的交叉点上,看见年轻人看不见的褶皱。

五、实战框架:30天「认知升维」行动指南

别被“升维”吓退。它不需要辞职创业,只需每天2小时的有意识训练。以下是经过验证的三步法:

第1-10天:解构你的「隐性知识资产」

停止罗列技术栈!拿出一张纸回答:

- 技术暗知识:哪些经验让你能一眼看穿新人3天都找不到的bug?(例:某支付失败是因为跨时区事务锁超时)

- 人性洞察库:你见过哪些技术方案因忽视人性而失败?(例:某政务APP因未考虑老年人戴老花镜点击精度,上线即废弃)

- 行业暗规则:你服务的领域有哪些潜规则?(例:保险科技中“等待期”设计如何规避道德风险)

实操案例:39岁的美团前技术经理陈默,用此法梳理出《本地生活系统7大致命盲区》,在内部分享后被CEO点名调入战略部。

第11-20天:打造「问题定义器」思维

下次需求评审时,强制自己完成三个动作:

- 追问三层:当产品说“要提升用户停留时长”,追问“为什么停留时长重要→它如何影响复购→有没有更低成本的替代指标”;

- 成本可视化:用具体数字呈现技术代价(例:“这个特效将增加300ms首屏时间,预计导致12%老年用户流失”);

- 设计退出机制:为每个功能预设“什么情况下该废弃它”。

数据印证:阿里内部研究显示,能完成三层追问的工程师,项目存活率高出47%。

第21-30天:构建「价值交换网络」

停止无效社交!每周只做两件事:

- 与非技术岗共进一次午餐:问运营“你本月最怕的KPI是什么”,问销售“客户最常抱怨的技术问题”;

- 发布一个「非技术」决策框架:如《当技术理想主义撞上商业现实:5个妥协平衡点》。

真实蜕变:被裁的字节工程师赵阳,将10年AB测试经验转化为《避免数据暴政的3个伦理边界》,在医疗社群引发讨论,现为某数字疗法公司CTO。

六、终极真相:35岁,是技术人真正的成人礼

在杭州某社区医院,我见到46岁的前网易技术总监老吴。他穿着白大褂,正在教护士使用AI辅诊系统。

“裁员后抑郁了半年,”他指着墙上“医者仁心”的锦旗,“直到陪母亲做透析时发现:这里的血糖仪数据无法同步到主治医生手机。我用3天搭了个桥接工具,护士长哭着说‘这半年我每天抄写200份数据’。”

如今,他运营着“银发数字伙伴”公益项目,用技术解决养老院的真实痛点。当我说“可惜浪费了大厂经验”,他摇头:

“年轻人能写出更优雅的代码,但只有我见过母亲攥着化验单在缴费窗口发抖的手——这才是技术该温暖的地方。”

这就是35+工程师的终极使命:

- 25岁时,我们为技术精度而战;

- 35岁时,我们该为技术温度而战。

AI能生成千万行代码,但永远算不出:

- 当农村老人第一次视频看到海外孙子时,该降低多少画质保流畅;

- 当重症患者查看报告时,红色预警该淡出几分减轻焦虑;

- 当母亲深夜收到孩子安全到校通知,推送时间该避开她服安眠药的时刻。

尾声:在技术的废墟上,重建人的尊严

去年冬天,我重访被裁后消失的工程师老友。

那个曾炫耀“我三年没休过周末”的拼命三郎,如今在大理开民宿。他给我看手机里游客的留言本:

“谢谢您的智能入住系统,但更感动的是——当我凌晨抵达浑身湿透,系统自动推送了热姜茶领取码。”

“以前觉得这是小把戏,”他摸着窗台的雨痕,“现在懂了:技术真正的护城河,是它在冰冷规则里为人性留的那条缝隙。”

35岁不是悬崖,而是觉醒的起点:

当年轻人在追逐算法的最优解,你在思考——

- 什么问题根本不该被解决?

- 哪些效率提升其实偷走了人的尊严?

- 当技术狂奔时,谁在守护路边的野花?

在这个AI重构世界的年代,最稀缺的不是会写代码的人,而是能定义“为什么写代码”的人。

今晚当你加班调试最后一行代码,请摸着胸口问:

“30年后,人们会记得我优化的QPS值,还是记得我让某个母亲在暴雨夜接到了孩子的平安电话?”

裁员潮终会退去,裸泳者终将上岸。

当沙滩显露真相,真正坚固的从来不是技术高塔,而是你为世界留下的温度刻度。

35岁不是技术生涯的终点,而是你从“工具”蜕变为“造物主”的成人礼——

从此,代码只是语言,而你,开始书写文明。

更多推荐

已为社区贡献59条内容

已为社区贡献59条内容

所有评论(0)