【值得收藏】AI大模型揭秘:从“填空高手“到“超级公式机“,小白入门指南

本文通过生动比喻拆解AI大模型的"黑盒子"。区分了模型(如GPT)与产品(如ChatGPT)的关系,如同引擎与整车。解释了大模型作为高级"填空高手"的工作原理(y=Ax+b),以及自监督学习机制。详细解析了Transformer架构中的注意力机制,并介绍了大模型从"通才"到"专才"的微调过程,帮助读者全面理解AI大模型的本质与应用。聊 AI 大模型时,很多人都会把 “模型” 和 “产品” 弄混。其

本文通过生动比喻拆解AI大模型的"黑盒子"。区分了模型(如GPT)与产品(如ChatGPT)的关系,如同引擎与整车。解释了大模型作为高级"填空高手"的工作原理(y=Ax+b),以及自监督学习机制。详细解析了Transformer架构中的注意力机制,并介绍了大模型从"通才"到"专才"的微调过程,帮助读者全面理解AI大模型的本质与应用。

一、先分清:模型与产品不是一回事

聊 AI 大模型时,很多人都会把 “模型” 和 “产品” 弄混。其实这俩的关系特别好理解:就像汽车的 “引擎” 和 “整车”—— 引擎是核心动力,但光有引擎,普通人没法直接用;得配上车身、方向盘、操作系统,变成一辆完整的汽车,才能开上路。

拿大家最熟悉的 GPT 和 ChatGPT 举例:

-

GPT 的全称是 Generative Pre-trained Transformer(生成式预训练变换器),它是 Google 2017 年提出 Transformer 架构后,OpenAI 在 2018 年首次做出的 “语言大脑”—— 能读懂文字,也能生成文字,这就是模型,相当于“引擎”。

-

而 ChatGPT 是在 GPT 这个 “引擎” 基础上,打造出的一款能直接用的应用产品。它比单纯的模型多了三个关键能力:

a.听得懂指令:不管你是随口问“今天吃啥”,还是认真提 “写个工作计划”,它都能 get 到你的真实需求;

b.输出更安全:会过滤不当内容,避免说敏感话题,不用担心它“乱说话”;

c.用着更方便:支持多轮聊天(比如你接着上句话追问)、看聊天记录,还能装插件(比如让它帮你查天气、算数据)。

这种“模型 + 产品” 的搭配,在国内外科技公司里很常见,结合核心关系与对应实例的图示如下:

图示1:AI模型与产品的“引擎-整车”关系图

| 科技公司 | 模型 | 产品 |

| OpenAI | GPT 系列 | ChatGPT |

| 阿里巴巴 | 通义千问(Qwen 模型) | 通义 APP |

| 百度 | 文心大模型(ERNIE) | 文心一言 |

| 腾讯 | 混元大模型(Hunyuan 模型) | 腾讯混元助手 |

| 字节跳动 | 火山引擎大模型 | 豆包 |

二、大模型本质:超级厉害的“填空高手”

如果用一个比喻形容大模型,那它就是个“填空大神”—— 比我们小时候做语文填空厉害多了。

比如给一句话:“小明今天很**_。” 我们可能只会填 “开心”“难过” 这些常见词,但大模型会根据上下文(比如前面提到 “小明考试考了 100 分”),精准 “猜” 出最贴合的词,比如 “开心”。

它为啥能做到?其实可以用初中数学的函数公式理解:y = Ax + b。

-

这里的 x 是 “输入”:可以是一段文字(比如 “小明今天很”)、一张图片(比如一张猫的照片),甚至一段声音(比如你说的一句话);

-

y 是 “输出”:比如帮你填出 “开心”、判断图片里是 “猫”、把你说的话转成文字;

-

A 和 b 是 “模型参数”:相当于大模型的 “记忆”,它就是靠调整这两个值,算出最合理的输出。

大模型的“学习过程” 也很简单:

1.我们给它喂大量数据(比如海量文章)当样本 x;

2.它根据当前的 A 和 b,算出一个预测结果 y_pred(比如填 “难过”);

3.拿这个结果和“真实答案” y_true(比如原文里其实是 “开心”)比,看差多少 —— 这个差距靠 “损失函数”(相当于 “评分标准”)来衡量;

4.差距大了,就调整 A 和 b,再算一次;直到差距小到几乎不变,就说明模型 “学会了”,这在专业上叫 “收敛”。

这里有个关键知识点:别看过程像“有人教它对错”(监督学习),其实大模型用的是 “自监督学习”—— 不用人标注答案,数据自己就能当 “老师”。

比如输入“我喜欢吃苹果”:

-

给模型看“我”,让它猜下一个词,真实答案就是原文里的 “喜欢”;

-

给模型看“我喜欢”,让它猜下一个词,真实答案就是原文里的 “吃”;

-

给模型看“我喜欢吃”,让它猜下一个词,真实答案就是原文里的 “苹果”。

所以大模型的学习逻辑是:从海量文本里自己找“练习题”,每道题的 “正确答案” 就是文本里的下一个词,不用人动手标;它靠猜下一个词,慢慢摸清语言规律 —— 这就是 “自监督学习” 的意思,对应的学习流程图示如下:

说到底,AI 模型就是一个 “高级函数”:接收输入,算一算,输出结果。但它和初中函数的区别在于:初中函数只有 A、b 两个参数,而现代大模型的参数有百亿、甚至千亿个 —— 这些参数就是它学来的 “知识”,像大脑里的神经元一样,存着它对语言、世界、逻辑的理解,能快速算出 “哪个答案最对”。

三、大模型底层原理:“超级公式机” 的奥秘

看到这,你可能会问:要是一句话有十几个词,甚至一篇文章有上千个词,就靠 y=Ax+b 这一个公式,能处理得过来吗?

答案是“不够用”。所以现在主流的做法是:把 y=Ax+b “叠起来用”—— 不是只用一层,而是堆很多层,每一层都做类似 y=Ax+b 的计算,再把结果传给下一层,而且每一层的 A 都不一样。就像加工食材:先切、再腌、再炒、最后调味,越加工越精细,最后能做出复杂的 “大餐”—— 这就相当于把无数个 y=Ax+b 拼起来,变成了 “超级大公式”。

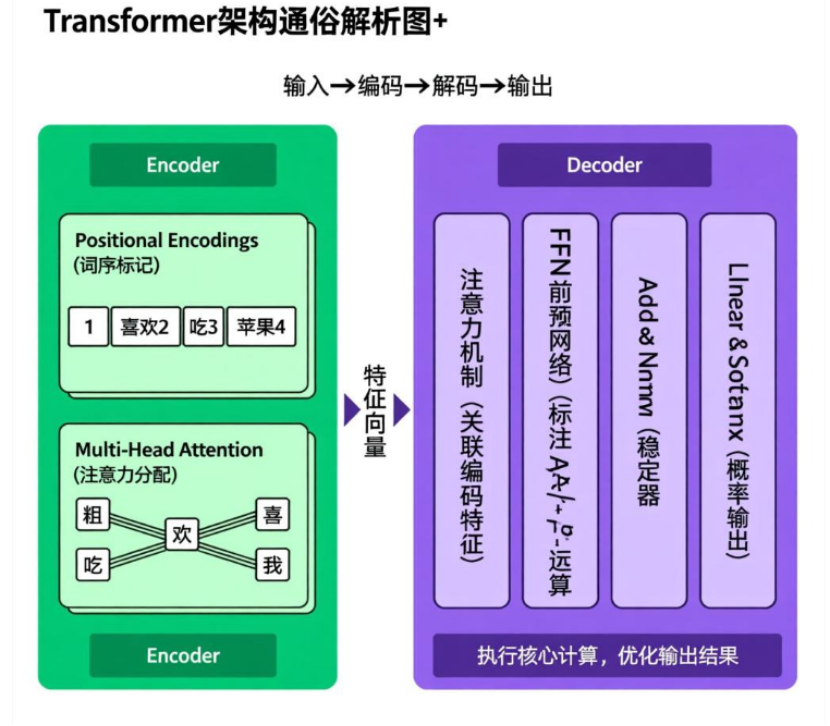

现在大部分大模型,都基于“Transformer 架构”,如下图所示。别看名字复杂,其实就是一连串 y=Ax+b 在 “干活”,再加上一个 “关键技能”。

Transformer 架构的 “绝招”,是除了每层都算 y=Ax+b,还加了 “注意力机制”(Attention)。简单说就是:Transformer = 一堆 y=Ax+b + 会动的 A(注意力)。

普通的 y=Ax+b 里,每个输入都被 “一视同仁”—— 比如看 “我喜欢吃苹果”,会把 “我”“喜欢”“吃”“苹果” 看得一样重要。但实际语言里,词的重要性不一样:比如要猜 “吃” 后面是什么词,更该关注 “喜欢”(喜欢吃什么),而不是 “我”(谁喜欢不重要)。

注意力机制就像“会动的 A”:它能根据输入的内容,自动判断 “该重点看哪个词”。比如猜 “吃” 的下一个词时,会给 “喜欢” 更高的 “注意力权重”,给 “我” 更低的权重。

所以在 Transformer 里,公式变成了y ≈ A(x)·x + b—— 这里的 A (x) 不是固定的数,而是根据输入 x 算出来的 “注意力权重”。换句话说,Transformer 把原来 “死板的 A”,变成了 “会思考的 A”:能根据上下文调整关注重点,这就是大模型能读懂长文章、写出通顺回答的核心秘密。

另外,输入文字时,大模型还要做两步准备:

1.用“tokenizer” 把文字拆成 “小片段”(比如把 “我喜欢吃苹果” 拆成 “我”“喜欢”“吃”“苹果”),这些小片段叫 “token”;

2.给每个 token 做 “embedding”(嵌入)—— 简单说就是把文字变成电脑能算的数字,再传给后面的网络。

至于 Transformer 的 “用法”,不同模型也不一样:

-

只用车头(Encoder):比如 BERT、RoBERTa,擅长 “读文字”—— 做分类(比如判断文章是正面还是负面)、问答(比如从文章里找答案)、识别名字(比如从句子里挑出 “小明” 这个人名);

-

只用车尾(Decoder):比如 GPT 系列、LLaMA,擅长 “写文字”—— 聊天、写文章、写代码;

-

车头车尾都用(Encoder+Decoder):比如 T5、BART,擅长 “先读再写”—— 翻译(先读懂中文,再写成英文)、写摘要(先读懂长文,再写成短文)。

四、实际应用:从“通才” 到 “专才” 的蜕变

用互联网海量数据训练出来的大模型,其实只是个“基础款”—— 相当于有了一个 “会说话、会写字的底层大脑”,是个 “通才”:知道的多,但在具体领域可能 “不精通”。比如一个基础大模型,可能懂点医学知识,但没法像医生一样精准看病;懂点法律知识,但没法像律师一样写合同。

想让它在某个领域“好用”,就得做 “微调”—— 用这个领域的精准数据,再训练一次。这一从“通才”到“专才”的蜕变过程,可通过以下图示清晰呈现:

还是拿 GPT 和 ChatGPT 举例:

-

GPT 是 “基础大模型”:懂天文地理,但你让它 “帮我写个职场周报”,它可能写得不够贴合需求;

-

ChatGPT 是在 GPT 基础上 “微调” 过的:专门训练了 “理解人类指令” 的能力 —— 你说 “写周报”,它会问你 “这周做了哪些工作”“有没有重点项目”,最后写出符合职场需求的内容,变成大家能直接用的产品。

再举个聊天的实际例子:你说“我今天很……”,大模型会立刻在 “大脑” 里翻找海量数据,算出每个可能词的概率:“开心” 80%、“忙” 10%、“生气” 5%…… 最后挑概率最高、最贴合你上下文的词回复你。接着你说 “因为考试考了 100 分”,它又会根据这句话,调整概率,接着猜下一个词,慢慢聊出完整的对话。

所以总结下来,大模型就是这么个东西:

-

靠“记忆力”:读过海量文本,存了很多知识;

-

靠“计算力”:百亿级参数飞快运算,算得又快又准;

-

靠“猜词游戏”:一步步预测下一个词,实现聊天、写文、解题。

相信看到这,你对 AI 大模型已经有了清晰的认识。后面我们还会专门拆解文中提到的 “tokenizer”“embedding” 这些专业词,用更简单的方式讲明白,带你进一步走进 AI 大模型的世界。

如何学习大模型 AI ?

由于新岗位的生产效率,要优于被取代岗位的生产效率,所以实际上整个社会的生产效率是提升的。

但是具体到个人,只能说是:

“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。

这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。

我在一线科技企业深耕十二载,见证过太多因技术卡位而跃迁的案例。那些率先拥抱 AI 的同事,早已在效率与薪资上形成代际优势,我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,也可以通过我们的能力和经验解答大家在大模型的学习中的很多困惑。我们整理出这套 AI 大模型突围资料包:

- ✅ 从零到一的 AI 学习路径图

- ✅ 大模型调优实战手册(附医疗/金融等大厂真实案例)

- ✅ 百度/阿里专家闭门录播课

- ✅ 大模型当下最新行业报告

- ✅ 真实大厂面试真题

- ✅ 2025 最新岗位需求图谱

所有资料 ⚡️ ,朋友们如果有需要 《AI大模型入门+进阶学习资源包》,下方扫码获取~

① 全套AI大模型应用开发视频教程

(包含提示工程、RAG、LangChain、Agent、模型微调与部署、DeepSeek等技术点)

② 大模型系统化学习路线

作为学习AI大模型技术的新手,方向至关重要。 正确的学习路线可以为你节省时间,少走弯路;方向不对,努力白费。这里我给大家准备了一份最科学最系统的学习成长路线图和学习规划,带你从零基础入门到精通!

③ 大模型学习书籍&文档

学习AI大模型离不开书籍文档,我精选了一系列大模型技术的书籍和学习文档(电子版),它们由领域内的顶尖专家撰写,内容全面、深入、详尽,为你学习大模型提供坚实的理论基础。

④ AI大模型最新行业报告

2025最新行业报告,针对不同行业的现状、趋势、问题、机会等进行系统地调研和评估,以了解哪些行业更适合引入大模型的技术和应用,以及在哪些方面可以发挥大模型的优势。

⑤ 大模型项目实战&配套源码

学以致用,在项目实战中检验和巩固你所学到的知识,同时为你找工作就业和职业发展打下坚实的基础。

⑥ 大模型大厂面试真题

面试不仅是技术的较量,更需要充分的准备。在你已经掌握了大模型技术之后,就需要开始准备面试,我精心整理了一份大模型面试题库,涵盖当前面试中可能遇到的各种技术问题,让你在面试中游刃有余。

以上资料如何领取?

为什么大家都在学大模型?

最近科技巨头英特尔宣布裁员2万人,传统岗位不断缩减,但AI相关技术岗疯狂扩招,有3-5年经验,大厂薪资就能给到50K*20薪!

不出1年,“有AI项目经验”将成为投递简历的门槛。

风口之下,与其像“温水煮青蛙”一样坐等被行业淘汰,不如先人一步,掌握AI大模型原理+应用技术+项目实操经验,“顺风”翻盘!

这些资料真的有用吗?

这份资料由我和鲁为民博士(北京清华大学学士和美国加州理工学院博士)共同整理,现任上海殷泊信息科技CEO,其创立的MoPaaS云平台获Forrester全球’强劲表现者’认证,服务航天科工、国家电网等1000+企业,以第一作者在IEEE Transactions发表论文50+篇,获NASA JPL火星探测系统强化学习专利等35项中美专利。本套AI大模型课程由清华大学-加州理工双料博士、吴文俊人工智能奖得主鲁为民教授领衔研发。

资料内容涵盖了从入门到进阶的各类视频教程和实战项目,无论你是小白还是有些技术基础的技术人员,这份资料都绝对能帮助你提升薪资待遇,转行大模型岗位。

以上全套大模型资料如何领取?

更多推荐

已为社区贡献298条内容

已为社区贡献298条内容

所有评论(0)