构建强人工智能的技术路线图:符号主义、连接主义与混合范式

回顾符号主义、连接主义与混合范式的发展轨迹不难发现,人类在追求强人工智能的过程中,实际上在不断寻求“结构与统计”“规则与学习”“知识与数据”之间的平衡点。符号主义教会我们如何用严谨的逻辑和可解释的结构刻画智能的高层机理;连接主义展示了如何利用大规模数据和强大算力自动提取复杂模式与表征;混合范式则尝试将二者的优点汇聚为一体,为构建具备世界模型、逻辑推理、元认知与价值对齐能力的强人工智能提供更现实的工

1 引言

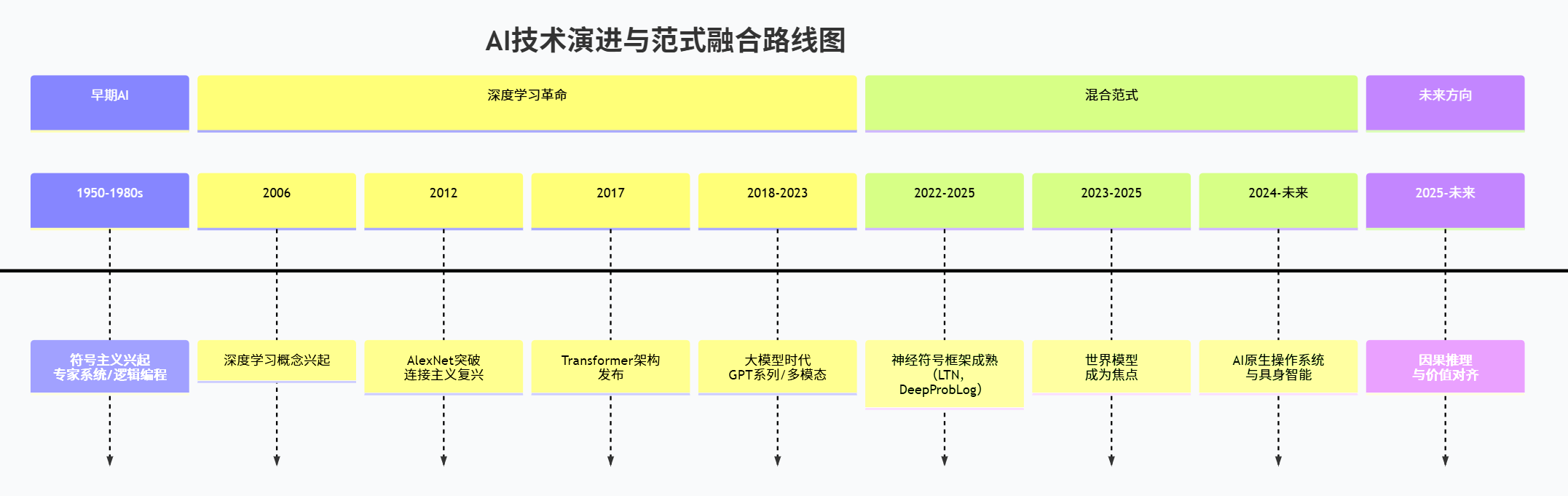

在进入大模型与“类通用智能”快速演化的今天,对于“强人工智能”(Artificial General Intelligence, AGI)的技术路径讨论正在从纯粹的哲学设想,逐步转向工程可分解、可验证、可迭代的技术路线图问题。过去四十余年中,人工智能的主流范式经历了从以逻辑和知识库为核心的符号主义,到以神经网络和统计学习为代表的连接主义,再到近年来迅速升温的神经符号(Neuro-Symbolic)与更广义的混合范式。大量最新综述表明,将符号推理与深度学习有机融合,正逐渐成为突破“黑箱大模型”局限、迈向高可靠、可解释的强人工智能的重要方向之一。(arXiv)

然而,在工程实践层面,围绕强人工智能的路线规划依然高度碎片化:一方面,符号主义社区强调形式逻辑、可验证推理和知识工程工具链;另一方面,连接主义社区则围绕预训练模型、世界模型、强化学习和多模态感知持续扩张;再加上认知科学、计算神经科学与复杂系统等交叉学科的影响,使得“构建强人工智能”既像是一个宏大的系统工程,也像是一个难以落地的抽象口号。最近的多篇工作试图系统梳理神经符号人工智能的谱系、分类和框架,提出从学习到推理再到决策的一体化视角,为构建可执行的技术路线图提供了较完备的概念工具。(科学直通车)

本文以“构建强人工智能的技术路线图:符号主义、连接主义与混合范式”为主题,面向工程技术从业者和研究者,尝试在一个统一框架下回答三个互相关联的问题:第一,强人工智能应当具备怎样的能力结构与评价维度,才能超越“任务级智能”与“模式识别黑箱”?第二,传统的符号主义与连接主义范式各自在哪些维度上已经接近或远离这一目标,它们的最新开源研究进展为我们提供了哪些可复用的技术组件?第三,在神经符号与更广义混合范式的推动下,我们如何规划一条从当下工程实践可行、又具有长期演化张力的技术路线图,包括能力分层、系统架构、数据与知识基础设施以及安全与对齐机制等关键要素?

在写作过程中,本文系统检索了近两三年公开可获取的开源文献与代码资源,包括多篇神经符号 AI 与 AGI 路线图方向的综述论文、开源框架和工程实践经验;这些文献既包括同行评议期刊、国际会议论文,也包括 arXiv 预印本和具有较高技术含量的开源博客与仓库。(arXiv)

2 强人工智能的目标与评价维度

2.1 从弱人工智能到强人工智能

在讨论技术路线图之前,需要首先澄清“强人工智能”在当代语境中的工作定义。传统上,弱人工智能(Narrow AI)聚焦于解决特定任务,如图像分类、机器翻译、推荐排序、语音识别等,其核心指标主要围绕任务性能、吞吐量与资源消耗;而强人工智能则强调跨任务、跨模态的泛化能力、自主任务分解与目标管理能力,以及在更长时间尺度上持续学习与自我修正的能力。(wikidocs.net)

近年来的 AGI 路线图研究通常在“能力谱系”的视角下,将强人工智能的目标解构为若干互相支撑的能力簇,包括但不限于:世界模型与因果理解能力;可组合的抽象概念体系与符号推理能力;多模态感知与交互能力;长期记忆与元学习能力;价值对齐与社会规范理解能力等。(arXiv) 这些能力簇之间并非简单叠加关系,例如,世界模型不仅依赖深度神经网络对于动态环境的建模能力,也依赖符号层面对对象、事件与因果关系的结构化描述;而价值对齐则既需要连接主义系统对海量行为数据进行模式归纳,也需要符号与逻辑框架提供高层约束与可验证性。

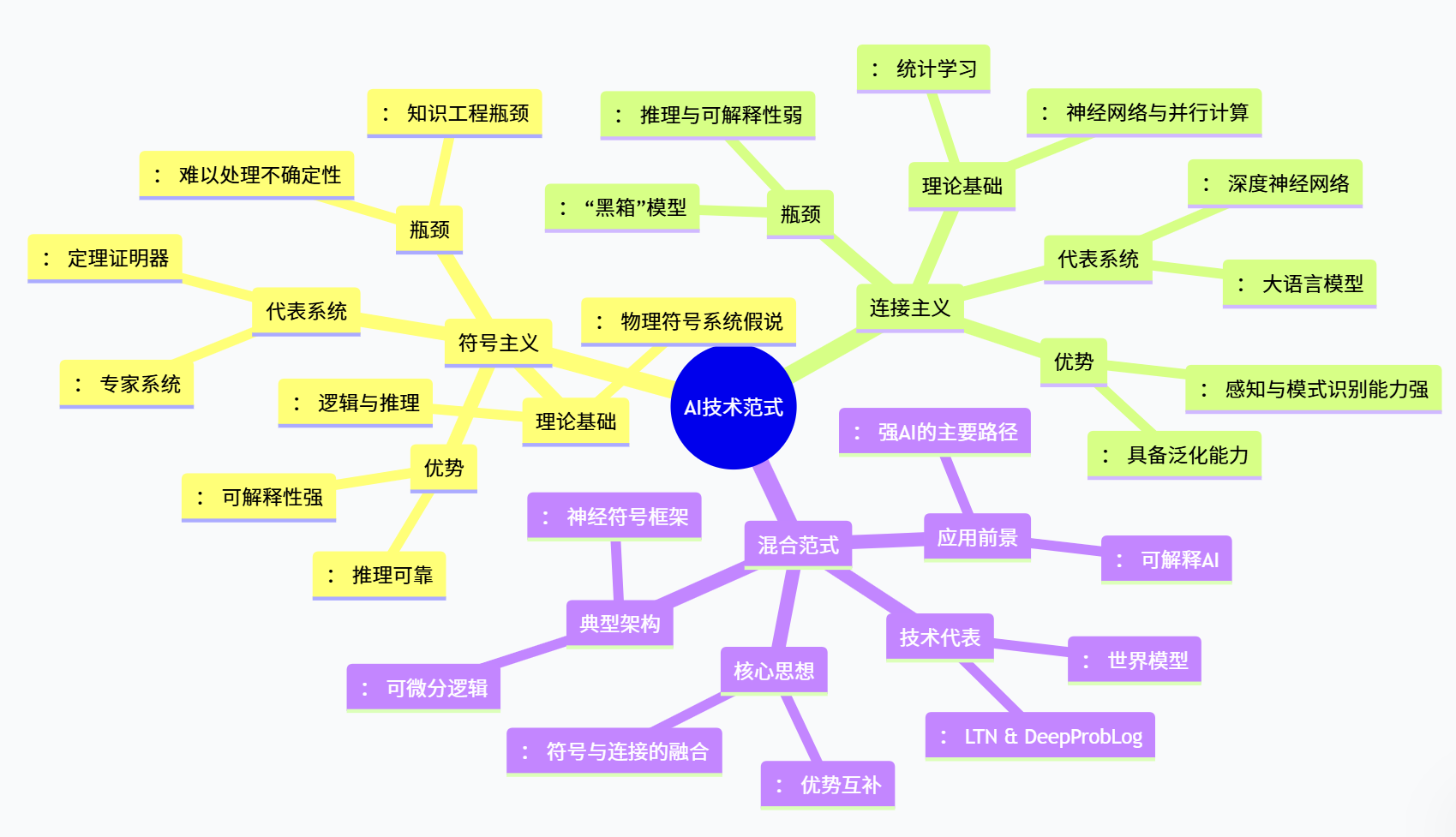

从历史的视角看,Duch 等人较早提出了将 AGI 研究范式划分为符号主义、涌现主义(通常与连接主义相关)和混合范式三大类的框架,这一划分在后续许多 AGI 综述和路线图中得到沿用和扩展。(wikidocs.net) 最新的工作则进一步强调,单一范式在接近人类通用智能的道路上往往会遭遇“范式瓶颈”,例如符号主义在可扩展学习方面的困难,连接主义在逻辑可解释和可靠推理方面的短板,这也为混合范式的崛起奠定了思想基础。(AAAI)

2.2 强人工智能的能力谱系与评估

为了更具体地讨论技术路线图,我们可以构造一个面向工程实践的“强人工智能能力谱系”,将目标能力划分为若干层级,用以指导架构设计与路线分解。

表1给出了一个结合近期 AGI 路线图和神经符号综述的能力分层视图。(arXiv)

表1 强人工智能能力分层视图(示意)

| 能力层级 | 典型能力描述 | 关键技术要素 | 评估维度与指标示例 |

|---|---|---|---|

| 感知与表征层 | 多模态感知、表征学习、模式识别 | 深度卷积与变换器网络、对比学习、自监督预训练、多模态融合 | 标准任务性能、鲁棒性、公平性、多模态对齐误差 |

| 世界模型与因果层 | 时空建模、因果推断、情景模拟 | 序列建模、世界模型、结构因果模型、神经-符号场景图 | 长期预测准确率、反事实推理能力、样本效率 |

| 符号与逻辑推理层 | 知识表示、定理证明、规划与约束求解 | 知识图谱、逻辑编程、定理证明器、约束求解器、神经符号推理框架 | 推理正确率、复杂度、可解释性、形式化验证能力 |

| 任务分解与元认知层 | 任务规划、技能组合、元学习、策略迁移 | 分层强化学习、程序综合、自动提示生成与反思、神经程序解释器 | 新任务零样本/小样本性能、自主任务分解质量、人机协作效率 |

| 价值对齐与社会交互层 | 规范理解、价值推理、社会博弈与合作 | 价值学习、规范逻辑、博弈论、多智能体系统、神经符号规范推理 | 安全性指标、博弈稳定性、对齐一致性、人类信任与满意度 |

| 自主性与持续学习层 | 自主目标管理、终身学习、自我修正与模型重构 | 终身学习框架、在线学习、结构可塑性网络、元学习与架构搜索 | 长期任务回报、灾难性遗忘程度、自主提升速度、系统稳定性 |

这一谱系并不是唯一正确的划分方式,但它有助于将技术路线图中的各类组件映射到不同层级,从而避免“只谈某一种模型或框架”,而忽视整个系统工程需要跨层协同的事实。最近的 AGI 分析工作也强调,强人工智能应当被视为多层系统能力的渐进式集成,而不是某个单一模型在基准数据集上的分数突破。(arXiv)

3 符号主义范式:知识、逻辑与推理

3.1 理论基础与代表系统

符号主义人工智能的核心假设,是智能可以通过显式的符号结构和逻辑规则来建模,人类认知的关键能力之一在于操作符号表达式、执行演绎和归纳推理,以及基于规则进行规划和问题求解。早期的专家系统、逻辑编程与知识表示研究,对此给出了大量实践;这些系统尽管在规模和泛化能力上远不及现代深度学习模型,却在可解释性和形式化验证方面具有天然优势。(维基百科)

从技术构成上看,符号主义体系通常包含若干基本模块:用于刻画对象、关系与事件的知识表示语言(如一阶逻辑、描述逻辑、时态逻辑等);用于从知识中派生结论的推理引擎与定理证明器(包括逻辑编程系统、自动定理证明、SAT/SMT 求解器等);用于表达复杂决策问题的规划与约束求解模块(如 PDDL 规划器、CSP/MaxSAT 解算器等);以及围绕知识构建与维护的知识工程工具链(本体编辑器、规则管理系统等)。(维基百科)

最新的开源与研究进展中,符号主义不再是孤立存在,而是频繁与机器学习结合。例如,在知识图谱和可解释推理领域,许多工作在传统逻辑表示之上引入了可微化的嵌入与神经模块,实现了知识图谱补全、逻辑规则挖掘、可解释问答等任务;同时,形式验证和程序综合社区也在探索用逻辑和类型系统约束学习系统的行为,为安全关键场景提供保障。(arXiv)

3.2 优势、瓶颈与最新进展

符号主义范式在构建强人工智能路线图中扮演的角色,可以概括为提供“结构化、可解释且可验证的高层认知骨架”。其优势主要体现在以下几个方面:一是知识与规则的显式可读,使得专家能够直接审查与维护系统的决策逻辑;二是逻辑推理框架具有严格的语义和完备性/可靠性分析工具,可以在安全敏感场景中给出形式化保证;三是符号系统天然支持离散结构的组合与重用,较容易表达复杂的任务分解与规划过程。(AAAI)

然而,纯符号主义在迈向强人工智能时存在几乎公认的瓶颈。首先,知识工程成本极高,要在开放世界中维护完备且一致的知识库几乎不可能;其次,传统符号系统对不确定性和噪声的处理能力有限,很难在高维感知数据上直接工作;再者,面对模糊概念、类比推理和开放式学习任务时,符号方法往往显得僵硬而缺乏柔性。近年来的若干综述也指出,符号主义如果不与统计学习和神经网络结合,很难在当前数据规模与任务复杂度背景下独立承担“强人工智能”的主体角色。(科学直通车)

值得注意的是,新一代神经符号框架实际上为符号主义注入了新的生命。例如 Logic Tensor Networks(LTN)提出将一阶逻辑公式可微化,通过张量网络来同时学习符号知识和连续数据分布,从而在视觉问答、知识图谱推理等任务上实现端到端训练;DeepProbLog、NeurASP 等框架则在概率逻辑编程与神经网络之间建立桥梁,将神经模块的输出视为逻辑事实的置信度,在保持复杂逻辑结构表达能力的同时,大幅降低了知识工程成本。(科学直通车)

表2汇总了一些近期具有代表性的神经符号框架与开源实现,它们展示了符号主义在与连接主义结合后如何演化为混合范式的关键组成部分。

表2 典型神经符号框架与开源实现示例

| 框架 / 系统 | 核心思想概述 | 代表论文或来源与年份 | 开源形态与生态概况 |

|---|---|---|---|

| Logic Tensor Networks (LTN) | 将一阶逻辑公式嵌入可微张量网络,通过软约束实现知识与数据的联合学习 | Badreddine 等, “Logic Tensor Networks”, Artificial Intelligence, 2022(科学直通车) | 提供 Python 实现,与 TensorFlow/PyTorch 集成,用于知识图谱推理和视觉问答等 |

| DeepProbLog | 在概率逻辑编程 ProbLog 上集成神经网络,将神经输出作为逻辑事实权重 | Liège 小组工作, 在多篇论文中系统介绍(MDPI) | 提供开源库与示例,用于感知-推理混合任务,如数字算术、路径规划 |

| NeurASP | 将 Answer Set Programming (ASP) 与神经网络结合,实现基于逻辑约束的可训练感知-推理系统 | Baral 等, AAAI 2023 教程材料(神经符号AI) | 提供开源实现,支持在图像任务中通过逻辑约束提升鲁棒性和样本效率 |

| PyReason | 面向复杂时空与行为模式的神经符号推理平台,强调可解释性与安全领域应用 | 亚利桑那州立大学 NeuroSymbolic AI 项目组(神经符号AI) | 提供 Python 库与示例,用于人类行为建模、安全分析等 |

| SymbolicAI / symai | 以神经符号“引擎”为核心,将语言模型与符号操作单元组合,支持可编程的推理与工具调用 | ExtensityAI 开源仓库 symbolicai(GitHub) | 在 GitHub 上开源,提供面向 Agent 构建的神经符号编程接口 |

| Hybrid Intelligence Framework | 工业界导向的神经符号框架,强调解释性神经网络与结构化符号推理的组合,用于大规模真实场景 | Umnai 技术博客 “Hybrid Intelligence: A Neurosymbolic Framework”, 2025(umnai.com) | 提供商业与开源组件混合的生态,支持工业决策、风险管理等领域 |

这些框架共同体现了一个趋势:符号主义的优势不再通过封闭的专家系统体现,而是以内嵌到学习系统中的“结构先验”和“逻辑约束”的形式存在,为后续构建强人工智能所需的可解释性、规则遵从与安全对齐提供了可工程化的基础。

4 连接主义范式:深度学习与世界模型

4.1 深度神经网络与大模型

连接主义的核心观点是智能可以涌现于大量简单处理单元之间的连接权重之中,不必显式编码符号与规则。在深度学习浪潮中,这一观点通过卷积网络、循环网络、Transformer、大规模预训练语言模型和多模态模型等形式获得了前所未有的成功。连接主义系统在图像识别、语音处理、自然语言理解与生成、多模态对话等任务上取得了远超传统方法的成绩,也推动了“生成式 AI”在工业界的大规模应用。(RE•WORK Blog - AI & Deep Learning News)

近年来,围绕 AGI 的讨论中,连接主义进一步演化出“世界模型”和“推理增强”方向。一方面,许多工作探索通过大规模序列建模和环境交互学习来构建环境动态和任务抽象的内部世界模型;另一方面,一部分研究尝试通过链式思维、工具调用、外部记忆等机制在深度网络之上模拟更复杂的推理行为。(arXiv) 这些路线在某种程度上缓解了纯粹模式匹配的局限,使得连接主义系统能够在更长时程、更复杂任务空间中展现一定程度的任务分解和规划能力。

连接主义的工程优势非常突出:它可以端到端学习从原始感知数据到决策输出的映射,具有很强的容错性和对噪声的鲁棒性;其训练流程高度依赖数值优化与并行计算,天然适配现代 GPU/TPU 硬件;开源生态(如 PyTorch、TensorFlow、JAX 及围绕大模型构建的框架)极其丰富,在社区协作下不断涌现新的模型结构与训练范式。(MDPI)

4.2 连接主义在通用智能上的局限

尽管如此,大量综述与路线图研究都指出,单纯依靠连接主义实现强人工智能是存在结构性障碍的。首先,大规模神经网络在本质上仍是统计模式学习器,其对规则、约束、长链逻辑推理与组合泛化的处理能力有限;其次,连接主义模型的内部表征高度分布式且难以解释,在安全关键和法律责任要求严格的领域难以单独被接受;第三,当前的大模型在训练和部署中依赖极其庞大的数据与算力资源,其可持续性与可复制性受到质疑。(AAAI)

更重要的是,在面对需要结合常识、逻辑推演与长期规划的复杂任务时,连接主义系统常常表现出“看似聪明但不可靠”的特征。例如,在知识图谱推理、基于规则的合约审核、复杂多步数学推理等任务中,纯神经模型很容易生成形式上合理但语义上错误的结论;而在价值对齐和安全对话场景中,仅靠统计模式学习无法保证系统始终遵守外显和隐含的规范与安全约束。(arXiv)

因此,越来越多的研究开始强调“第三范式”——神经符号及更一般的混合范式的重要性。最新的调查表明,在视觉推理、知识图谱推理和多步规划等任务上,神经符号系统在数据效率、可解释性和鲁棒性方面往往优于纯连接主义模型。(arXiv) 与其试图让神经网络单独学习所有结构化知识与逻辑规则,不如通过显式符号系统为其提供结构先验和可验证的约束,从而缓解连接主义在强人工智能道路上的瓶颈。

5 混合范式与神经符号 AI

5.1 集成方式与分类

所谓混合范式,狭义上可以理解为“神经符号 AI”,即在神经网络与符号系统之间建立紧密耦合,以同时获得感知与学习的能力和结构化推理与解释的能力。广义上,混合范式还包括与概率图模型、统计关系学习、程序综合乃至认知架构的多重融合。近年来多篇综述给出了神经符号 AI 的不同分类标准。(arXiv)

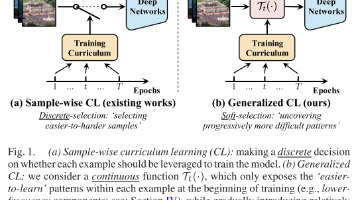

一个常见的维度是“集成层级与耦合方式”。概括而言,可以从以下几个连续维度理解神经符号系统的设计空间:一类方法将符号系统视作上层控制器,神经网络为其提供感知输入和统计预测;另一类方法则将逻辑规则与知识表示可微化,直接嵌入神经网络的损失与结构之中,实现端到端训练;还有方法通过概率编程与神经网络结合,将符号结构视作生成模型的骨架,而神经模块负责估计复杂、不可解析的似然项。在知识图谱与视觉推理等任务中,也存在将神经网络输出映射为符号结构,再在该结构上执行传统逻辑或约束求解的框架。(arXiv)

另一种分类视角,则关注“任务导向与可解释性要求”。例如,Delvecchio 等人在 2025 年的任务导向神经符号综述中指出,应当从具体任务出发区分是否确实需要显式符号推理与可解释结构,而不是把所有使用注意力图或注意力权重解释的模型都称为“神经符号”。他们强调,只有真正将神经网络与逻辑规则、求解器或明确的符号状态空间耦合的系统,才构成严格意义上的神经符号 AI。(IJCAI)

值得一提的是,最新的研究还提出了一些更具系统性的框架,例如 Sinha 等人提出的“神经符号框架”对现有方法进行统一抽象,从表示层、推理层与学习层三个维度刻画不同系统的异同,为工程实践者在设计混合系统时提供“模块化搭积木”的设计视角。(arXiv)

5.2 典型开源系统与生态

除了前文表2中列举的框架外,GitHub 等平台上已经形成了相对活跃的神经符号与概率逻辑开源生态。例如,Neural-Symbolic and Probabilistic Logic Papers 的开源列表系统整理了近年来神经符号与概率逻辑方向的代表性工作,按照子领域和时间排序,为研究者搭建了“文献地图”;而 symbolicai 等项目则尝试直接面向大模型与 Agent 场景,将神经符号引擎作为构建可解释 Agent 的基础设施。(GitHub)

更面向工业落地的框架如 Hybrid Intelligence,则强调在生产环境中将可解释神经网络、符号规则和人类专家知识集成,通过为关键决策路径保留可解释与可审计的逻辑结构,解决监管与合规要求。(umnai.com) 这些系统往往提供从数据到知识建模再到决策部署的一体化工具链,体现了神经符号 AI 从理论实验向实际生产迁移的趋势。

此外,在视觉场景图推理、事件结构化理解和复杂行为建模等领域,也出现了大量神经符号方法。例如,围绕场景图的神经符号视觉推理综述展示了如何利用逻辑规则和结构化表示来提升视觉问答、视觉常识推理等任务的性能与可解释性;而在事件识别和安全分析场景中,神经符号系统被用于在高层时间逻辑上进行推理,以更好地捕捉行为模式和异常。(neurosymbolic-ai-journal.com)

可以说,混合范式已经从“理论上可行”的概念走向“工程上可用”的工具阶段。对于构建强人工智能的技术路线图而言,这意味着我们不再需要在符号主义与连接主义之间做二选一,而是可以围绕具体能力需求,选取合适的神经符号组件进行组合。

6 面向强人工智能的技术路线图

6.1 能力分层与系统架构

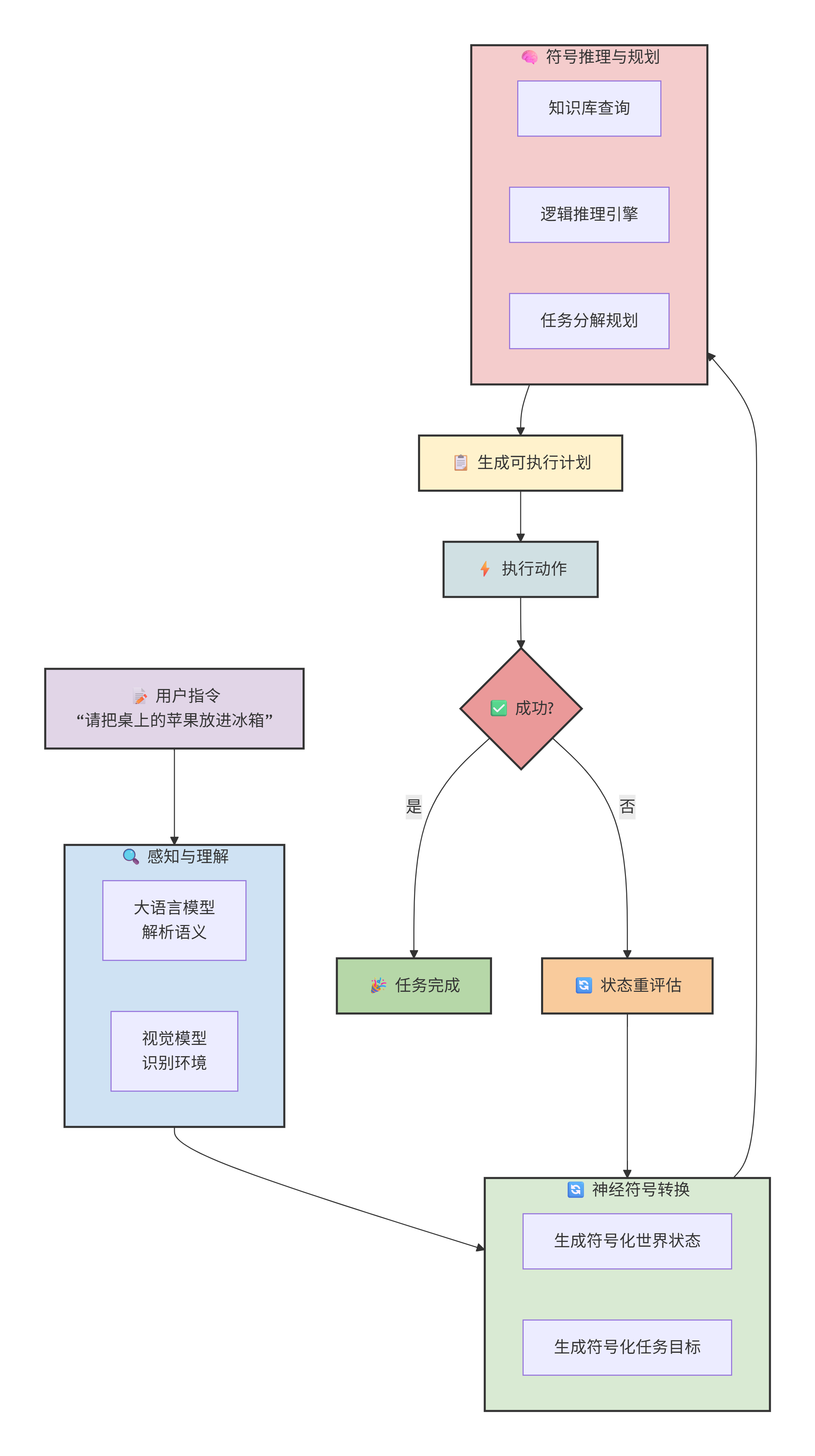

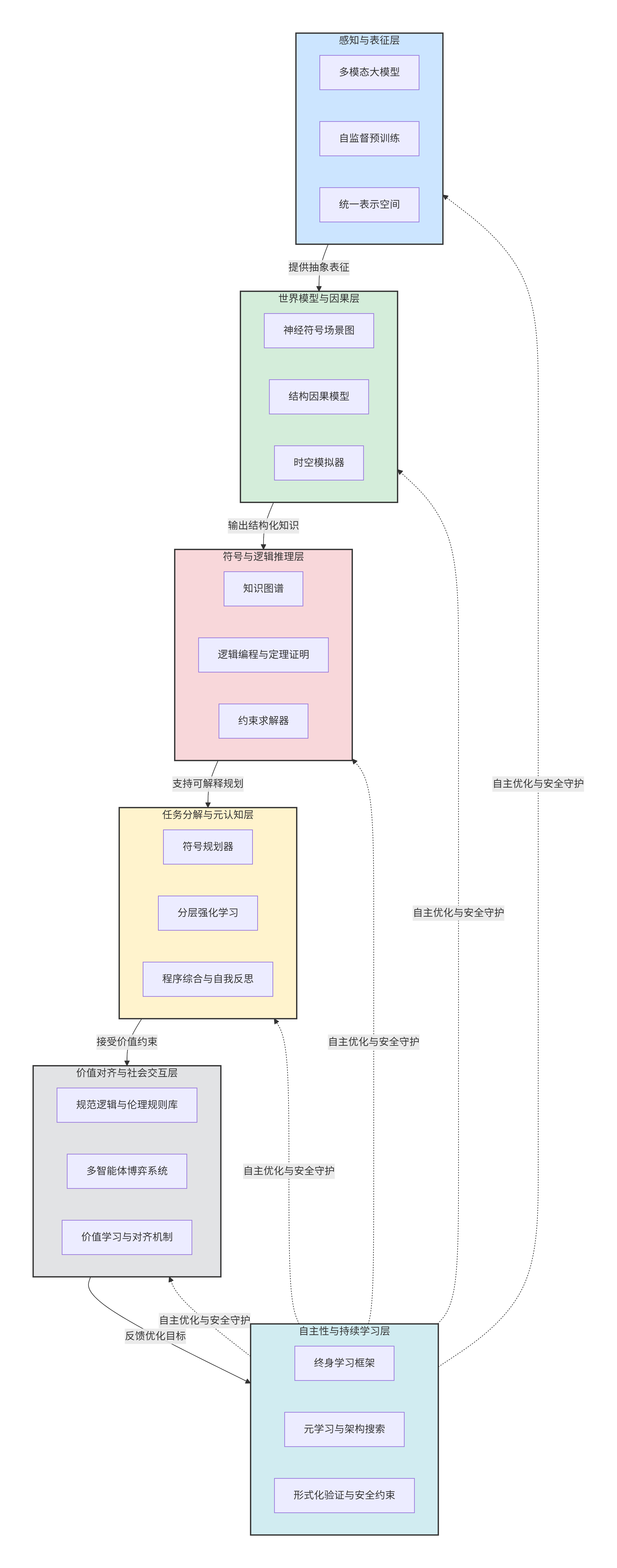

基于前文对能力谱系和混合范式的讨论,我们可以尝试构造一个面向强人工智能的“分层-模块化技术路线图”。这一路线图强调在不同层级采用最合适的范式与技术,并通过神经符号与其他混合机制实现跨层协同。(arXiv)

在感知与表征层,连接主义仍然扮演绝对主角,大规模自监督预训练、多模态对齐与对比学习等技术可以在图像、文本、语音、视频与结构化数据之间构建统一的表示空间;在世界模型与因果层,应该引入更多结构化先验与可解释模型,包括显式的因果图结构、可微分方程模型、混合神经-符号场景图等;在符号与逻辑推理层,则以知识图谱、逻辑编程和约束求解为核心,并通过神经符号框架与下层表征连接;在任务分解与元认知层,强化学习、程序综合和语言模型驱动的“自我反思”机制与符号规划相结合;在价值对齐与社会交互层,引入规范逻辑与伦理规则库,并通过数据驱动的价值学习校准其参数;在自主性与持续学习层,采用支持结构可塑性与终身学习的架构,并通过形式化验证与神经符号安全约束守护系统行为。(科学直通车)

从系统工程角度看,这一架构可以被视作“多层混合智能堆栈”,底层是连接主义的感知与表征中枢,中层是神经符号世界模型与知识层,上层是任务规划、价值对齐与自我反思模块。近年来关于“大模型之外的 AGI 架构”的讨论指出,仅靠单一巨大模型难以承担所有层级的功能,需要在其外构建结构化控制与推理层,这与混合范式的分层设计高度契合。(arXiv)

表3示意性地给出了一个时间维度上的技术路线,将不同阶段重点关注的能力与关键技术关联起来。

表3 面向强人工智能的阶段性技术路线图(示意)

| 路线阶段 | 时间尺度(相对) | 核心能力目标 | 关键技术与范式侧重 | 代表研究与开源方向示例 |

|---|---|---|---|---|

| 阶段 A:可解释感知与任务智能 | 近-中期(数年) | 在具体任务中实现高性能与可解释性,相比纯黑箱模型显著提升安全可控性 | 深度学习 + 规则检查;知识图谱 + 嵌入模型;LTN/NeurASP 等神经符号框架;形式化验证工具结合大模型 | 神经符号视觉推理、合同审核中的逻辑约束、带安全约束的决策系统(MDPI) |

| 阶段 B:世界模型与因果推理 | 中期(数年-十年) | 构建跨任务可共享的世界模型,实现反事实推理和长期规划 | 世界模型、结构因果模型、场景图神经符号推理、知识图谱 + 逻辑编程、任务导向神经符号框架 | 知识图谱神经符号推理、场景图常识推理、因果增强的策略学习(arXiv) |

| 阶段 C:元认知与价值对齐 | 中-远期(十年及以上) | 系统具备自我反思与目标管理能力,理解并遵守复杂的社会与伦理规范 | 语言模型 + 符号规划 + 规范逻辑;多智能体博弈 + 神经符号规范推理;持续学习与结构可塑性神经架构 | AGI 路线图与混合架构研究、神经符号安全与对齐框架、类认知架构的混合系统(arXiv) |

这一分阶段路线图并非严格的时间预测,而是强调工程实践中可以循序渐进地从“任务级可解释智能”过渡到“世界级推理能力”,再逐步迈向具备元认知与价值对齐能力的系统,在每一阶段都充分利用符号主义与连接主义的优势组合。

6.2 学习、推理与记忆的一体化

构建强人工智能的一个关键挑战,是实现学习、推理与记忆的一体化。纯神经系统往往将这些过程隐含在参数空间和激活模式中,而符号系统则倾向于将知识与推理显式外化。神经符号框架为这一问题提供了折中方案:通过将符号知识编译为可微约束或结构化模块,引导学习过程;同时保留显式的知识库与逻辑推理层,作为系统的“可读记忆”和“可验证推理器”。(arXiv)

最近的工作提出了多种实现路径。例如,某些框架将神经网络的中间表示映射为符号结构(如程序草稿、逻辑公式或场景图),再在这些结构上执行规划与推理;另一些框架则通过可微逻辑损失,让网络在训练时自动偏向满足逻辑约束,从而在推理过程中表现出更强的组合泛化能力。还有研究尝试利用语言模型生成和修改逻辑规则或知识图谱,将其作为一种“元学习”形式,使系统能够在体验中不断重构自己的知识结构。(IJCAI)

在记忆机制方面,混合范式也提供了丰富的设计空间。长期记忆可以采用知识图谱、事件日志和经验库等显式结构,由符号推理与查询机制管理;短期与工作记忆则可以依托神经网络的隐式状态或外部可微内存结构;而元记忆则用于维护关于自身能力、局限和策略表现的“自我模型”,支持元学习与策略选择。(arXiv)

6.3 安全性、对齐与可解释性

在面向强人工智能规划路线时,安全性与价值对齐不是附属问题,而应当从一开始就内嵌到架构与算法设计中。欧洲数据保护监管机构针对神经符号 AI 的技术评估指出,符号组件的引入可以在一定程度上提高系统决策过程的可解释性和可控性,有助于满足监管对透明度与可审计性的要求;同时,他们也提醒,若符号规则本身存在偏见或漏洞,系统可能以更“合理”的方式做出错误决策。(edps.europa.eu)

从技术路线图角度看,神经符号与混合范式为安全与对齐提供了若干重要工具。首先,规范逻辑与规则系统可以用来显式编码禁止行为、合规要求和伦理约束,并通过逻辑检查或约束求解对神经网络输出进行过滤和修正;其次,形式化验证与模型检查技术可以被用来分析系统在某些场景下的行为边界,尤其是安全关键系统;再次,可解释神经网络与神经符号框架共同构建了可追踪的决策路径,使得系统的“思路”可以被人类审查与纠正。(科学直通车)

在实践层面,许多 AGI 路线图与政策讨论都强调,应逐步从“结果对齐”走向“过程对齐”,即不仅关注系统输出的正确性,还关注其内部推理过程是否遵守预设的规则与规范。神经符号架构天然适合承担“过程对齐”的一部分职责,因为它允许我们在推理过程中插入可验证的规则和逻辑结构,并在必要时通过逻辑层覆盖或约束神经层的行为。(arXiv)

7 工程实践建议:如何在工业界落地混合范式

7.1 架构选型与技术栈

对于工程团队而言,“构建强人工智能”往往听起来过于遥远,而“在当前产品中逐步引入混合范式与神经符号组件”则是更具体且可操作的目标。基于前述文献与开源实践,可以归纳出一种“自底向上”的演进路径:从已有的深度学习系统出发,引入局部的符号组件和神经符号框架,在不大幅重构系统的情况下逐步提升可解释性和推理能力。(arXiv)

在技术栈上,底层通常依托主流深度学习框架(如 PyTorch、TensorFlow、JAX 等),承载感知与表征模型;中层可以使用知识图谱、图数据库和逻辑编程系统(如基于 Prolog、ASP 的引擎)来管理领域知识;在两者之间,通过 LTN、DeepProbLog、NeurASP、PyReason、symbolicai 等神经符号框架构建桥接层;上层则集成任务编排、工作流引擎和形式化验证工具,用于实现复杂任务规划、对齐与安全检查。(GitHub)

表4给出了一个典型的工程技术栈示意。

表4 面向混合范式的工程技术栈示例

| 层级 | 典型技术 / 组件 | 说明与实践要点 |

|---|---|---|

| 感知与表征层 | 深度神经网络、大模型框架(PyTorch、TensorFlow、JAX 等)、向量数据库 | 负责多模态感知与特征抽取,可利用预训练模型与自监督学习,支持向量检索与相似度计算 |

| 知识与推理层 | 知识图谱与图数据库、逻辑编程系统(Prolog/ASP)、规则引擎、约束求解器 | 管理领域知识与规则,提供符号推理能力,可与业务方共同维护 |

| 神经符号桥接层 | LTN、DeepProbLog、NeurASP、PyReason、symbolicai 等神经符号框架 | 将神经网络与符号系统连接,使模型能够在逻辑约束下学习与推理,兼顾性能与可解释性 |

| 任务编排与对齐层 | 工作流编排引擎、Agent 框架、形式化验证工具、规范逻辑与策略检查 | 实现复杂任务分解与执行,对关键决策路径进行逻辑检查和合规验证 |

| 运维与监控层 | 模型监控平台、可解释性与审计工具、数据与知识版本管理系统 | 监控混合系统的行为,记录推理轨迹,支持回溯与审计,保证数据与知识的版本一致性 |

这一技术栈并非必须一次性部署,而是可以按照业务需求和团队成熟度逐步演进。例如,对于已有推荐系统,可以先引入简单的规则引擎进行后处理,再将这些规则迁移到逻辑编程系统,并探索使用神经符号框架用规则约束模型训练;对于自然语言处理任务,可以先用知识图谱增强实体和关系识别,再逐步引入知识图谱推理和逻辑查询。(arXiv)

7.2 典型应用场景与实践路径

从近期文献和开源项目来看,混合范式在多个领域已经表现出显著优势。例如,在知识密集型问答与决策支持系统中,单纯依赖大模型往往容易产生幻觉和错误推理,而将大模型与知识图谱、逻辑推理系统结合,可以在提供自然语言交互体验的同时,通过符号层面进行事实校验和逻辑约束;在金融合规、法律文书分析等高度规范化领域,神经符号系统能够将法规条文和合规规则以逻辑形式编码,在模型生成建议或结论时执行形式检查,从而降低风险。(arXiv)

在视觉和多模态领域,神经符号视觉推理体现了混合范式对于复杂认知任务的优势。通过场景图和逻辑规则,系统可以更好地理解对象之间的关系、事件的因果结构,从而在需要常识推理和多步推演的问题中获得更高准确率与可解释性;在自动驾驶和机器人领域,神经符号框架有助于在高维感知信息和形式化安全规则之间建立直接桥梁,提高决策安全性。(neurosymbolic-ai-journal.com)

此外,面向未来 AGI 的研究也在探索神经符号与认知架构的结合,例如在语言模型之上叠加符号级的任务规划与元认知模块,将其视为“认知系统中的一个子模块”,而非整个系统本身。这样的系统可以在语言层面利用大模型的知识与生成能力,在逻辑层面利用符号系统的可验证推理能力,在控制层面利用规划与强化学习机制,实现较为完整的感知-推理-决策闭环。(arXiv)

从工程实践的角度看,推动混合范式落地需要团队在三个方面进行能力建设:一是跨学科沟通能力,能够让算法工程师、知识工程师、业务专家和安全合规人员共同参与系统设计;二是数据与知识一体化建设能力,在数据仓库和知识图谱之间打通闭环;三是工具与框架选型能力,了解神经符号与混合范式生态中的主流开源组件,选择适配自身场景和技术栈的方案。(arXiv)

8 结语与未来展望

回顾符号主义、连接主义与混合范式的发展轨迹不难发现,人类在追求强人工智能的过程中,实际上在不断寻求“结构与统计”“规则与学习”“知识与数据”之间的平衡点。符号主义教会我们如何用严谨的逻辑和可解释的结构刻画智能的高层机理;连接主义展示了如何利用大规模数据和强大算力自动提取复杂模式与表征;混合范式则尝试将二者的优点汇聚为一体,为构建具备世界模型、逻辑推理、元认知与价值对齐能力的强人工智能提供更现实的工程路径。(AAAI)

最新的神经符号综述与 AGI 路线图研究普遍认为,未来的智能系统很可能呈现高度模块化和层次化的结构,其中既包含深度学习驱动的感知与表征模块,也包含符号与逻辑驱动的推理与对齐模块;在此之上,还需要具备自我模型和元认知能力的控制层,负责目标管理、策略选择和自我修正。随着开源生态的不断发展,从 LTN、DeepProbLog、NeurASP 到 PyReason、symbolicai、Hybrid Intelligence 等框架逐步成熟,工程团队已经可以在现实项目中开始尝试混合范式的落地与迭代,在具体业务价值的驱动下渐进式逼近强人工智能所要求的能力边界。(GitHub)

当然,本文提出的技术路线图仍然只是一种理性化的抽象,真正的技术演化往往充满路径依赖与历史偶然性。未来几年,大模型、世界模型、神经符号框架、认知架构、脑启发计算等多个方向都可能产生突破,从而改变我们对“最优路线”的判断。然而,无论具体技术路线如何变化,“在感知层拥抱连接主义,在推理与对齐层引入符号主义,在系统层采用混合范式与神经符号框架”这一基本思路,已经在越来越多的研究与实践中获得印证,也为工程团队在复杂技术选择面前提供了一个清晰且可操作的坐标系。(arXiv)

参考资料

[1] W. Gibaut et al., “Neurosymbolic AI and its Taxonomy: a survey”, arXiv:2305.08876, 2023.

[2] U. Nawaz et al., “A review of neuro-symbolic AI integrating reasoning and learning”, 2025.

[3] G. Marra et al., “From statistical relational to neurosymbolic artificial intelligence”, Artificial Intelligence, 2024.

[4] B. P. Bhuyan et al., “Neuro-symbolic artificial intelligence: a survey”, Neural Computing and Applications, 2024.

[5] G. P. Delvecchio et al., “Neuro-Symbolic AI: A Task-Directed Survey in the Black-Box Models Era”, IJCAI, 2025.

[6] S. Sinha et al., “Neuro-Symbolic Frameworks”, arXiv:2509.07122, 2025.

[7] S. Badreddine et al., “Logic Tensor Networks”, Artificial Intelligence, 2022.

[8] C. Baral et al., “NeurASP = Neural Network + ASP”, Tutorial at AAAI, 2023.

[9] B. Liang et al., “AI Reasoning in Deep Learning Era: From Symbolic AI to Neuro-Symbolic AI”, Mathematics, 2025.

[10] L. N. DeLong et al., “Neurosymbolic AI for Reasoning over Knowledge Graphs: A Survey”, 2023.

[11] Neurosymbolic AI Journal, “A Survey of Neurosymbolic Visual Reasoning with Scene Graphs”, 2023.

[12] G. Apriceno et al., “A Neuro-Symbolic Approach to Structured Event Recognition”, TIME, 2021.

[13] A. Goel, “Symbolic versus connectionist AI”, AI Magazine, 2022.

[14] B. Wei et al., “A Comparative Review of Symbolism and Connectionism in AI”, 2025.

[15] O. Duch et al., “AGI Concept, State of the Art, and Future Prospects”, 2008 及后续综述。

[16] A. R. 等, “Artificial General Intelligence: Roadmap to Achieving Human-Level Capabilities”, 2023.

[17] “Thinking Beyond Tokens: From Brain-Inspired Intelligence to AGI Architectures”, 2025.

[18] “The Synergy of Symbolic and Connectionist AI in LLM Era”, arXiv:2407.08516, 2024.

[19] “Neuro-symbolic artificial intelligence”, European Data Protection Supervisor TechSonar, 2024.

[20] ExtensityAI, “symbolicai: A neuro-symbolic perspective on LLM agents”, GitHub 仓库。

[21] “Neural-Symbolic and Probabilistic Logic Papers”, GitHub curated list, 2024–2025.

[22] “PyReason – Neuro Symbolic AI”, Arizona State University NeuroSymbolic AI Group.

[23] Umnai, “Hybrid Intelligence: A Neurosymbolic Framework”, 技术博客, 2025.

[24] K. Acharya, “NeuroSymbolic AI: Past Present and Future”, Medium, 2025.

[25] T. DeLong, “Neuro-Symbolic AI: A Foundational Analysis of the Third Wave’s Hybrid Core”, Medium, 2025.

[26] Teeter-Totter, “Difference between Symbolic and Connectionist AI”, 技术博客, 2025.

[27] “Beyond LLMs Architecture: The Path to AGI”, 技术报告, 2025.

[28] “Nature’s Roadmap for AGI”, Artificial Intelligence Monaco, 专栏文章。

[29] 维基百科,“Symbolic artificial intelligence” 词条与相关历史资料。

更多推荐

已为社区贡献9条内容

已为社区贡献9条内容

所有评论(0)