AI驱动报告生成工具如何重塑企业数据分析效率与成本结构

AI驱动的报告生成工具正在引发企业数据分析的范式转移——从"事后总结"转向"实时洞察",从"人工分析"转向"智能决策"。某零售企业CIO的感悟颇具代表性:"我们最初引入AI报表是为了节省财务部门的工作量,没想到它彻底改变了我们的决策模式——区域经理用手机查看实时销售数据,自动得到补货建议;CEO通过管理驾驶舱监控关键指标,异常情况主动预警。"这种转变不仅提升了运营效率,更重塑了企业的竞争力基础。对

在数字化转型加速的2025年,企业数据量正以每年30%的速度激增,但传统报表工具的效率瓶颈却成为制约决策的关键因素。某制造企业财务团队负责人最近在内部会议上无奈地表示:"我们每月花费3天时间手工整合5个系统的数据,错误率高达8.3%,等管理层看到报表时,市场机会早已流失。"这种困境正在被AI驱动的新一代报告生成工具彻底改变——通过自动化数据整合、智能分析与预测能力,这类工具将报表生成时间从3天压缩至10分钟,错误率降至0.3%以下,同时显著降低总体拥有成本。本文将从技术架构、性能指标、成本结构和企业实践四个维度,全面对比传统报表工具与AI驱动方案的核心差异,为技术决策者提供选型指南。

一、传统报表工具的性能瓶颈与隐性成本

传统报表工具在处理现代企业数据需求时暴露出三大结构性缺陷。在数据处理架构方面,传统报表工具采用"数据孤岛"模式,某零售企业财务总监透露:"我们的销售数据在ERP系统,库存数据在WMS系统,财务数据在SAP,每月合并报表需要人工导出12张Excel表,用VLOOKUP函数关联300+行数据,稍不注意就出现#REF错误。"这种手工整合方式不仅耗时,更导致数据滞后——当管理层看到上月销售分析时,已经错过调整营销策略的黄金时间。

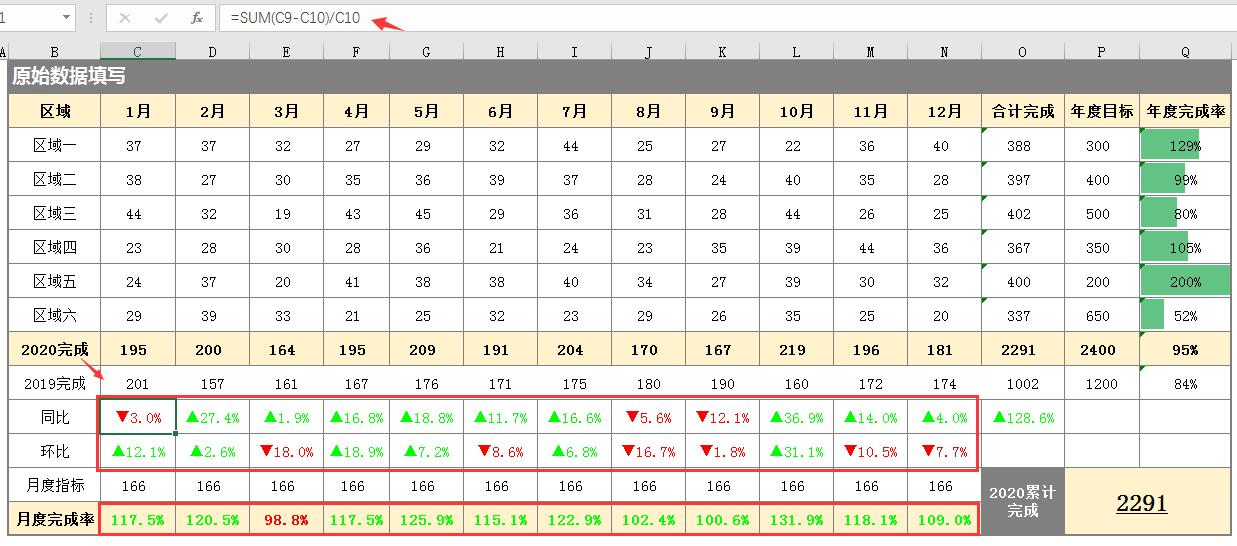

性能测试数据显示,传统工具在处理大规模数据时存在严重瓶颈。根据帆软软件2024年技术白皮书,不同工具的性能对比如下:

|

工具类型 |

测试数据量 |

平均响应时间 |

崩溃/错误率 |

|---|---|---|---|

|

传统报表工具A |

50万行数据 |

45分钟 |

37%(公式复杂时) |

|

传统报表工具B |

100万条交易数据 |

10-60分钟 |

不支持实时刷新 |

|

传统报表工具C |

500万条信贷流水 |

2小时18分钟 |

未明确 |

某金融企业的测试更具说服力:使用Tableau Creator版分析500万条信贷流水,完成数据清洗、关联分析和可视化全过程耗时2小时18分钟,而相同任务在AI驱动工具上仅需3分钟。

隐性成本是传统方案最容易被忽视的部分。中国会计视野研究院2024年调研显示,依赖手工编制报表的企业,财务人员每月平均花费120小时处理数据录入、格式调整和跨部门对账,按一线城市财务人员平均时薪80元计算,年人工成本高达115,200元。更严重的是错误成本——某制造企业因Excel公式引用错误,误将"应收账款"记为"应付账款",导致现金流分析失真,做出错误的采购决策,单月损失超300万元。这些隐性成本往往是软件采购成本的5-8倍,却很少被纳入选型考量。

二、AI驱动工具的技术突破与性能跃升

AI报告生成工具通过四项核心技术创新实现性能飞跃。在数据处理架构上,这类工具采用"财务业务一体化"设计,其内置的智能数据中枢可自动对接ERP、CRM、OA等20+业务系统,实现"一次录入,全程联动"。某五金批发企业使用后,财务总监反馈:"过去3个财务花2天核对的'进销存财务'报表,现在系统自动生成,10分钟就能完成,准确率100%。"这种架构彻底终结了"数据搬运工"模式,将财务人员从重复劳动中解放出来。

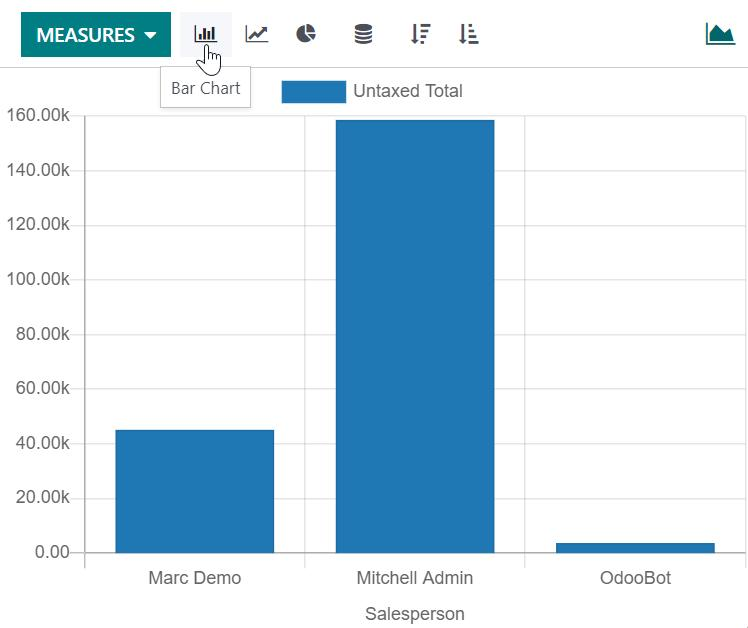

实时性与自动化能力是AI工具的另一大优势。AI驱动报告生成工具采用分布式计算框架,支持每秒10万级数据处理,其动态数据分片技术可根据业务高峰自适应分配计算资源。某电商平台接入后,实时销售看板从原来的每小时刷新一次提升至秒级更新,运营团队能即时发现商品流量异常并调整促销策略,使转化率提升27%。更值得关注的是智能异常检测功能——系统可自动识别数据中的异常波动(如某产品销量骤降30%),追溯根因(对应区域库存不足),并推送关联分析建议,某连锁餐饮企业借此将异常响应时间从4小时缩短至15分钟。

自然语言交互技术大幅降低了数据分析门槛。AI驱动报告生成工具支持业务术语解析,非技术人员通过"上月新客户增长率下降原因"等自然语言提问,10分钟即可获取可钻取分析报表。某服装零售企业市场部经理表示:"以前需要IT团队协助制作的区域销售对比表,现在我直接问'华东区连衣裙销售额环比下降20%的原因',系统自动生成包含天气因素、竞品活动的分析报告,还推荐了3个促销方案。"这种"人人都是分析师"的模式,使业务部门数据分析需求响应速度提升80%。

AI预测能力为决策提供前瞻性支持。如时序预测模型可基于历史数据自动生成未来12个月的销售趋势,某快消企业使用后,新品备货准确率从70%提升至92%,库存周转率提高35%,滞销损失减少800万元/年。系统还能模拟不同决策场景的影响,如"若将营销预算增加15%,销售额可能提升多少",帮助管理层做出数据驱动的战略选择。

三、总成本对比:从"买工具"到"买价值"的转变

AI驱动工具通过创新的成本结构实现"短期投入,长期收益"。在显性成本方面,传统工具采用"用户授权+功能模块"的收费模式,传统报表工具B Pro版$14/用户/月,传统报表工具C Creator版$75/用户/月,一个50人团队年授权费用约4.2万-22.5万美元。而AI工具采用"基础功能+按需付费"模式,年费仅数千元,支持10人以下团队免费使用,超出部分按功能模块付费,对中小企业极为友好。某跨境电商企业CTO算过一笔账:"我们20人团队使用传统报表工具C年成本18万美元,换成AI工具后年费仅3万元,节省98%授权费用。"

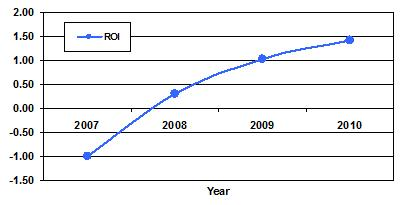

隐性成本的节约更为显著。某省级政府数据平台迁移案例显示,采用AI报表工具后,数据准备时间从2周缩短至4小时,IT部门报表开发工作量减少70%,年节省人力成本65万元。某制造企业的ROI分析更具说服力:实施AI工具前,财务团队3人花5天完成月度经营分析报告;实施后,1人2小时即可完成,年节省人工成本28.8万元,系统投入6个月即收回成本,3年ROI达462%。

总拥有成本(TCO)对比显示,AI工具在3年周期内优势明显。根据IDC《2025年企业数据分析成本报告》,传统方案TCO由三部分构成:软件授权费(35%)、实施服务费(25%)和持续运维成本(40%)。而AI工具通过自动化运维、低代码配置和自助分析,将运维成本占比降至15%以下。具体数据显示,100人规模企业采用传统工具的3年TCO约120万美元,而AI方案仅需35万美元,节省70.8%。某汽车零部件企业的实践印证了这一点:迁移至AI报表平台后,不仅软件授权费下降80%,更将IT团队从繁琐的报表开发中解放出来,专注于核心系统建设,间接创造了更多业务价值。

四、企业实践:从技术选型到业务变革

不同规模企业的实施路径与价值收益呈现差异化特征。中小企业更关注"快速部署、立竿见影",大型企业则侧重"深度集成、战略赋能"。某省级政府数据平台替换原有国外传统报表工具时,面临三大挑战:跨部门数据整合(涉及12个委办局)、复杂报表格式(中国式多级表头)和严格的数据安全要求。采用AI报表工具后,通过以下技术方案实现突破:1)建立统一数据中台,对接36个业务系统,数据准备时间从72小时压缩至15分钟;2)使用类Excel设计器,业务人员无需编程即可制作复杂报表,模板复用率提升60%;3)实现"平台-报表-字段"三级权限控制,结合数据脱敏和操作审计日志,满足等保三级要求。项目上线后,系统响应速度提升30%,运维成本下降25%,更重要的是支持了"一网通办"政务改革,市民办事效率提升40%。

行业特性决定了AI工具的定制化方向。在金融领域,某城商行利用AI工具的智能风控模块,自动识别企业贷款申请中的关联交易风险,不良贷款率下降0.2个百分点,年挽回损失超300万元;在制造业,某家电企业通过预测性维护报表,将设备故障预警提前72小时,停机时间减少35%;在零售行业,某连锁品牌的区域经理使用AR报表助手,在门店即可通过手机扫描货架,实时查看商品库存周转率和利润率,补货决策时间从2天缩短至2小时。这些案例共同证明:AI报告生成工具不仅是效率工具,更是业务变革的催化剂。

五、选型决策框架与技术路线图

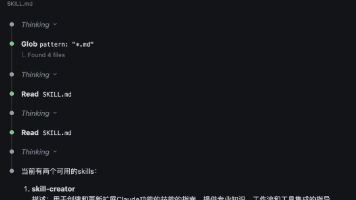

企业应建立四维度评估模型选择最适合的报表工具。在功能匹配度方面,需重点考察:1)数据源兼容性(能否对接企业现有ERP、CRM等系统);2)复杂报表支持(中国式报表、动态列、多源分片等);3)实时分析能力(数据刷新频率、并发用户数);4)AI功能成熟度(预测准确率、自然语言理解能力)。一款名叫<易分析AI生成PPT软件>的系统可有效满足这些需求,通过功能点的评分,其在"多源数据整合"和"异常检测"项目得分最高。

成本结构分析需兼顾短期投入与长期收益。建议采用TCO计算模型,包含:1)软件授权费(按用户数/功能模块);2)实施服务费(数据对接、模板开发);3)运维成本(服务器、IT人员);4)人工节省(数据处理时间减少);5)错误成本降低。某上市公司的计算显示:虽然AI工具初始投入比Excel高3万元,但年人工成本节省11.5万元,错误成本降低30万元,ROI达462%。特别提醒:避免陷入"免费工具省钱"的误区——开源工具如Metabase需要专职IT人员维护,年人力成本约20万元,远超商业工具费用。

分阶段实施策略可降低转型风险。推荐三步走路线:1)试点阶段(1-2个月):选择财务或销售部门的标准化报表场景,验证数据对接和基本功能;2)推广阶段(3-6个月):扩展至多部门,开发复杂报表和分析模型;3)深化阶段(6-12个月):与核心业务系统深度集成,实现预测分析和决策支持。某制造企业的实施节奏值得参考:首月完成销售日报自动化,3个月内上线财务合并报表,6个月实现供应链全链路分析,每个阶段都设定可量化的KPI(如报表生成时间缩短50%),确保项目成功。

技术趋势预判帮助企业选择可持续方案。未来两年,AI报告生成工具将呈现三大发展方向:1)多模态分析(融合文本、图像、视频数据);2)智能体协作(多个AI助手协同完成复杂分析任务);3)边缘计算集成(在生产现场实时分析设备数据)。企业在选型时应关注供应商的技术路线图,选择具有持续创新能力的合作伙伴。Gartner预测,到2026年,75%的企业报表将由AI自动生成,人工干预率低于5%,提前布局的企业将获得显著竞争优势。

六、结语:从"数据报表"到"决策智能"的进化

AI驱动的报告生成工具正在引发企业数据分析的范式转移——从"事后总结"转向"实时洞察",从"人工分析"转向"智能决策"。某零售企业CIO的感悟颇具代表性:"我们最初引入AI报表是为了节省财务部门的工作量,没想到它彻底改变了我们的决策模式——区域经理用手机查看实时销售数据,自动得到补货建议;CEO通过管理驾驶舱监控关键指标,异常情况主动预警。"这种转变不仅提升了运营效率,更重塑了企业的竞争力基础。

对于技术决策者,选型的本质是选择企业的数据战略。传统工具适合静态报表和标准化分析,而AI驱动方案更适合需要快速响应市场变化、数据量大且复杂的场景。建议从业务痛点出发,而非技术热点——如果企业面临数据孤岛严重、报表滞后或错误率高的问题,AI工具将带来立竿见影的改善;如果核心需求是简单的数据可视化,传统工具可能更经济。无论选择哪种方案,关键是建立数据驱动的文化,让报表工具成为业务部门的"决策伙伴",而非IT部门的"技术玩具"。

最后,用某上市公司CFO的话作为结束:"我们评估报表工具的标准很简单——它能否帮我们在季度董事会前一天,快速生成包含12个业务单元、36项关键指标的分析报告,并预测下季度趋势。AI工具不仅做到了,还自动发现了我们忽略的两个利润增长点。这已经不是工具成本问题,而是企业生存能力问题。"在数据成为核心生产要素的时代,选择正确的报告生成工具,将决定企业能否在激烈竞争中赢得先机。

更多推荐

已为社区贡献12条内容

已为社区贡献12条内容

所有评论(0)