实战ModelEngine:我从“调包侠”到“造物主”的蜕变

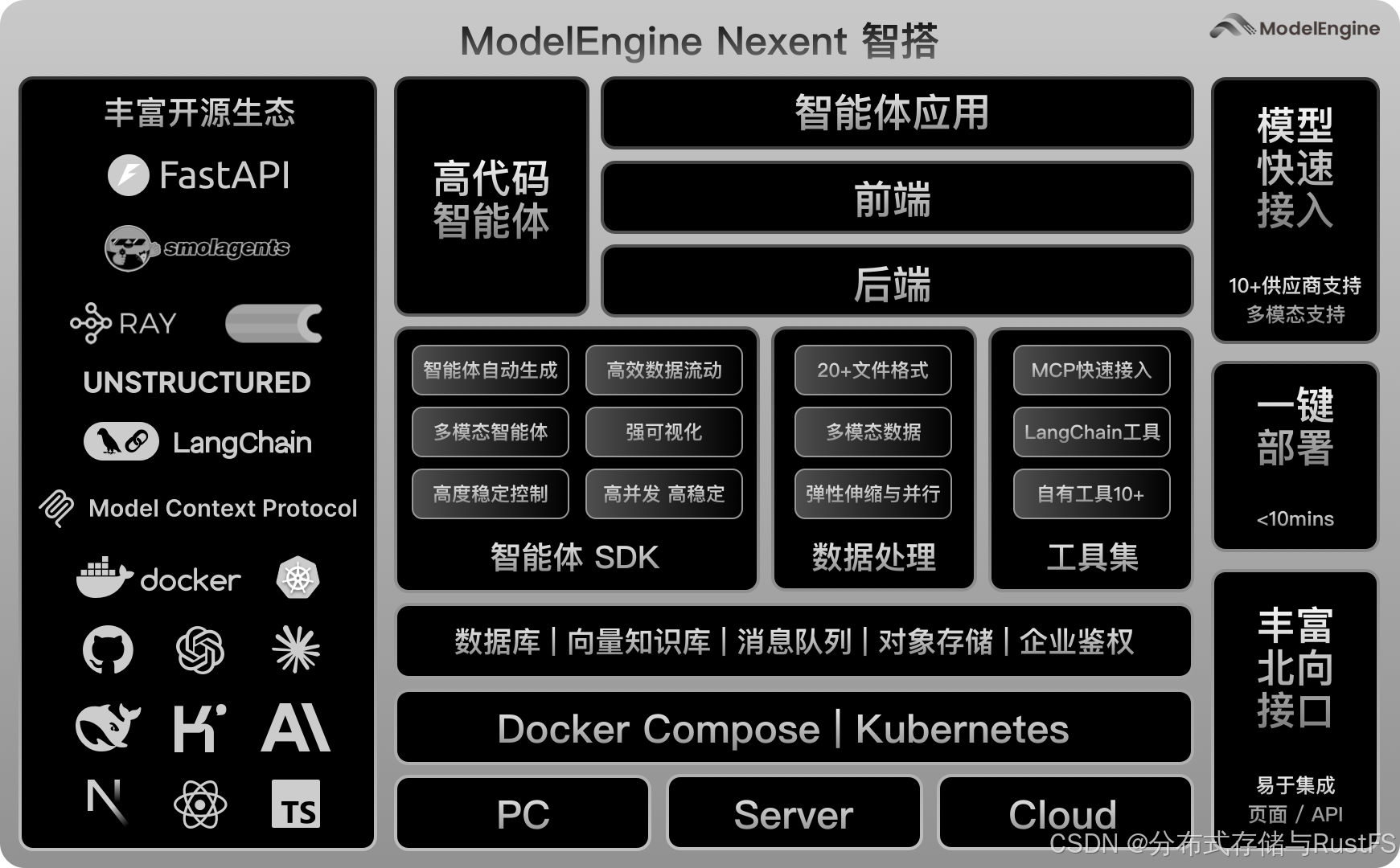

本文是一篇基于华为ModelEngine平台的深度实践报告。通过构建一个“技术方案评审专家”智能体,完整演示了从知识库构建、提示词调优到MCP服务接入与多智能体协作的全流程。文章高度评价了ModelEngine的知识库自动摘要、提示词辅助生成与实时调试功能,认为其显著提升了开发效率。通过与Dify的对比,文章指出ModelEngine在企业级、复杂场景及私有化部署方面更具优势,是希望从“API调用

都说AI智能体开发门槛变低了,但真能自己捣鼓出一个“专家级”应用吗?这次我押宝华为的ModelEngine,目标是造一个能帮我评审技术方案的“毒舌同事”。下面这份记录,不仅有成功经验,更有我踩过的那些坑。相信我,这篇实操笔记比官方文档更“下饭”。

一、 开场白:我为什么跟ModelEngine“死磕”?

市面上AI平台这么多,Dify、Coze一个个看着都挺香。但作为一个在国企做过私有化部署的老鸟,我最后还是钻进了ModelEngine。无他,就冲着它身上那股子“华为味儿”——稳重、全栈、能关起门来自己玩。我的需求很直接:不想只当个“调包侠”,我想从数据到部署,完整地掌控一个能解决实际问题的智能体。

二、 我想做个啥?一个敢对我说“不”的评审专家

想法来源于痛苦。每次技术方案评审会,不是吵成一团,就是一团和气。我急需一个铁面无私的“第三方”,它能:

- 把我司厚厚的技术规范当成“法律条文”来用;

- 像最苛刻的架构师一样,从可行性、风险、可维护性等多个角度“喷”我的方案;

- 最好还能有点“八卦”能力,能查到技术组件的最新漏洞。

说白了,我想让它成为我的“思想钢印”,确保方案不跑偏。

三、 第一步:喂资料——别再把知识库当网盘了!

1. 痛苦的过往:

以前用别的平台,传文档就像往网盘里扔文件,传完就完了。模型到底学到了啥?不知道。只能靠一次次提问去“盲测”。

2. ModelEngine的惊喜:

在ModelEngine里上传完《Java开发规范》几个PDF后,我习惯性地点了根烟,准备开始漫长的“盲测”调试。结果烟还没抽完,我发现平台右侧已经给每个文档生成了一段内容摘要。

就是这个不起眼的功能,让我第一次感觉平台在“思考”。它让我在几分钟内就确认了核心规范是否被正确识别,而不是在后续对话里抓瞎。这哪是知识库,分明是个带着脑子的知识管家。

四、 第二步:下指令——把提示词从“祈祷文”变成“操作手册”

1. 从“菜鸟”到“老司机”的提示词演进:

- 菜鸟版: 你是一个技术评审专家。 (结果:它只会泛泛而谈“这个方案很好,但要注意风险”。)

- 入门版: 请从可行性、先进性等维度评审。 (结果:维度有了,但深度不够,像套模板。)

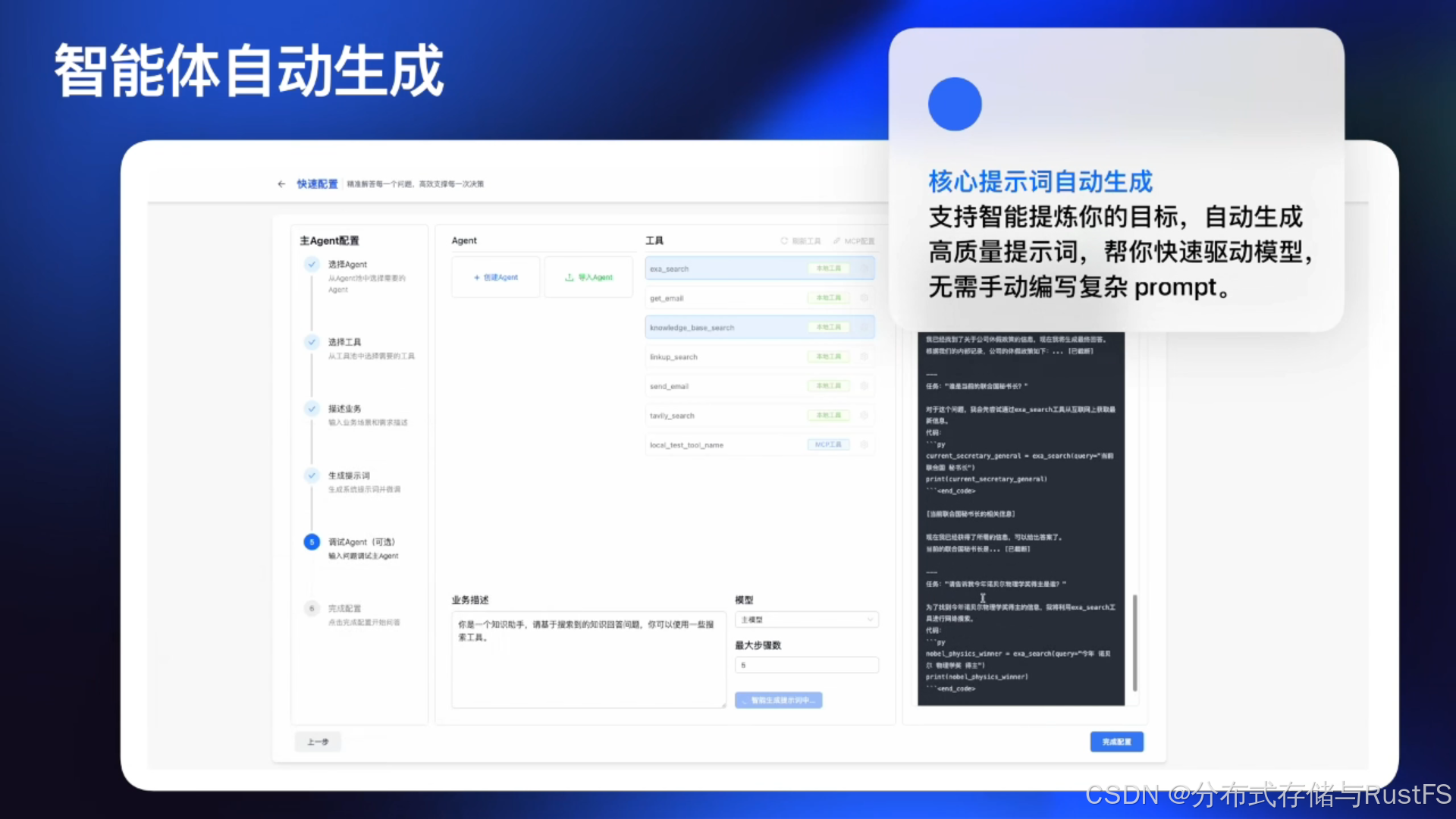

- ModelEngine助攻版: 我用了平台的“提示词优化”功能,输入了我的初步想法。它反手就给我生成一个带身份、任务、流程、输出格式的草案。我在这个骨架上,融入了我自己的“恶趣味”:

# 身份与性格

你是我们团队里人见人怕的“技术魔头”Reviewer,以发现别人方案中的漏洞为乐,点评风格犀利、毒舌,但一针见血。

# 核心工作流

1. 【速读】用两句话概括方案核心。

2. 【对照】把方案拖到知识库的“规范墙”上撞一撞,指出任何不符之处。

3. 【开喷】按以下四个角度开火,每个点必须有具体例子:

- `可行性`:这玩意儿要多少人天?会不会做着做着就烂尾了?

- `先进性`:用的技术是“古董”还是“网红”?会不会明年就没人维护了?

- `可维护性`:三个月后,接盘的兄弟会不会骂娘?

- `风险`:会不会宕机?会不会被黑?

4. 【给糖】喷完了,得给解药。针对问题,给出能落地的修改建议。

5. 【判决】最后给个痛快话:过,还是不过?

# 输出要求

别给我写论文,用Markdown,突出重点,让我一眼能看到关键信息。

看,一样的逻辑,但有了“人设”和“行话”,AI回复的灵性一下就出来了。

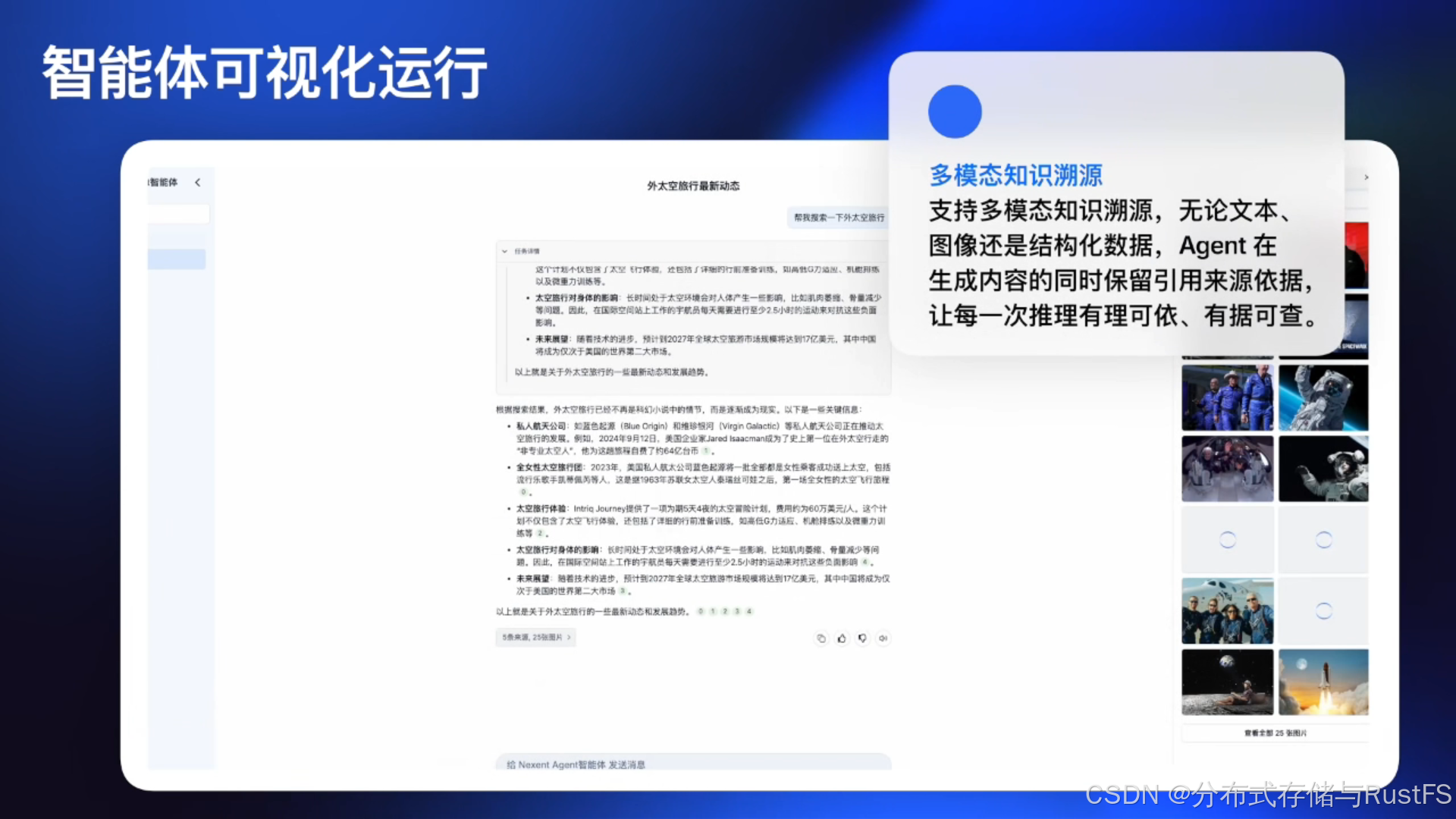

五、 第三步:玩花活——让智能体学会“摇人”

1. 调试:和自己创造的“怪物”聊天

在ModelEngine的“对话预览”里,我不断用各种烂方案去“调戏”它。这个过程极其上瘾,就像在打磨一个作品。你会发现,“哦,原来它对这个词理解偏了”,“这个地方我得在提示词里加个例子”。这种即时反馈的调试,是纯手写代码无法比拟的快感。

2. 接入MCP:给它配一个“外置大脑”

光有内部规范不够,我需要它能获取实时信息。ModelEngine的MCP服务接入让我眼前一亮。我找了个“安全情报”MCP服务,简单配置就给我的智能体装上了。

现在,我的提示词里可以加一句:“当用户方案中提到Nginx或Redis时,自动调用CVE查询服务,看看有没有没打补丁的漏洞。”

这就好比给你的智能体配了一个随时在线的专家顾问团,从“闭门造车”升级到了“开门搞协作”。

六、 横向掰头:ModelEngine vs Dify,我选谁?

| 对比维度 | ModelEngine | Dify |

|---|---|---|

| 上手感觉 | 功能强大但略显高冷,像企业级IDE | 亲切感十足,像轻量级代码编辑器 |

| 知识库 | “带脑子”的管家,自动摘要省了我大量确认时间 | “尽职”的图书管理员,能存能取,但不太主动 |

| 扩展性 | MCP协议 + 多智能体协作,格局打开,能搞“集团军作战” | 插件市场丰富,更像“超级瑞士军刀” |

| 部署 | 写在基因里的私有化,为数据安全而生 | 公有云为主,简单快捷 |

| 一句话总结 | 想搞严肃、复杂、保密的项目,它是重炮。 | 快速原型、轻量应用、个人学习,它是利刃。 |

七、 总结与吐槽:痛并快乐着的创造者之旅

收获:

这次实践,让我从一个API调用者,变成了一个智能体的“造物主”。ModelEngine的全流程覆盖,尤其是知识库摘要和可视化调试,实实在在地提升了我的效率。它不是把我框定在死板的工作流里,而是给了我一套趁手的工具,让我能自由地创造。

槽点与期待:

- 学习成本: 界面功能点多,刚开始得花点时间摸索,没那么“无脑”。

- 社区生态: 相比一些明星开源项目,交流和分享的氛围还在成长中,希望能看到更多像我这样的真实玩家案例。

最后说一句:

如果你满足于“套个模版,快速出活”,那有很多更简单的选择。但如果你和我一样,享受从零开始亲手创造一个“数字生命”,并看着它在你的调教下变得越来越聪明、越来越专业的过程,那么ModelEngine这个平台,绝对值得你沉下心来,好好“死磕”一番。

体验地址:https://modelengine-ai.net/#/home

更多推荐

已为社区贡献32条内容

已为社区贡献32条内容

所有评论(0)