学术与职场演示文稿的结构化生成机制探析:基于 PaperXie AI PPT 功能的流程解构与适用性研究

AI PPT 生成工具的本质,是将演示文稿制作从“从零设计”简化为“结构适配”,从而降低形式性门槛。内容为体,演示为用。然而,演示的真正价值,始终源于内容的深度、逻辑的严密与表达的精准。技术工具可提供框架,但无法替代思考。建议使用者将其定位为“初稿生成器”或“结构参考”,在获得输出后,主动进行内容校准、逻辑优化与表达润色,方能在效率与质量之间取得平衡,实现技术真正服务于学术与专业表达的初衷。t=P

在科研成果展示与工作成果汇报中,演示文稿(PPT)的核心功能在于对已有文本内容的逻辑重构与视觉转译,而非原创性设计。然而,对于非视觉专业背景的研究者与职场人士而言,如何将一篇结构完整的论文、报告或总结,高效转化为符合场景规范的幻灯片序列,常因缺乏排版经验与模板认知而成为效率瓶颈。

针对此问题,部分学术辅助平台引入了基于场景模板的自动化转译功能。本文依据 PaperXie 平台官网对其AI PPT模块的功能逻辑、操作流程及技术边界进行客观解析,旨在厘清其在“内容—演示”转换链中的辅助角色。

一、功能定位:写作成果的格式化输出端口

官网地址:点击直达![]() https://www.paperxie.cn/ppt/create

https://www.paperxie.cn/ppt/create

在 PaperXie 的功能体系中,“AI PPT”被归类于“智能写作”主栏目下的子项,与“开题报告”“答辩稿”“文献综述”“PPT”等并列,且明确列出“开题PPT”“答辩PPT”等具体类型。这表明该功能并非通用设计工具,而是面向特定学术与职场场景的格式转换接口。

其设计逻辑为:用户先通过平台完成文字内容撰写(或导入已有文档),再选择对应的演示类型,系统据此调用预设结构模板,实现内容到幻灯片的自动化映射。这种“先内容、后形式”的流程,契合学术写作的实际工作流。

二、操作流程:场景驱动的三阶段任务链

根据官网界面信息,该功能的操作可划分为三个阶段:

阶段一:内容输入

- 用户可在文本框中输入自然语言指令(如“生成关于深度学习的课程PPT”);

- 或通过文档上传功能导入已撰写的 Word、PDF 文件;

- 系统将基于输入内容提取核心信息,作为PPT生成的基础素材。

阶段二:场景与视觉配置

- 场景选择:提供“开题PPT”“答辩PPT”“工作汇报”“教学教案”等类型,每种对应不同的章节结构(如答辩类默认包含研究背景、方法、结果等模块);

- 风格配置:支持按“简约”“商务”“科技”“国风”等视觉风格及多色系进行筛选;

- 资源规模:界面标注“共15,182个模版供您挑选”,说明其模板库具备一定广度。

阶段三:输出与调整

- 生成后以缩略图形式预览PPT;

- 支持在线修改文字内容、免费更换模板;

- 整个流程中未出现“立即购买”“联系客服”“限时优惠”等诱导性元素,符合学术辅助工具的中立属性。

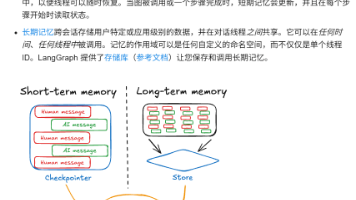

三、技术逻辑:模板调用与内容填充的协同机制

该功能的技术实现路径可概括为:

- 场景识别:根据用户选择的PPT类型(如“答辩PPT”),加载对应的结构框架;

- 内容映射:将输入文本或上传文档中的标题、段落按语义分配至预设幻灯片位置;

- 样式应用:统一应用所选风格的字体、配色、版式;

- 格式输出:生成标准PPT文件,支持下载与后续编辑。

值得注意的是,官网未提及支持动态图表、复杂动画、数据联动等高级功能,其输出更可能为静态、结构清晰、内容完整的初稿,而非最终成品。

四、适用边界与使用建议

典型适用场景

- 学术场景:将毕业论文转化为开题或答辩PPT;

- 教学场景:将课程讲稿转为课堂演示材料;

- 职场场景:将项目报告转为述职或复盘PPT;

- 协作场景:团队成员采用统一模板,提升汇报整体性。

功能局限

- 无法生成复杂交互或动态可视化内容;

- 对无清晰标题层级、段落混杂的文档识别效果有限;

- 不具备智能逻辑重组能力,依赖输入内容本身的结构质量;

- 生成结果需人工复核内容准确性、术语规范性与逻辑连贯性。

五、结语:辅助工具应回归“支持”本位

AI PPT 生成工具的本质,是将演示文稿制作从“从零设计”简化为“结构适配”,从而降低形式性门槛。PaperXie 的实现路径体现了对用户工作流的理解:内容为体,演示为用。

然而,演示的真正价值,始终源于内容的深度、逻辑的严密与表达的精准。技术工具可提供框架,但无法替代思考。建议使用者将其定位为“初稿生成器”或“结构参考”,在获得输出后,主动进行内容校准、逻辑优化与表达润色,方能在效率与质量之间取得平衡,实现技术真正服务于学术与专业表达的初衷。

更多推荐

已为社区贡献21条内容

已为社区贡献21条内容

所有评论(0)