具身智能体中跨传感器时序重建与空间标定的鲁棒方法

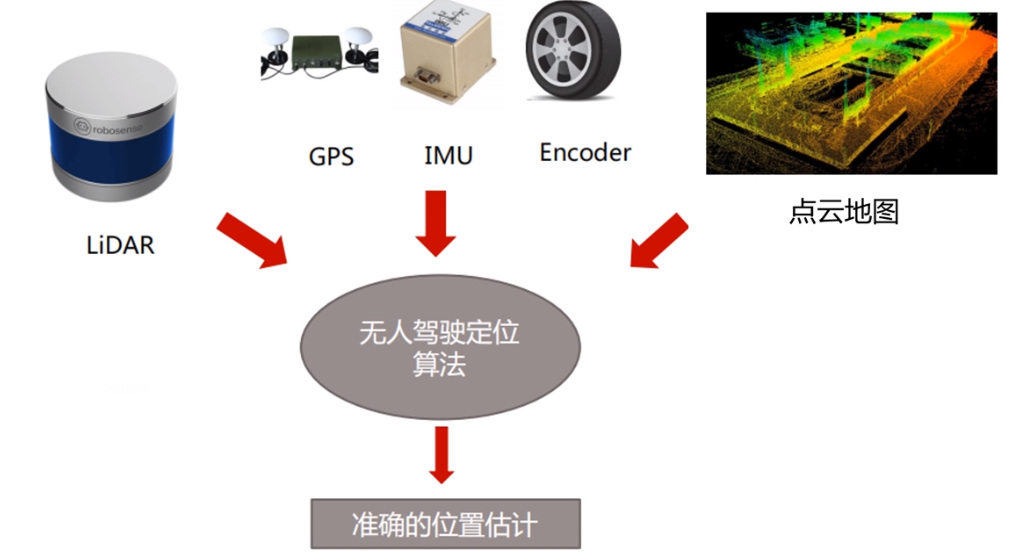

本文探讨了具身智能体中跨传感器数据融合的关键技术与挑战。多源传感器(如摄像头、激光雷达、IMU等)存在时间不同步、空间坐标系不一致和语义表达差异三大核心问题。作者提出系统性解决方案:时间校准(插值重采样、事件同步)、空间标定(坐标变换链、外参优化)和语义融合(低中高三层融合策略)。通过Python代码示例演示了IMU与视觉数据的简单融合流程,并总结了工程实践经验,强调数据对齐比模型优化更重要、标定

具身智能体中跨传感器时序重建与空间标定的鲁棒方法

一、引言:为什么智能体必须做数据融合?

现代智能体(Agent)——从无人机、机器人,到自主驾驶系统和工业机器人——其智能能力越来越依赖于多种传感器的联合感知:

- 摄像头 / 多目视觉

- 激光雷达

- 毫米波雷达

- IMU

- 温湿度、压力、触觉传感器

- 网络侧传感器(V2X、IoT)

这些传感器各有优势,但也各有不一致性与噪声源。智能体如果不能将它们进行有效融合,就无法在复杂环境中保持稳定表现。

在我过去参与机器人落地项目的经验中,多源传感器之间的时钟漂移、采样频率不同、物理安装偏移以及噪声差异,几乎是所有新团队都会踩的坑。而真正的难点不在于“读数据”,而在于:

如何让多源异构数据在时间、空间、语义维度上实现对齐?

为此,我们需要一套系统的数据融合技术栈。

二、多源异构数据的核心挑战

1. 时间维度:非同步采样与时钟漂移

现实系统中,不同传感器很少能做到真正同步。典型问题包括:

- 摄像头 30FPS vs 激光雷达 10Hz

- ROS 下不同设备的 timestamp 精度不统一

- 设备时钟偏移(drift)导致 1 小时后可产生 >100ms 偏差

一个实战经验是:不要信任传感器内部时间戳,尽可能使用系统同步时间。

2. 空间维度:坐标系统一

每个传感器的安装位置不同,必须通过标定得到坐标变换关系(extrinsic)。

常见困难:

- 相机标定不准 → 视觉与雷达无法对齐

- IMU 偏置未校准 → 位姿漂移

- 车辆底盘坐标系与传感器坐标系不一致

标定的误差往往比算法本身更致命。

3. 语义维度:数据表达不一致

例如:

- LiDAR 给你点云

- 摄像头给你像素

- IMU 给你加速度 & 角速度

- 毫米波雷达给你距速

- V2X 给你结构化信息

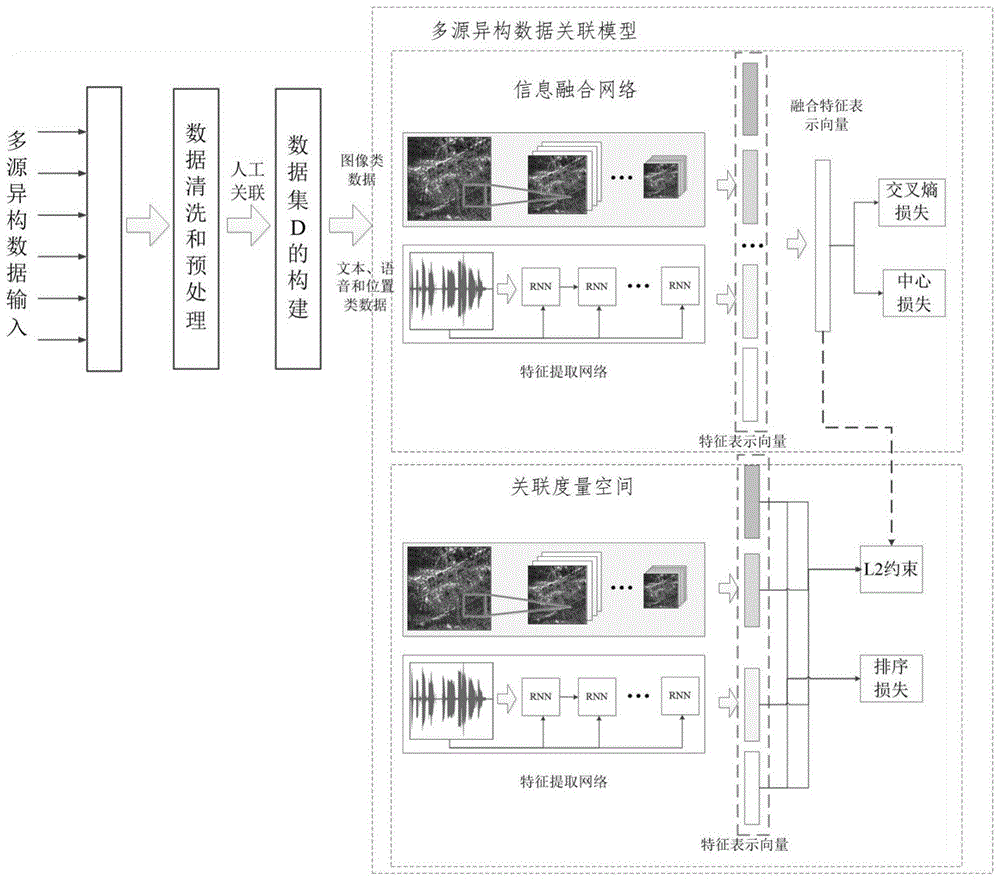

如何从中统一抽象出可融合的信息实体是真正考验工程能力的地方。

三、时空对齐技术:让数据回到同一“世界线”

我通常将时空对齐拆成三个步骤:时间校准 → 坐标变换 → 轨迹/语义对齐。

1. 时间校准(Temporal Alignment)

常见处理方式:

(1)线性插值时间重采样

适用于连续传感器(如 IMU、轮速计)

def interpolate_by_timestamp(data, new_timestamps):

# data: [(t, value)]

result = []

for t in new_t in new_timestamps:

# 找到 t 左右两个采样点

prev, nxt = find_interval(data, t)

ratio = (t - prev.t) / (nxt.t - prev.t)

value = prev.v * (1 - ratio) + nxt.v * ratio

result.append((t, value))

return result

这是工程中最常用的方法,足够轻量,不需要数学模型支撑。

(2)双向时间同步

如果传感器间有系统延迟,可以做:

- 对齐触发事件(trigger timestamp)

- 基于特征的时间延迟估计

例如,相机拍到激光雷达反射板时,可用事件时间求 delay。

(3)IMU—相机基于运动同步(motion-based sync)

当设备没有硬件同步线时,通常用 VIO 常见的办法:

- 通过观察相机轨迹和 IMU 积分轨迹匹配来反推时间偏移

- 实验表明:可校准到 <1ms

这种方法较“工程”,但实战非常有效。

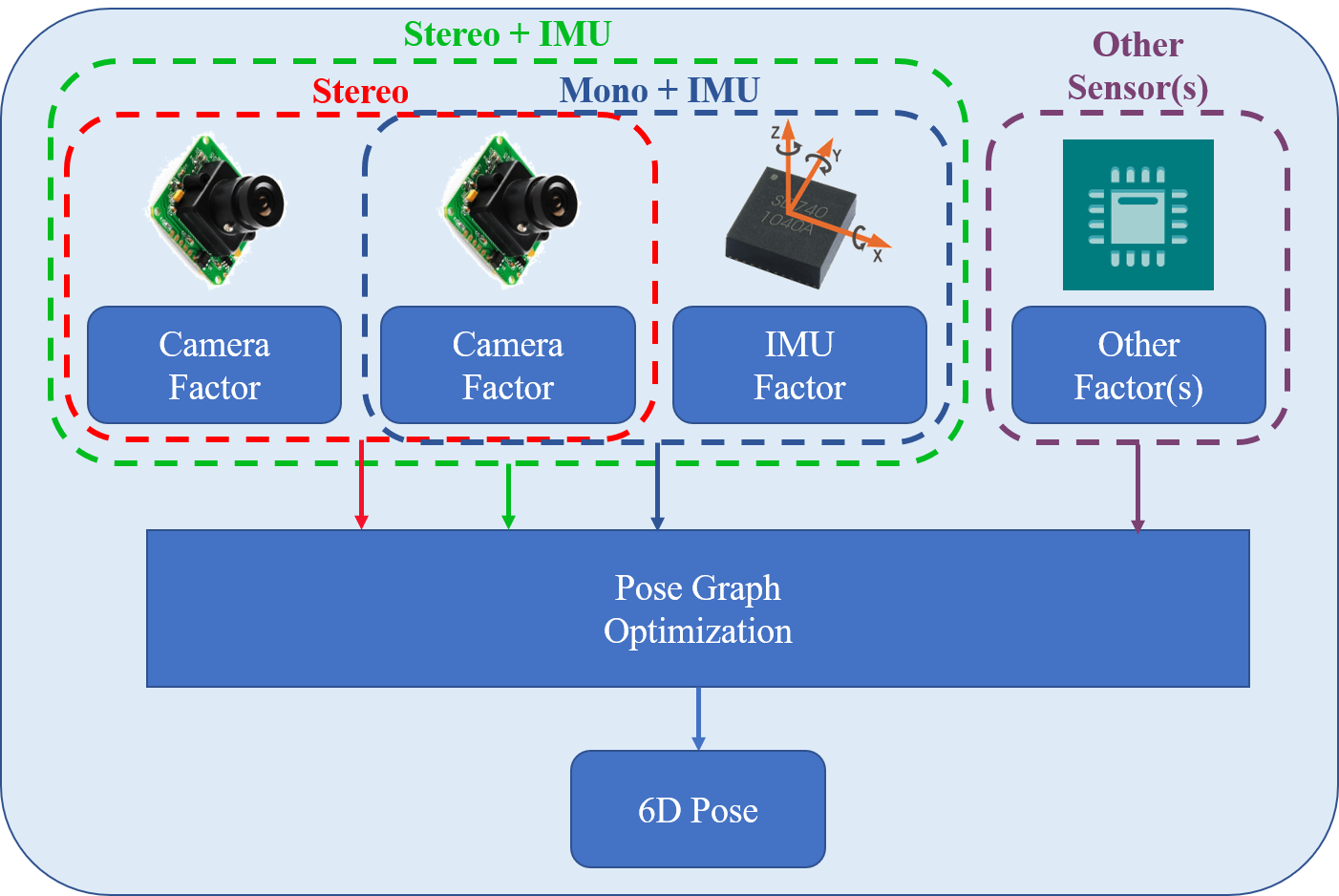

四、空间对齐技术:跨传感器坐标统一

1. 坐标变换链(Transformation Chain)

最终目标是将所有传感器转换到一个世界坐标系:

LiDAR → Base → Map

Camera → Base → Map

IMU → Base → Map

以 ROS 为例,通常会维护一套 TF tree。

2. 标定方法

(1)相机—IMU 标定(calib-cam-imu)

常用于 VIO 系统:

- 基于角速度估计相机视野变化

- 通过优化求解外参(R、T)

(2)相机—LiDAR 标定

工程常用:

- 用棋盘格 + 点云平面

- 或使用 targetless 的线/面结构

(3)多 LiDAR 标定

例如无人车多线束融合,需要同时求解所有 LiDAR 相对位姿,常用 ICP 进行粗对齐 + 优化精对齐。

五、数据融合策略:从低层到高层的整合

一般将数据融合分成三层:

Low-level :传感器层融合(滤波、对齐)

Mid-level :特征层融合(点云 + 视觉 + IMU)

High-level :语义/决策层融合(轨迹、检测、地图)

下面给一个最常用的工程融合范式:IMU + Camera 视觉惯性融合(VIO)。

六、代码实战:基于 Python 的简单 IMU + Camera 中层融合

以下代码演示一个工程原型:将 IMU 积分轨迹与视觉估计轨迹融合(并非完整 VIO,但展示流程)。

1. 读取 IMU 数据并积分位姿

import numpy as np

def integrate_imu(imu):

pos = np.zeros(3)

vel = np.zeros(3)

R = np.eye(3)

last_t = imu[0]['t']

for m in imu[1:]:

dt = m['t'] - last_t

last_t = m['t']

acc = np.array(m['acc'])

gyro = np.array(m['gyro'])

# 简化积分示例

vel += acc * dt

pos += vel * dt

return pos, vel

2. 与视觉轨迹进行时间对齐插值

def align_visual_imu(visual_track, imu_track):

aligned = []

imu_t = [m['t'] for m in imu_track]

for frame in visual_track:

t = frame['t']

# 找到最接近的 IMU ts

idx = np.argmin(np.abs(np.array(imu_t) - t))

aligned.append({

"t": t,

"visual_pos": frame["pos"],

"imu_pos": imu_track[idx]["pos"]

})

return aligned

3. 简单融合(权重平均)

def fuse_position(v, i, w_v=0.7, w_i=0.3):

return v * w_v + i * w_i

4. 融合主流程

for pair in aligned_data:

fused = fuse_position(pair["visual_pos"], pair["imu_pos"])

print("t:", pair["t"], "fused_pos:", fused)

虽然这个示例非常简化,但真实工程中的 VIO、SLAM、激光-视觉融合,最终都绕不开时间对齐、坐标变换与特征融合这三个核心步骤。

七、实际工程中的最佳实践经验

以下是我真实遇到的经验总结,通常比理论更有实用价值。

1. 数据对齐永远比模型重要

很多团队花大量时间在深度模型调优,但系统误差、时间误差才是最要命的问题。

真实项目中,数据对齐做好后,效果往往自然就能提升 30% 以上。

2. 传感器越多,失败点越多

融合并不是越复杂越好。

原则:从能贡献信息的传感器开始融合,而不是所有传感器全堆上。

3. 标定是系统稳定性的底线

尤其是相机外参,一旦偏差超过 2°,系统性能立刻崩溃。

我曾见过某无人车团队因为相机外参固定螺丝松动,整个感知模块每天都“人格分裂”。

4. 重视实际部署环境的噪声特性

不要使用纯仿真数据来调融合算法。

真实传感器的噪声是非高斯、非稳定的,远比工程师想象中“脏得多”。

八、总结

智能体的数据融合,是建构“世界模型”的第一步,也是最容易被忽略的底层基础。

这套技术体系本质上解决三个问题:

- 时间对齐:让所有数据在同一时间线上

- 空间统一:让所有数据进入同一坐标系

- 语义融合:让多源信息共同描述同一世界

未来,随着具身智能体的发展,多模态融合将变得更加关键——不仅融合传感器,还要融合大模型的语义理解,真正让系统做到“可解释、可推理”。

如果你正在做机器人、无人机、自主驾驶、工业智能体,以上方法几乎一定能帮你避开常见陷阱。

更多推荐

已为社区贡献46条内容

已为社区贡献46条内容

所有评论(0)