仿生机器人最困难的是找到场景商业化吗?技术难点在哪儿?

服务机器人正从实验室走向现实,应用于医疗、教育、物流等领域,核心在于提供对人真正有意义的贡献。技术关键包括具身AI(通过物理交互学习适应环境)、模块化设计(灵活应对多场景)及以人为本的协作功能。应用案例显示,医疗机器人优化医院物流,教育机器人助力STEM教学,工业机器人提升柔性生产。未来趋势强调快速适配需求和人文关怀,机器人需从工具升级为协作伙伴,推动更智能、安全的社会环境。(重点:垂直领域深耕、

目前机器人,其实最难的是不够垂直,什么都想做,

但从实验室到市场,消费者和搞科研的人,多少有点脱节。

技术难点,个人不觉得对国内的各位朋友来说有什么难处,

因为别人能研究出来的,我们也可以。唯有时间和思路、创意的差异。

不妨来看看,IFR(国际机器人联合会)写的一篇,如何让机器人快速从实验室到市场。

我们能从这篇文章里总结的经验是:

- 如何做好一个以对人有贡献的机器人?

- 机器人不仅要会学习,能适应,还要做好辅助工作。

- 要做真正实用的机器人,学会找到合适的领域。

快速浏览建议看黑体加粗部分,全文1300字左右,阅览时间预计在5分钟左右。原文为IFR的《From research to reality: Robots that learn, adapt and assist》,本文亦在原文基础上有编辑。

从实验室到现实:会学习、能适应、善辅助的机器人

服务机器人正在悄然重塑我们的日常环境。它们曾局限于工厂或研究实验室,如今已逐渐走进医院、教室和公共场所,与人类并肩协作,提供从工业生产到科研领域的各类支持。

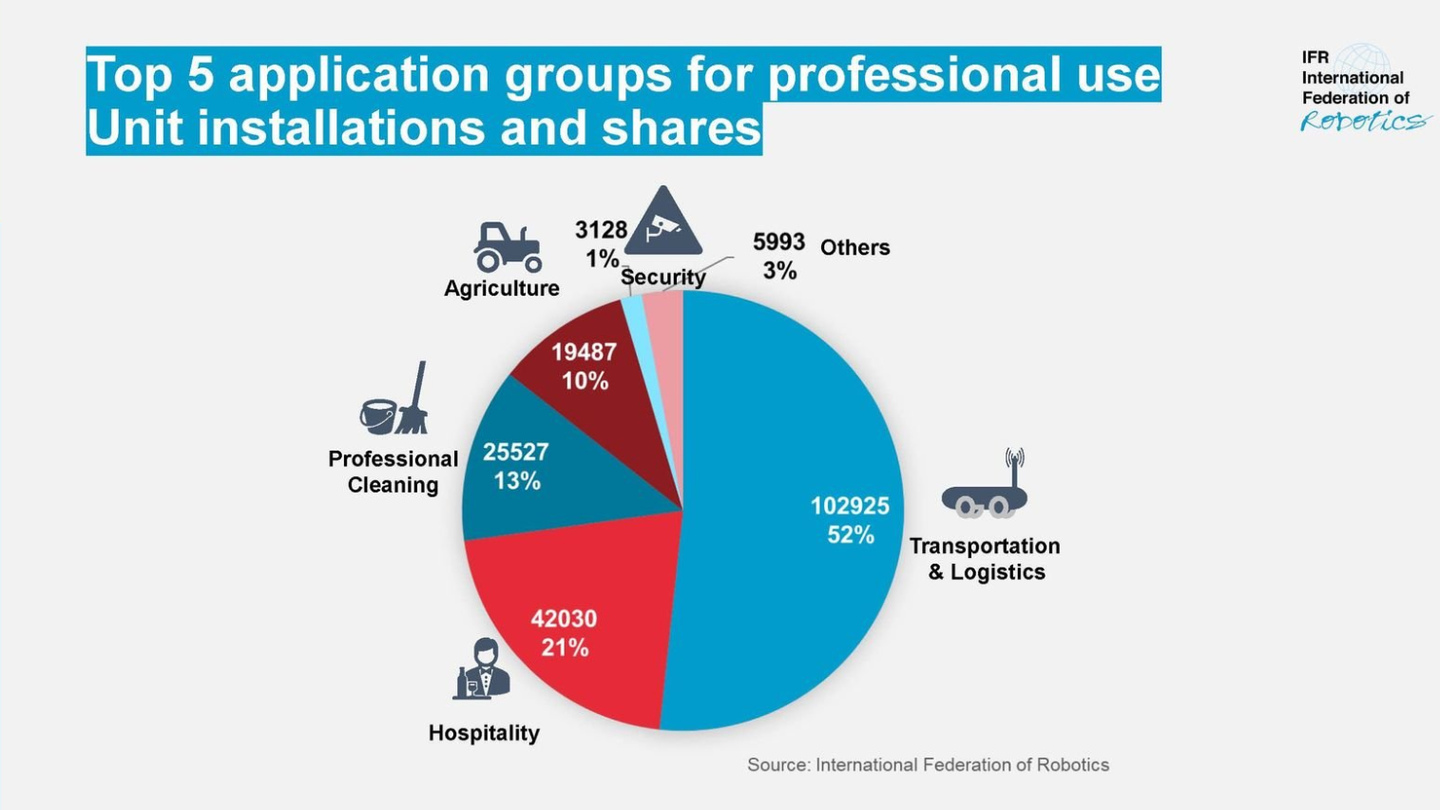

相关市场容量见下图:

全球服务机器人核心应用领域安装量及市场占比,从高到低的排序:运输与物流52%,酒店服务21%,专业清洁13%,农业10%,其他3%,安保1%,图上所示数量为统计安装运行量。

这一转变标志着机器人技术发展的转折点:机器人是否会融入我们的生活已不再是问题,真正的核心是它们将如何做出有意义的贡献。(划重点:对人要有意义的贡献!

医疗、教育等领域对机器人技术的需求日益增长,推动着更具通用性、机动性和用户适配性的系统不断发展。

特别是移动操作臂,正从特定任务工具向通用平台演进。

与此同时,模块化设计成为新的研发重点,这些平台可根据多种使用场景进行配置和定制,提供能响应现实需求与动态环境变化的解决方案。

具身人工智能:为解决方案而生的训练模式

新一代服务机器人发展的关键驱动力是具身人工智能的整合。

与传统在模拟环境中或基于静态数据训练的模型不同,具身人工智能通过置身环境中直接的物理交互进行学习,并实时调整自身行为。

这种方式能让机器人形成受场景和经验影响的行为模式。在医院走廊导航、在教室中适应人类手势,或是应对布局变化、流程调整,这些都需要具身人工智能所支持的情境化学习能力。

这些进步的实现,不仅得益于人工智能技术的发展,还离不开自主控制、感知能力和实时决策技术的协同突破。

Tiago Pro in the warehouse | Source by IFR

以人为本的设计

服务机器人的核心原则十分简单:技术应为人类服务。以人为本的设计确保机器人不仅功能强大,还具备直观易用、可靠可信且协作安全的特点。

这意味着要设计简化培训流程的友好用户界面,整合适用于共享空间的协作安全功能,开发能根据协作对象调整行为的系统。

研发的重点并非为了自动化而自动化,而是提供有意义的辅助: 在那些时间和资源常处于紧张状态的领域,补充人类工作,减轻运营负担。

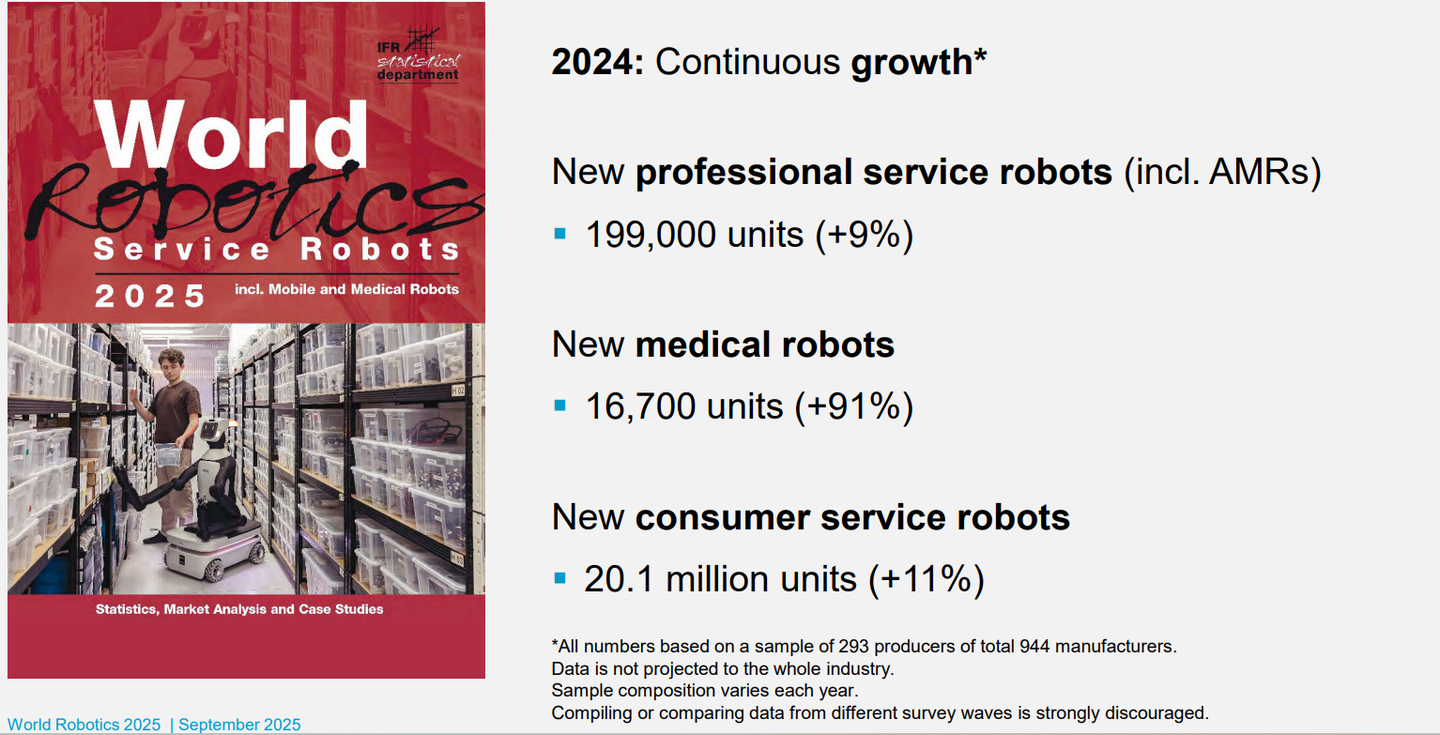

2024 年三类服务机器人的新增量及增长情况,新增专业服务机器人(含自主移动机器人 AMRs),增长9%,19.9万台;新增医疗机器人,增长91%,1.67万台;新增消费级服务机器人,新增消费级机器人,增长11%,2010万台。| 图源:IFR

机器人发挥作用的领域

服务机器人的实际价值在技术满足日常需求的场景中体现得最为明显。

在医疗领域,自主移动平台已通过优化医院内部物流、高效运输物资,让临床人员能专注于患者护理,进而提升了医疗效率和系统韧性。

在教育领域,机器人正在丰富学生的学习方式和与技术的互动模式。它们通过动手编程和实验助教 STEM 核心概念,让抽象知识更易理解。

尤其在远程或混合教学场景中,机器人能提供全新的互动形式,将现实中的机器人技术带入原本难以接触到的课堂。这些工具不仅是教学辅助设备,还在激发年轻一代对机器人和工程领域职业的兴趣。(划重点,这个领域可能会是未来的方向。

除了这些以人为中心的领域,服务机器人在工业环境中也逐渐获得认可。

在仓库和生产车间,移动操作臂被用于物料搬运、质量检测和柔性装配等任务。

与传统自动化设备不同,这些系统能在布局变化或混合工作流程中保持适应性,在动态环境中为人类工作者提供支持。

快速重新配置或迁移机器人的能力,使其在注重灵活性和定制化的行业中尤为珍贵。(划重点,应用上手一定要快。

迈向真正实用的机器人

服务机器人要实现蓬勃发展,不能仅停留在完成任务的层面:它们必须理解工作环境、适应辅助对象,并秉持明确的宗旨:提供帮助。

这不仅需要技术能力,更要打造能融入人类日常流程、环境和期望,且能在变化时灵活响应的系统。

机器人技术的未来并非完全由创新定义,而是取决于整合能力:取决于机器人能否以有意义、具支持性且契合实际需求的方式与我们(人)协作。

在这样的未来里,机器人不再只是工具,更是共建更安全、更智能、更具人文关怀环境的合作伙伴。

更多推荐

已为社区贡献4条内容

已为社区贡献4条内容

所有评论(0)