人形机器人:热成像血管分布图及糖尿病足早期病变预警模型

摘要:本文探讨了热成像技术在糖尿病足早期监测中的应用及其在智慧康养人形机器人中的集成。通过分析糖尿病足的病理生理变化与温度关联性,构建了基于多模态数据融合的预警模型,包含标准化数据采集、特征提取与融合、智能分析等环节。研究表明,该技术可实现非接触式、无创的早期病变预警,准确率达90%以上。在康养机器人应用中,结合自主监测、多传感器融合和主动干预功能,可显著提升健康管理水平。尽管面临环境敏感性、临床

目录:

一、热成像技术监测糖尿病足原理

二、糖尿病足早期病变预警模型

三、在智慧康养人形机器人中的应用集成

四、技术挑战与未来趋势

五、总结:未来的发展趋势

一、热成像技术监测糖尿病足原理

1. 病理生理变化

糖尿病足是糖尿病患者因下肢远端神经病变和(或)血管病变导致的足部感染、溃疡和(或)深层组织破坏。其主要病理生理变化包括:

下肢血管病变:微血管动脉硬化、闭塞,导致足部局部血运不畅,氧气及营养物质输送障碍。

自主神经功能障碍:导致足部出汗减少,皮肤干燥,容易开裂。

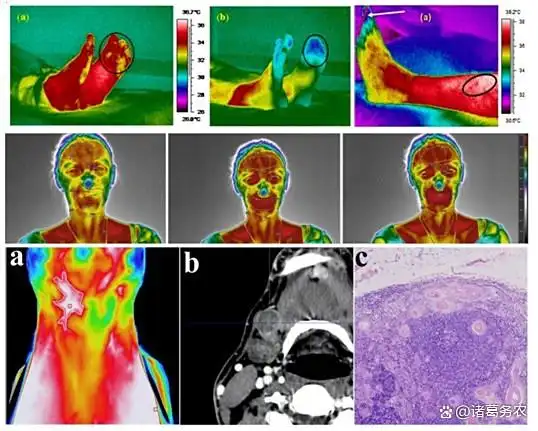

这些病变会直接改变足部的血流分布和皮肤温度。而红外热成像技术(Infrared Thermography, IRT)能够通过接收人体新陈代谢过程中的热辐射信号,应用计算机构建人体热辐射分布图像模型,从而灵敏地捕捉到这些温度变化。

2. 温度与血流的关联:

糖尿病下肢动脉粥样硬化的肢体的血流量不同,故使其局部的温度和红外辐射的值不同。通常:

早期或轻度缺血:患肢温度可能降低,热像图可呈现异常的“冷区”7。

严重缺血或溃疡合并感染:局部代谢亢进、炎症反应可能导致温度异常升高。

左右温差不对称:也是下肢血管病变的一个明显特征57。

3. 分区评估:

为便于精确评估,临床上常将足部划分为不同区域(例如以踝关节及跖趾关节为标志线分区),并观察各区的温度模式。

糖尿病足临床分区评估

二、糖尿病足早期病变预警模型

基于上述原理,构建一个有效的预警模型通常包含以下环节。值得一提的是,“多模态数据融合” 正成为提升模型性能的关键趋势,这也与康养机器人多传感器集成的特点高度契合。

1. 数据采集与预处理:

标准化采集:在温度、湿度受控的环境(如室温25±1°C,湿度60%)下,要求患者足部裸露静息约15分钟以适应环境。

高质量成像:使用医用级红外热像仪(如灵敏度≤0.03°C~0.05°C24)采集足部红外热图(反映温度分布)和足部彩色图像(提供纹理、颜色等细节信息)。

功能性刺激(可选但重要):采用反应性充血测试:对踝部施加压力造成短暂缺血,然后释放并记录血流恢复过程中的温度变化曲线。血运正常的足部温度回升更快、更显著。此方法能减少个体差异影响,提高早期病变的敏感性。

2. 特征提取与融合(模型的核心):

传统的模型可能只关注红外热像中的温度特征。而先进的预警模型,如同1中提到的,会构建多视图特征融合模块,从多维度提取和融合特征:

温度分布特征:从足部红外热图中,提取全局温度分布(如是否对称57)、区域性温差(如左右足相同区域温差>2.2℃需警惕)、温度梯度等。可采用感受野优化算法,使特征提取更贴合足部生理结构。

纹理与颜色特征:从足部彩色图像中,利用皮肤纹理特征增强模块提取皮肤干燥度、粗糙度、有无裂纹、色素沉着等1。这些特征对神经性病变的提示意义较大。

动态响应特征:如果进行了反应性充血测试,则可提取温度变化率、静息温度与峰值温度百分比变化、达到峰值温度的时间等9,这些是评估血管弹性和血流储备能力的敏感指标。

多特征融合:通过多视图特征融合模块1,将上述不同来源、不同模态的特征进行有效整合,为模型提供更全面、互补的信息。

3. 分析与预警决策:

提取的特征将被输入到分类或预警模型中。

1) 传统阈值判断:

例如,足部溃疡创面相对温度(与周围或对侧正常组织温差) 若高于5.4°C,则提示下肢动脉病变(LEAD)的可能性大(AUC=0.923)。

2)机器学习/深度学习模型:这是当前主流研究方向。例如:

支持向量机(SVM):有研究基于脚趾和足背的IRT特征结合SVM模型,对外周动脉疾病(PAD)的分类准确率可达92.64%。

深度学习与多模态融合:如1所述,构建端到端的深度学习网络,融合红外热图和彩色图像的特征,有望获得更高的预测精度和鲁棒性。

4. 模型输出与解释:

模型应输出明确的风险等级(如低风险、中风险、高风险)和可解释的预警依据(如“检测到左足第1、2趾间区域温度较对侧降低2.5°C,伴有皮肤纹理粗糙”),从而指导后续干预。

糖尿病足及其他类似病灶温度变化

三、在智慧康养人形机器人中的应用集成

将上述预警模型集成到智慧康养人形机器人中,可以极大地提升其健康监测和主动服务的能力。

1. 自主化与常态化监测:

机器人可定期(如每周)自主或在用户休息时发起足部扫描。通过搭载高精度红外热像仪(如640x480分辨率以上)和彩色相机的“眼睛”,从多角度捕捉足部图像。机械臂可辅助进行精准定位,甚至完成反应性充血测试中的加压操作(需精密力控)。

2. 多模态数据流融合:

康养机器人天然的多传感器平台(如还可搭载毫米波雷达监测呼吸心跳、激光雷达进行SLAM导航等)为多模态数据融合提供了坚实基础。

机器人可将热成像数据与日常行为数据(如步态分析、活动量)、其他生理参数(如血糖趋势,若未来有非接触式监测技术)相结合,构建更全面的健康风险评估模型。

3. 交互与主动干预:

发现异常时,机器人可利用其语音、屏幕或接入的智能家居设备,立即发出友好、清晰的预警提示:“您好,检测到您的左脚温度有异常变化,建议近期注意足部护理,并联系医生查看报告。”

可自动生成详细的检测报告,包含热成像图、风险分析和建议,并通过网络发送给用户本人、家属或社区医生。

4. 持续学习与个性化模型优化:

机器人可以在用户授权下,长期追踪和记录用户的足部热成像数据变化。利用在线学习或联邦学习技术,在不断积累的数据上优化和个性化预警模型,使其更符合用户个体的生理特征,减少误报。

四、技术挑战与未来趋势

尽管前景广阔,但该技术在真正广泛应用于康养机器人前,仍需应对一些挑战:

1. 环境敏感性:

IRT易受环境温度、湿度、空气流动影响,机器人需内置高精度环境传感器,并在算法中引入补偿模型。

2. 标准化与精度:

需要建立机器人操作的标准化流程(如距离、角度),确保数据采集的一致性。机械臂操作的重复精度和安全性至关重要。

3. 算法泛化能力:

深度学习模型需要大量高质量、标注好的医疗数据进行训练。数据不足可能导致模型泛化能力差。迁移学习和生成对抗网络(GANs) 可用于数据增强1。

4. 临床验证与法规:

必须通过严格的临床试验验证其医学有效性和可靠性,并通过医疗器械监管审批(如中国NMPA、美国FDA)。

5. 成本与集成度:

高性能红外传感器和计算单元的成本仍需降低,硬件高度集成化(如将红外、彩色、深度相机模组一体化)是必然趋势。

五、总结:未来的发展趋势

1. 发展趋势

更高性能的多模态传感器融合:结合高光谱成像等更先进的技术,以获取 beyond 温度以外的生化信息。

更轻量化、低功耗的嵌入式AI芯片:直接在机器人端实现实时处理,保护隐私并减少延迟。

与电子健康记录(EHR)系统无缝集成:让机器人的发现能直接成为医疗决策的参考。

增强的可解释性(XAI):让机器人不仅能“预警”,还能用通俗易懂的方式“解释”为什么发出预警,增加了信任度。

2. 小结

将热成像血管分布图用于糖尿病足早期病变预警,并集成于智慧康养人形机器人,代表了“预防为主”、“主动健康” 的先进理念。它通过非接触、无辐射、无创的方式,将复杂的医疗监测无缝融入日常生活,有望实现对糖尿病足这一严重并发症的早期发现、早期干预,从而极大改善患者生活质量,降低医疗支出。

目前,这项技术正处于从实验室研究走向临床验证和商业化应用的关键阶段。随着传感器技术、人工智能算法和机器人技术的不断进步,以及产学研医的紧密合作,未来装载着“火眼金睛”的康养机器人,很可能成为每个家庭不可或缺的健康守门人。

【免责声明】本文主要内容均源自公开资料和信息,部分内容引用了Ai。仅作参考,不作任何依据,责任自负。

更多推荐

已为社区贡献37条内容

已为社区贡献37条内容

所有评论(0)