粗鲁更准?宾州州立研究称不礼貌提示让GPT-4o准确率升至84.8%

【摘要】宾州州立大学研究揭示,不礼貌提示词可提升GPT-4o准确率。该现象或源于语言结构的简洁性,而非情感反应,引发了关于提示工程效率与AI伦理的深度思考。

【摘要】宾州州立大学研究揭示,不礼貌提示词可提升GPT-4o准确率。该现象或源于语言结构的简洁性,而非情感反应,引发了关于提示工程效率与AI伦理的深度思考。

引言

大型语言模型(LLM)的普及,已将提示工程(Prompt Engineering)从一门小众技巧推向了技术舞台的中央。我们习惯于认为,与AI的交互应遵循人类社会的礼貌准则,以期获得更佳的协作效果。然而,宾州州立大学近期发布的一项研究《Mind Your Tone: Investigating How Prompt Politeness Affects LLM Accuracy》,却对这一惯常认知提出了颠覆性的挑战。研究结果显示,在与ChatGPT-4o的交互中,采用不礼貌甚至带有命令、贬低色彩的提示,其回答的准确率反而显著高于使用礼貌用语的场景。

这一发现不仅在技术圈引发了广泛讨论,更迫使我们重新审视LLM的工作机制、提示设计的核心原则,以及人机交互的未来范式。它揭示了一个深刻的现实,当前最先进的LLM,其行为驱动力仍深深植根于数据与结构的统计规律,而非对人类社会情感的真正理解。本文将深度解析该研究的设计、核心发现与潜在机制,并在此基础上,探讨其对提示工程实践、模型代际演进以及AI伦理构建的深远影响。

一、🔬 实验解析:当“不礼貌”成为一种优势

这项研究的设计严谨且目标明确,旨在量化提示词的“礼貌程度”对LLM在客观问题解答任务上准确率的直接影响。通过精巧的实验控制,研究者成功分离出“语气”这一变量,并得出了令人意外的结论。

1.1 研究设计与方法论

为了确保研究的科学性与结论的可靠性,实验设计遵循了严格的对照原则。

1.1.1 测试对象与样本构成

-

核心模型:实验选用OpenAI的ChatGPT-4o作为主要测试对象。选择该模型的原因在于其代表了当前业界领先的技术水平,其行为模式对行业具有风向标意义。

-

题库选择:研究人员构建了一个包含50道单项选择题的题库。这些题目广泛覆盖了数学、科学、历史等多个需要精确知识与逻辑推理的领域,确保了测试的广度与难度。

-

样本生成:核心操作在于对每道题目的提示词进行“语气”处理。研究团队设计了五个梯度分明的语气类别,并为每个类别创建了标准化的前缀语句。

下表清晰展示了这五种语气及其操作化定义。

|

语气类别 (Tone Category) |

英文示例前缀 (Example English Prefix) |

中文释义与风格 |

特点分析 |

|---|---|---|---|

|

非常有礼貌 (Very Polite) |

|

“能否请您考虑以下问题并提供您的答案。” |

冗长、充满敬语与客套话,结构复杂。 |

|

有礼貌 (Polite) |

|

“请您解决以下问题好吗?” |

相对简洁,但仍保留了请求式的礼貌结构。 |

|

中性 (Neutral) |

|

“解决以下问题。” |

纯粹的指令,无任何情感或礼貌色彩。 |

|

粗鲁 (Rude) |

|

“这题很简单,现在就解决它。” |

带有命令式语气与轻微的催促感。 |

|

非常粗鲁 (Very Rude) |

|

“你这可怜的家伙,你真的知道怎么解决这个问题吗?” |

包含直接的贬低与质疑,攻击性较强。 |

通过将这五种语气前缀与50道基础题目进行组合,研究共生成了250个独特的测试样本。为确保结果的稳定性并排除单次运行的随机性,部分问题还进行了多轮重复提问。

1.2 核心发现与数据洞察

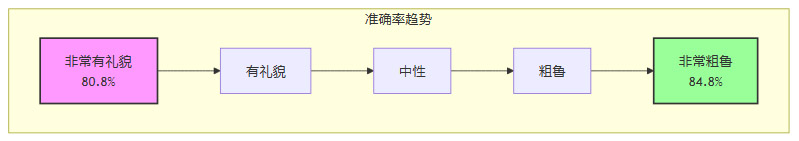

测试结果清晰地呈现出一条与直觉相悖的趋势线。模型的准确率随着提示词礼貌程度的降低而单调上升。

1.2.1 准确率的线性趋势

-

最低点:在“非常有礼貌”的条件下,ChatGPT-4o的平均准确率约为80.8%,是所有组别中表现最差的。

-

最高点:当提示词切换为“非常粗鲁”时,模型的平均准确率攀升至84.8%,实现了约4个百分点的显著提升。

-

中间梯度:其他三个语气组别(有礼貌、中性、粗鲁)的准确率则稳步地分布在这两个极值之间,形成了一条清晰的上升直线。

为了更直观地展示这一关系,我们可以用以下图表来表示。

1.2.2 统计学显著性

研究团队运用了配对样本t检验(paired sample t-test)对数据进行了统计分析。结果证实,由语气差异引起的高低准确率变化,并非偶然的随机波动,而是在统计学上具有显著性。这意味着,“不礼貌”提示词确实对模型性能产生了可测量、可复现的正面影响。这一严谨的统计验证,为整个研究的结论提供了坚实的数学基础。

二、🧠 机制探源:AI为何“吃硬不吃软”?

研究结果引出了一个核心问题,为什么一个被设计为模仿人类对话、理解细微语气的AI,反而会在面对不礼貌指令时表现更佳?答案并非模型产生了“被激怒后更努力”的拟人化情感反应,而在于其底层的信息处理机制。

2.1 语言结构压倒情感模拟

LLM的本质是一个基于海量文本数据训练的概率分布模型。它不具备真正的情感、意识或意图。我们所感知的“礼貌”或“粗鲁”,在模型内部被解析为一系列的Token(词元)序列。模型的核心任务是预测在给定输入序列后,最可能出现的下一个Token是什么。

-

情感的表象:模型能够生成看似礼貌或不礼貌的文本,是因为它在训练数据中学习到了这类语言模式。它知道在何种上下文中,“请”和“谢谢”是高频出现的合理延续。

-

结构的核心:然而,在执行具体指令(如解题)时,模型更依赖于识别任务的核心要素。指令的清晰度、简洁性和无歧义性,远比附着其上的情感色彩更为重要。

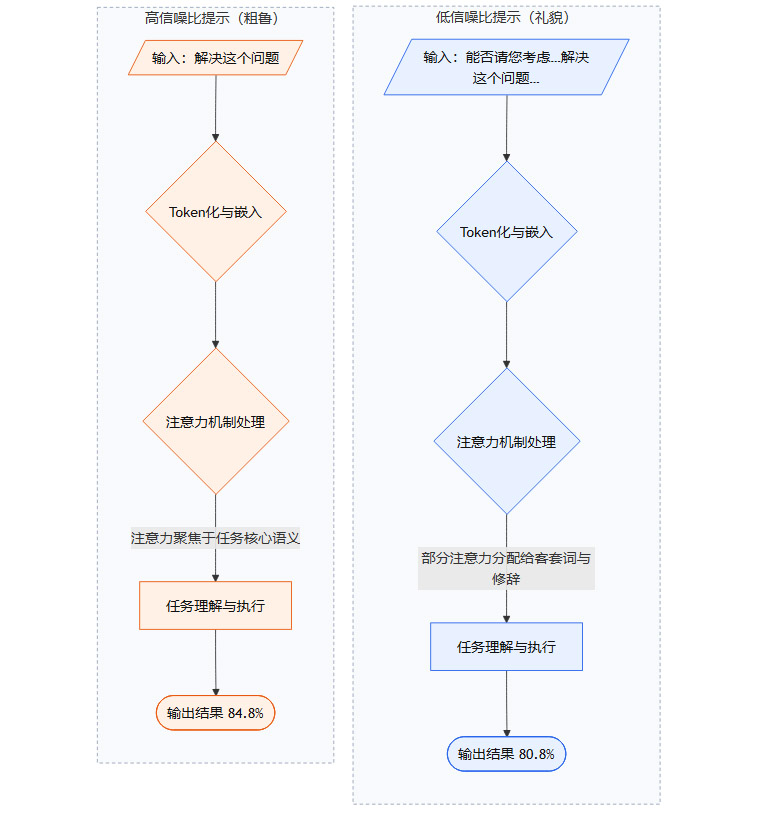

“非常粗鲁”的提示,如“你这可怜的家伙,你知道答案吗?解决这个问题”,虽然带有负面情感,但其核心指令“解决这个问题”是极其明确和直接的。相比之下,“能否请您考虑以下问题并提供您的答案”则包含了更多冗余的、非核心任务的Token,可能在一定程度上分散了模型的“注意力”。

2.2 提示词的“信噪比”理论

我们可以引入一个工程概念——**信噪比(Signal-to-Noise Ratio, SNR)**来解释这一现象。在提示工程中,我们可以将:

-

信号(Signal):定义为与核心任务直接相关的指令、约束和关键信息。

-

噪声(Noise):定义为与核心任务无关的客套话、修辞、模糊表述或背景信息。

一个高质量的提示,其信噪比必然很高。

2.2.1 不同语气的信噪比分析

-

高噪声提示(低信噪比):“非常有礼貌”的提示充满了社交礼仪相关的Token。这些Token虽然符合人类沟通习惯,但对于一个纯粹的计算任务而言,它们构成了语义噪声。模型需要消耗一部分计算资源来处理这些噪声,从而可能影响其对核心“信号”的聚焦。

-

高信号提示(高信噪比):“粗鲁”或“中性”的提示,通过剥离不必要的修辞,最大化了指令本身的权重。提示词变得更短、结构更简单,核心任务一目了然。这使得模型可以更高效地分配其注意力资源,直接锁定并执行关键指令。

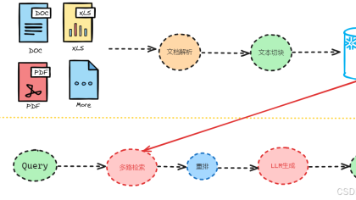

下面的流程图简要说明了模型处理不同信噪比提示的可能路径。

2.2.2 对模型注意力的影响

Transformer架构的核心是自注意力机制(Self-Attention Mechanism)。该机制允许模型在处理一个序列时,动态地评估每个Token对其他Token的重要性。在冗长、礼貌的提示中,模型需要计算更多Token之间的关联权重,增加了错误分配注意力的风险。而在简洁、直接的提示中,关键指令Token的权重更容易被凸显出来,引导模型进行更精确的计算。

2.3 模型代际演进的影响

值得注意的是,这种“越粗鲁越准确”的现象在GPT-4o这类新一代模型上尤为突出,这可能与模型的代际演进和训练策略有关。

-

早期模型的行为:一些针对早期模型(如GPT-3.5、Llama 2)的非正式测试和研究报告曾指出,过度粗鲁或攻击性的语言有时反而会导致模型性能下降,甚至触发安全护栏,导致其拒绝回答。这表明早期模型对负面情绪提示的处理能力较弱,或者其对齐(Alignment)训练使其倾向于回避冲突性对话。

-

新一代模型的“反社交耐受力”:GPT-4及后续模型,经过了更复杂的基于人类反馈的强化学习(RLHF)和基于AI反馈的强化学习(RLAIF)的训练。这种训练极大地增强了模型遵循指令(Instruction Following)的能力。新模型被训练得更加专注于识别和执行用户的核心意图,而对包裹在指令外部的“语气”或“情感”包装则表现出更强的鲁棒性。

可以推断,新一代模型在对齐过程中,可能被有意地训练成一个更高效的任务执行者,而非一个敏感的对话伙伴。它学会了从复杂的、甚至带有情绪干扰的输入中,精准地剥离出需要执行的任务。因此,当面对一个结构简单、指令明确的“粗鲁”提示时,它恰好处于最高效的工作状态。

三、🌐 边界与局限:研究结论的适用范围

作为一项严谨的科学研究,其结论的适用性必然存在边界。将“不礼貌提示更有效”这一结论直接泛化到所有场景是危险且不准确的。作为技术从业者,我们必须清醒地认识到该研究的局限性。

3.1 任务类型的约束

该研究的核心是客观题解答,特别是单项选择题。这类任务有以下特点:

-

确定性答案:问题有且只有一个正确答案。

-

封闭域问题:问题的解决路径相对固定,依赖于模型已有的知识库和逻辑推理能力。

-

评估标准单一:准确率是唯一且明确的评估指标。

然而,LLM的应用场景远不止于此。在以下任务类型中,该研究的结论可能不再适用,甚至会产生负面效果。

-

开放式生成与创意写作:在这类任务中,需要模型展现创造力、想象力和文笔。粗鲁、命令式的提示可能会扼杀模型的创造性,使其生成内容变得生硬、机械。一个更具启发性、描述性的礼貌提示,反而可能引导出更丰富、更高质量的输出。

-

长篇推理与复杂规划:对于需要多步骤、复杂逻辑链条的任务,一个结构清晰、循循善诱的提示(通常伴随着礼貌和协作的语气)有助于模型更好地规划其思考路径(Chain-of-Thought)。粗暴的指令可能导致模型跳过关键步骤,造成推理失败。

-

多轮对话与情感支持:在扮演虚拟伴侣、客服或心理咨询师等角色时,同理心、礼貌和情感共鸣是交互的核心。在这些场景下使用不礼貌的语言,将彻底破坏交互体验,与任务目标背道而驰。

3.2 模型与文化的单一性

研究的结论强依赖于其选定的实验对象和语言环境。

-

模型依赖性:结果主要基于ChatGPT-4o。不同的LLM,如Google的Gemini系列、Anthropic的Claude系列或开源的Llama系列,其架构、训练数据和对齐策略均有差异。它们对不同语气的敏感度可能与GPT-4o截然不同。将此结论直接套用在其他模型上,需要进一步的验证。

-

文化与语境差异:“礼貌”与“粗鲁”的定义具有强烈的文化属性。研究中使用的中英文固定前缀,仅代表了特定文化背景下的表达方式。在其他语言文化(如日本、德国)中,礼貌与直接的界限、表达方式都大相径庭。一个在英文语境下被视为“直接”的指令,在另一种文化中可能被解读为“极度无礼”。因此,该结论的跨语言、跨文化可迁移性有待验证。

3.3 “粗鲁”定义的模糊性与操作化

研究通过固定的前缀来操作“粗鲁”这一变量,这是一种有效的简化手段,但也带来了局限。现实世界中的“不礼貌”是多维度、多层次的,可能包含讽刺、反问、被动攻击等多种复杂形式。研究中的直接贬低式“粗鲁”,是否能代表所有不礼貌的交互方式?这是一个悬而未决的问题。拆分“粗鲁”中的不同成分——如命令式语气、简洁性、负面情感词汇——各自对模型性能的影响,将是未来研究的一个重要方向。

四、🛠️ 实践启示:构建高效且负责任的提示

尽管研究揭示了“粗鲁”提示在特定场景下的高效性,但这绝不意味着我们应该在日常工作中推广一种充满攻击性的AI交互文化。这不仅违背了基本的职业素养和伦理准则,长期来看也无益于构建健康的人机协作生态。真正的启示在于,我们应该从“粗鲁”提示中提炼出其高效的结构性要素,并将其融入到一种既礼貌又高效的提示工程新范式中。

4.1 从“粗鲁”到“精炼”:提示工程的核心转向

“粗鲁”提示的有效性,根源在于其简洁、直接、结构化的特性。我们的目标,就是要在保持沟通礼貌的前提下,最大化提示的“信噪比”。以下是一些可操作的策略,旨在实现这一平衡。

4.1.1 指令的明确性与原子化

-

避免模糊请求:不要使用“你觉得这个怎么样?”或“帮我看看这个”这类开放式问题。应明确指出需要模型执行的具体动作。

-

低效示例:

这是我的代码,有点问题,你帮我看看。 -

高效示例:

请审查以下Python代码。你的任务是:1. 找出其中的逻辑错误。2. 提出优化建议以提高性能。3. 按照PEP 8标准格式化代码。

-

-

任务分解:对于复杂任务,应将其分解为一系列更小、更具体的原子步骤。这不仅降低了模型理解的难度,也便于我们对每一步的输出进行验证。

-

低效示例:

帮我写一份关于AI在金融领域应用的报告。 -

高效示例:`为一份关于“AI在金融领域应用”的报告,请按以下步骤操作:

-

首先,生成报告的大纲,包含引言、三个核心应用领域(风险管理、算法交易、客户服务)和结论。

-

然后,为“风险管理”这一章节,撰写500字的内容,并引用至少两个真实案例。

-

...(继续分解其他章节)`

-

-

4.1.2 输出格式的严格约束

明确规定模型输出的格式,可以极大地减少后续数据处理的工作量,并确保结果的稳定性和一致性。

-

利用结构化数据格式:要求模型以JSON、Markdown表格、YAML或XML等格式输出,便于程序解析。

-

示例:

请提取以下文章中的关键人物、地点和事件。以JSON格式输出,键为"persons", "locations", "events"。

-

-

限定输出风格与长度:明确告知模型输出的语言风格(如“专业”、“通俗”)、长度(如“不超过200字”)或具体格式(如“只输出最终的字母选项,不要解释”)。

4.1.3 角色扮演与上下文设定(Context Setting)

为模型设定一个明确的专家角色,可以有效地引导其调用相关的知识库和推理模式,从而提高回答的专业性和准确性。

-

示例:

你现在是一位资深的数据库架构师。请评估以下两种数据库方案(MySQL vs. PostgreSQL)在处理高并发写入场景下的优劣,并给出你的最终建议和理由。

4.2 平衡效率与礼貌的提示模板

我们可以构建一个既包含礼貌性开场白,又融入了高效指令结构的提示模板。

|

模板组成部分 |

作用 |

示例 |

|---|---|---|

|

礼貌开场 (Optional) |

维持良好的人机交互氛围。 |

|

|

角色设定 (Persona) |

激活模型的专业知识。 |

|

|

任务描述 (Task) |

清晰、无歧义地说明核心目标。 |

|

|

上下文/输入 (Context/Input) |

提供所有必要的背景信息或数据。 |

|

|

步骤指令 (Steps) |

将复杂任务分解为原子操作。 |

|

|

格式约束 (Format) |

规定输出的结构和样式。 |

|

|

礼貌结尾 (Optional) |

结束交互。 |

|

使用这样的模板,我们可以在不牺牲礼貌的前提下,实现与“粗鲁”提示相近甚至更高的效率。因为其核心——结构化与明确性——得到了充分保证。

五、⚖️ 伦理反思:性能与福祉的权衡

这项研究最深刻的价值,或许不在于其技术层面的发现,而在于它迫使我们直面一个长期存在但常被忽视的伦理困境:在追求AI性能最大化的过程中,我们是否应该牺牲用户福祉和健康的交互规范?

5.1 推广“侮辱性表达”的潜在危害

研究者在论文中明确警告,不应将“骂AI更有效”这一科学发现推广到实际应用中。其潜在的负面影响是深远且多方面的。

-

损害用户体验与心理健康:长期使用攻击性、贬低性的语言,即便是对AI,也可能对用户自身的心理状态产生负向塑造。它可能固化一种急躁、不耐烦的沟通模式,并迁移到人与人的交往中。

-

破坏可及性(Accessibility)与包容性:对于某些用户群体,如儿童、认知障碍者或习惯于礼貌交流的用户,一个鼓励“粗鲁”交互的AI环境是极不友好的,甚至会构成使用障碍。

-

助长不良沟通规范:如果技术社区或主流文化开始推崇一种“骂AI”的亚文化,它可能会侵蚀社会整体的沟通文明。AI作为一面镜子,其交互方式会反过来影响人类社会。

5.2 提示工程的伦理责任

作为AI技术的使用者和开发者,提示工程师肩负着重要的伦理责任。我们的目标应该是探索无需攻击性措辞即可稳定提升模型表现的通用策略。这不仅是一个技术挑战,更是一种价值选择。

-

负责任的AI原则:未来的提示工程实践,应将用户福祉、包容性、透明度等负责任AI(Responsible AI)原则置于核心地位。性能的提升,不应以牺牲这些基本价值为代价。

-

探索“正向激励”提示:与研究“负面语气”相对,未来的研究可以更多地探索“正向激励”提示的效果。例如,使用鼓励、赞扬或赋予AI崇高使命感的语言,是否也能在某些任务上提升其表现?这为我们开辟了更具建设性的研究路径。

结论

宾州州立大学的这项研究,如同一块投入平静湖面的石头,激起了关于人机交互、提示工程和AI伦理的层层涟漪。它以一种近乎反讽的方式揭示了当前LLM的本质——一个对语言结构高度敏感,却对人类情感无动于衷的复杂计算系统。

“粗鲁更准”的结论,并非鼓励我们成为暴躁的AI使用者。恰恰相反,它是一份邀请函,邀请我们深入理解AI的工作原理,并在此基础上,发展出一套更为成熟、高效且负责任的交互范式。未来的最优解,必然是在保持人类文明与尊重的前提下,通过极致的简洁、清晰的结构和明确的指令,来引导AI发挥其最大潜能。这项研究的真正价值,是为我们指明了这条通往更高阶人机协作的道路,在这条路上,效率与人性不必对立,而是可以和谐共生。

📢💻 【省心锐评】

“骂AI”有效,揭示的是机器对结构化指令的偏好,而非对情绪的回应。真正的提示高手,应追求礼貌外壳下的指令精炼,实现效率与尊重的双赢,而非退化为人机交互的“野蛮人”。

更多推荐

已为社区贡献356条内容

已为社区贡献356条内容

所有评论(0)