2025年,AI智能体到底哪家强?谁能真正解决企业实际问题?

根据IDC和Gartner的RPA市场研究报告,这种AI+RPA融合的市场在2023年就增长了15.9%,而到2024年已经达到31.5亿元,预计到2025年,90%的RPA部署将嵌入AI能力,形成新一代智能自动化生态,这显示出企业对可靠落地方案的偏好。可一旦场景切换到企业内部的复杂流程,比如跨部门的财务审批或供应链协调,它就显得有点捉襟见肘了,毕竟,生态优势也意味着边界,跳出熟悉的圈子,集成难度

在2025年的科技圈里,AI智能体无疑是那道最亮的风景线。从硅谷的发布会到北京的行业峰会,几乎每个巨头公司都在大谈特谈这些“会思考、会行动”的数字助手,一夜之间,好像企业不搞点AI智能体,就跟不上时代了。但如果你深入一线和那些CIO和IT负责人聊聊,就会发现热闹背后藏着不少现实的纠结:这些智能体听起来高大上,真要落地到业务里,却常常卡在最后一公里上。

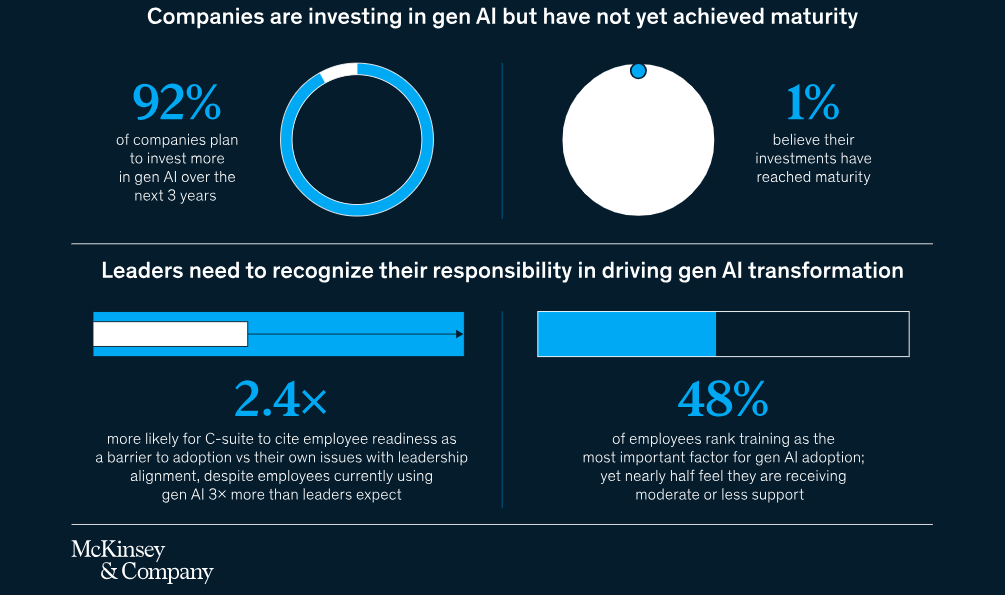

拿数据来说,波士顿咨询集团(BCG)在年初的AI Radar调研中指出,全球三分之一的公司计划在2025年向AI投入超过2500万美元,这股投资热潮可见一斑。与此同时,麦肯锡的报告估算,AI在企业用例中能带来的长期生产力增长潜力高达4.4万亿美元。听起来诱人吧?可现实是,根据谷歌云的一项调查,目前只有约10%的企业已经开始使用AI智能体。为什么差距这么大?很大程度上,是因为智能体从概念到实际应用的转化,并不像演示PPT里那么丝滑。系统兼容性、数据隐私、团队适应,这些问题一冒头,很多项目就容易半途而废。

当然,市场玩家们也没闲着,他们从不同角度切入,试图破解这个落地难题。比方说,一些开源平台像Dify.AI,就瞄准了那些喜欢动手折腾的开发者。它基于RAG技术,能让AI快速消化企业内部文档,在某些场景下发挥得不错。比如,一家零售银行用它优化反欺诈系统,可以将响应时间从原来的几小时压缩到分钟级,这在高峰期交易量大的时候,确实帮了大忙。不过,虽说开源的魅力在于灵活和低门槛,但后续的维护升级却成了负担,尤其是对资源有限的中小型企业来说,安全漏洞或版本兼容问题一出,就得自己砸人力去补,长期下来成本不低。

相比之下,背靠大生态的平台则更注重无缝接入现有工具。字节跳动的Coze(国内叫扣子)就是典型,它和抖音、飞书这些流量巨头深度绑定,在内容营销和用户互动上特别上手。有个美妆品牌在618促销中用它自动化生成个性化推荐脚本,结果咨询转化率蹿升了20%以上,这在快节奏的电商战场上,绝对是加分项。可一旦场景切换到企业内部的复杂流程,比如跨部门的财务审批或供应链协调,它就显得有点捉襟见肘了,毕竟,生态优势也意味着边界,跳出熟悉的圈子,集成难度就上去了。

再看那些追求高级协作的选项,像微软的AutoGen或MetaGPT,它们把多个AI智能体组织成“虚拟团队”,能分工合作处理棘手任务。想象一下,在汽车制造线上,用它来协同质量检测:一个代理分析数据,另一个模拟优化方案,效率提升就很明显。券商圈里也有人用类似工具自动生成研究报告,节省了分析师的大把时间。但这里的技术门槛是个绕不开的坎,对大多数非科技型企业来说,搭建和调试这样的系统需要专业编程背景,稍有不慎就容易出乱子,所以这种明显更适合那些有强大IT团队的玩家。

在这些路径中,还有一类更注重实用落地的厂商,他们不追热点,而是把AI和成熟的自动化技术糅合起来。像金智维和UiPath,就在RPA(机器人流程自动化)基础上叠加智能体,强调稳定执行和可控性。金智维的Ki-AgentS和K-APA产品线,就巧妙地将AI决策与RPA的流程执行对接,在金融和央国企这样的高合规领域都特别吃香。比如,一家大型银行用它处理信贷审核,不仅加速了流程,还确保每步操作都有traceable的日志,这在监管审查时省了不少心。根据IDC和Gartner的RPA市场研究报告,这种AI+RPA融合的市场在2023年就增长了15.9%,而到2024年已经达到31.5亿元,预计到2025年,90%的RPA部署将嵌入AI能力,形成新一代智能自动化生态,这显示出企业对可靠落地方案的偏好。同样,金智维凭借其覆盖全球的专业服务团队与全过程陪伴式服务体系,已助力超1500家客户平滑集成现有ERP、OA及核心业务系统,在避免大刀阔斧改造的同时,确保了智能体在复杂环境中的稳定运行与持续优化。

说到底,企业挑AI智能体,不是看谁的Demo最闪亮,而是得匹配自家场景。制造业企业可能更在意供应链的深度衔接,这时开源或生态型平台如果能支持快速原型验证,就值得试水;但对银行来说,数据隔离和权限管控是底线,那些内置合规框架的方案自然更对胃口。互联网公司追求敏捷迭代,或许多智能体协作的灵活性能激发创新火花。可不管哪种,服务体系往往是隐形决胜手,从初始咨询到后期优化,能不能提供一站式支持,直接影响落地成败。在这点上,像金智维这类从自动化起家的厂商,通常有更厚的积累,能让智能体不只是工具,而是真正融入业务链的伙伴。

未来,AI智能体的赛道还会更拥挤,但真正能站稳脚跟的,恐怕是那些懂企业痛点、能经得起实际检验的。毕竟,在这个越来越卷的时代,热闹归热闹,落地才是硬道理。企业们不妨多问问:这个智能体,能帮我稳住成本、守住底线吗?答案,往往藏在那些不起眼的细节对比里。

更多推荐

已为社区贡献8条内容

已为社区贡献8条内容

所有评论(0)