从“灵光”谈起:AI 应用的交互重塑

蚂蚁集团推出全模态助手「灵光」,实现从对话到交互应用的范式跃迁。

“最好的界面,就是没有界面。”

—— Golden Krishna《The Best Interface Is No Interface》

11 月 18 日,蚂蚁集团上线了全模态助手「灵光」。它没有把力气花在“更像人”的对话里,而是把回答变成了一次次“策展”,先结构化提炼,再自动配图、配 3D、配交互图表,让复杂知识一次就能被“看见”。然而这并不是最吸引我的,灵光还让一句话直接变成一个可交互的小应用:30 秒,用户说完需求,App 已经生成并运行。过去需要产品经理 + 设计师 + 前后端工程师的协作,被压缩成一次“口语级”输入。这是一次交互范式的跃迁,让我忍不住想聊聊我看到的四条交互演进主线,以及对开发者和产品经理的启示。

一、从“对话”到“策展”:答案不再是一堆字

主流大模型助手仍沿用“聊天框 + 文字流”形态,用户自己从几段话里提炼重点。灵光把回答当成一次“策展”:先结构化提炼,再自动配图、配 3D、配交互图表,让复杂知识一次就能被“看见”。

案例

-

问“广州塔建筑特色”——返回一段 120 字结论 + 可旋转 3D 模型,用户边听语音边拉视角,30 秒弄懂“扭转结构”。

-

问“全球军事”——分析内容图文并茂,还包含了军费排名前8的国家。

趋势 1:富媒体、可交互、可视化成为“新一代答案容器”。文字权重下降,模型输出从“写段落”变成“搭页面”。

二、从“回答”到“应用”:需求→运行,中间环节消失

灵光把“生成答案”升级为“生成轻应用”。用户一句话 → 模型自动写前端 + 调 API → 得到可分享、可二次编辑的小程序。

新闻报道中的数据

- 上线 48 h,有人连续修改 100+ 轮做一个应用。

- 平均每个“闪应用”会话 6 轮——说明用户把它当 IDE 用,而非一次性问答。

趋势 2:AI 的交付物从“信息”变成“工具”。低代码/无代码进一步下沉到 C 端,“人人都是开发者”第一次真正落地在移动端。

三、从“单模”到“全模”:交互不再锁定某一种媒介

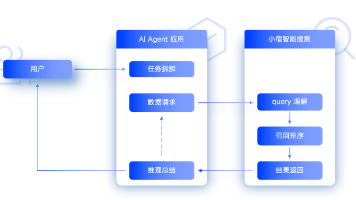

灵光支持文本、图像、3D、地图等同步输出,并采用多智能体协作架构:需要画图就调视觉 Agent,需要 3D 就调建模 Agent,用户侧无感切换。

带来的体验差异:

- 传统助手:连问 3 次才能凑齐文字、图、数据。

- 全模助手:一次问完,所有模态同步生成,用户“看模型、点图表”并行完成。

趋势 3:多模态不是“炫技”,而是“一次给够”。未来衡量模型体验,将看“同步生成的模态完整度”与“组件可交互深度”。

四、从“功能”到“入口”:AI 成为超级聚合层

蚂蚁内部把灵光视为“AI 超级入口”。一旦用户习惯“说话就能产应用”,灵光就可能变成个人化小程序生态:

- 用户侧:无需装新 App,灵光即点即用。

- 平台侧:闪应用天然可分享,病毒系数高于传统小程序。

- 商业侧:依托支付宝生态,未来可实现与支付、信用、本地生活能力的一键打通,当前已具备技术协同基础。

趋势 4:AI 不再只是“更好用的功能”,而是“新的分发平台”。谁掌握生成入口,谁就掌握下一波流量与数据。

对开发者 & PM 的三点启示

-

把“答案”当“产品”做

与其优化文案长度,不如直接输出可交互组件:表格、计算器、3D 模型……让用户“看得见、摸得着”。 -

为“生成”而设计

传统页面是“静态堆能力”,AI 页面是“动态拼积木”。把 UI 拆成可渲染组件库,让模型能“写代码时有的挑”,才能撑住 30 秒生成承诺。 -

提前布局“模态协作”

单一大模型已卷到顶,未来竞争在“多 Agent 调度”:图像、3D、语音、数据谁负责?接口协议、容错策略、并发性能都要提前规划。

结语:界面正在消失,交互正在加速

灵光并不是第一款把“富媒体答案”搬到手机上的产品,却是第一个在移动端真正跑通“全模态 + 零代码应用”并全面向 C 端开放的助手——一句话就能在 30 秒内生成可交互的小程序,还能随时编辑、分享。这种“需求即应用”的体验,把交互成本从“搜索-下载-注册”压缩成一句口语,几乎把 Golden Krishna 提出的“无界面”理想照进了现实。

不过,灵光并非“全能”。在视频内容的丰富度上,它暂时还比不上豆包:后者背靠抖音的海量短视频库,能在回答里一键插入相关视频,直观又吸睛,这是灵光短期内难以复制的护城河。

但瑕不掩瑜。当“说话就能跑应用”成为习惯,我们很可能不再需要频繁光顾 App Store,而是直接对手机说:“给我做一个。”灵光已经迈出了第一步,更多玩家还会远吗?

更多推荐

已为社区贡献9条内容

已为社区贡献9条内容

所有评论(0)