走向“可持续智能生物系统”:AI 与机器人可持续性的统一伦理框架解读

回到最初的问题:当我们谈论“AI 与机器人的可持续性”时,到底在谈什么?Tamborini 的这篇论文给出的回答是:我们不应该满足于把可持续性当成一个可以在宣传材料中反复出现的形容词,也不应该把它视为可以通过某几条“最佳实践清单”就能落实的技术指标。相反,我们需要把可持续性理解为一个在生态价值、技术实践理性和社会正义之间保持张力的多层次结构,而 AI 和机器人作为“智能生物系统”的一部分,必须在这

1 引言:从“绿色 AI”口号到统一的可持续性哲学问题

近几年,“可持续 AI”“绿色算力”“低碳机器人”等表达频繁出现在论文标题、政策报告和企业宣传中。大模型训练碳排放惊人、数据中心能耗持续攀升、电子垃圾日益增多,与此同时,AI 和机器人又被寄望为实现联合国可持续发展目标(SDGs)的关键技术力量,这种“既是问题,又是解决方案”的双重角色,使得可持续性问题变得异常复杂。Tamborini 在《Sustainability of AI and robotics: towards a unified framework for intelligence biosystems》一文中,正是把这个复杂性作为出发点,试图从伦理与哲学角度,把 AI 与机器人放进同一个“可持续智能生物系统”(Sustainable Intelligent Biosystems)框架中加以分析。

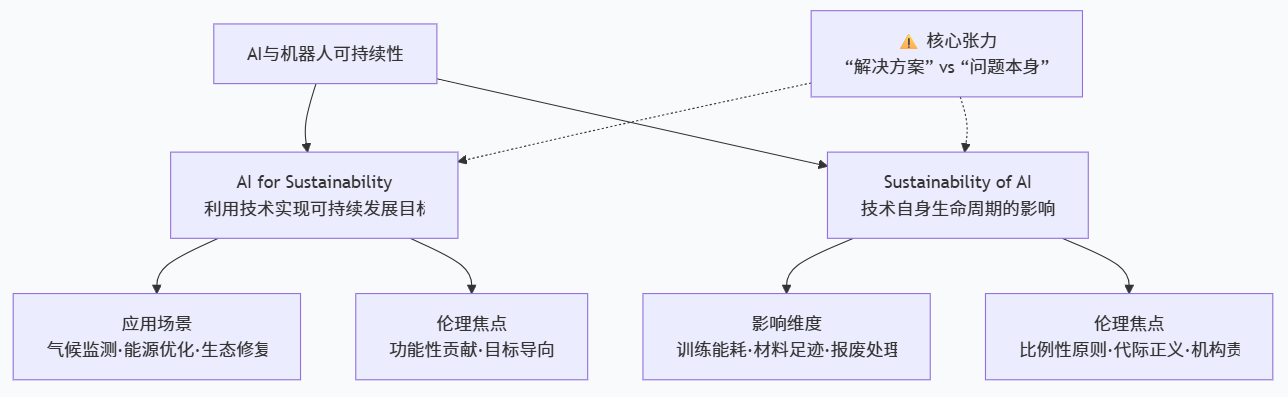

论文提出一个重要的区分:一方面是“AI for sustainability”,即利用 AI 技术去优化能源、监测环境、支撑可持续发展议程;另一方面是“sustainability of AI”,即审视 AI 本身在开发、训练、部署和报废过程中的环境与社会代价。这一双重视角来自 van Wynsberghe 的“Sustainable AI”概念,而 Tamborini 的工作则进一步把视野从软件层面的 AI 推向具身系统,重点放在仿生软体机器人和采用具身能量(embodied energy)的模块化机器人上。

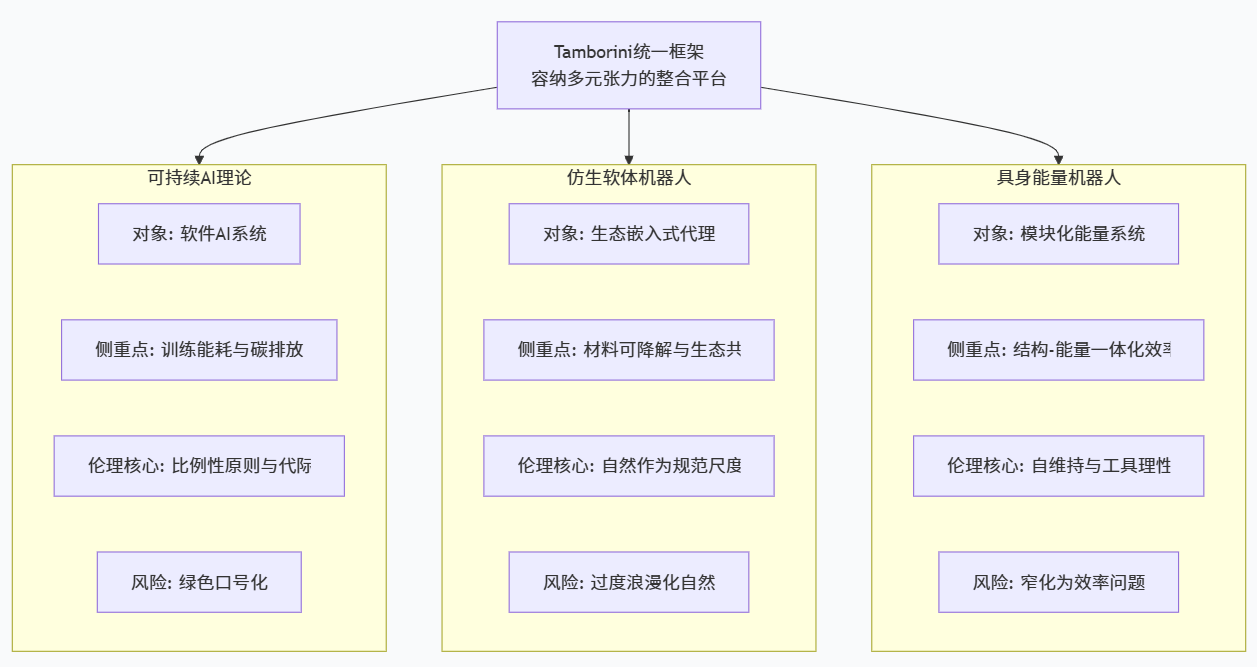

作者认为,围绕可持续性的这些不同路径——面向可持续发展的 AI、强调全生命周期的可持续 AI、以生物启发为核心的软体机器人、以能量结构与模块化为核心的具身能量机器人——实际上对应着几种不同的“技术游戏”(technology games)。每一种“技术游戏”都有自身的知识论假设、伦理取向与设计优先级,分别把可持续性理解为设计约束、正义命题、生态模型或效率目标。如果只是分别在各自领域谈“绿色 AI”“绿色机器人”,就会形成碎片化甚至相互冲突的评价体系,很难给出统一、可比较的伦理判断。

这篇论文的理论贡献在于:在承认多元价值与技术路径不可避免的前提下,提出一个“可持续智能生物系统”框架,试图在不消除差异的前提下,把生态价值、技术实践理性与正义导向伦理放到一个统一的结构中讨论,从而为 AI 与机器人可持续性提供一个更具哲学深度的统一视角。本文接下来将沿着作者的结构,对论文的核心概念、理论推演与框架构造进行系统梳理,并适当延展到对工程实践具有启发意义的抽象层面,尽量避免把问题简单化为“多用点绿色材料”“少耗点电”这样的操作性口号。

2 可持续 AI 的哲学起点:AI for sustainability 与 sustainability of AI

Tamborini 把讨论起点放在 van Wynsberghe 的“Sustainable AI”理论上,这一理论为后续将机器人纳入讨论提供了关键概念基础。van Wynsberghe 指出,所谓“可持续 AI”,并不是简单将 AI 用在气候监测、绿色能源调度这种“为可持续性服务”的场景中,而是把整个 AI 产品生命周期——从创意、训练、微调,到部署、维护与治理——视为一个完整的社会技术系统,对它的环境足迹与社会正义影响进行系统审视。

在这一视角下,“AI for sustainability”强调的是用途层面的目标:比如利用 AI 优化电网、预测极端天气、支持精准农业等,这些应用被视为推进 SDGs 的工具;而“sustainability of AI”则把目光转向支撑这些 AI 应用的基础设施,包括大型数据中心的能耗、服务器与 GPU 的制造与报废、训练过程中的碳排放,以及由此产生的资源占用与地缘政治问题。论文引用的研究显示,训练单个 NLP 大模型的碳排放量可以达到数十吨乃至数百吨 CO₂,与多辆汽车整个生命周期的排放相当;类似地,AlphaGo Zero 的训练也被估算为数十吨 CO₂ 级别,足以覆盖数十户美国家庭一年的用电排放。

在规范层面,可持续 AI 的理论引入了几个关键伦理原则。第一是“可持续发展”本身,即在技术创新与资源分配、公平与效率、环境与经济之间保持张力管理,而非单向压倒式偏向效率或创新。第二是“比例性原则”(proportionality):一个 AI 系统的环境与社会代价,必须与其带来的实际好处相称,训练一个超大模型去解决微小问题,在这一框架下可能被视为不成比例的浪费。第三是“机构责任与代际正义”:AI 所依赖的能源和资源开采,常常被外包到特定地区和人群,对未来世代的环境承载能力造成压力,因此,决策主体需要对跨代影响负责,而不仅仅对当前用户或股东负责。

Tamborini 在此基础上提出,迄今为止关于可持续 AI 的讨论多集中于软件和算力层面,而忽略了一个事实:越来越多的“智能系统”已经具身化,成为嵌入环境中的物理代理(例如仿生软体机器人、环境监测机器人、农业机器人等),这些系统的材料选择、结构设计、能量拓扑同样深刻影响着整体可持续性。因此,要谈“可持续 AI”,就必须正视“具身智能”(embodied intelligence)与“具身能源”(embodied energy),把机器人和 AI 一并纳入统一的伦理分析框架。

3 仿生软体机器人:从“为可持续性服务”的技术游戏切入

3.1 软体机器人与可降解材料作为生态嵌入的策略

在引入机器人之前,Tamborini 选取了软体机器人作为切入点。软体机器人研究者 Mazzolai 和 Laschi 在《Science Robotics》的综述中曾提出:未来的机器人应当是“可持续的”,而不是像当前技术那样在能耗和电子垃圾方面制造巨大问题。他们的设想之一,是通过软材料、仿生结构和可降解材料来减轻机器人系统对环境的长期负担,尤其是在它们大量部署于农田、海洋、森林等敏感生态环境时。

后续研究进一步发展了这一愿景。例如,关于“Soft robotics towards sustainable development goals and climate actions”的论文系统论证了软体机器人在实现 SDGs 和气候行动中的潜力,强调软材料的柔性、可编程性、生物兼容性与可降解性,能够让机器人在复杂环境中进行监测与干预,并在任务结束后以较低环境代价“退出”。可持续性的关键不只是功能,而是材料全生命周期中的生态友好,包括采用天然纤维、液晶弹性体、热塑性聚酯、以及可安全降解的水凝胶等,这些材料在使用过程中尽量减少对生态系统的扰动,在报废时又能以较小的残留风险回归环境。

在这种软体机器人叙事中,机器人不再被看作一种“外来的硬质机器”,而被刻意塑造为“生态嵌入式代理”:其形态、材料与行动模式尽量与环境相协调,例如模仿植物根系钻入土壤、模仿章鱼或水母在水体中运动、模仿昆虫完成授粉或种子传播等。可持续性在这里被理解为一种“与环境同构”的存在方式,强调机器人生命周期与生态循环的尽可能耦合。

3.2 仿生设计与自然系统参数的抽取

然而,软体机器人的“绿色”形象不仅来自材料选择,更深层的理论基点在于“仿生设计”(bio-inspired design)。研究者希望从自然系统中提取关键参数——例如多功能性、结构–能量耦合、适应性形态变化等——并将其转化为新的工程设计原则。自然界经过亿万年的演化,被视为一个巨大设计空间,其中蕴含的形态与行为模式被看作高效且可持续的“参数空间样本”,可以为人造系统提供启发。

Tamborini 在这里敏锐地指出,仿生设计并不是简单的“自然复制”,而是自然–工程之间的一次抽象与重构。所谓“从自然系统中提取关键参数”,意味着研究者需要选择哪些特征被视为“关键”、哪些可以略去,这一选择本身就带有强烈的人类视角和技术目标导向。举例来说,当我们把白蚁丘看成“天然空调系统”,是因为我们在面对高能耗建筑时,把自然结构重新诠释为某种技术模型。这种诠释过程本身就是知识论上的构造活动,远非“直接从自然读取答案”。

因此,在软体机器人领域,“仿生+可降解材料”的方案实际上是一种特定的技术游戏:它将可持续性理解为一种“与生态系统高度嵌入”的设计策略,通过材料与形态的仿生来降低环境代价。然而,这种策略并不是唯一的,也未必自动解决所有可持续性难题——尤其是当我们把视野扩展到能源结构与系统可维护性层面时,问题会更复杂。Tamborini 正是利用这一点,将讨论从“机器人为可持续性服务”推进到“机器人自身的可持续性”问题。

4 仿生学的伦理与知识论基础:从“自然为尺度”到“补充性拟像”

4.1 “自然为尺度”的规范含义

在第三部分,论文转向对仿生学(biomimicry/biomimetics)的哲学分析。Tamborini 区分了“biomimicry”和“biomimetics”两类仿生实践:前者往往更强调自然的规范性地位,把自然视为伦理意义上的“尺度”(nature as measure),后者则更技术化地将自然当成设计的灵感库与模型库。

在“自然为尺度”的立场中,自然不再只是被动资源,而被赋予一定的道德地位:人类的行动是否正确,要用“是否符合生态系统的稳定与韧性”来衡量。Dicks 提出,自然可以作为“衡量行动正当性”的基准,从而给出一种以生态为中心的伦理提案。在这种语境下,仿生设计不只是模仿自然形态或机理,更重要的是学习生态系统如何维持自身的可居住性,从而把技术创新放在“维持地球宜居性”的大框架下评估,而不是单纯以效率或性能作为评价标准。

这意味着,仿生学所蕴含的伦理并不只是“自然很聪明,我们抄作业”,而是“自然体现了某种我们必须尊重的生态秩序与限制”。要以自然为尺度,就必须理解生态系统的动态平衡与脆弱性,这又要求科学知识与伦理反思的紧密结合。自然并不是浪漫化的乌托邦,而是充满非线性、突变和难以预测性的复杂系统;在这种情况下,以自然为尺度的伦理本身也必须面对不确定性和认知局限。

4.2 Blok 的“补充性拟像”与从仿生到生物整合

Tamborini 随后引入 Blok 关于“技术作为拟像”(technology as mimesis)的分析。传统理解中的拟像要么是“完全复制自然”(A = A),要么是“完全发明新物”(A→B),而 Blok 提出了一种中间形态——“补充性拟像”(supplementary mimesis):技术在模仿自然时,并非简单复制,而是生成一个“变体 A₁”,既源于自然,又在一定程度上超出自然,但仍保持与自然系统的内在关联。

在这一视角中,仿生技术并不是站在自然之外旁观和复制的“外部工程师”,而是作为自然系统继续展开过程中的一部分,被视为“从生物圈内部进行的差异化”。技术通过对自然结构和过程的模仿,反过来参与了对自然的解释与构成:我们之所以把白蚁丘理解为空调系统、把树木视为结构–能量一体化的样板,正是因为我们带着特定技术难题去阅读自然。

更关键的是,Blok 强调自然系统本身的不稳定性和“不可穷尽性”:在地球系统科学眼中,生态系统始终处于变动中,我们对它的理解不可避免地片面而不完整。因此,一切仿生技术都带有根本性的“不恰当性”和“结构性不确定性”,任何基于仿生的可持续性承诺,都必须承认自身不可避免的偏差与限制。

这直接导致 Tamborini 的一个关键转折:如果我们仅仅把仿生机器人视为“采用自然启发的可持续技术”,就容易忽略其嵌入更大社会技术系统后所产生的新问题。真正的挑战在于,从“仿生”走向“生物整合”(bio-integration):不是简单向自然“借用”设计,而是让机器人系统在结构与功能上都与生态与能量系统深度耦合,从而在整个生命周期层面考虑可持续性。

5 从“为可持续性服务的机器人”到“机器人自身的可持续性”

前面的分析主要围绕“机器人为可持续性服务”:机器人通过仿生形态和可降解材料嵌入生态系统,帮助监测环境、进行生态修复或辅助农业生产等。Tamborini 指出,这一思路虽然重要,但仍然存在几项未解决的哲学与伦理问题。首先,机器人是否只有在“帮助维持地球宜居性”时才算“伦理的”?如果某些技术在提升人类健康或安全方面具有重大价值,但对特定生态系统造成负担,如何在伦理上加以权衡?其次,当机器人在高度复杂且难以完全理解的生态环境中自主运行时,意外伤害和生态扰动的责任如何界定?是设计者、部署者,还是围绕该技术作出决策的机构承担主要责任?

更进一步,即便软体机器人在材料上实现了可降解和生物兼容,但其开发、制造与回收仍然嵌入全球供应链和能源网络之中,所消耗的原材料、用于制造设备的能源、实验室试制过程中产生的废弃物等,都构成整体环境足迹的一部分。将视野局限在“机器人如何帮助实现可持续发展目标”,会掩盖“机器人系统本身是否可持续”这一更根本的问题。

因此,Tamborini 借用 van Wynsberghe 对 AI 的区分,提出在机器人领域同样需要区分“robotics for sustainability”(为可持续性服务的机器人)与“sustainability of robotics”(机器人自身的可持续性)。前者关注机器人对生态系统的功能性贡献,后者则聚焦机器人在材料、能量结构、可维护性、可回收性等方面的长期可行性。这种区分并不是简单的概念玩弄,而是为了让我们在评估机器人系统时,不再只看“用它做了什么好事”,也要看“为了让它运转,我们付出了什么长期代价”。

这一部分的理论意义在于:可持续性的评价对象不再只是单个技术行为或单次部署,而是整个机器人技术谱系的演化路径及其与生态、经济和社会系统的耦合方式。这为后文引入“具身能量”和模块化机器人提供了铺垫,因为后者正是试图在机器人自我维持、能量结构与模块组合性层面,回答“机器人自身如何变得更可持续”的问题。

6 具身能量与模块化机器人:可持续性的另一种技术游戏

6.1 Embodied Energy 作为设计哲学

在第四部分,Tamborini 引入了一个与软体仿生路径显著不同的技术方向:具身能量(Embodied Energy)。这一概念源自 Aubin 等人在《Nature》上发表的论文,他们提出一种新型设计哲学:把能量存储直接集成到机器人的结构与材料之中,而不是依赖外置、独立的电池模块。在他们的表述中,同一块质量既承担机械或结构功能,又作为能量存储介质,从而提高系统层面的能量密度与运行效率。

这种设计明显受到生物系统的启发。在生物体内,脂肪组织既是能量仓库,又是隔热层和缓冲结构;肌肉既是执行器,又承担部分能量储备和机械支撑功能。具身能量希望通过材料多功能化,使机器人在有限体积和质量下获得更长续航、更高灵活性,并减少依赖外部基础设施(如频繁更换电池或外接电源)。这使可持续性不再只是“用可降解材料减少污染”,而变成“通过结构–能量一体化提升整体效率与自主性”。

在这一技术游戏中,可持续性被理解为系统层面的效率约束:同样体积与质量的机器人,如果能够通过具身能量实现更高的能量利用率、更少的维护需求、更少的基础设施依赖,就被视为更可持续。这种理解与软体仿生路线上强调“生态嵌入”“材料可降解”的规范图景明显不同,具有更强的工程与效率导向。Tamborini 正是通过这两条路径的对比,揭示可持续性内部多重含义的张力。

6.2 软体模块化动力与水母机器人案例

具身能量的理念在具体机器人设计中已有多个典型案例。Tamborini 特别介绍了几项代表性研究:

其一是 Kim、Ramaswami 与 Shepherd 提出的“Soft, Modular Power for Composing Robots with Embodied Energy”。他们设计了一种软体水静肌(muscular hydrostat)式驱动模块,每个模块同时兼具执行与储能功能,就像自然界中的舌头、象鼻或触手那样,通过协调不同方向的肌肉群实现复杂运动,同时在肌肉内部储存糖原等能量。该工作通过将类似原理转化为软体机器人模块,使每个单元既是驱动器,也是可变形电化学电池,从而在结构中普遍分布能量储备。

其二是 Shepherd 等人的水母机器人研究。他们构建了一种仿水母形态的水下机器人,采用流动电池(redox flow battery)作为能量存储介质,并将电池结构直接整合到水母形主体中。水母伞状结构的大部分质量由液体构成,既提供浮力和弹性,又在其中储存可流动电解质,实现类似生物体“多功能结构”的效果。这种设计在提升续航时间的同时,通过形态与能量拓扑的一体化,减少额外结构和能量模块对整体尺寸与灵活性的负面影响。

具身能量路径中的模块化设计,还强调组件的可重构性与可替换性。模块既是能量单元,也是结构与功能单元,不同任务可以通过重新组合模块构成不同机器人形态,这种可组合性有助于延长系统整体寿命,避免为每种任务从零开发全新硬件。Tamborini 指出,这种“模块化–多功能–高能量密度”的设计逻辑,将可持续性理解为一种“自维持能力”:机器人系统通过结构–能量耦合和模块重构,在较少资源投入下实现更长寿命和更广泛用途。

然而,这一技术游戏的伦理和知识论假设与软体仿生路径显著不同。前者强调与生态系统的同构与顺应,后者则强调技术系统在能量维度上的自足与优化。前者更容易与生态中心主义伦理对接,后者则更接近“技术效率优先”的工具主义立场。这种差异在 Tamborini 的框架中并不是问题,而是构建统一理论时必须正视的多元张力。

7 软体仿生、具身能量与可持续 AI:技术游戏的比较与张力

7.1 三种路径的核心特征对照

为了避免抽象讨论过于散漫,这里按照论文思路,把三种主要路径的理论与伦理特点整理为一个对照表,帮助理解它们如何构成不同的“技术游戏”。

表 1 三种可持续性路径的技术与伦理特征对比(根据 Tamborini 文中结构整理)

| 维度 | 面向可持续性与可持续 AI(van Wynsberghe) | 仿生软体机器人:Robotics for sustainability | 模块化具身能量机器人:Sustainability of robotics |

|---|---|---|---|

| 主要对象 | 软件层面的 AI 系统及其基础设施 | 仿生软体机器人、软材料与生态环境 | 模块化机器人、具身能量与结构–能量一体化 |

| 可持续性侧重 | “AI for” 与 “sustainability of AI” 双重视角,关注训练能耗、碳排放与社会正义 | 通过可降解材料和仿生形态嵌入生态系统,减轻机器人对环境的长期负担 | 提高系统级能量密度与自主性,减少对外部基础设施的依赖,强调结构–能量耦合 |

| 伦理核心 | 比例性原则、代际正义、机构责任,强调整个 AI 社会技术系统的正义性 | 将自然视为规范参照,把生态系统的韧性与可居住性作为评价标准,倾向生态中心主义 | 将可持续性理解为效率与自维持约束,更接近工具主义与系统工程思维 |

| 知识论特点 | 关注模型黑箱性、数据与能耗不可见性,强调透明度与可审计性 | 基于对自然系统的抽象和参数提取,承认仿生实践的结构性不确定性 | 通过模块与能量拓扑的抽象建模,可能忽略环境与社会背景的复杂性 |

| 可持续性风险 | “绿色 AI”成口号,忽略基础设施和代际影响 | 过度浪漫化自然、低估生态系统复杂性与机器人干预风险 | 把可持续性窄化为效率问题,忽略材料来源、废弃物与社会不平等 |

Tamborini 的重要观察在于,这三种路径并非简单可叠加的“好点子合集”,而是从不同角度切入可持续性的概念空间:仿生软体机器人把可持续性理解为“生态嵌入式共存”,具身能量把可持续性理解为“结构–能量一体化的自维持效率”,而可持续 AI 理论则把可持续性视为“跨代正义与机构责任”的规范命题。这些不同理解背后,是三种互相张力十足的伦理与知识论立场。

7.2 形态观、嵌入方式与知识论张力

在“Robotics for sustainability”路径中,形态被看作与生态功能紧密耦合的整体:软体机器人通过模仿植物、动物的形态与运动方式,在生态系统中以一种“类似生物”的方式存在,材料选择与运动模式尽量减少对环境的破坏。这种整体形态观强调“共演化”与“生态适配”,把机器人视为在一定程度上“融入自然”的存在。

相对地,具身能量路径中的模块化机器人,将形态视为由多功能模块拼接而成的构造,每个模块既承担结构与运动任务,又负责部分能量存储。虽然这种构造也受自然启发(例如筋膜、肌肉纤维的组合),但其设计逻辑更接近工程学中的“积木式组合”:通过优化模块性能和组合方式来达到整体目标。这种形态观更强调技术系统的可重构性与弹性,而不是与某个具体生态系统的紧密同构。

在知识论上,仿生软体机器人的难点在于生态系统的复杂性与不确定性。我们对材料降解路径、机器人长期存在对物种间关系的影响等认识有限,根据有限模型做出的仿生设计可能“过拟合”某个局部情境,一旦部署环境发生变化,就可能出现意料之外的后果。具身能量路径则在一定程度上“抽象掉”环境复杂性,更多关注结构–能量拓扑内的效率优化与自主性提升,这种抽象虽然有助于工程设计,但容易遮蔽材料开采、生产链和废弃处理过程中的环境与社会问题。

可持续 AI 理论则揭示了另一种不可见性:模型内部机制的黑箱性、训练能耗隐藏在云端、数据中心与电网之间的复杂关系,使得普通用户甚至很多开发者都难以直观感知 AI 系统的环境足迹与社会影响。因此,它强调可解释性、第三方审计、碳排放报告与治理结构的透明度,把知识论问题直接上升为政治与伦理问题。

正是这些差异,让 Tamborini 得出一个关键结论:我们既不能简单地选择其中某一条路径作为“唯一正确”的可持续性解决方案,也不能把它们机械拼接为一个“超大清单”。相反,需要一个能够容纳多元立场、却又提供比较与评估共同语言的统一框架,这就是“可持续智能生物系统”理论要解决的核心任务。

8 可持续智能生物系统框架:生态价值、实践理性与正义的整合

8.1 三种价值维度的整合思路

在第六部分,Tamborini 提出了“可持续智能生物系统框架”(Sustainable Intelligent Biosystems Framework)。这一框架试图从哲学层面对前文讨论的三种技术路径进行整合,而不是简单把它们堆在一起。作者明确指出,这一整合是“多元主义”的:框架并不打算消解差异,而是希望在保留张力的前提下,使三种视角形成一种“建设性的张力”。

在价值维度上,框架汇聚了三种核心伦理资源。第一是来自仿生软体机器人的生态中心主义价值观:自然被视为具有内在价值,而不是纯粹的资源库,人类与技术的正当性取决于是否有助于维持地球作为“可居住家园”的状态。第二是来自具身能量和模块化机器人的实践理性视角:可持续性被理解为如何在有限资源与物理约束下,通过智能设计和结构–能量耦合实现自维持与高效运作,这种视角强调工程上的可行性与系统整体性。第三是来自可持续 AI 理论的正义导向伦理:聚焦代际正义、环境正义与制度责任,把可持续性看作一个政治与伦理问题,而不仅仅是技术优化目标。

框架的独特之处在于,它并不试图给出一个单一、统一的价值排序,而是承认不同场景下三种价值可能产生冲突:例如,一个高度仿生、生态嵌入良好的机器人,可能在材料开采或供应链环节不符合环境正义要求;一个具身能量高度优化的系统,可能在某些生态环境中造成难以察觉的长期扰动;而一个严格遵守比例性原则和碳排放报告制度的 AI 系统,仍可能在特定生态场域产生不可预见的连锁后果。统一框架的任务不是消除这些冲突,而是提供比“只看效率”或“只看是否绿色”更细致的评估结构。

8.2 四个层级:伦理、实践、认识论与制度

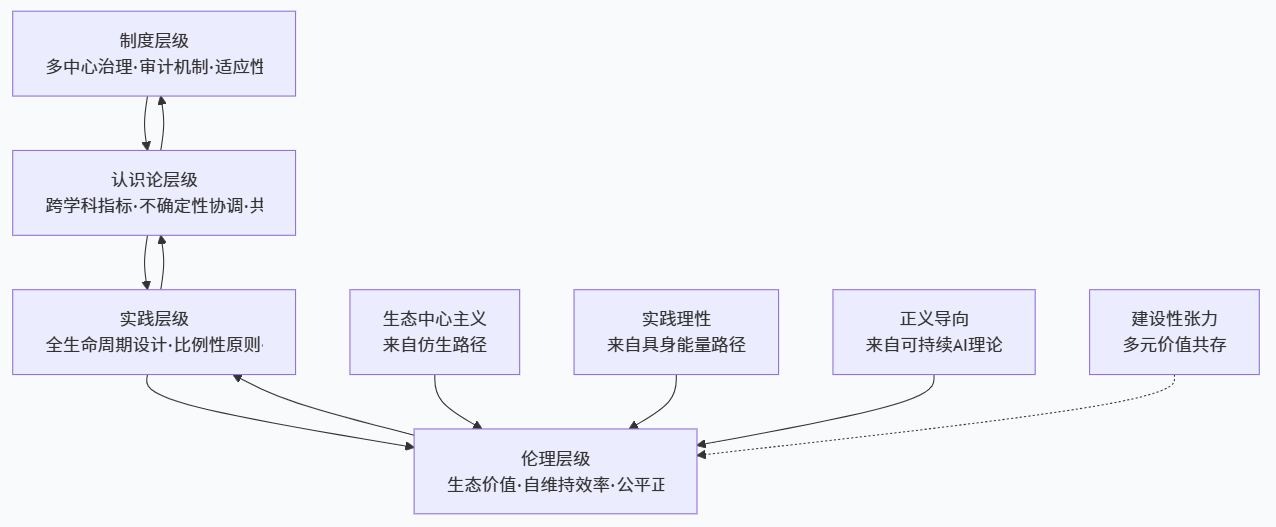

为实现上述目标,Tamborini 将“可持续智能生物系统”拆分为四个互相嵌套的分析层级:伦理层级、实践(或实践理性)层级、认识论层级与制度层级。

在伦理层级,问题是“我们应当追求什么样的好?”仿生路径强调尊重自然的内在价值与地球宜居性的维护,具身能量路径强调通过智能设计提升系统自维持能力,可持续 AI 路径则强调公平、透明和跨代责任。这一层级需要多元价值之间的对话,而不是单一价值霸权。

在实践层级,问题转向“我们如何在设计与开发实践中落实这些价值?”Tamborini 在这里特别强调全生命周期与比例性原则:从材料选取、训练过程、能量拓扑设计,到部署场景选择和报废处理,每一个阶段都需要把价值判断转化为可评估的设计决策,而不是事后补丁式的“绿色包装”。具身能量的设计原则、仿生软体机器人的材料策略以及可持续 AI 的训练–治理流程,都属于这一层级的内容。

认识论层级关注的是“我们如何理解自己造出的系统?”不同学科对于证据、风险和不确定性的理解存在巨大差异:工程师关心可靠性与可量化指标,生态学家关心系统功能与物种间相互作用的长期演变,伦理学家则关注规范冲突与道德困境。可持续智能生物系统框架强调需要一种跨学科的“共同语言”,例如能耗、碳排放、材料来源、算法透明度、劳工条件等一系列可沟通的指标,以帮助不同群体在对话中对齐问题。

制度层级则涉及“我们用什么样的治理结构把前面三层固化下来?”Tamborini 提出,治理结构应该具有多中心性和适应性,不仅包括中央监管机构,还包括地方委员会、公民议会等形式,以提高对本地情境和文化差异的敏感度。同时,应通过碳排放报告、材料追溯、比例性审计等方式,把伦理原则嵌入制度实践,避免伦理讨论停留在宣言层面。

为了更清晰地呈现这一四层结构,可以再列出一个简要表格。

表 2 可持续智能生物系统框架的四个分析层级(根据 Tamborini 文中描述整理)

| 层级 | 核心问题 | 关键内容 |

|---|---|---|

| 伦理层级 | 我们追求什么样的“好”? | 生态内在价值、自维持与效率、公平与正义三类价值的张力与平衡 |

| 实践层级 | 我们如何在设计和开发中落地这些价值? | 全生命周期设计、比例性原则、材料与能量拓扑的具体策略 |

| 认识论层级 | 我们如何理解和评估自己造出的系统? | 跨学科指标体系、对不确定性与风险的不同理解及其协调 |

| 制度层级 | 我们如何通过治理结构保障上述目标? | 多中心治理、审计与报告机制、参与式监督与长期适应性 |

这一四层结构的意义在于,它既可以用来分析单一系统(例如某个环境监测机器人或大模型),也可以用来比较不同类型技术路径之间的伦理侧重,从而构成统一的讨论框架。

8.3 比例性原则与全生命周期考量

在统一框架下,Tamborini 特别强调了“比例性原则”的桥梁作用。比例性原则本来出现在可持续 AI 讨论中,用以评估训练某个模型所耗费的资源是否与其带来的社会和环境收益相称。Tamborini 将这一原则扩展到机器人与具身系统领域:构建一个高度复杂、能耗巨大的模块化机器人,是否有足够重要的任务来“配得上”它的环境与资源成本?在某些场景下,是否存在更低技术复杂度、却能实现类似目标的方案?

比例性原则与全生命周期思路相结合,可以将三种技术路径拉到一条可比较的评价线上。仿生软体机器人可能在材料与报废环节表现较好,但如果其制造过程高度依赖稀有材料或高能耗工艺,总体比例性仍然可能失衡;具身能量机器人在运行阶段高度高效、续航时间长,但如果其流动电池依赖难以回收或高度有毒的化学物质,也会在全生命周期层面削弱可持续性;AI 软件系统即便在部署阶段能耗可控,如果训练阶段的碳排放巨大,加上基础设施建设的物质消耗,也可能在比例性评估中出现问题。

统一框架并不给出简单的“绿色打分”,而是提供一个对话和审议的结构:各类技术方案需要在同一套比例性与生命周期评价逻辑下呈现其代价与收益,由此形成更透明、更可辩护的决策过程。

9 统一框架下的评估逻辑:如何比较不同智能系统的可持续性

基于前文的理论构造,可以概括出一种隐含的评估逻辑,用来比较不同 AI 与机器人系统的可持续性。这一逻辑大致包含三个相互交织的问题串联。

其一是“嵌入何种生态与社会结构”。仿生软体机器人强调的是与具体生态系统的同构与共存,因此评估重点在于材料全生命周期、具体部署环境的敏感性以及对生态功能的长期影响;具身能量机器人强调的是系统内部的能量效率与自维持能力,评估重点则在于能量拓扑、模块组合对整体资源需求与基础设施依赖的影响;AI 软件系统则嵌入数据中心、电网与全球供应链,需要从基础设施层面追踪其能源与材料来源。

其二是“如何对代价与收益进行比例性判断”。统一框架要求我们在生态内在价值、自维持效率和公平正义三种维度之间进行综合考量。例如,一个用于环境修复的仿生机器人项目,即便在短期内耗费大量资源,只要其长期效果显著且无更低代价替代方案,仍然可能在比例性评估中获得“正面”结论;反之,一个看似“炫酷”的具身能量机器人,如果只是为了展示工程技术而非解决实际问题,且使用的材料难以回收,其比例性就会令人质疑。

其三是“由谁来作判断、在何种制度结构中作判断”。统一框架强调,多中心治理结构和跨学科审查机制对于可持续性评估至关重要。单纯由工程团队或企业内部决定某个系统是否“绿色”“可持续”,很容易在知识与利益结构上产生偏差。引入生态学家、伦理学家、地方社区代表乃至公民议会,可以让比例性审计和全生命周期评估更贴近实际并接受民主监督。

Tamborini 还指出,统一框架并不意味着我们可以完全“算清楚”所有代价与收益。在现实世界中,不确定性与知识不完备是常态,无论是生态系统对软体机器人介入的长期响应,还是新型材料在极端环境中的降解路径,都不可能在部署前被完全掌握。因此,统一框架更像一种“结构化谨慎”:它要求我们在承认不确定性的前提下,尽可能把可预见的风险暴露出来,并通过制度与实践安排为未来错误保留纠偏空间,而不是在“创新”与“效率”的名义下把不可逆后果“推给未来”。

10 结语:从“绿色技术叙事”到“可持续智能生物系统”的哲学转向

回到最初的问题:当我们谈论“AI 与机器人的可持续性”时,到底在谈什么?Tamborini 的这篇论文给出的回答是:我们不应该满足于把可持续性当成一个可以在宣传材料中反复出现的形容词,也不应该把它视为可以通过某几条“最佳实践清单”就能落实的技术指标。相反,我们需要把可持续性理解为一个在生态价值、技术实践理性和社会正义之间保持张力的多层次结构,而 AI 和机器人作为“智能生物系统”的一部分,必须在这一结构中被整体审视。

“可持续智能生物系统”框架的意义不在于提供一套可以直接照搬的工程流程,而在于改变我们提问的方式:当我们设计一个新型仿生机器人时,是否同时在问“它将如何改变所处生态系统”“它的材料和能量结构是否在全生命周期层面可接受”“它的开发和部署是否会加剧资源不平等与环境不正义”?当我们训练一个新的大模型时,是否除了考虑性能和商业价值外,也在认真计算它的碳排放与资源消耗,并通过比例性审计质疑“是否非做不可”的前设?当我们为具身能量机器人选择材料与模块组合时,是否意识到看似“高效”的设计可能在稀土开采、化学废物处理和供应链风险层面隐藏着巨大伦理负担?

这篇文章提醒我们:在工程实践中谈可持续性,不应仅仅停留在“用可降解材料”“提升能效”这种操作性层面,而要学会从伦理、知识论和制度角度同时发问。既要理解自然系统与技术系统之间的复杂互动,也要承认不同技术路径内部蕴含的价值张力,更要在具体项目中设计出可执行的比例性评估与全生命周期审计机制。

如果说传统“绿色技术叙事”常常不自觉地把技术描绘成一种可以“拯救地球”的外在工具,那么“可持续智能生物系统”的视角则提醒我们:AI 与机器人早已成为地球生命系统的一部分,它们的存在方式、能量结构与嵌入路径,将与人类和其他生命共同塑造未来的地球状态。技术不再只是“我们用来改变世界的东西”,而是“我们与世界共同构成的一部分”。正是在这一意义上,可持续性不再只是工程指标,而成为理解 AI 与机器人在当代世界中角色的一种基本哲学视角。

更多推荐

已为社区贡献7条内容

已为社区贡献7条内容

所有评论(0)