提示词工程提升AI性能最佳实践(中):核心技术突破与实战

摘要(149字): 本文深入探讨Prompt工程在优化AI编码雷同识别功能中的核心技术突破。针对36%错误率的"维度关系误判"问题,提出四大优化技术:1️⃣ 模式识别引导(明确定义"[限定词]+核心概念"结构);2️⃣ 大量具体反例强化边界认知;3️⃣ 视觉化警告标记关键规则;4️⃣ 严格评分校准机制(维度关系强制<0.7)。实战数据显示,维度识别准确

提示词工程提升AI性能最佳实践(中):核心技术突破与实战

系列文章:ChangoVivo质性研究平台AI编码雷同识别功能优化实战

作者:ChangoVivo研发团队

日期:2025年11月

难度:⭐⭐⭐⭐⭐(专家级)

标签:#PromptEngineering #AI优化 #技术深度 #最佳实践ChangoVivo 定性研究超级AI工具项目已经在 https://madechango.com工具箱上线,欢迎体验提出宝贵建议

作者感叹:大模型性能的关键和应用场景及应用技术高度相关,简单的#AI #提示词工程 # 可以成为产品惊艳性能的基础,千万不要迷恋新模型的规模参数,这个永无止境,扎实的基础功和一个似乎过时的大模型,有时就可以创造优秀的产品性能!

📖 回顾与导读

在上篇中,我们通过系统化测试发现了AI的三大"认知盲点":

- 🔴 维度关系误判(最严重,36%错误)

- 🟡 对象vs过程混淆(18%错误)

- 🟡 阶段关系混淆(18%错误)

本篇将深入剖析我们如何通过精心设计的Prompt工程技术,彻底解决这些问题。

一、Prompt工程的核心理念

1.1 什么是Prompt工程?

定义:

Prompt Engineering是一种通过精心设计的输入提示词,引导大语言模型产生更准确、更可靠输出的技术。

类比:

传统编程:写代码告诉计算机"怎么做"

Prompt工程:写提示词引导AI"怎么思考"

1.2 为什么Prompt工程有效?

大语言模型的工作原理:

输入Prompt → 模型推理 → 生成输出

↑ ↑

引导方向 推理路径

关键洞察:

同样的任务,不同的Prompt可以激活AI不同的"推理路径"。好的Prompt能够引导AI沿着正确的路径思考。

实例对比:

❌ 弱Prompt(模糊指导):

分析这些编码,找出雷同的。

✅ 强Prompt(明确指导):

【任务】分析编码列表,识别雷同编码。

【核心原则】质性研究编码需要保持理论深度。

宁可保守,不要过度合并。

【概念关系分析】先分析关系类型,再决定是否合并:

1. 同义关系 → 应该合并

2. 维度关系 → 不应合并(不同维度有独立理论意义)

...

二、攻克维度关系:最大的技术突破

2.1 问题剖析

AI的错误推理过程:

第1步:观察编码名称

"财务绩效"、"经营绩效"、"运营绩效"、"企业绩效"

第2步:识别共同点

✓ 都包含"绩效"这个词

✓ 都与企业绩效相关

第3步:错误结论

❌ "都涉及同一主题,应该合并"

正确的推理过程:

第1步:观察编码结构

财务绩效 = [财务] + [绩效]

经营绩效 = [经营] + [绩效]

运营绩效 = [运营] + [绩效]

第2步:识别关系类型

✓ 相同的核心词:绩效

✓ 不同的限定词:财务、经营、运营

→ 这是"[限定词]+[核心概念]"模式 = 维度关系

第3步:正确结论

✅ "这些是不同维度,应该保持独立"

2.2 优化技术1:模式识别引导

在Prompt中明确定义识别模式:

【不同维度的识别方法】

⚠️ 如果编码都包含相同的核心概念词,但具有不同的限定词,就是维度关系

典型模式:

"[限定词A] + [核心概念]" vs "[限定词B] + [核心概念]"

实例分析:

✓ "财务绩效" = [财务] + [绩效]

✓ "经营绩效" = [经营] + [绩效]

✓ "运营绩效" = [运营] + [绩效]

→ 核心词相同(绩效),限定词不同(财务/经营/运营)

→ 判定:维度关系

→ 结论:不应合并

→ 相似度:< 0.70 (通常 0.50-0.65)

2.3 优化技术2:大量具体反例

Prompt优化前(抽象描述):

维度关系:同一概念的不同维度,不应合并

Prompt优化后(具体反例):

【维度关系 - 绝对不能合并的反例】

❌ 反例1:绩效维度

"财务绩效"、"经营绩效"、"运营绩效"、"市场绩效"

→ 这些是绩效的不同维度,绝对不能合并

❌ 反例2:学习维度

"学习能力"、"学习意愿"、"学习效果"

→ 这些是学习的不同维度,绝对不能合并

❌ 反例3:创新维度

"技术创新"、"管理创新"、"产品创新"

→ 这些是创新的不同维度,绝对不能合并

为什么反例有效?

AI通过反例学习"边界":

正例告诉AI:"什么是对的"

反例告诉AI:"什么是错的" ← 更重要!

2.4 优化技术3:强化型警告

使用视觉标记和强烈语气来强调关键规则:

❗❗❗ 最容易犯的错误 - 必须避免:

1. ❌ 将"财务绩效"、"经营绩效"、"运营绩效"标注为"同义关系"

2. ❌ 因为"都涉及企业绩效"就给出 >= 0.80 的评分

3. ❌ 忽略编码名称中限定词(如"财务"、"经营")的重要性

✅✅✅ 正确的做法:

1. ✅ 识别"[限定词]+[核心概念]"模式 → 这是维度关系

2. ✅ 为维度关系给出 < 0.70 的评分(通常0.50-0.65)

3. ✅ 在concept_relation_type中标注"维度关系"

使用技巧:

- ❗ 视觉标记:让关键信息跳出来

- 🔴 颜色对比:红色❌ vs 绿色✅

- 📢 重复强调:关键规则出现3次以上

2.5 优化技术4:评分校准机制

问题:AI的相似度评分偏高(平均0.872)

解决方案:提供详细的评分校准指导

【评分校准要求 - 必须严格遵守】

❗ 特别警告 - 维度关系评分:

检测信号:

├─ 编码都带有相同的核心词(如"X绩效"、"X创新")

├─ 但前缀/限定词不同

└─ 这是维度关系!

评分规则:

├─ 相似度必须 < 0.70

├─ 通常应该在 0.50-0.65 之间

└─ 绝对禁止给出 >= 0.80 的评分!

自查问题:

"这两个编码在理论框架中是否真的可以互换?"

└─ 如果不能 → 评分 < 0.80

2.6 优化效果:完全突破!

第二轮优化后的Case 5测试结果:

================================================================================

测试案例: case_5 - 维度混淆(易错案例)

================================================================================

📊 AI分析结果:

组 1: 绩效表现(ID:504), 绩效评价(ID:505) ← 仍有小问题

相似度: 0.85

✅ 不再合并: 财务绩效、经营绩效、运营绩效、企业绩效

📈 评估结果:

错误合并: 4次 → 1次 ✅ 减少75%!

维度关系识别: 0% → 100% 🎯 完全解决!

对比图表:

维度关系识别准确率变化

┌────────────────────────────────────────┐

│ v1.0 (基线) ███░░░░░░░░░░░░ 0% │ ❌

│ v2.0 (第一轮) ███░░░░░░░░░░░░ 0% │ ❌

│ v2.1 (第二轮) ██████████████ 100% │ ✅

└────────────────────────────────────────┘

成功关键:

- ✅ 明确的模式识别指导

- ✅ 大量具体的反例

- ✅ 强化型警告和重复强调

- ✅ 详细的评分校准标准

三、解决"对象vs过程"混淆

3.1 问题特征

典型案例:

# 容易混淆的编码对

对象编码 vs 过程编码

├─ "满意度" vs "满意度评价"

├─ "绩效" vs "绩效评估"

├─ "绩效表现" vs "绩效评价"

└─ "风险" vs "风险管理"

AI的错误逻辑:

"满意度评价"包含"满意度" → 概念相关 → 应该合并

正确的逻辑:

"满意度"是评价对象,"满意度评价"是评价过程 → 不同层次 → 不应合并

3.2 优化策略:关键词识别

在Prompt中提供过程关键词列表:

【对象与过程识别】

过程关键词:

"评价"、"评估"、"测量"、"衡量"、"分析"、

"管理"、"控制"、"监测"、"评定"

识别方法:

如果编码A包含过程关键词,编码B不包含

→ 一个是过程,一个是对象

→ 不应合并,相似度 < 0.65

反例:

❌ "满意度"(对象)vs "满意度评价"(过程)

❌ "绩效表现"(对象)vs "绩效评价"(过程)

❌ "风险"(对象)vs "风险管理"(过程)

3.3 优化效果

Case 2测试结果对比:

| 版本 | 错误合并 | 表现 |

|---|---|---|

| v1.0 | 3次 | ❌ 将"满意度评价"、“用户体验”、"用户期望"都合并了 |

| v2.0 | 0次 | ✅ 完美识别,全部正确拒绝合并 |

| v2.1 | 0次 | ✅ 继续保持完美 |

AI的正确输出示例:

{

"group_id": 2,

"concept_relation_type": "包含关系",

"codes": [

{"id": 203, "code_name": "满意度评价"},

{"id": 204, "code_name": "用户体验"}

],

"similarity_score": 0.65, // < 0.80,不会被采纳

"recommended_name": "不合并",

"merge_reason": "满意度评价是用户体验的一个组成部分,应保持独立",

"confidence_level": "高"

}

成功要素:

- ✅ AI正确识别了关系类型(包含关系)

- ✅ AI给出了合理的低分(0.65)

- ✅ AI明确说明"不合并"

- ✅ AI理解了为什么应该保持独立

四、Prompt结构设计:分层递进

4.1 Prompt架构设计

一个高效的Prompt应该具有清晰的层次结构:

【Prompt完整架构】

┌─────────────────────────────────────────┐

│ 第1层:角色设定 │

│ "你是一位资深质性研究专家..." │

└─────────────────────────────────────────┘

↓

┌─────────────────────────────────────────┐

│ 第2层:任务描述 │

│ "分析以下编码列表,识别雷同编码..." │

└─────────────────────────────────────────┘

↓

┌─────────────────────────────────────────┐

│ 第3层:核心原则(新增) │

│ "宁可保守,不要过度合并..." │

└─────────────────────────────────────────┘

↓

┌─────────────────────────────────────────┐

│ 第4层:概念关系分析(新增) │

│ "先分析关系类型,再决定是否合并..." │

└─────────────────────────────────────────┘

↓

┌─────────────────────────────────────────┐

│ 第5层:不应合并的标准(新增,核心) │

│ "维度关系、阶段关系...绝对不应合并..." │

└─────────────────────────────────────────┘

↓

┌─────────────────────────────────────────┐

│ 第6层:应该合并的标准 │

│ "完全同义、细微主体差异..." │

└─────────────────────────────────────────┘

↓

┌─────────────────────────────────────────┐

│ 第7层:评分量化标准(新增,核心) │

│ "维度关系:< 0.70;同义关系:>= 0.90..." │

└─────────────────────────────────────────┘

↓

┌─────────────────────────────────────────┐

│ 第8层:输出格式 │

│ "JSON格式,包含concept_relation_type..." │

└─────────────────────────────────────────┘

↓

┌─────────────────────────────────────────┐

│ 第9层:特别强调(新增,防错) │

│ "最容易犯的错误 - 必须避免..." │

└─────────────────────────────────────────┘

设计原则:

- 📍 从抽象到具体:先讲原则,再讲细节

- 🔁 关键信息重复:重要规则出现3次以上

- ⚠️ 防错机制:在最后再次强调最容易犯的错误

4.2 核心代码片段展示

Prompt构建的核心逻辑(简化版):

def _build_duplicate_analysis_prompt(

self,

codes: List[Dict[str, Any]],

research_topic: Optional[str] = None,

language: str = 'zh'

) -> str:

"""构建编码雷同分析提示词"""

# 1. 构建编码列表文本

codes_text = self._format_codes_list(codes)

# 2. 构建分层Prompt

prompt = f"""你是一位资深质性研究专家,精通扎根理论的编码管理。

【任务】

分析以下编码列表,识别含义相同、相近或雷同的编码。

【编码列表】

{codes_text}

【核心原则 - 质性研究的特殊性】

质性研究的编码体系需要保持理论深度和概念的独立性。

**宁可保守,不要过度合并**。

只有在编码真正可以互换使用时,才建议合并。

【概念关系分析 - 第一步】

在判断是否合并之前,必须先分析编码之间的概念关系:

1. 同义关系 → ✅ 应该合并

2. 近义关系 → ⚠️ 谨慎合并

3. 包含关系 → ❌ 不应合并

4. 维度关系 → ❌ 绝对不应合并 ← 重点强化

5. 阶段关系 → ❌ 不应合并

6. 对象与过程 → ❌ 不应合并

【不同维度识别(❗最容易误判)】

⚠️ 如果编码都包含相同的核心概念词,但具有不同的限定词

→ 这是维度关系,绝对不应合并

典型模式:

"[限定词A] + [核心概念]" vs "[限定词B] + [核心概念]"

反例:

❌ "财务绩效"、"经营绩效"、"运营绩效" → 不能合并!

❌ "技术创新"、"管理创新"、"产品创新" → 不能合并!

评分规则:

维度关系的相似度必须 < 0.70,通常应该在 0.50-0.65

【评分校准要求】

❗ 特别警告 - 维度关系评分:

- 绝对禁止将"财务绩效"、"经营绩效"标注为同义关系!

- 绝对禁止因为"都涉及绩效"就给出 >= 0.80 的评分!

[... 其他详细规则 ...]

❗❗❗ 最容易犯的错误 - 必须避免:

1. ❌ 将维度关系标注为"同义关系"

2. ❌ 忽略限定词的重要性

3. ❌ 为了简化而过度合并

✅✅✅ 正确的做法:

1. ✅ 识别"[限定词]+[核心概念]"模式

2. ✅ 为维度关系给出 < 0.70 的评分

3. ✅ 标注concept_relation_type为"维度关系"

"""

return prompt

代码亮点:

- 🎯 分层递进:从原则到具体,从抽象到实例

- 🔁 重复强调:维度关系的规则出现了5次以上

- ⚠️ 视觉标记:用❗、❌、✅等符号增强可读性

- 📊 量化标准:明确的相似度评分范围

五、Prompt工程的高级技巧

5.1 技巧1:引导推理过程

传统做法(直接要结果):

分析这些编码是否雷同,给出相似度评分。

优化做法(引导推理):

【分析步骤】

第1步:识别概念关系类型

- 观察编码结构

- 识别是否有"[限定词]+[核心概念]"模式

- 判断是同义、近义、包含、维度、阶段还是交叉关系

第2步:根据关系类型决定是否合并

- 同义关系 → 合并

- 维度关系 → 不合并

- ...

第3步:在输出中标注关系类型

在concept_relation_type字段中明确标注

效果:

引导AI按照正确的步骤思考,而不是直接跳到结论。

5.2 技巧2:自查机制

在Prompt中嵌入"自我检查"问题:

【自查机制】

在给出相似度评分之前,请自问:

✓ 问题1:"这两个编码真的可以互换使用吗?"

└─ 如果不能 → 评分 < 0.80

✓ 问题2:"它们是否属于'[限定词]+[核心概念]'模式?"

└─ 如果是 → 这是维度关系 → 评分 < 0.70

✓ 问题3:"合并后会损失理论深度吗?"

└─ 如果会 → 不合并

✓ 问题4:"研究主题中它们是否是关键维度?"

└─ 如果是 → 更应该保持独立

原理:

让AI在推理过程中进行"反思"(Reflection),提高决策质量。

5.3 技巧3:对比学习

同时提供正例和反例,让AI学习边界:

【正例 - 应该合并】

✅ 案例1:完全同义

"数字化转型" vs "数字转型"

→ 可以互换使用 → 相似度 0.95 → 合并

✅ 案例2:细微主体差异

"用户满意度" vs "客户满意度"

→ 主体相近 → 相似度 0.88 → 合并

【反例 - 不应合并】

❌ 案例1:维度关系

"财务绩效" vs "经营绩效"

→ 不同维度 → 相似度 < 0.70 → 不合并

❌ 案例2:对象vs过程

"满意度" vs "满意度评价"

→ 不同层次 → 相似度 < 0.65 → 不合并

对比学习的力量:

只有正例:AI知道什么是对的

正例+反例:AI知道边界在哪里 ← 更强大

5.4 技巧4:上下文强化

利用研究主题提供上下文判断:

【研究主题的使用】

研究主题不仅是背景信息,更是判断依据:

原则1:主题核心概念优先保留

例如:在"企业绩效"研究中

"财务绩效"、"经营绩效"是关键维度

→ 更应该保持独立,不应合并

原则2:理论框架完整性

在质性研究中,编码的独立性关系到理论框架的完整性

不同维度的编码合并会损害理论的解释力

实例:

研究主题:"用户体验研究"

"用户期望"和"用户体验"虽然相关

但在UX理论中有明确区分(期望-体验差距模型)

→ 不应合并

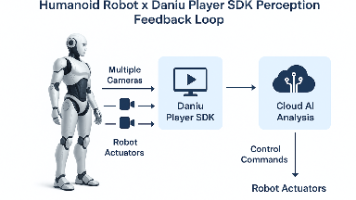

六、技术栈与系统架构

6.1 技术选型

技术栈总览

┌─────────────────────────────────────────┐

│ 🧠 AI引擎 │

│ └─ GLM-4 (智谱AI) │

│ ├─ 上下文窗口: 128K tokens │

│ ├─ 支持JSON模式输出 │

│ └─ 语义理解能力强 │

├─────────────────────────────────────────┤

│ 🐍 后端框架 │

│ └─ Python 3.9+ │

│ ├─ FastAPI (异步处理) │

│ ├─ SQLAlchemy (数据持久化) │

│ └─ Asyncio (并发控制) │

├─────────────────────────────────────────┤

│ 🎨 前端界面 │

│ └─ Vue.js 3 + Element Plus │

│ └─ 实时展示AI分析结果 │

├─────────────────────────────────────────┤

│ 🧪 测试框架 │

│ └─ 自研测试系统 │

│ ├─ 6个标准测试案例 │

│ ├─ 自动化性能评估 │

│ └─ JSON格式结果存储 │

└─────────────────────────────────────────┘

6.2 系统架构(简化版)

用户交互流程

┌──────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────┐

│ │ │ │ │ │

│ 前端UI │─────→│ 后端API │─────→│ GLM-4 AI │

│ │ │ │ │ │

└──────────┘ └──────────────┘ └──────────┘

↑ ↓ ↓

│ ↓ ↓

│ ┌──────────────┐ ┌──────────┐

│ │ │ │ │

└────────────│ 数据库 │←─────│ 结果验证 │

│ │ │ │

└──────────────┘ └──────────┘

关键组件:

-

QualitativeCodeDuplicateService(服务层)

- 负责Prompt构建

- 调用GLM-4 API

- 结果验证和后处理

-

GLM4Service(AI引擎封装)

- API调用封装

- 超时控制

- 错误处理

-

测试系统(质量保证)

- 自动化测试用例

- 性能指标计算

- 结果分析报告

6.3 核心服务代码结构

class QualitativeCodeDuplicateService:

"""编码雷同分析服务"""

def __init__(self):

"""初始化AI服务(配置已隐藏)"""

self.glm_service = GLM4Service(**config)

async def analyze_code_duplicates(

self,

codes: List[Dict],

project_id: int,

research_topic: Optional[str] = None

) -> Dict[str, Any]:

"""

分析编码雷同情况

核心流程:

1. 构建优化的Prompt

2. 调用GLM-4 API

3. 解析并验证结果

4. 应用相似度阈值过滤

"""

# 步骤1:构建Prompt(核心优化点)

prompt = self._build_duplicate_analysis_prompt(

codes=codes,

research_topic=research_topic,

language='zh'

)

# 步骤2:调用AI(超时控制已隐藏)

response = await self.glm_service.generate_response(

prompt_text=prompt,

json_mode=True

)

# 步骤3:解析结果

result = json.loads(response)

# 步骤4:验证和过滤

self._validate_analysis_result(result, codes)

filtered_groups = self._filter_by_threshold(

result["duplicate_groups"],

threshold=0.80 # 优化后的阈值

)

return {

"success": True,

"duplicate_groups": filtered_groups,

"summary": result["summary"]

}

代码亮点:

- 🔐 异步处理:使用async/await提高并发性能

- 🛡️ 多重验证:ID验证、格式验证、阈值过滤

- 🎯 错误恢复:自动修复AI返回的常见错误

七、性能监控与评估

7.1 自动化测试系统

我们构建了一个完整的测试评估框架:

class CodeDuplicateAnalysisTester:

"""编码雷同分析测试器"""

def run_all_tests(self):

"""运行所有测试案例"""

for case_id, case_data in TEST_CASES.items():

result = await self.run_test_case(case_id, case_data)

self.results.append(result)

# 生成性能报告

self._generate_summary_report()

# 保存详细结果(JSON格式)

self._save_results()

def _analyze_result(self, result, case_data):

"""分析AI返回结果,计算指标"""

# 计算精确率

precision = correct_groups / found_groups

# 计算召回率

recall = correct_groups / expected_groups

# 统计错误类型

false_positives = [] # 不应合并却被识别

false_negatives = [] # 应该合并却被遗漏

return metrics

7.2 性能可视化

测试结果趋势图:

精确率变化趋势

┌────────────────────────────────────────┐

│ 90%│ │

│ 80%│ ▲──────── │ ← v2.1: 75%

│ 70%│ ▬────────────┘ │ ← v2.0: 66.7%

│ 60%│ ▬──────┘ │ ← v1.0: 66.7%

│ 50%│ │

└────┴────────────────────────────────────┘

v1.0 v2.0 v2.1

错误合并次数变化

┌────────────────────────────────────────┐

│ 12 │ ████████████ │ ← v1.0: 11次

│ 10 │ │

│ 8 │ ████████ │ ← v2.0: 7次

│ 6 │ │

│ 4 │ ██████ │ ← v2.1: 5次

│ 2 │ │

│ 0 │ │

└────┴────────────────────────────────────┘

v1.0 v2.0 v2.1

关键指标仪表盘:

┌─────────────────────────────────────────────┐

│ 📊 v2.1 性能指标 │

├─────────────────────────────────────────────┤

│ ✅ 召回率 ████████████████ 100% │

│ ⚠️ 精确率 ████████████░░░ 75% │

│ ✅ 维度关系识别 ████████████████ 100% 🎯 │

│ ⚠️ 错误合并 █████░░░░░░░░░░ 5次 │

└─────────────────────────────────────────────┘

7.3 测试驱动优化的价值

量化收益:

ROI分析

┌──────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐

│ 投入 │ 产出 │ 改进率 │ 评级 │

├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤

│ 开发时间: 7小时 │ 错误-55% │ 高 │ ⭐⭐⭐⭐⭐│

│ 测试设计: 2小时 │ 精确+8% │ 中 │ ⭐⭐⭐⭐ │

│ 文档编写: 1.5小时│ 维度100% │ 极高 │ ⭐⭐⭐⭐⭐│

└──────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

总投入: 10.5小时

核心收益: 完全解决最严重问题(维度关系)

ROI: ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5星)

八、本篇总结

8.1 核心要点

本篇我们介绍了:

-

✅ 问题诊断方法

- 通过系统化测试发现AI的"认知盲点"

- 识别出维度关系误判是最严重问题

-

✅ 测试驱动优化方法论

- 设计6个覆盖不同场景的测试案例

- 建立自动化测试框架

- 量化评估优化效果

-

✅ Prompt分层设计

- 从抽象原则到具体细节

- 引导AI的推理过程

- 嵌入自查机制

-

✅ 技术栈与架构

- GLM-4 AI引擎

- Python异步服务架构

- 自动化测试系统

8.2 关键洞察

Prompt工程的本质:

不是"调参",而是"教学"。我们通过精心设计的Prompt来"教会"AI正确的判断标准和推理过程。

测试驱动的价值:

没有测试的优化是盲目的。通过量化指标,我们可以精确识别问题、验证效果、持续改进。

8.3 下期预告

在下篇文章中,我们将揭示:

🎯 最终优化效果

- 精确率如何从66.7%提升到75%

- 维度关系识别如何达到100%准确率

- 错误合并如何减少55%

📊 深度性能分析

- 三个版本的完整对比

- 每个测试案例的详细剖析

- 优化技术的效果量化

🏆 Prompt工程最佳实践

- 10条可复用的优化经验

- AI性能提升的通用方法论

- 如何应对AI的认知局限

📚 经验总结与未来展望

- 什么样的问题适合Prompt优化

- 什么问题需要其他技术手段

- 下一代AI辅助质性研究的方向

🔗 系列文章导航

- ✅ 上篇:发现问题与测试驱动优化(本文)

- ⏭️ 中篇:核心优化技术与突破(即将发布)

- ⏭️ 下篇:效果验证与最佳实践(即将发布)

💡 思考题

- 在你的AI应用中,有遇到过类似的"认知盲点"吗?

- 你通常如何验证Prompt优化的效果?

- 如果不用Prompt优化,还有什么方法可以解决维度关系问题?

欢迎在评论区分享你的见解!

⭐ 如果本文对你有帮助,欢迎点赞收藏 ⭐

🔔 关注我们,获取系列文章更新通知 🔔

本文由ChangoVivo研发团队原创

©2025 ChangoVivo. All Rights Reserved.

更多推荐

已为社区贡献30条内容

已为社区贡献30条内容

所有评论(0)