“东数西算“背景下,你的数据该“去“哪?一份企业数据选址指南

那些没有自建变电站、PUE>1.5、还敢宣传"支持AI训练"的数据中心,都是耍流氓。"东数西算"工程全面启动后,老板们都在问:我的数据要不要西迁?让急脾气的热数据在东部享受VIP通道,让慢吞吞的冷数据去西部享受绿色能源,这才是国家布局的精髓。当你认定热数据必须留在东部,下一个问题来了:上海贵得离谱,杭州卷成红海,:自动驾驶、工业制造、远程医疗、金融证券这些"国之重器"的数据中心,:还有15%的"温

你的数据是"急性子"还是"冬眠型"?选错地方,一年烧掉几百万。

"东数西算"工程全面启动后,老板们都在问:我的数据要不要西迁?答案不是"yes or no",而是 "which and why" 。选错数据中心位置,就像把生鲜超市开在沙漠——成本省了,但货全烂了。

第一步:给你的数据"把脉"

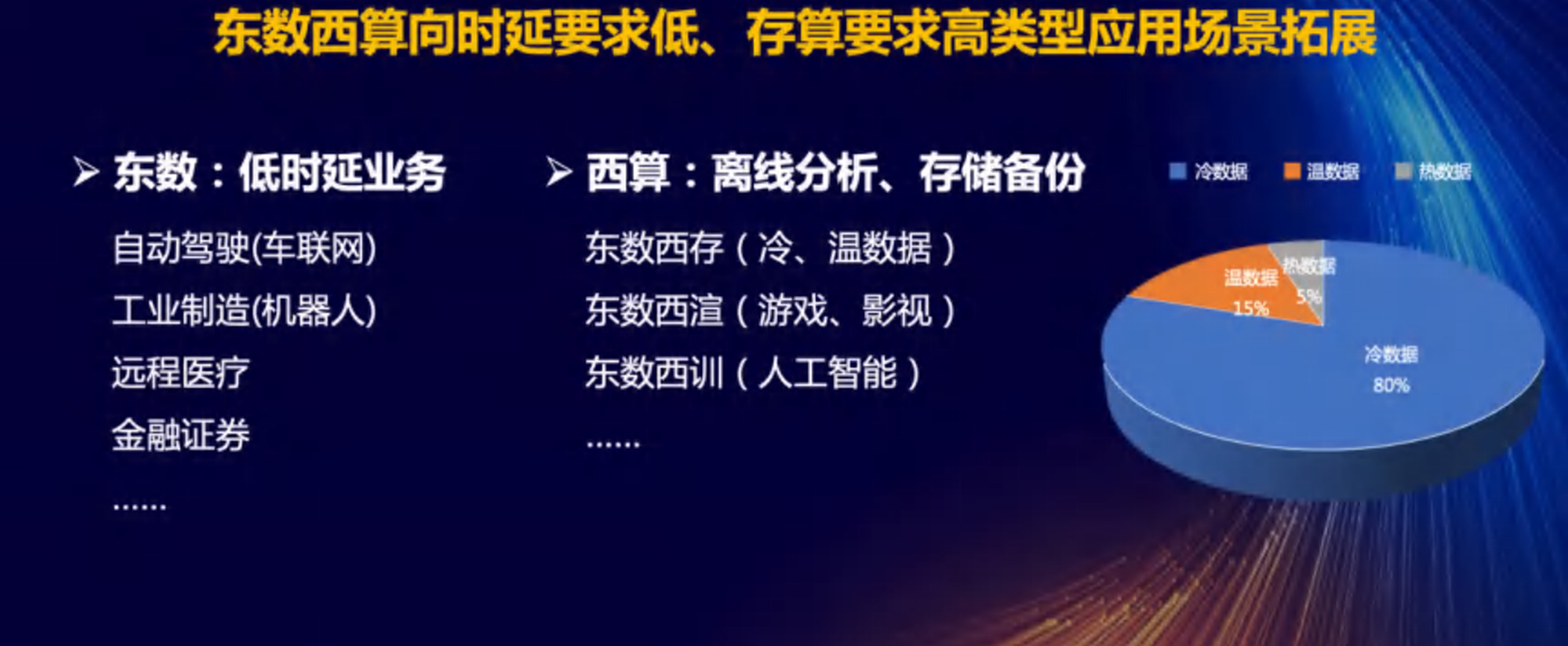

所有数据都是亲生的,但脾气秉性天差地别。业内简单粗暴分为两类:

热数据(急性子)

特征:毫秒级延迟就跟你急,断线半秒要人命 典型场景:工业互联网实时控制、金融高频交易、AI模型训练、云游戏XR、自动驾驶远程调度 数据占比:仅5%,但贡献了95%的算力焦虑

冷数据(冬眠型)

特征:放着几个月没人理,挖出来就行 典型场景:历史日志归档、灾难备份、视频监控存储、科研数据仓库 数据占比:80%,最适合"西迁"的主力军

敲黑板:还有15%的"温数据"(如企业BI分析)可东可西,看成本敏感度。

第二步:一张图决定数据"户口"

别听供应商画饼,用这张决策树自测:

┌─ 你的业务对网络延迟敏感吗?(>50ms就卡顿)

├─ 是 → 热数据 → 必须留在东部枢纽 → 看第3步

└─ 否 → 冷数据 → 可以西迁 → 贵州/内蒙古/甘肃/宁夏欢迎恁[^50^]

┌─ 热数据再判断:需要AI训练或工业级实时响应吗?

├─ 是 → 长三角算力集群 → 核心城市30公里圈内

├─ 否 → 普通云计算 → 东部任意节点都可

└─ 成本极度敏感?→ 考虑"东数西训"[^50^](训练放西部,推理放东部)

┌─ 还有特殊需求?

├─ 强政策合规 → 选属地化数据中心

├─ 绿色双碳考核 → PUE<1.3是硬指标

└─ 要兜底保障 → 必须看有没有自建变电站残酷真相:自动驾驶、工业制造、远程医疗、金融证券这些"国之重器"的数据中心,原则上只能在节点城市内部发展。别跟物理规律较劲,光速是改不了的。

第三步:长三角枢纽的"隐藏王者"

当你认定热数据必须留在东部,下一个问题来了:上海贵得离谱,杭州卷成红海,哪里才是延迟、成本、电力的"不可能三角"最优解?

无锡惠山区,一个名字低调到像城乡结合部的地方,藏着总投资近30亿元的尚航华东云基地。这不是普通机房,而是长三角首个专为热数据设计的"算力要塞"。

凭什么接住热数据的"爆脾气"?

1.网络延迟压到"理论极限"

-

物理位置:距离沪宁高铁惠山站10分钟,30分钟直达苏南国际机场

-

网络拓扑:无锡是国家163骨干网核心节点,长三角骨干网带宽占全国35%,时延比全国均值低50%

-

实战数据:基地支撑的车联网应用实现毫秒级多传感器数据融合,工业互联网场景让产线调整从"小时级"到"秒级"

2. 电力自由=算力自由

热数据最怕"算到一半停电",华东云基地的电力配置堪称"变态":

-

自建110KV变电站:惠山经开区专门从2条220KV变电站拉专线,保障70兆瓦用电量稳定

-

年电力规划:3.7亿千瓦时,相当于一个县级市工业用电,确保算力不断电、数据不掉线

-

绿色认证:2025年入选国家绿色数据中心名单,成为江苏省7家国家级绿色数据中心之一

3. 技术硬核到"变态"

-

PUE值:采用浸没式液冷技术,PUE<1.3,远低于国家的达标线

-

算力密度:单柜密度达80P,相当于传统机房数十台服务器总和

-

规模:规划15500个机柜,一期部署11000张高性能智算卡,算力突破12000P

4. 产业生态"即插即用"

基地不是孤立机房,而是AI产业孵化器:

-

当地企业:银河通用、无问芯穹、羚数智能等AI公司已形成生态

-

芯片验证:支持摩尔线程、申威、太初等国产芯片协同验证

-

行业标杆:与华为无锡创新中心联调工业质检、车联网解决方案

-

政策卡位:作为 "太湖算谷"核心载体 ,列入无锡人工智能与物联网产业发展资金支持项目

第四步:企业自检清单(照搬即用)

Q1: 你的业务能接受多大延迟?

-

金融支付/工业控制 → <10ms → 必须选无锡这类核心节点

-

在线渲染/游戏 → <50ms → 长三角任意节点

-

数据分析/灾备 → >100ms → 西部枢纽更香

Q2: 你的算力需求是"脉冲式"还是"持续型"?

-

脉冲式(如每月一次大模型训练)→ "东数西训",训练完把模型传回东部

-

持续型(24小时工厂监控)→ 东部热数据节点,稳定压倒一切

Q3: 你的数据有没有"政治身份"?

-

涉及产业链关键数据 → 留在省内,无锡是江苏7家国家级绿色数据中心之一

-

纯公开数据 → 西部欢迎你

Q4: 你的电费预算占IT成本多少?

-

30% → 必须看PUE,无锡这类<1.3的能省下真金白银

-

<10% → 可忽略,选离业务最近的地方

终极建议:别做"搬家式"转型,做"双栖式"布局

聪明的企业都在玩"一国两制":

-

冷数据(80%):果断西迁,享受贵州0.3元/度的绿电

-

热数据(5%):锚定长三角,无锡这类城市是"必选项"不是"可选项"

-

温数据(15%):看成本,弹性调度

记住, "东数西算"不是地理大迁徙,而是数据资源的"精准扶贫" 。让急脾气的热数据在东部享受VIP通道,让慢吞吞的冷数据去西部享受绿色能源,这才是国家布局的精髓。

最后的最后:选址前务必实地考察变电站、摸一摸机柜温度、测一测网络延迟。那些没有自建变电站、PUE>1.5、还敢宣传"支持AI训练"的数据中心,都是耍流氓。

数据来源:

-

东数西算政策与数据分类:国家信息中心、中国信息通信研院

-

无锡华东云基地详情:无锡市人民政府、江苏省发改委、CSDN技术博客无锡最大智算基地打造深度应用标杆

-

产业应用案例:CSDN、新华网尚航无锡基地详细介绍!-CSDN博客

-

绿色数据中心认证:工信部、中国江苏网2025年度国家绿色数据中心名单公示,江苏7家入选_中国江苏网

更多推荐

已为社区贡献3条内容

已为社区贡献3条内容

所有评论(0)