漫剧AI视频生成器选型与评测:从风格一致到产能落地

【摘要】探讨AIGC漫剧视频生成工具的选型框架与评测体系。聚焦于生产目标、技术指标、成本控制与工作流整合,为实现风格稳定与规模化产能提供决策依据。

【摘要】探讨AIGC漫剧视频生成工具的选型框架与评测体系。聚焦于生产目标、技术指标、成本控制与工作流整合,为实现风格稳定与规模化产能提供决策依据。

引言

AIGC技术正重构漫剧的生产范式,从传统劳动密集型作坊向技术驱动的自动化管线迁移。“一人一剧”不再是遥远概念,而是正在发生的产业变革。这场变革的核心,是AI视频生成工具。它直接决定了成片的视觉基调、叙事连贯性与生产效率。

然而,工具的涌现也带来了选择的复杂性。不同工具在技术路径、产品定位、成本结构上存在显著差异。盲目跟风或选择错配,轻则拖累项目进度,重则导致品质失控、成本超支。因此,建立一套系统化的选型与评测框架,成为项目成功的先决条件。

本文旨在提供一个从生产目标出发,贯穿技术实现、流程管理到风险控制的全链路选型指南。它不推崇任何单一工具,而是致力于构建一个可重复、可量化的决策模型,帮助团队在纷繁的技术选项中,找到最适合自身需求的生产力引擎。

💠 一、 生产目标先行:选型的约束边界

技术选型服务于生产目标。在评估任何工具之前,必须先清晰定义项目的约束条件。这些条件构成了选型决策的“坐标系”,后续所有技术指标的评估都将围绕其展开。

1.1 成片风格定义

成片风格是最高级别的约束。它决定了资产库的构建方向、模型的选择范围与后期的处理重点。

-

漫画质感:强调线稿稳定性、网点/涂抹效果、以及漫画特有的符号语言(速度线、效果字)。对模型的线稿控制力与风格化渲染能力要求高。

-

番剧质感:追求色彩饱和度、光影表现、动态流畅性与镜头语言的丰富性。对模型的色彩管理、时序连贯性与运镜可控性是考验。

-

手绘/绘本风格:侧重笔触、纹理与非写实的艺术表达。需要模型具备强大的风格迁移与保持能力。

明确风格后,才能针对性地测试工具是否能稳定复现并规模化生产该风格的资产。

1.2 核心交付规格

交付规格直接框定了工具的技术硬指标。

-

分辨率:标清(如720p)适用于部分信息流,高清(1080p)是主流,4K则面向高品质平台。工具是否原生支持目标分辨率,以及高分辨率下的生成稳定性和成本,是关键考量。

-

时长:单镜头时长与总片长。工具需支持生成足够长的稳定镜头,或具备跨镜头无缝衔接的能力,避免因单次生成长度限制导致叙事中断。

-

交付平台规范:不同平台(如抖音、B站、腾讯视频)对码率、帧率、字幕样式、封面规格有不同要求。选型时需考虑工具输出是否能便捷地适配这些规范。

1.3 产能与周期要求

产能目标决定了对工具自动化程度与效率的要求。

-

更新频率:日更、周更或月更。周更是当前漫剧生产的典型节奏,它要求工具链具备在数天内完成一集(通常为1-3分钟)从生成到交付的能力。

-

单集分钟数:目标产出时长直接关联到总工作量。

-

团队规模:单人创作或小团队协作,对工具的易用性、协同能力有不同侧重。

1.4 预算与成本结构

预算是最终的硬约束。成本不仅是工具的订阅费,更是一个综合性的构成。

-

工具订阅/使用费:云端工具的按量付费或包月套餐。

-

算力成本:私有化部署所需的硬件投入(GPU)与电费。

-

人力成本:操作、审核、返修、后期合成所需的人时。

最终评估应采用“每完成分钟综合成本”作为核心度量衡。

💠 二、 流程解构:AI在生产管线中的定位

AI漫剧制作并非单一工具的独角戏,而是一套协同工作的生产管线。理解视频生成器在其中的位置,是合理评估其价值的前提。

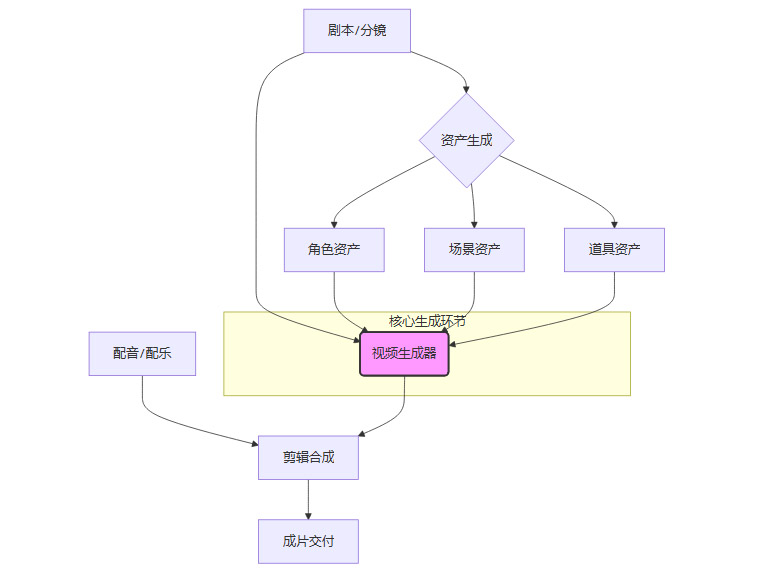

2.1 现代漫剧生产管线

一个典型的AI驱动生产流程可分解为以下核心环节。

-

剧本/分镜:故事的蓝图,定义了场景、角色、对话和镜头需求。

-

资产生成:基于剧本,生成风格统一的角色、场景、道具等静态图像素材。

-

视频生成:此为核心引擎。它接收分镜指令、角色/场景资产,生成动态视频片段。工具的能力直接决定了镜头的动态表现与连贯性。

-

配音配乐:赋予角色声音,营造氛围。

-

剪辑合成:将视频片段、音频、字幕、特效组合成最终成片。

2.2 工具分层与协同

管线中的每个环节都可能由不同工具承担。

-

核心引擎:视频生成器,如AniSora、Pika、Runway或集成平台内的生成模块。

-

资产工具:静态图像生成工具,如Stable Diffusion (配合ControlNet/LoRA)、Midjourney。它们负责保障视觉资产的品质与一致性。

-

后期工具:非线性编辑软件(NLE)如Premiere Pro、DaVinci Resolve;合成软件如After Effects;音频工作站(DAW)如Audition。它们负责最终的品控与整合。

选型时,不仅要评估视频生成器本身,还要评估它与上下游工具的协同能力。 一个拥有良好API、支持批处理或能与主流后期软件无缝对接的工具,能极大提升整体管线效率。

💠 三、 工具谱系与部署形态

市场上的工具根据其开放性、集成度和部署方式,可以划分为不同谱系。团队的技术能力、安全需求与预算模式决定了最适合的类型。

3.1 工具谱系划分

|

工具谱系 |

描述 |

优点 |

缺点 |

适用团队 |

|---|---|---|---|---|

|

开源可私有化 |

以开源模型(如AniSora)为基础,团队自行部署、微调和维护。 |

高度定制、数据安全、无持续性平台费用、技术栈自主可控。 |

初始部署成本高、技术门槛高、需持续投入研发维护。 |

技术实力强、有深度定制需求、对数据安全要求极高的团队。 |

|

商业云端一体化 |

提供SaaS服务的平台(如巨日禄AI、ELSER.AI),整合了从资产到成片的多个环节。 |

上手快、免维护、功能稳定、按需付费、弹性伸缩。 |

定制性差、数据需上传平台、可能存在平台锁定风险。 |

追求效率、技术人员有限、项目周期短的初创团队或个人。 |

|

混合型 |

结合开源核心与商业平台。例如,自研角色生成模型,调用商业平台的视频生成API。 |

兼顾核心资产的自主可控与生产环节的效率,风险分散。 |

增加了技术集成的复杂性,需管理多个供应商与接口。 |

有一定技术实力,希望在关键环节保持控制力,同时利用平台加速的成熟团队。 |

3.2 部署形态取舍

部署方式的选择是战略性决策,直接影响成本结构与数据安全。

-

本地/私有化部署

-

优势:数据不出内网,安全性高;无API调用限制,可压榨硬件性能;一次性硬件投入,长期边际成本低。

-

劣势:前期硬件采购成本高昂(专业级GPU);需要专业的运维团队;算力扩展不灵活。

-

决策依据:项目涉及高度敏感的IP、客户数据,或团队已有富余的算力资源。

-

-

云托管/SaaS

-

优势:零初始硬件成本;按需使用,弹性扩展算力;平台负责模型更新与维护,上手即用。

-

劣势:长期使用成本可能更高;数据传输存在安全与合规风险;受平台服务稳定性与政策限制。

-

决策依据:项目启动快、预算灵活、团队希望专注于内容创作而非技术运维。

-

💠 四、 核心技术维度:评测的关键指标

深入到工具内部,必须用一套统一的技术指标来衡量其“内功”。这些指标是决定成片质量与生产效率的根本。

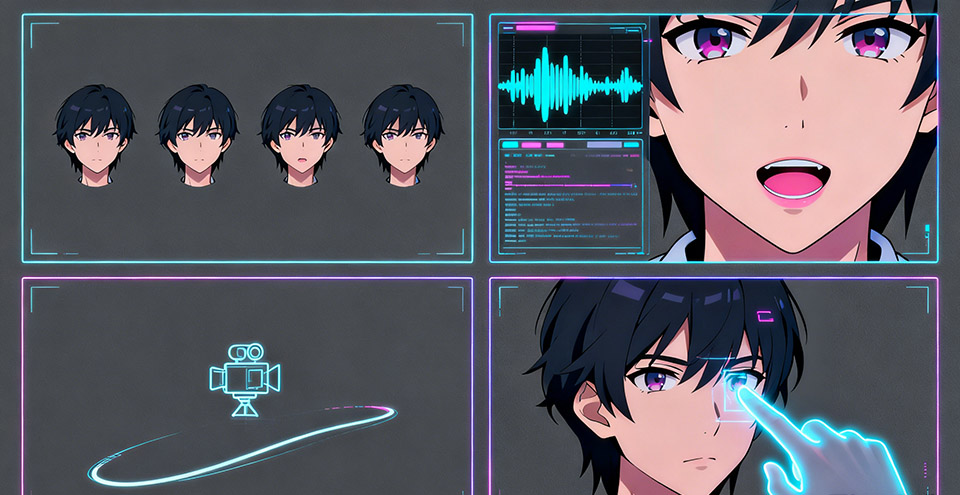

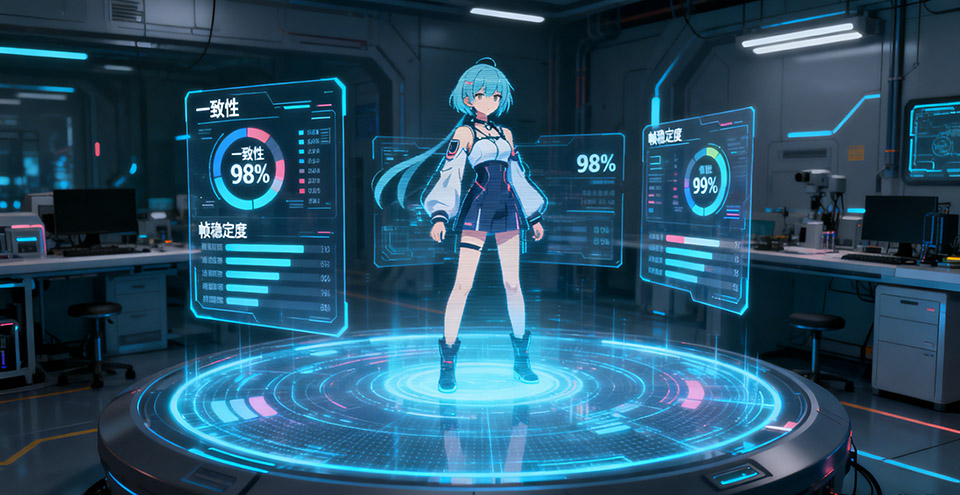

4.1 角色/风格一致性 (Consistency)

这是漫剧制作的生命线。观众无法接受主角在不同镜头里“换脸”。

-

技术实现:

-

参考图/ID锁定:通过上传角色设定图,让模型在后续生成中锁定其面部、发型、服饰等关键特征。这是最基础也是最重要的功能。

-

风格模板/LoRA:允许用户训练或加载特定的风格模型,确保整体画风(如线稿粗细、上色方式)的统一。

-

色板控制:限制模型使用的颜色范围,确保色彩情绪的一致性。

-

-

评测指标:多场景、多镜头、多角度下的外观稳定性是首要指标。 测试时需包含正面、侧面、远景、近景等多种情况,观察角色特征是否漂移。

4.2 时序连贯与闪烁抑制 (Temporal Coherence)

视频是由连续帧构成的,帧与帧之间的稳定是动态表现的基础。

-

技术挑战:AI生成视频时,容易在逐帧生成中引入随机扰动,导致画面元素(尤其是线稿、阴影、背景细节)发生不合逻辑的抖动或闪烁。

-

解决方案:

-

内置时序一致性约束:先进的模型会在生成过程中加入时间维度的注意力机制,确保前后帧的关联性。

-

后期去闪烁工具链:部分工作流依赖后期处理,如使用光流法(Optical Flow)或Deflicker插件来平滑帧间差异。

-

-

评测指标:生成一个5-10秒的长镜头,特别是静态场景中的人物微表情或缓慢移动,观察是否存在肉眼可见的线条抖动、阴影跳变或背景扭曲。

4.3 口型与表情 (Lip-Sync & Expression)

对话是漫剧叙事的核心,口型与表情的准确性直接影响角色的表现力与观众的代入感。

-

技术实现:

-

音频驱动口型 (Audio-Driven Lip-Sync):输入音频文件,模型自动匹配生成对应的口型动画。这是效率最高的方案。

-

表情曲线导入:支持通过外部参数(如Live2D或UE的表情曲线)来控制面部表情,提供更高的自由度。

-

-

评测指标:

-

口型准确度:测试中、英文及常见语气词(啊、哦、嗯)的匹配情况。

-

表情自然度:观察眨眼、眉毛、嘴角等微表情是否与情绪匹配,是否僵硬。

-

同步性:音画是否精准对齐。

-

4.4 镜头可控性 (Camera & Motion Controllability)

创作者需要的是一个能听懂“导演指令”的工具,而不是一个随机的“素材生成器”。

-

控制手段的丰富度:

-

文本提示 (Prompt):基础控制,如 "close-up shot", "camera panning left"。

-

相机运动参数:直接输入推(Zoom)、拉(Dolly)、摇(Pan)、移(Truck)等具体参数。

-

分镜/关键帧:通过输入起始和结束帧的图像,让模型自动生成中间过渡动画。

-

深度图/法线图:利用3D信息来精确控制场景结构与镜头透视。

-

动作参考 (Pose Reference):输入骨骼动画或参考视频,让角色模仿其动作。

-

-

评测指标:控制指令的执行准确度与结果的可复现性。 使用相同的种子(Seed)和参数,能否生成完全一致的结果,是衡量其工业化生产能力的重要标准。

4.5 长度与分辨率 (Length & Resolution)

这是工具的硬性参数,决定了其适用场景。

-

评测指标:

-

单次生成最大时长:工具一次能生成多长的稳定视频。

-

高分辨率支持:原生支持1080p或更高分辨率的能力,以及在高分辨率下的生成速度和显存消耗。

-

跨镜头一致性:在生成多个短镜头拼接成长镜头时,角色ID和风格的继承能力。

-

4.6 修订与迭代能力 (Revision & Iteration)

创作过程充满了修改。一个无法便捷修改的工具,在实际生产中是灾难性的。

-

技术实现:

-

局部重绘 (Inpainting/Outpainting):允许用户框选画面中的某个区域(如角色的手、背景的某个物体),用新的提示词进行局部重新生成,同时保持其他部分不变。

-

迭代稳定性:在已有结果上进行微调时,模型是否能保持整体风格和结构的稳定,而不是全盘重来。

-

-

评测指标:对一个已生成的镜头进行多次局部修订,观察其效率、效果以及对周围像素的影响。

4.7 接口与集成 (API & Integration)

对于规模化生产,工具必须能融入自动化工作流。

-

评测指标:

-

API支持:是否提供稳定、文档齐全的API,用于程序化调用。

-

批处理/队列管理:能否一次性提交大量生成任务,并进行有效管理。

-

插件/SDK:是否提供与主流NLE/DCC软件(如Premiere, Blender)的集成插件。

-

💠 五、 产能与成本的量化评估

抛开质量谈效率是空谈,反之亦然。最终决策需要落到量化的投入产出比上。

5.1 分钟产出效率

衡量单位时间内能够完成的“可交付”成片时长。

-

计算公式:

分钟产出效率 = 总工时 / 完成的成片分钟数 -

工时构成:

-

生成时间:机器运行时间。

-

复审时间:人工审核生成结果的时间。

-

返修时间:对不合格镜头进行修订或重新生成的时间。

-

一个看似生成很快但废片率高的工具,其实际效率可能远低于一个生成慢但质量稳定的工具。

5.2 综合成本核算

以“每完成分钟综合成本”为最终的横向对比指标。

-

计算公式:

每分钟成本 = (云端费用 + 本地算力折旧 + 人力成本) / 完成的成片分钟数 -

成本细分:

-

云端推理费用:SaaS平台的API调用费或订阅费。

-

本地算力投入:GPU硬件成本、电费、运维成本。需评估显存需求(VRAM),它直接决定了能处理的分辨率和并发任务数。

-

人力成本:覆盖从提示词工程师到后期剪辑师的所有相关人员薪酬。

-

通过建立这样的量化模型,团队可以进行沙盘推演,预测不同工具在特定项目下的成本表现,做出数据驱动的决策。

💠 六、 数据、版权与合规性:不可忽视的红线

在AIGC领域,技术可行性与法律合规性同等重要。任何忽视版权与合规的生产行为,都可能导致项目功亏一篑。

6.1 训练数据与素材版权

模型的“知识”来源于其训练数据。训练数据的版权洁净度,直接决定了生成内容是否存在潜在的侵权风险。

-

审查要点:

-

模型来源:商业工具通常会声明其训练数据已获得授权或来自公开领域。对于开源模型,需追溯其原始论文与数据集说明,了解数据构成。

-

参考素材:用户上传用于风格参考或角色锁定的图片,必须确保自身拥有其版权或使用授权。直接使用他人受版权保护的作品作为参考图,是高风险行为。

-

6.2 生成内容商用条款

工具的服务协议(ToS)明确了用户对生成内容的所有权与使用范围。

-

审查要点:

-

所有权归属:大部分商业平台允许付费用户拥有生成内容的商业使用权。但部分免费或测试版工具可能对此有限制。

-

使用限制:协议中是否禁止将生成内容用于特定领域(如政治、仇恨言论等)。

-

平台署名要求:部分平台可能要求在使用其生成内容时进行署名。

-

6.3 肖像与语音权利

当生成内容涉及真实人物的肖像或声音时,会触及更严格的隐私与肖像权法律。

-

审查要点:

-

肖像权:严禁使用未经授权的公众人物或个人照片进行训练或生成。即使是风格化处理,如果仍能清晰辨认出个人特征,也存在侵权风险。

-

声音克隆:使用特定人物的声音样本进行克隆并用于配音,必须获得本人明确的书面授权。

-

6.4 平台分发合规

最终成片需要符合分发平台的社区准则与技术规范。

-

审查要点:

-

内容审核:避免生成违反平台政策的内容。

-

技术规范:如前所述,封面、码率、字幕等需符合平台要求。

-

水印与可追溯性:部分AIGC内容可能被平台要求添加特定标识。了解并遵守这些规则,避免被限流或下架。

-

💠 七、 品质控制与兜底策略

AI生成并非完美,总会伴随各种瑕疵(Artifacts)。建立一套有效的品质控制(QC)与兜底策略,是保证稳定交付的最后一道防线。

7.1 常见品质问题与解决方案

下表总结了漫剧制作中常见的AI生成问题及其应对策略。

|

常见问题 |

问题描述 |

兜底策略 |

|---|---|---|

|

角色走样 (Identity Drift) |

在不同镜头或角度下,角色面部、服饰细节发生变化。 |

1. 强化角色设定:使用多角度、多表情的角色设定表(Character Sheet)作为参考。 |

|

线条抖动 (Line Flickering) |

角色或背景的轮廓线在连续帧中不稳定地抖动。 |

1. 模型选择:优先选择针对动漫线稿优化的模型。 |

|

颜色渗漏 (Color Bleeding) |

相邻色块的颜色互相渗透,尤其是在运动中。 |

1. 色板锁定:在生成阶段就通过提示词或参数严格限定色板。 |

|

背景变形 (Background Warping) |

随着镜头移动或角色动作,背景发生不合逻辑的扭曲。 |

1. 图层分离:将角色与背景分开生成,在后期合成。这提供了最大的控制力。 |

|

手部/细节错误 (Hand/Detail Glitches) |

AI生成的手指数量错误、细小道具形态诡异。 |

1. 局部重绘:使用Inpainting功能,框选问题区域并用更具体的提示词(如 "a perfect hand with five fingers")重新生成。 |

|

镜头衔接跳切 (Jump Cut) |

AI生成的两个连续镜头在构图或角色位置上无法平滑过渡。 |

1. 转场覆盖:使用剪辑转场(如淡入淡出、划变)来掩盖不连贯。 |

7.2 漫剧特有的品质关注点

除了通用视频问题,漫剧还有其独特的艺术语言,对AI生成提出了特殊要求。

-

线稿稳定性:这是漫画风格的灵魂。需要重点测试模型在线条粗细、闭合度、压感模拟上的表现。

-

网点与渐变:漫画中常用网点纸(Screen Tones)来表现阴影和材质。模型能否稳定生成无摩尔纹的网点,以及平滑无带状条纹(Banding)的色彩渐变,是衡量其风格化能力的重要方面。

-

边缘抗锯齿:高质量的赛璐璐风格要求边缘清晰锐利且无锯齿。

-

漫画式符号:如速度线、集中线、情感符号(汗珠、青筋)等,能否通过提示词准确生成,并与画面动态匹配。

-

字幕与对话节奏:AI生成的视频节奏可能与配音的断句、重音不匹配。后期剪辑时需要精细调整,确保音画同步,对话气泡/字幕的出现时机精准。

💠 八、 构建标准评测流程 (SOP)

为了做出客观、可复现的工具评估,必须建立一套标准化的评测流程(Standard Operating Procedure, SOP)。

8.1 评测基准包 (Benchmark Suite)

创建一个固定的测试用例集,用于在不同工具上进行同等条件的比较。

-

角色设定:1-2个固定角色,提供标准三视图(正面、侧面、3/4侧面)和表情设定图。

-

场景设定:3个典型场景,覆盖不同光照与复杂程度。

-

室内日景:光线稳定,考验细节表现。

-

室外日景:光线复杂,考验光影一致性。

-

夜景/特殊光效:考验色彩与氛围控制。

-

-

镜头类型:3-5个代表性镜头,覆盖不同叙事需求。

-

近景对白:测试口型同步与微表情。

-

中景走位:测试动作连贯性与角色/背景关系。

-

大景/运镜:测试场景稳定性与镜头控制。

-

-

统一输入:对所有工具使用完全相同的提示词、参考图和音频文件。

8.2 主观评测维度

由美术、导演、剪辑等多个角色的评审者,基于基准包的输出进行打分(例如1-5分制)。

-

美术一致性:角色保真度、风格稳定性、色彩准确性。

-

镜头语法:镜头运动是否流畅、构图是否合理、是否准确传达了分镜意图。

-

节奏与表演:角色动作是否自然、表情是否到位、与音频的情感匹配度。

-

整体观感:是否存在明显的AI瑕疵,是否达到可交付标准。

8.3 客观技术指标

使用软件工具对生成结果进行量化分析,排除主观因素干扰。

-

帧间一致性:计算相邻帧之间的结构相似性指数(SSIM)或峰值信噪比(PSNR)。数值越高、波动越小,说明画面越稳定。

-

角色ID相似度:在不同镜头中提取角色面部特征向量(如使用ArcFace模型),计算余弦相似度。相似度越高,说明角色一致性越好。

-

口型同步度:使用口型同步检测模型(如SyncNet)来量化音画的延迟或错位。

-

失败率与返修次数:记录在生成指定数量镜头时,完全不可用(失败)的比例,以及需要进行修改(返修)的次数。这是衡量工具稳定性的直接指标。

💠 九、 混合工作流:AIGC与传统工艺的协同

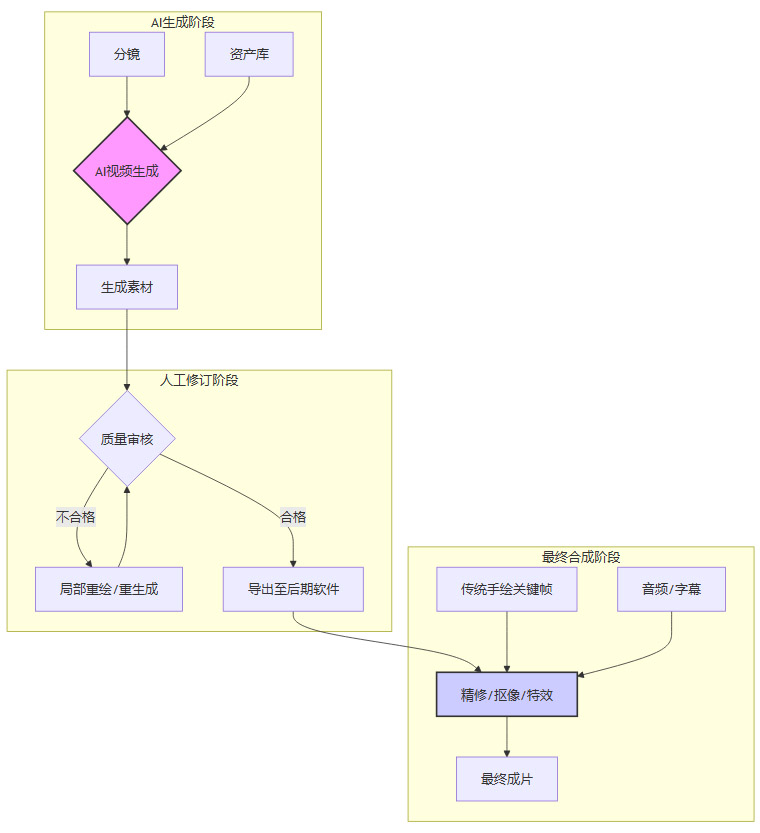

当前阶段,纯AIGC工作流在应对高品质、复杂镜头时仍有局限。“AI生成 - 人工修订 - 最终合成”的混合工作流,是兼顾效率与质量的现实选择。

9.1 任务分配原则

-

AIGC负责:

-

批量生产:承担80%的常规镜头,如标准对白、简单走位。

-

创意探索:快速生成多种美术风格或分镜方案,供主创决策。

-

中间画生成:在传统动画流程中,替代部分原画之间的动画填充工作。

-

-

人工负责:

-

关键镜头:情感爆发、激烈动作、特写等对表演要求极高的镜头。

-

精细修图:修正AI的瑕疵,如手部、细节、线条。

-

特效与合成:添加复杂的视觉特效、漫画符号、调整图层关系。

-

最终品控:对整体节奏、色彩、音画进行最终把关。

-

9.2 混合工作流示意图

这个闭环流程确保了AI的高效率与人工的精准控制能够互补,形成1+1>2的效果。

💠 十、 生产管理:从作坊到工业化

当团队规模扩大,项目复杂度提升时,必须引入工业化的生产管理方法,否则效率将很快遭遇瓶颈。

10.1 建立风格圣经 (Style Bible)

这是一份项目的核心视觉文档,是所有参与者的统一标准。

-

内容包括:角色设定(多角度、表情、服装)、场景设计、色彩规范、线稿标准、字体规范、构图范例等。

-

作用:确保无论是由AI生成还是人工绘制,所有产出都符合统一的艺术风格。

10.2 资产与提示词版本管理

AI生产的核心资产是模型、参考图和提示词。对它们进行版本管理至关重要。

-

工具:可以使用Git来管理提示词文本,使用云存储或数字资产管理(DAM)系统来管理图像和模型文件。

-

规范:建立严格的命名规范和目录结构,确保每个镜头使用的资产版本都可追溯。

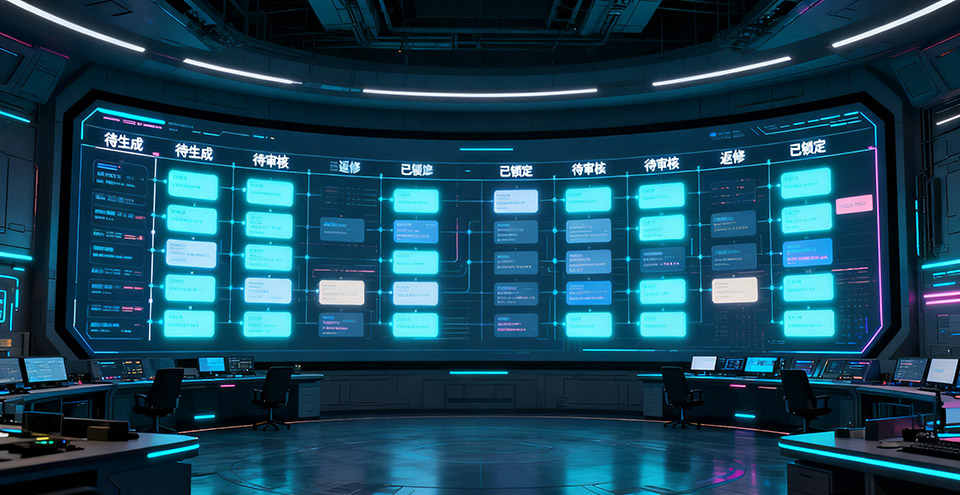

10.3 镜头状态流转系统

使用项目管理工具(如Jira, Trello, Notion)来追踪每个镜头的生命周期。

-

典型状态:待生成 -> 生成中 -> 待审核 -> 返修 -> 已锁定 -> 已合成。

-

作用:让团队成员清晰地了解项目进度,明确各自的任务,避免混乱。

10.4 Dailies评审制度

借鉴电影工业的“每日样片”制度,团队每天或定期召开短会,集中评审前一天完成的镜头。

-

目的:及早发现问题,统一创作思路,避免在错误的方向上浪费过多精力。

-

形式:快速过片,主创(导演、美术指导)给出明确的修改意见。

💠 十一、 风险管理与预案

依赖新兴技术总会伴随风险。提前识别并制定预案,是保障项目顺利交付的必要条件。

-

模型更新导致风格漂移:

-

风险:云平台模型自动更新后,无法复现之前的视觉风格。

-

预案:冻结模型版本。在项目期间,与平台沟通或选择支持版本锁定的工具。对于关键资产,一次性生成足够余量。

-

-

平台额度/限流:

-

风险:在高强度生产中,超出平台的使用额度或触发API限流,导致生产中断。

-

预案:双供应商策略。选择至少两家功能相似的工具作为主备,分散风险。提前购买充足的额度。

-

-

法务风险:

-

风险:因版权或合规问题导致内容无法商用或被起诉。

-

预案:在项目启动前,由法务团队严格审查所有工具的服务条款。建立素材来源审核机制。

-

-

数据丢失:

-

风险:云端项目数据或本地硬盘损坏。

-

预案:建立3-2-1备份原则。即至少3个数据副本,使用2种不同介质,其中1个副本异地存放。

-

💠 十二、 选型路径建议:三步走决策法

综合以上所有维度,一个务实的选型路径可以总结为以下三步。

-

第一步:小规模基准测试

-

选择3家以上的候选工具。

-

使用标准化的评测基准包,在所有工具上运行一遍。

-

严格记录每个工具在质量、效率、成本上的客观数据,并进行主观评分。

-

-

第二步:场景化混合应用

-

基于第一步的结果,分析不同工具的优劣势。

-

尝试在项目中进行分镜级的混用。例如,A工具擅长对白镜头,B工具擅长动作场面,C工具的背景生成效果最好。

-

通过小规模的混合实践,找到最优的工具组合与工作流。

-

-

第三步:固化为生产模板

-

将验证通过的工具组合、工作流、提示词模板、后期处理流程固化下来,形成团队的生产标准。

-

将这套标准封装为脚本或操作手册,用于后续项目的快速部署与人员培训。

-

结论

AI视频生成工具为漫剧制作带来了前所未有的机遇,但它不是一键通向成功的“魔法棒”。它是一种强大的生产力工具,其价值的发挥,高度依赖于使用者对其能力边界的清晰认知、系统化的选型评测、以及将其无缝融入工业化生产管线的智慧。

从明确生产目标出发,解构技术指标,量化成本效益,再到建立品控、管理与风险预案,这是一个完整的工程化过程。在这个过程中,技术选型不仅是选择一个软件,更是选择一种生产方式。唯有将技术与工艺深度结合,才能真正驾驭AIGC的力量,在“一人一剧”的时代浪潮中,稳定地创造出兼具效率与艺术价值的作品。

📢💻 【省心锐评】

工具选型本质是生产关系的重塑。抛弃“一招鲜”幻想,建立基于“目标-流程-指标”的决策框架,将AI从“玩具”变为“武器”,是产能落地的唯一路径。

更多推荐

已为社区贡献339条内容

已为社区贡献339条内容

所有评论(0)