收藏必学!从零开始构建你的Agentic AI:当数据会思考,代码有决策力的完全自主数据分析实战指南

文章深入解析AI Agent的核心架构与开发实践,涵盖规划、记忆、工具调度等关键模块,详细介绍了基于大模型的Agent系统构建方法,包括上下文工程优化、记忆系统设计与函数调用实现。通过Dola数据分析Agent案例,展示了从Workflow到Agentic AI的演进过程,为开发者提供了从理论到实践的完整开发指南。

👉目录

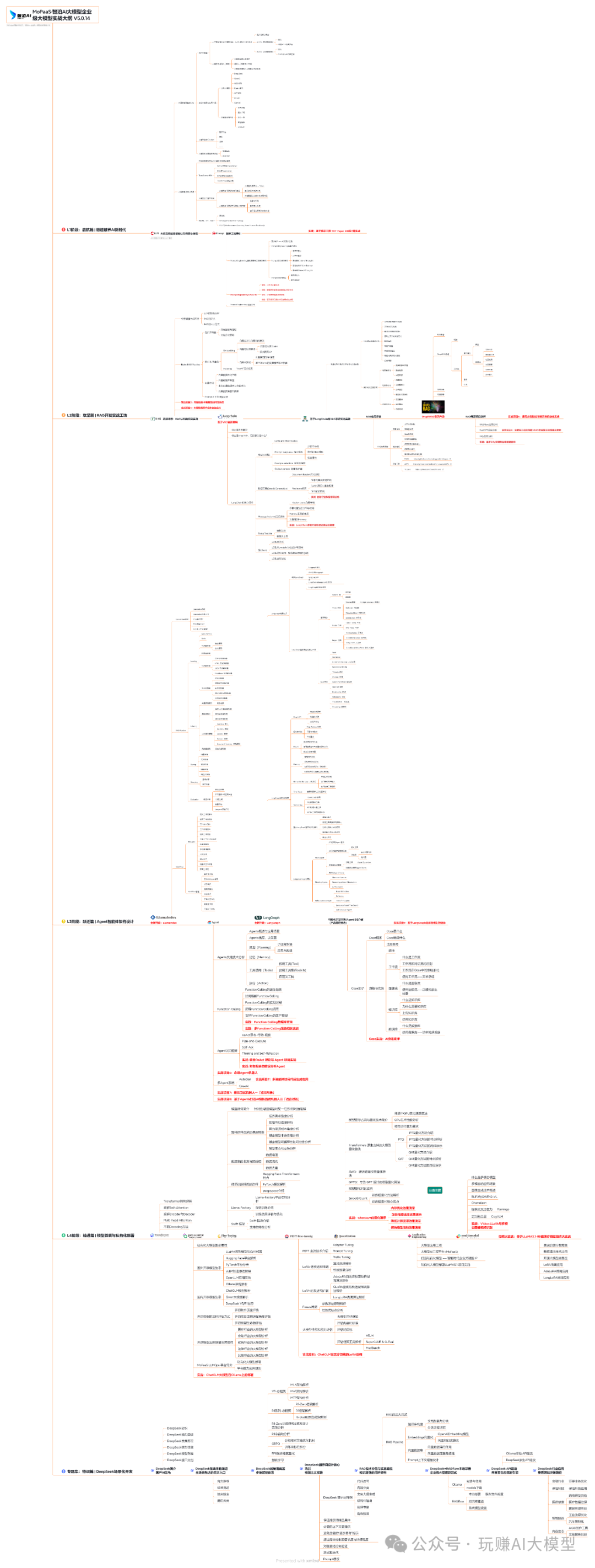

1 Agent介绍

2 Agent 的核心演变和核心模块

3 怎么基于大模型搭建一个Agent?【开发视角】

4 Agent如何评估?

当数据自己会思考,当代码拥有自主决策的能力——从Workflow到Agentic AI,一个完全自主的数据分析师,究竟是如何诞生的?

两年深耕,无数次架构迭代与实战验证,我们终于摸清了Agent开发的核心脉络。本文将带你深入Agent的“大脑”与“四肢”,从规划、记忆、工具调度,到上下文工程的精妙设计,一步步拆解如何构建一个真正“会思考、能执行”的智能体。无论你是好奇者、学习者,还是同行探索者,都可以了解下架构认知与实践心得。

文章略长,但每一段都来自真实项目的沉淀。如果你也相信“自主智能”不是空中楼阁,那么,欢迎进入Agent的构建现场。

一个完全自主的Agentic AI数据分析师,可能么?可能!

作为AI Agent领域的入局者,接触该类产品开发不知不觉已有两年多之久。期间前前后后调研了不少内容,从开发经验总结的角度写下这一篇文章总结记录的同时,希望能给需要的同学们带来一定帮助。

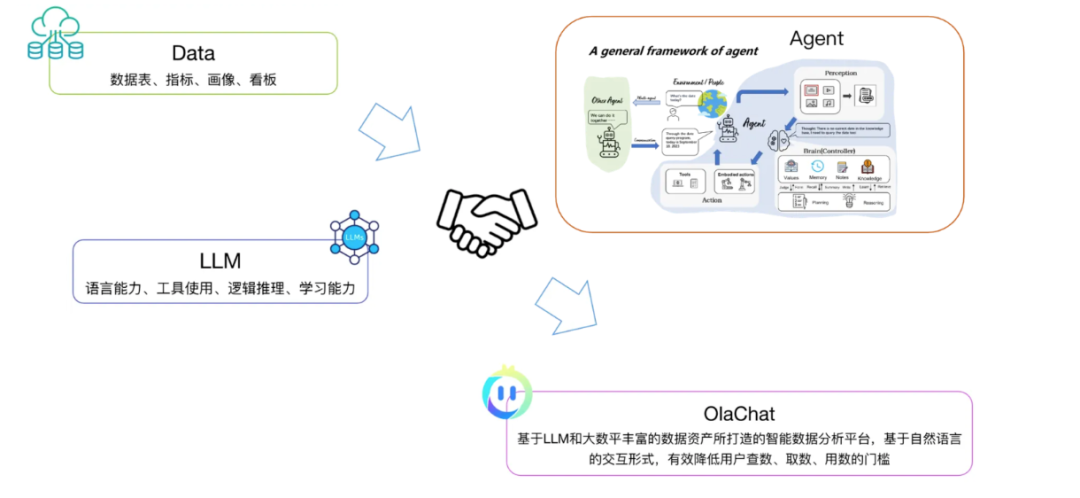

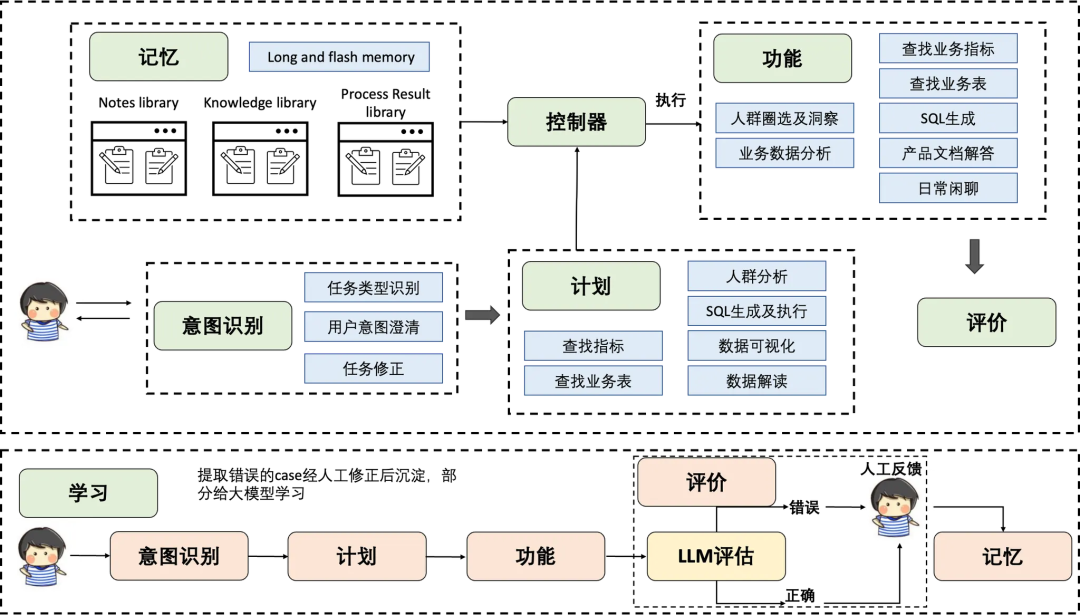

这期间团队也做了不少产品落地的尝试,从一开始的网页端OlaChat,到辅助写代码的copilot,再到如今的数据分析Agent dola,我们终于看到了全自主AI数据分析师的影子,腾讯PCG大数据平台部的新一代数据分析AI助手——Dola是一款基于Agentic AI能力开发的数据分析助手:用户只需要引入个人的数据表,就能得到一枚专属的AI分析师。

它不仅能够完成日常的取数、跑数等基础任务,还能自主规划并执行复杂场景的数据分析,例如异动归因、画像对比分析、股票基金回测、房价预测等。Dola可以自行编写SQL、纠正SQL错误、执行查询、使用Python进行数据处理与可视化,并最终生成一份完整的分析报告。全程无需编写一行代码,只需通过自然语言对话,你就能拥有一个全自动工作的“数据小黑工”。目前已经能自己自主完成数据/产运同学的部分工作。

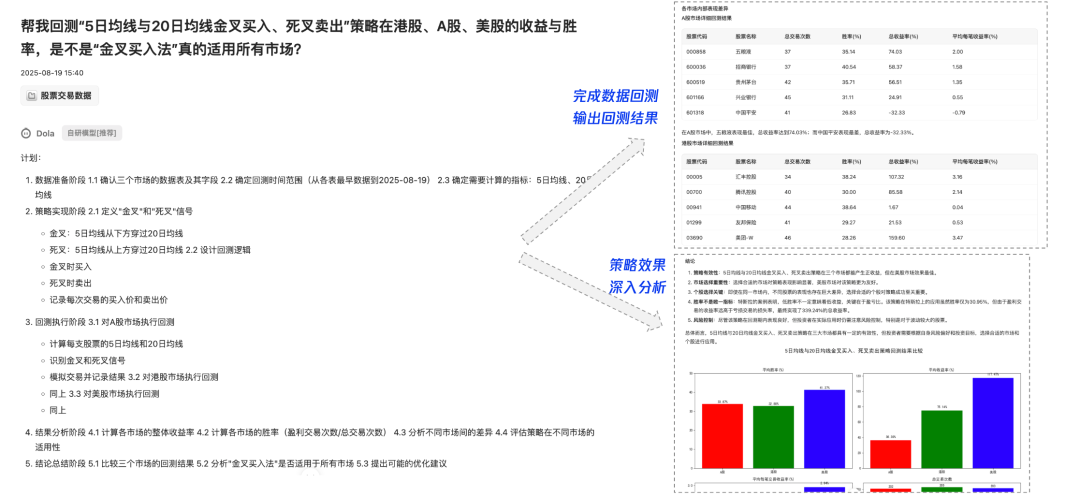

这里以1个股票回测的例子看看dola的效果:

话不多说,现在我们就开启学习之旅吧——本次文章有点长,涵盖Agent基础架构全介绍(规划、记忆、工具调度、上下文工程等等)、如何开发以及如何评估等话题,大家准备好开始阅读啦~

01 Agent介绍

1.1 什么是Agent?

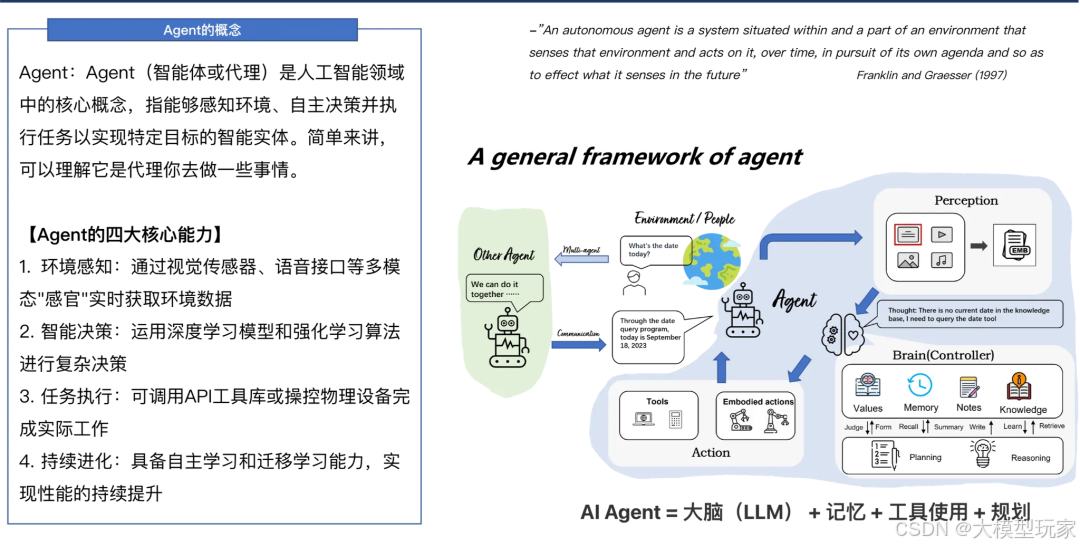

Agent(智能体或代理)是人工智能领域中的核心概念,指能够感知环境、自主决策并执行任务以实现特定目标的智能实体。简单来讲,可以理解它是代理你去做一些事情。

Agent具备四大核心能力:

-

环境感知:通过视觉传感器、语音接口等多模态"感官"实时获取环境数据

-

智能决策:运用深度学习模型和强化学习算法进行复杂决策

-

任务执行:可调用API工具库或操控物理设备完成实际工作

-

持续进化:具备在线学习和迁移学习能力,实现性能的持续提升

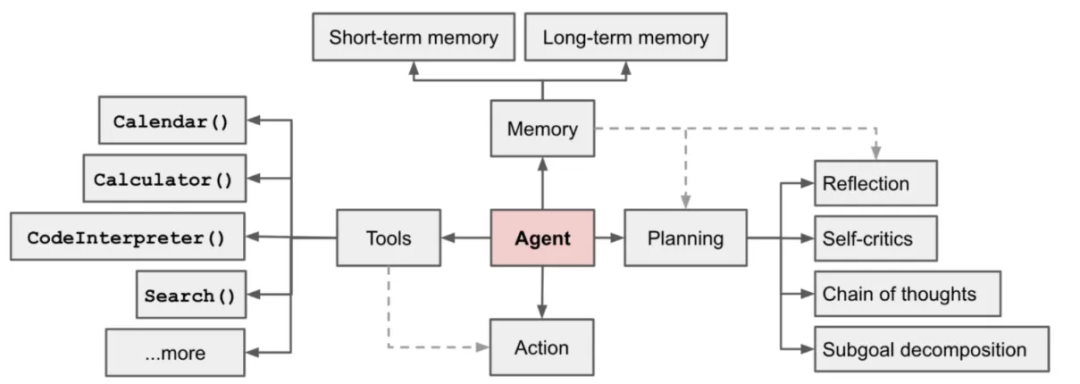

1.2 agent基础框架

最早大家所熟悉的AI Agent图如下:

主要有规划、记忆、工具、执行模块(后两者结合可以理解为工具使用)。而完成这些操作的底层控制中枢,类比人可以理解为是人的大脑,在AI领域则是大模型充当了这一角色。

所以归纳得到,AI Agent=大脑(LLM)+ 记忆 + 工具使用 + 规划。

Agent可以分为四种形态:

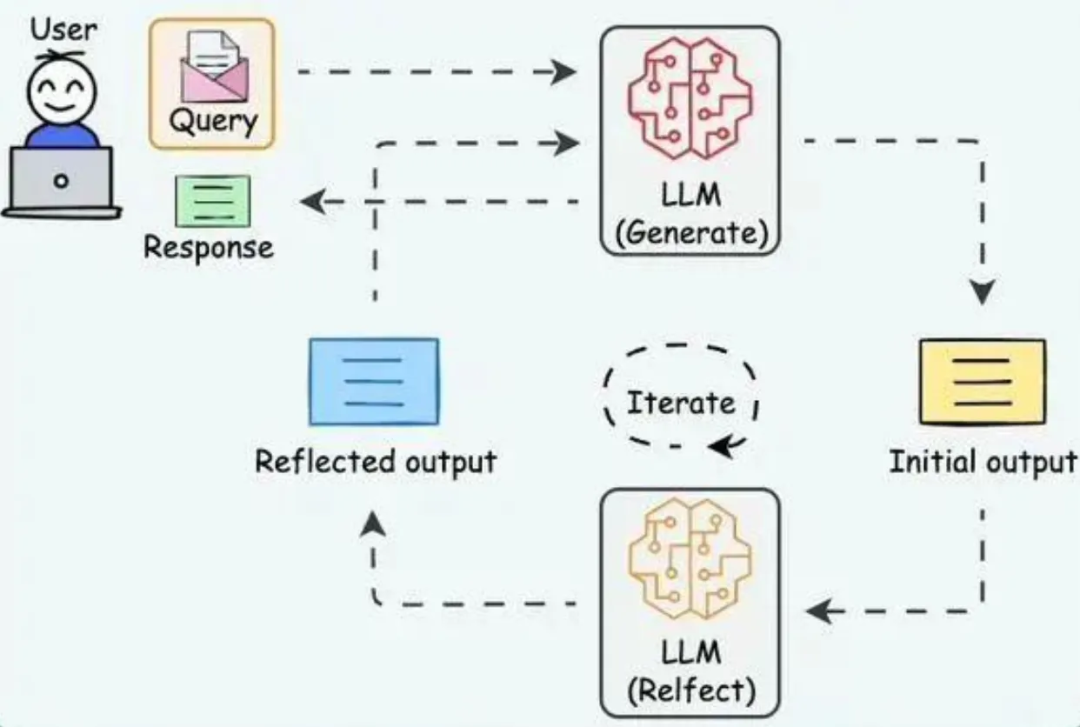

- Reflection【反思模式】:通过模型自身反思来改进任务的执行,例如react、self-refine、refine属于该类

- Tool use【工具调用】:涉及模型调用外部工具或者库来解决任务

- Planning【规划模式】:提前计划和组织步骤来提升效率和准确率

- Multi-agent collaboration【多智能体协作】:涉及多个智能体进行协作来提升任务执行能力,例如A2A协议属于解决该类问题的协议

1)Reflection【反思模式】

通过模型自身反思来改进任务的执行,例如react、self-refine、refine属于该类

- 代表技术:ReAct框架、Self-Refine算法

- 特点:通过任务执行后的自我反思不断优化决策过程

- 应用场景:需要持续优化的复杂决策系统

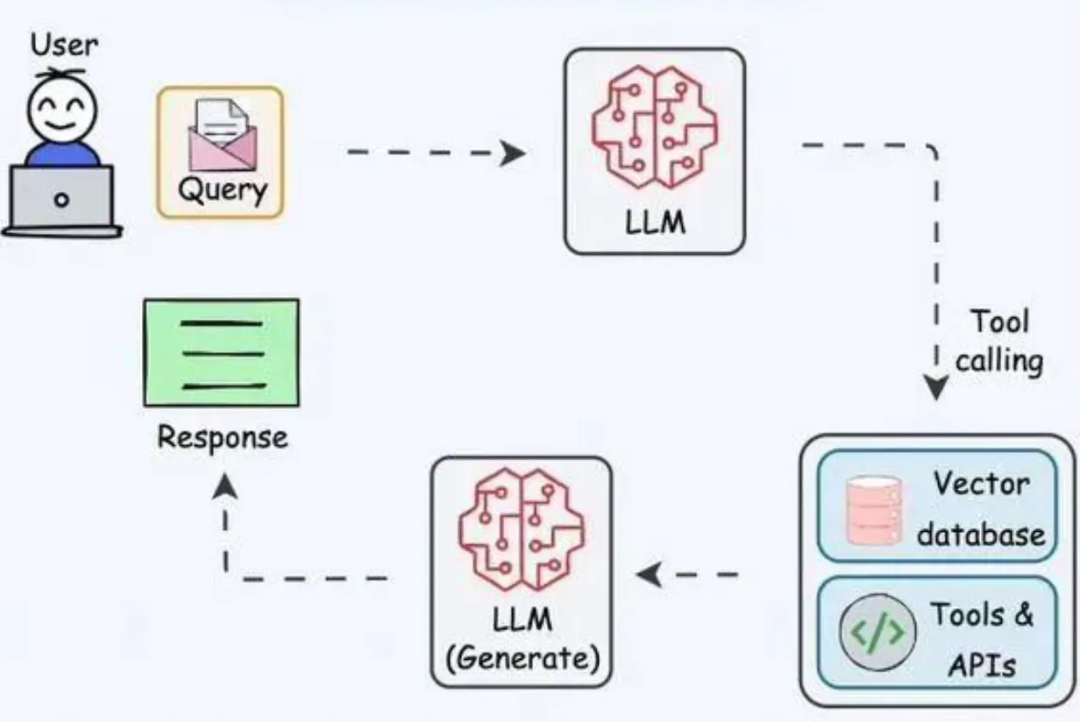

2)Tool use【工具调用】

涉及模型调用外部工具或者库来解决任务。具体调用什么工具和工具的参数均由模型决定。

- 核心技术:函数调用(Function Calling)、API集成

- 优势:突破大模型固有局限,实现现实世界操作

- 典型案例:自动订票系统、智能客服工单处理(一些相对简单的内容)

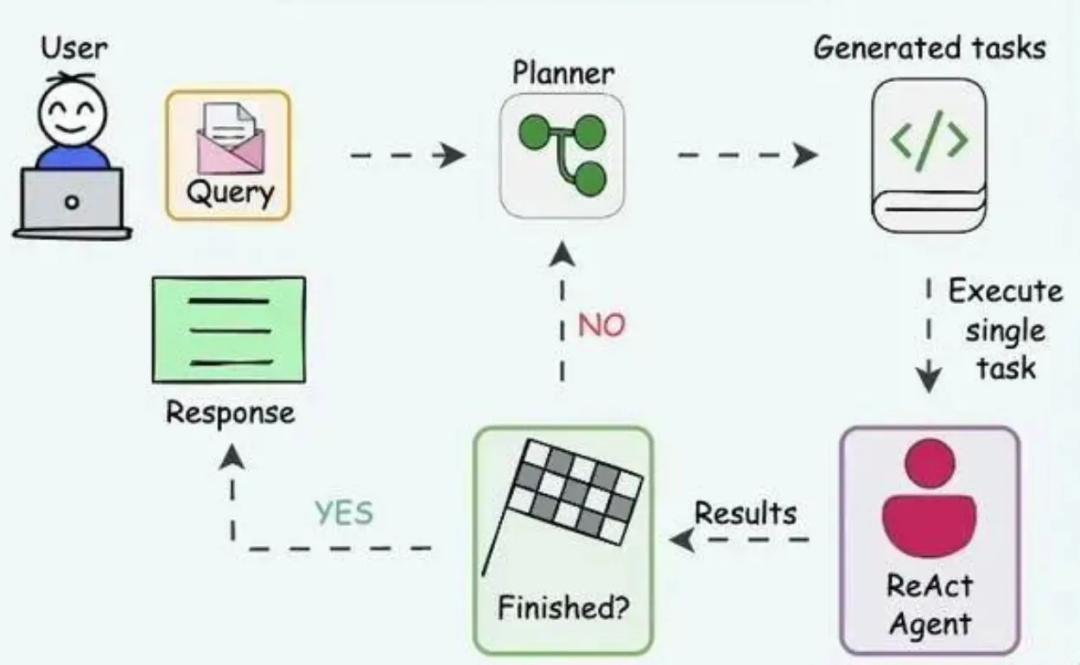

3)Planning【规划模式】

提前计划和组织步骤来提升效率和准确率:

- 关键技术:分层任务网络(HTN)、蒙特卡洛树搜索

- 价值:显著提升复杂任务的执行效率和成功率

- 应用实例:物流路径规划、生产排程优化

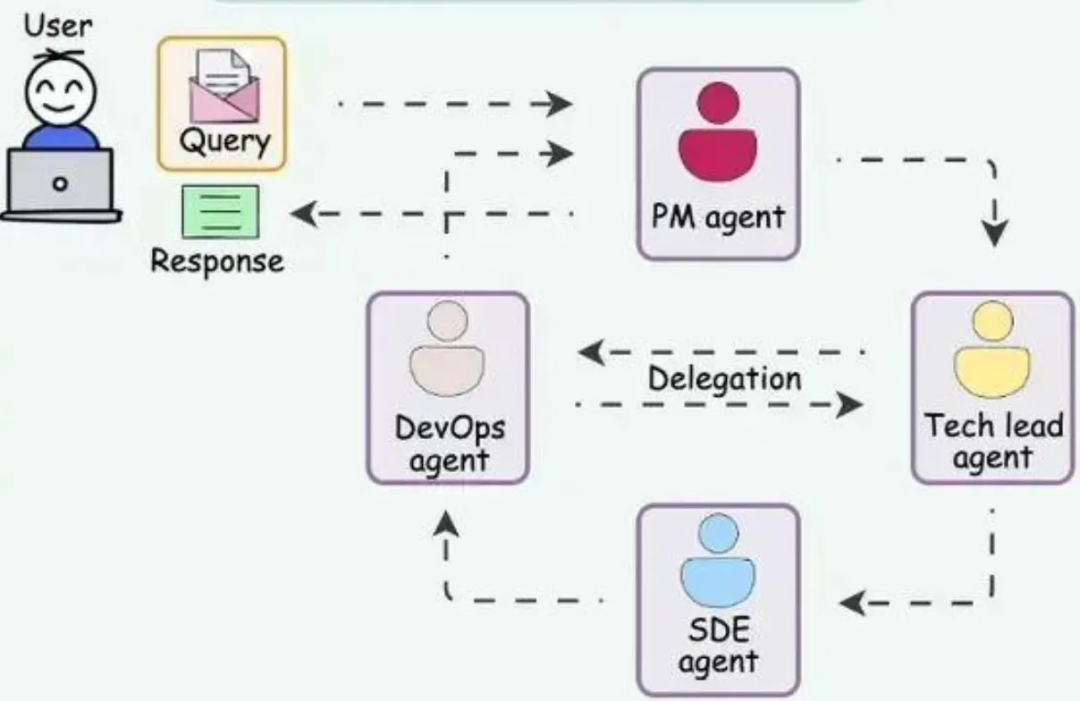

4)Multi-agent collaboration【多智能体协作】

涉及多个智能体进行协作来提升任务执行能力,例如A2A协议属于解决该类问题的协议:

- 前沿协议:A2A协作框架、联邦学习机制

- 突破:实现智能体间的知识共享与协同决策

- 典型应用:分布式智能系统、群体机器人控制

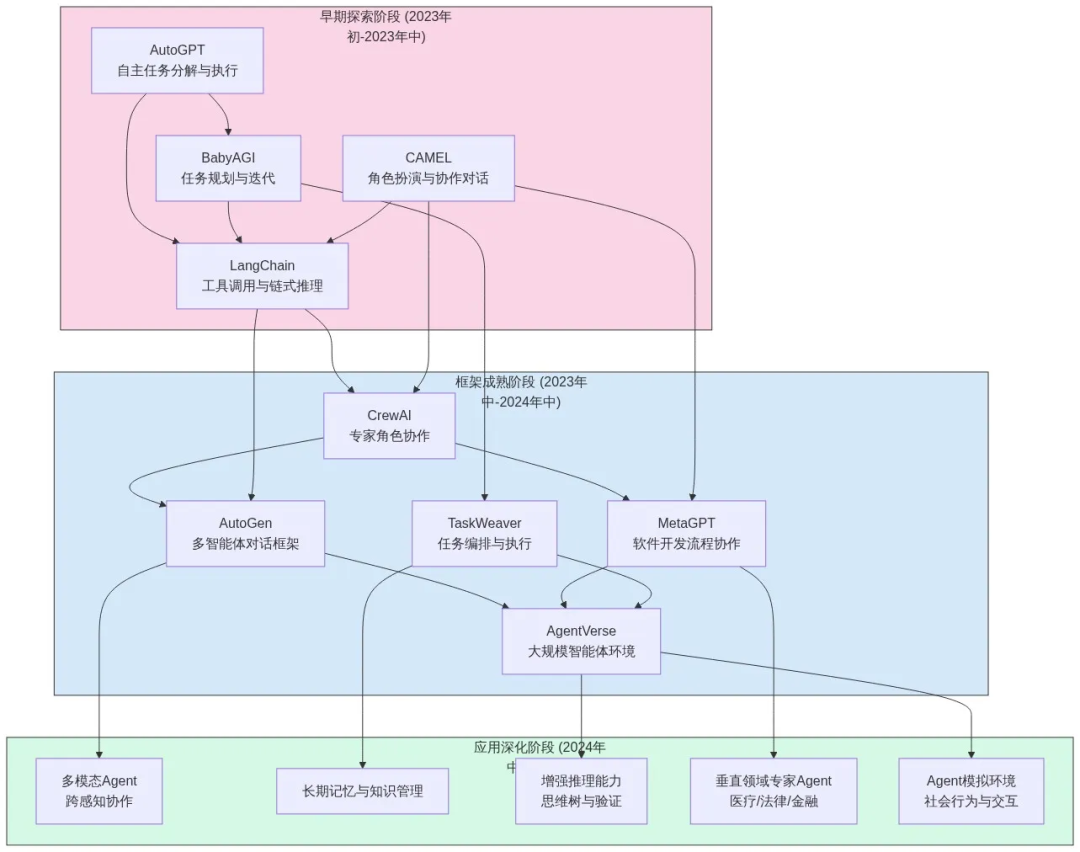

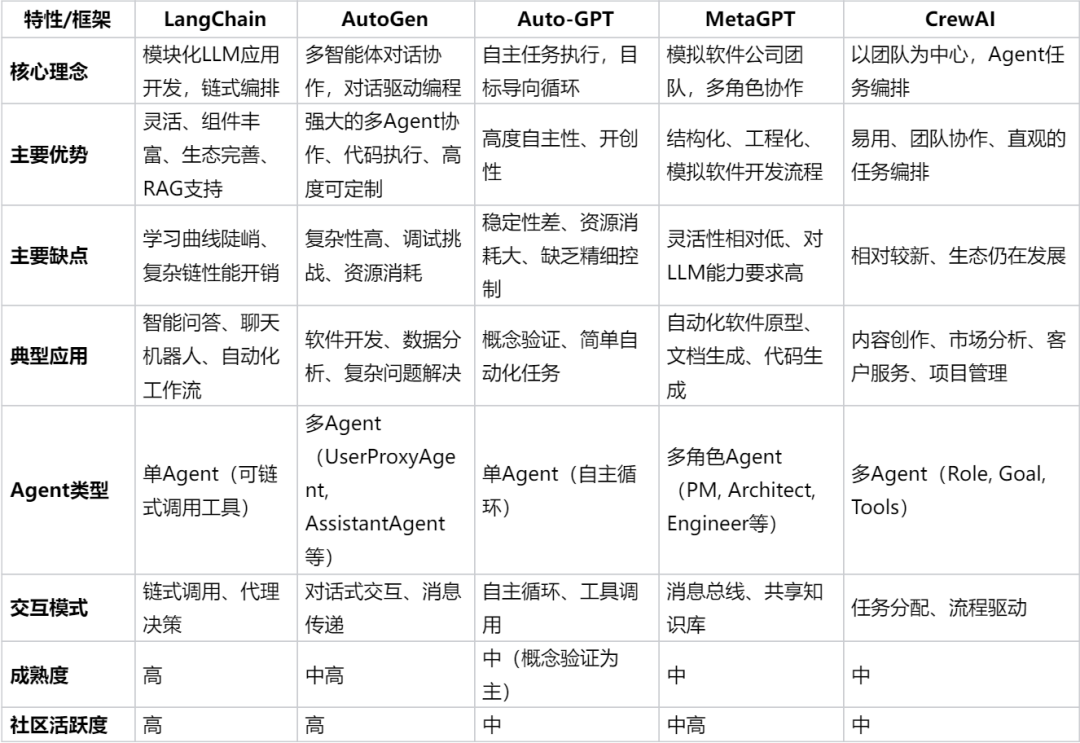

1.4 Agent的开发框架

大模型多Agent协作技术的发展可以明显划分为三个主要阶段,每个阶段都有其独特的技术特点和代表性成果。上图展示了从2023年初至2025年,该领域的主要发展脉络和关键技术节点。下面我们将对每个阶段进行详细分析。

早期探索阶段(2023年初-2023年中)

在大模型多Agent协作的早期探索阶段,研究主要集中在概念验证和基础框架构建上。这一时期的特点是研究者们开始意识到单一大模型在处理复杂任务时的局限性,并尝试通过多个Agent的协作来突破这些限制。早期的研究更多关注于如何让多个LLM驱动的Agent进行基本的信息交换和任务分工,协作机制相对简单,主要采用顺序执行或简单的并行处理模式。

这一阶段的代表性工作包括对多Agent系统基本架构的定义和初步的协作协议设计。研究者们开始探索如何将传统多Agent系统的理论与大语言模型的能力相结合,但在Agent间的深度协作、知识共享和动态协调方面仍存在较大挑战。

框架成熟阶段(2023年中-2024年中)

随着技术的不断发展,2023年中期到2024年中期标志着多Agent框架的成熟阶段。这一时期最重要的里程碑是微软AutoGen框架的发布,它为多Agent协作提供了一个标准化、易用的开发平台。AutoGen的核心创新在于其**“可对话Agent”**概念,使得不同类型的Agent能够通过自然语言进行灵活的交互和协作。

在这一阶段,研究重点从基础概念转向实用性和可扩展性。《Scaling Large Language Model-based Multi-Agent Collaboration》等研究开始关注多Agent系统的规模化问题,探讨如何在增加Agent数量的同时保持系统效率。MacNet模型的提出标志着对Agent协作网络结构优化的深入思考,引入了动态协作机制和基于注意力的通信协议。

同时,这一阶段也见证了多Agent系统在特定领域的深度应用探索。研究者们开始将通用的多Agent框架与具体的应用场景相结合,如金融交易、软件开发、内容创作等,形成了领域特化的Agent协作模式。

应用深化阶段(2024年中-2025年)

进入2024年中期以后,大模型多Agent协作技术进入了应用深化阶段。这一时期的特点是从概念验证转向实际部署,从通用框架转向领域专精。TradingAgents和FinTeam等专门针对金融领域的多Agent系统的出现,标志着该技术开始在垂直行业中找到具体的落地场景。

在这一阶段,技术发展呈现出几个明显趋势:首先是Agent角色的专业化程度不断提高,每个Agent都被赋予特定的专业知识和技能;其次是协作机制的复杂化,从简单的信息传递发展为复杂的工作流编排和决策协商;第三是评估体系的完善,研究者们开始关注如何科学地评估多Agent系统的协作效果和整体性能。

最新的研究如《Multi-Agent Collaboration Mechanisms: A Survey of LLMs》和《A Survey on LLM-based Multi-Agent System: Recent Advances and Challenges》反映了该领域的理论体系正在趋于成熟,同时也指出了未来发展的关键方向。

下面给出主流的一些其他框架对比表:

除了上述还有qwen-agent, OpenAI Swarm等。

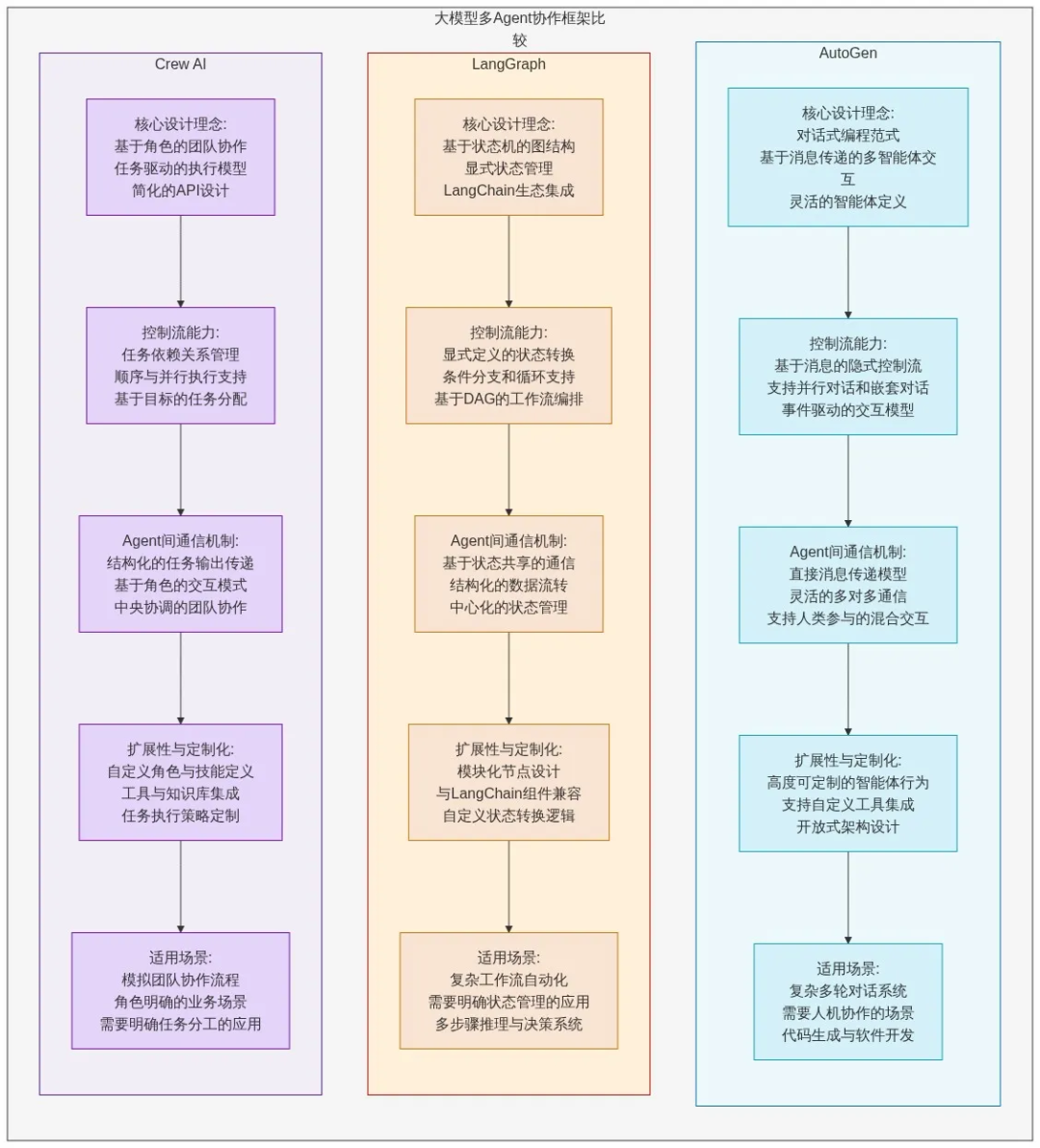

在技术发展的浪潮中,单智能体系统逐渐难以满足日益复杂的效能需求,由此催生了多种多智能体协同解题的架构思路。以下将介绍当前三个主流智能体框架中,如何有效实现多智能体之间的协作与问题求解。

AutoGen适合需要高度定制化和灵活对话的场景,其强大的可编程性使其能够处理各种复杂的协作需求,但需要开发者具备较强的技术能力。

LangGraph适合需要精确流程控制和状态管理的场景,其图结构工作流和状态管理机制使其在处理复杂业务逻辑时具有优势,但学习成本相对较高。

Crew AI适合需要快速搭建团队协作系统的场景,其高级抽象和简洁接口使其易于上手,但在复杂定制需求方面可能存在局限。

目前市场上已有框架各有优劣,例langchain这种框架代码太过于笨重,在实际开发过程中会遇到无法调控需改底层源码的问题,届时可能更加费力不讨好。为了灵活自主调控,我们产品目前是选择自己搭建的Agent框架。选择合适的框架需要综合考虑项目需求、团队技术能力、开发周期等多个因素。在实际应用中,也可以考虑混合使用多个框架,发挥各自的优势。

02 Agent 的核心演变和核心模块

前后跟Agent打交道算起来也有2年半多了,我们最早的期望就是打造智能数据分析的一站式服务。

早前大模型的能力受限,我们自己给Agent创建手脚,更多是以workflow的形态存在的。最早我们依托workflow的产品框架如下所示:

核心模块上跟Agent没有太大的区别,实际工作中是以规定好的流程进行行动的。

workflow和Agent的区别:workflow更多是指开发人员预定好工作的步骤流程,系统内按照预定好的步骤进行行动。而Agent更多是指自主定义和自主探索。

随着大模型能力的增强,目前它的自主探索能力已经具备,workflow可能是特定时代特定业务下的特定产物,长期AGI下,更多产品还是会以Agent形态存在。

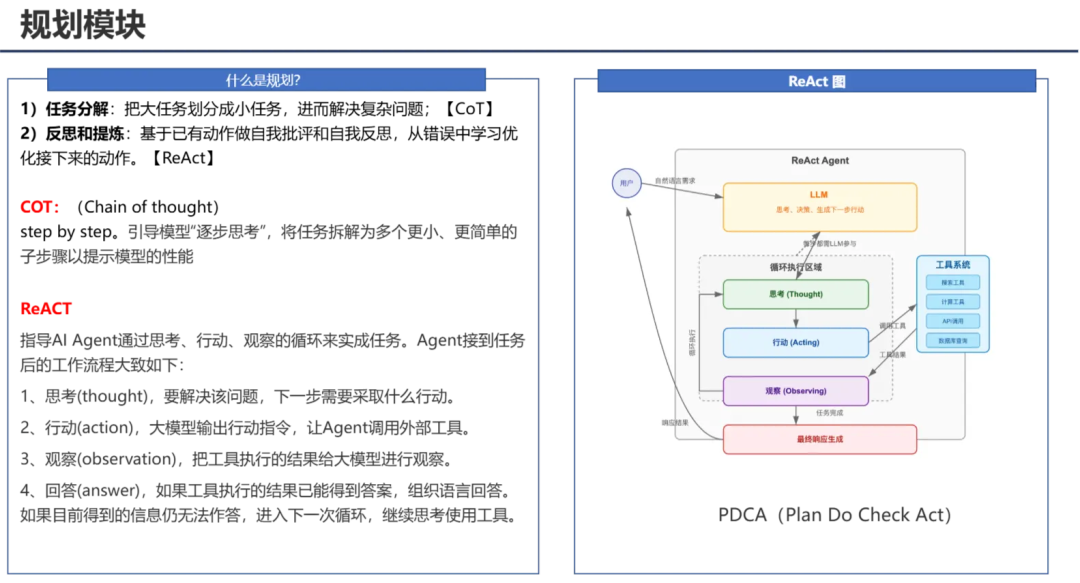

2.1 规划模块

- https://arxiv.org/pdf/2402.02716详细可阅读该文章

- A Survey of Large Language Models

什么是规划:

Planning可以分为:

- 任务分解:把大任务划分成小任务,进而解决复杂问题;代表性的做法是基于CoT技术直接让模型进行任务分解。

- 反思和提炼:基于已有动作做自我批评和自我反思,从错误中学习优化接下来的动作。这里有代表性的做法是ReAct,相信熟悉Agent的同学不会陌生。

ReAct的核心点:

指导AI Agent通过思考、行动、观察的循环来实成任务。Agent接到任务后的工作流程大致如下:1、思考(thought),要解决该问题,下一步需要采取什么行动。2、行动(action),大模型输出行动指令,让Agent调用外部工具。3、观察(observation),把工具执行的结果给大模型进行观察。4、回答(answer),如果工具执行的结果已能得到答案,组织语言回答。如果目前得到的信息仍无法作答,进入下一次循环,继续思考使用工具

ReAct整体其实很像PDCA流程,先计划,然后做,check之后再处理。

规划能让Agent在复杂问题上显得更加聪明,类比人类在完成复杂任务的时候可能大多时候也会有个计划大纲。例如写一本厚厚的书,我们需要拟定一个大纲;做PPT也是同理,大多时候我们需要写一下脉络再具体完成每个小节。

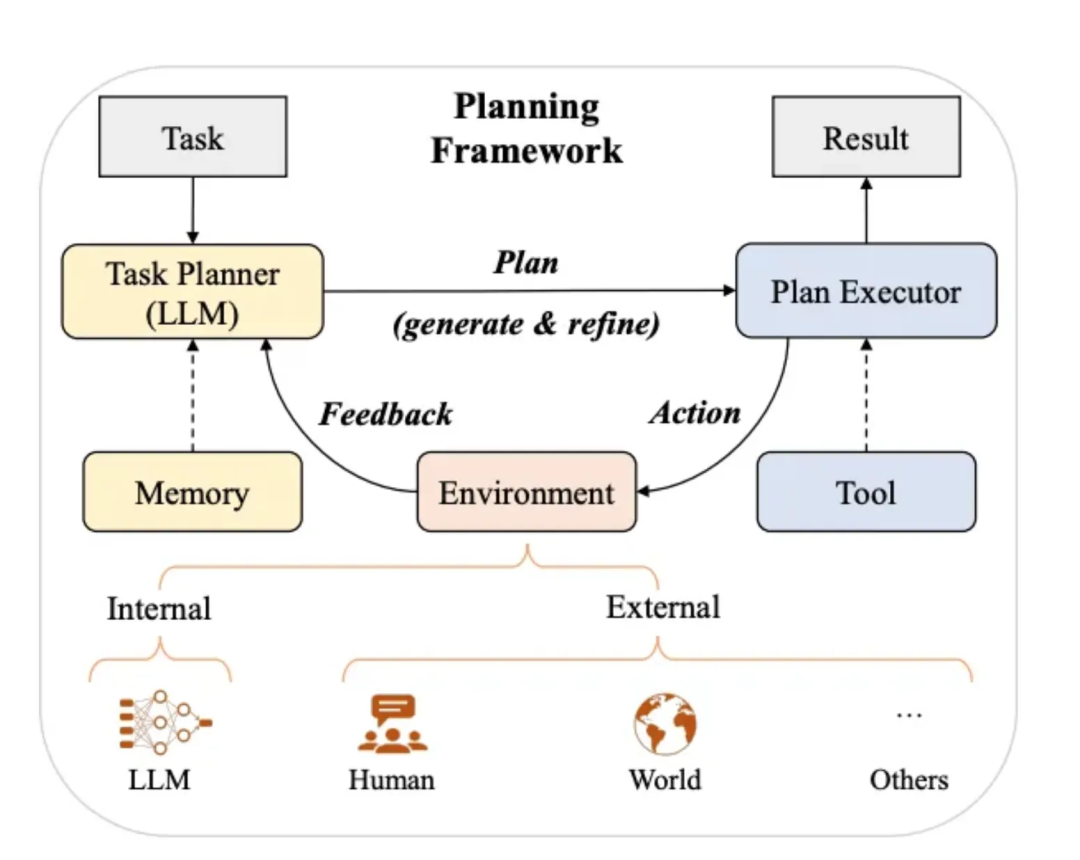

规划的框架如下图所示,左边是任务的规划者,右边是规划的执行者。简单来做则计划可以不支持做更新,复杂一些则在执行者执行的时候仍可以动态去更新计划(refine逻辑)。

源自:A Survey of Large Language Models

目前一些主流产品都使用了规划模式:manus、cursor等。

计划模块如何实现决定了系统的效率和性能。该模块可以通过模型微调或者上下文工程完成,前者更适配特定业务但缺乏灵活和快速扩展的能力,后者可以快速扩展但缺乏一定的业务适配度,具体使用中可以依据业务场景决策。

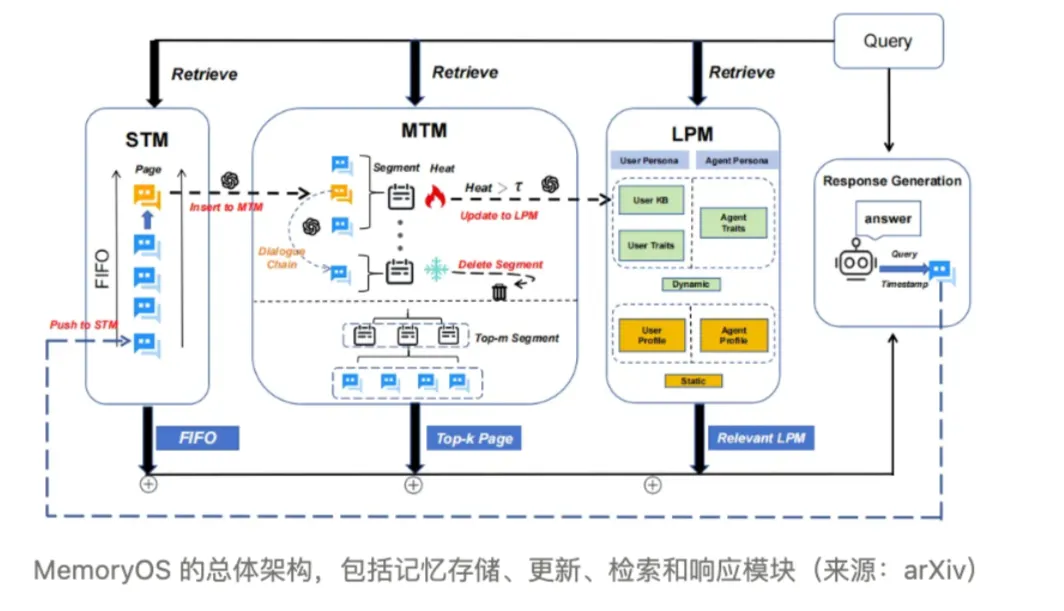

2.2 记忆系统

记忆系统是什么?

记忆系统是指通过特定机制存储、管理和检索信息,以增强模型在长期交互或复杂任务中的上下文连贯性、个性化响应及知识持久化的技术框架。其核心目标是解决大模型因固定上下文窗口限制导致的“失忆”问题,并模拟人类记忆的分层与动态更新特性。

为什么需要记忆系统?

- 大模型本身不存在记忆能力——如果开发Agent应用,需要外挂记忆系统进行信息的记忆

- 大模型本身的上下文阈值是有限的——开发过程中没有办法直接给它所有的对话或者文本内容,超出后早期对话内容会被丢弃,导致多轮对话中出现**“断片”或重复提问**。记忆系统通过分层存储(短期/长期记忆)和动态检索(如向量数据库),将历史信息压缩后注入当前上下文,确保对话连贯性。

记忆系统的分层架构:

记忆系统通常借鉴人类记忆的三层结构,分为短期、中期和长期记忆:

- 短期记忆(STM):存储当前对话或任务的即时信息,受限于模型的上下文窗口长度(如GPT-4的2048 tokens)。实现技术:将对话历史直接嵌入提示词中,但容量有限。

- 中期记忆(MTM):整合短期记忆中的主题信息,通过分段分页策略组织(如MemoryOS将同一主题的对话归并为“段”),并基于热度算法(访问频率、时间衰减等)动态更新。

- 长期记忆(LPM):持久化存储用户偏好、角色特征等个性化数据。例如,MemoryOS的LPM模块包含用户画像和智能体特征,通过向量数据库或知识图谱实现长期存储,然后通过RAG手段来进行提取。

2.3 工具/函数调度

what?——function call是什么?LLM通过结构化指令调用外部函数/API,将自然语言意图转为可执行指令的能力。简单说:Function Call就是让智能助手能调用外部工具的功能,比如查天气、订外卖、算数学题,让它从“只会说话”变成“会办实事”的全能帮手!

why?——为什么需要function call? 大模型本身的一些缺陷,例如: 1. 知识有时效性缺陷 比如你问 “2025 年 NBA 总冠军是谁?”(假设现在是 2025 年),模型如果没学过 2025 年的新数据,就答不上来。但用 Function Call 调用体育新闻 API,马上能拿到实时结果。 2. 不会做专业操作 模型懂医学知识,但不能直接帮你查医院排班;懂数学公式,但不会用 Excel 算工资表。而 Function Call 能喊医院系统、办公软件来干活,实现 “理论 + 实操” 结合。

Function call可能的问题:错误调用参数、幻觉生成API、依赖关系混乱、隐私问题(如乱调用支付软件)。如下面举了一些例子:

-

如果“外援”掉链子,助手也会变笨 比如天气API突然崩了,助手查不到天气,只能跟你说:“抱歉,天气信息没拿到…”

-

隐私问题:别让助手乱翻你的东西 如果助手能调用你的支付宝付款,万一被坏人骗了,可能会乱花钱——所以现在很多Function Call都需要你“授权确认”才能用。

-

复杂任务容易搞砸 比如你让助手“先订机票,再订酒店,最后租辆车”,如果其中一步出错(比如机票卖完了),助手可能不知道怎么调整,需要你手把手教它。

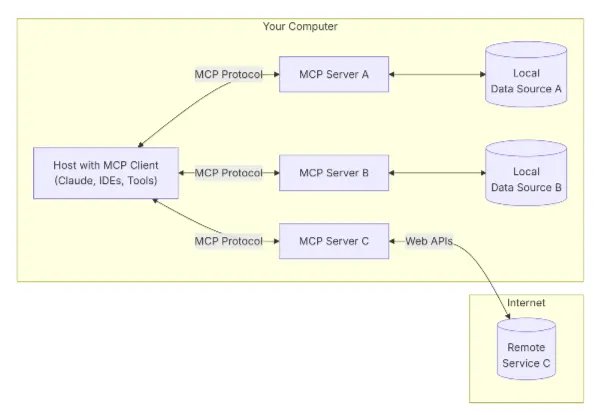

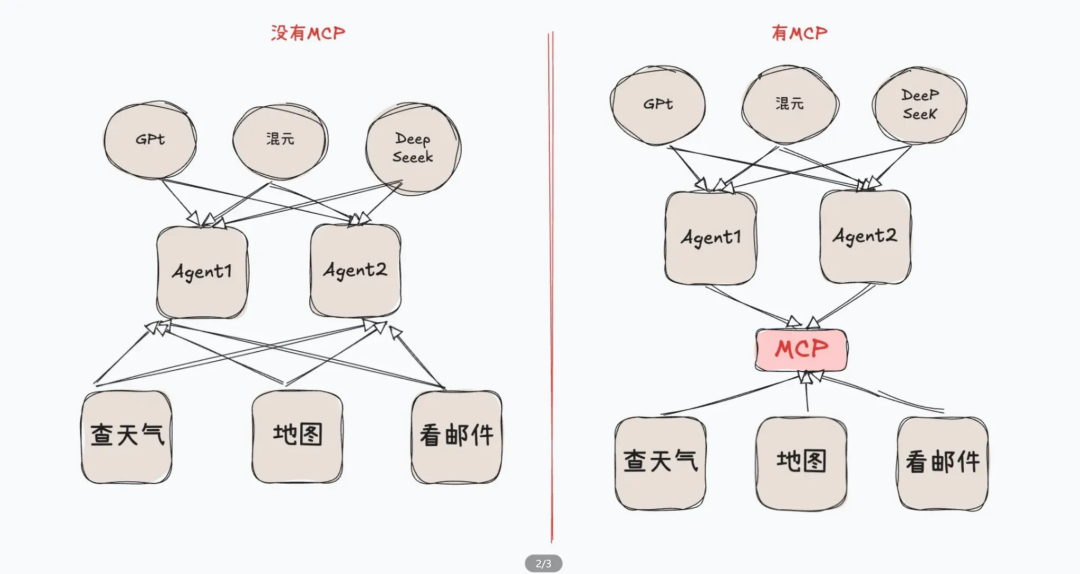

2.4 额外话题:MCP是什么?

最简单而言:MCP提供了工具(资源和prompt用的少)的规范化协议。它的核心组件有以下几点:

- MCP主机(Host):发起请求的应用程序(如AI编程助手、IDE插件);

- MCP客户端(Client):与服务器保持1:1连接的通信模块;

- MCP服务器(Server):运行于本地或远程的轻量级程序,负责访问数据或执行工具(如读取本地文件、调用API);提供三种标准类型能力:Resources、Tools、Prompts。

- 资源层:包括本地文件、数据库和远程服务(如云平台API)。本地资源(Local Resources):本地计算机中可供MCP服务器安全访问的资源,如文件、数据库。远程资源(Remote Resources):MCP服务器可以连接到的远程资源,如通过API提供的数据。

为什么选择MCP?

- 标准化集成:统一接口降低开发复杂度

- 动态扩展与实时交互能力【可随时增减工具】

- 生态兼容性与开发效率提升【目前已成为主流协议】

工具侧具体的实现不公开给HOST应用系统,互相独立维护。MCP协议统一,有助于优秀工具的快速集成,在实际开发HOST系统的时候就能快速使用到市面上相对较好的工具(而不需要自己再调用API维护工具函数或者去找到开源代码重新整合到系统中)。

MCP到底是不是良药?

MCP技术并不全都是好处,能解决部分问题,但也带来了其他的问题。

在实际开发下来,发现MCP有好有坏,目前发现的好坏处如下:

好处是:可以快速上下工具;能够快速接入市面上已有的mcp应用,不同部门之间可以共建mcp server服务。【但仍需特别了解MCP工具的内部实现,否则不建议接入到自己产品中,存在安全问题的同时可能较难调教整体效果】

坏处如下:

坑点1:不好查日志,排查问题费劲

server端的日志较难排查,无法通过类似一个trace_id进行串联定位。目前可以通过访问时间戳找到相关的日志群。

坑点2:连接中断问题

多了一层服务交互,可能出现的问题更多,如最常遇到的就是连接中断问题。sse的方式已经被stream mcp逐渐替代,但后者也并不保证百分百稳定。多了一层服务,就多了一层不稳定性。

坑点3:性能问题

缺乏连接池,每次交互都需新建一个连接,当流量上来性能会是一个问题。

坑点4:出参没有严格标准

目前出参就是基础的JSON Schema,为保证效果,工具最好是需要统一出参的,但MCP并没有提供该类的约束,需开发者自己建立和遵循。

坑点5:效果调教的时候需要同步更新多个服务

开发过程中大多时候需同步更新server和host端的代码。

如果产品设计上永不考虑快速接入市面上的MCP应用并且MCP server与Host端是一方开发的情况下,其实可以不使用MCP框架。

MCP开发中可能的误区

- MCP出现之前是不是没有办法调度工具?不是的。它算是一个通用管理协议,把一个个工具按照一定的规范装在一个量身定做的箱子里。之前也可以进行调度,调度工具关键的点在于大模型识别出使用什么工具以及工具相对应的参数。langchain等在MCP之前就已经支持了工具调度的能力。

- MCP可以代替function call么?不行,他们是一起工作的关系。Function Call是大模型返回调用工具指令的能力,MCP是Agent在工程侧的程序具体执行调用工具的手段,一个是指挥者,一个是执行者。

- MCP能减少调用的token数么?不行,它只是整合了工具,但实际还是需要把工具参数都发给大模型。整体tokens数消耗相比之前的方式是没有本质区别的,整体依赖于系统的实现。

- 是不是有了MCP,Agent应用就能轻而易举搭建了?不是。MCP只是把工具管理和获取调用这里规范了,但Agent应用关键点还有:LLM调用(含function call、prompt工程),记忆系统(RAG,上下文管理),思考和计划系统等。如果想要做好一个Agent系统应用,还需要仔细打磨前面提到的模块。

03 怎么基于大模型搭建一个Agent?【开发视角】

业务大模型的训练和优化等不是此文重点,此处省略。重点关注怎么基于大模型来搭建Agent系统,让整体Agent产品的效果更好。

3.1 什么影响了Agent的效果?

从前文介绍,可以知道Agent由几个重点的模块组成,那么这几个模块的组合方式【Agent框架设计】以及每个模块的效果决定了最终的效果。

-

Agent框架设计:对应Agent分类里面的内容。是否多Agent设计要依据产品实际场景来考虑,并非任何场景都适配多Agent。多Agent本质还是可以理解为上下文工程的演化,让单一Agent单独去处理自己部分的上下文内容+其他Agent精简的上下文。

-

上下文工程:曾经大家更熟悉的名词可能是prompt工程,但上下文工程含义更广泛,包含了记忆系统提取出来内容的处理(即简单理解为多轮对话)等的处理,并非简单写一个提示词。

3.2 如何构建良好的上下文工程?

关于上下文工程这一块,汇总了manus的经验以及自己开发过程中遇到的一些问题。

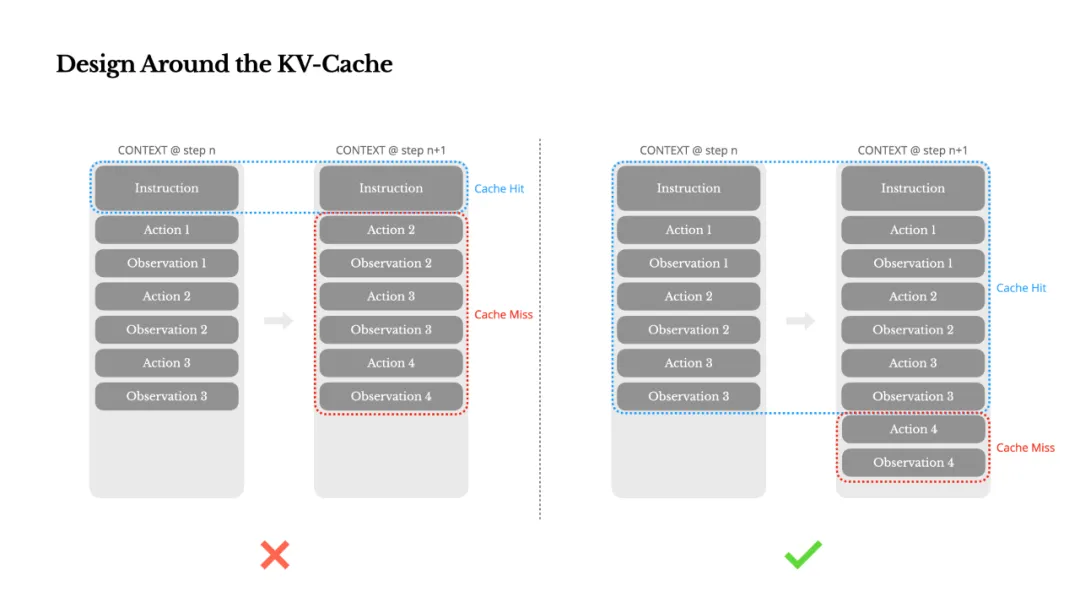

核心点1. 围绕KV-Cache优化设计

- 关键指标:KV缓存命中率直接影响延迟和成本(如Claude Sonnet缓存token成本降低10倍)。

- 优化策略:

-

稳定提示前缀:避免动态内容(如秒级时间戳)破坏缓存。

-

追加式上下文:禁止修改历史动作/观察,确保序列化确定性(如JSON键顺序稳定)。

-

显式缓存断点:对不支持自动缓存的框架,手动标记断点位置。

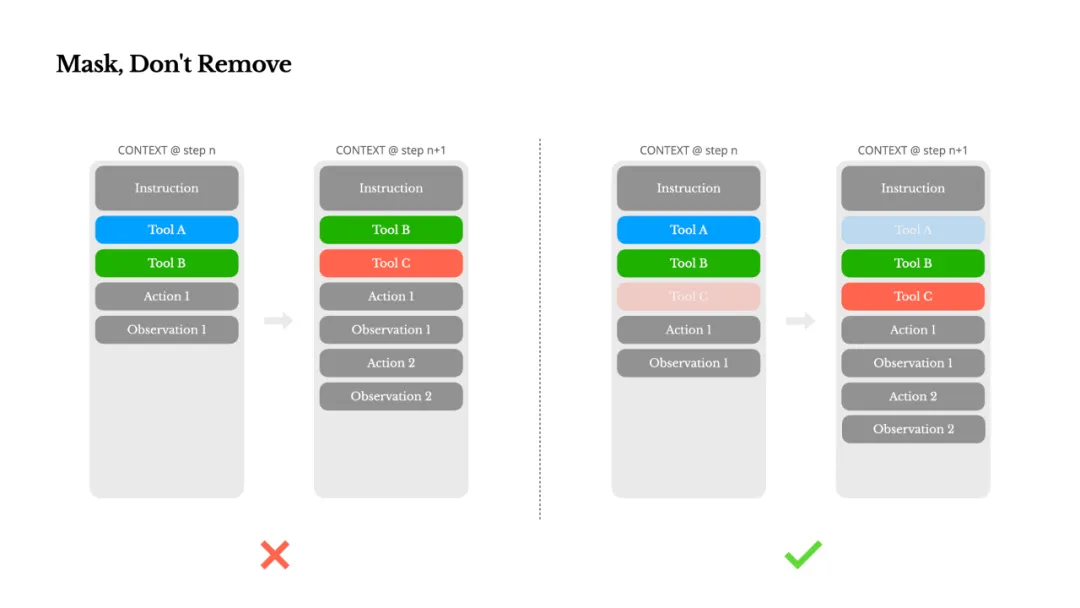

核心点2. 动态约束行为选择(非移除)

- 问题:工具数量爆炸导致模型动作选择混乱。

- 解决方案:

-

Logits掩码:通过屏蔽非法动作token(如browser_*前缀工具组)约束选择。

-

状态机管理:根据上下文预填充响应模式(Auto/Required/Specified),不修改工具定义。

具体,

- Auto – 模型可以选择是否调用函数。实现方式:仅预填充回复前缀:<|im_start|>assistant

- Required – 模型必须调用函数,但具体调用哪个函数不受限制。实现方式:预填充到工具调用标记:<|im_start|>assistant<tool_call>

- Specified – 模型必须从特定子集中调用函数。实现方式:预填充到函数名开头:<|im_start|>assistant<tool_call>{“name”:「browser\_

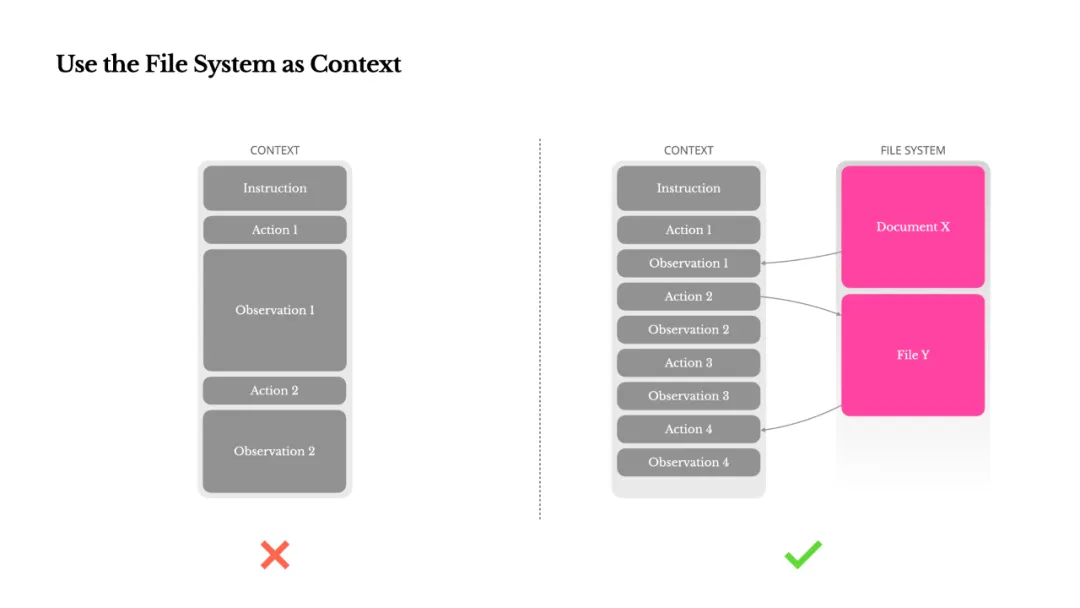

核心点3. 文件系统作为扩展上下文

- 挑战:128K上下文窗口仍不足,且长文本导致性能下降、成本高。

- 创新设计:

-

外化存储:文件系统作为无限容量的持久化记忆,支持按需读写。

-

可逆压缩:仅保留引用(如URL/路径),内容可随时还原,避免信息丢失。

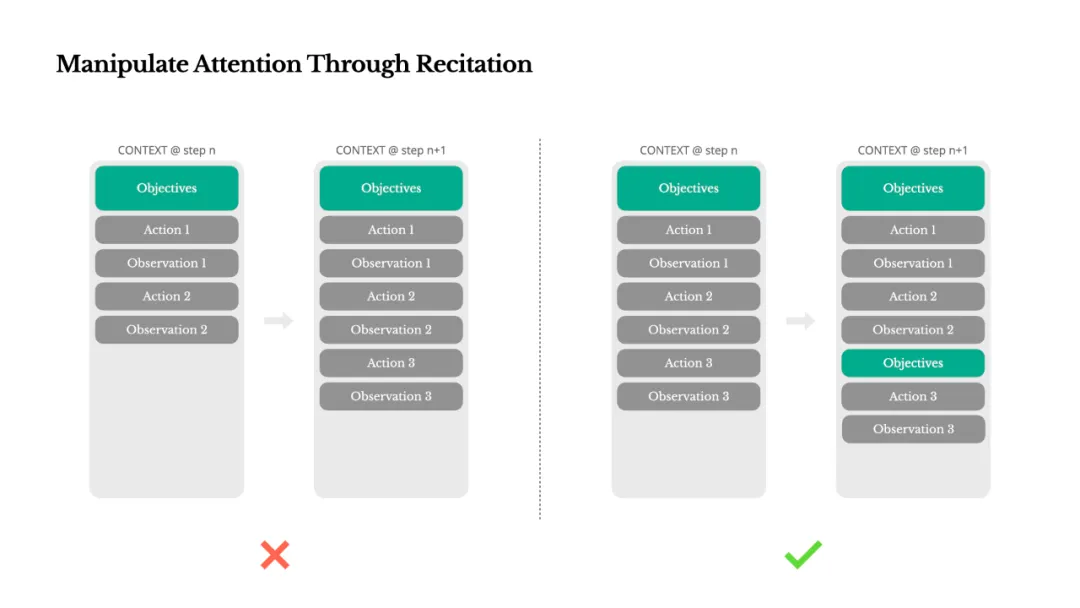

核心点4. 注意力操控:复述目标

- 现象:Manus创建todo.md并动态更新,勾选已完成项。

- 原理:

-

抗遗忘:将长期目标“背诵”到上下文末尾,强化模型近期注意力。

-

无架构改动:通过自然语言重定向模型焦点。

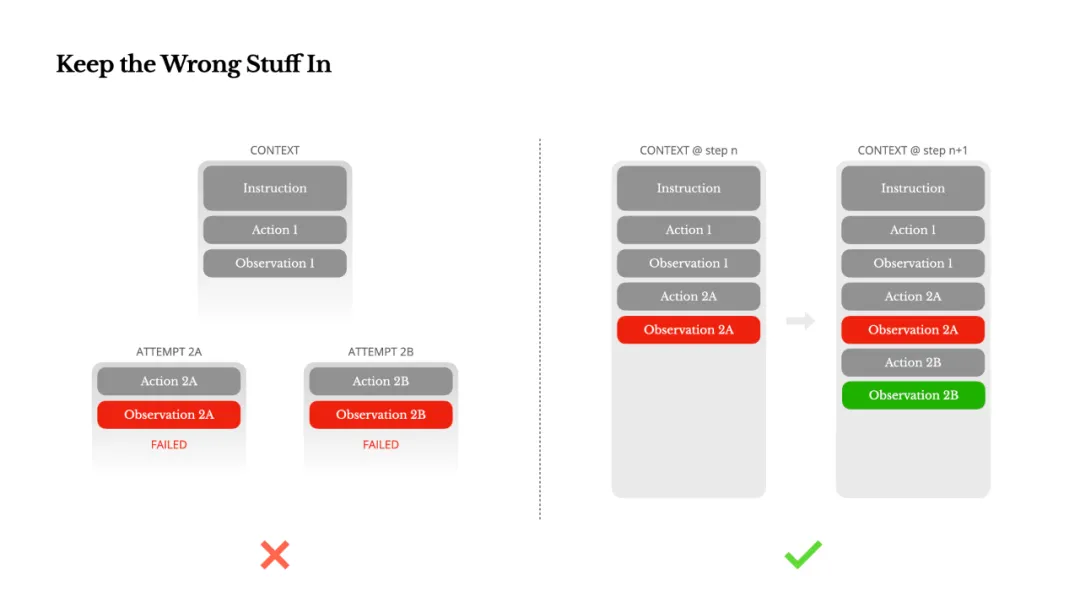

核心点5. 保留错误以促进学习

- 反模式:掩盖错误(重试/重置)会剥夺模型学习机会。

- 关键实践:

-

失败即证据:保留错误动作及环境反馈,修正模型内部信念。

-

智能体标志:错误恢复能力是真实智能行为的核心指标。

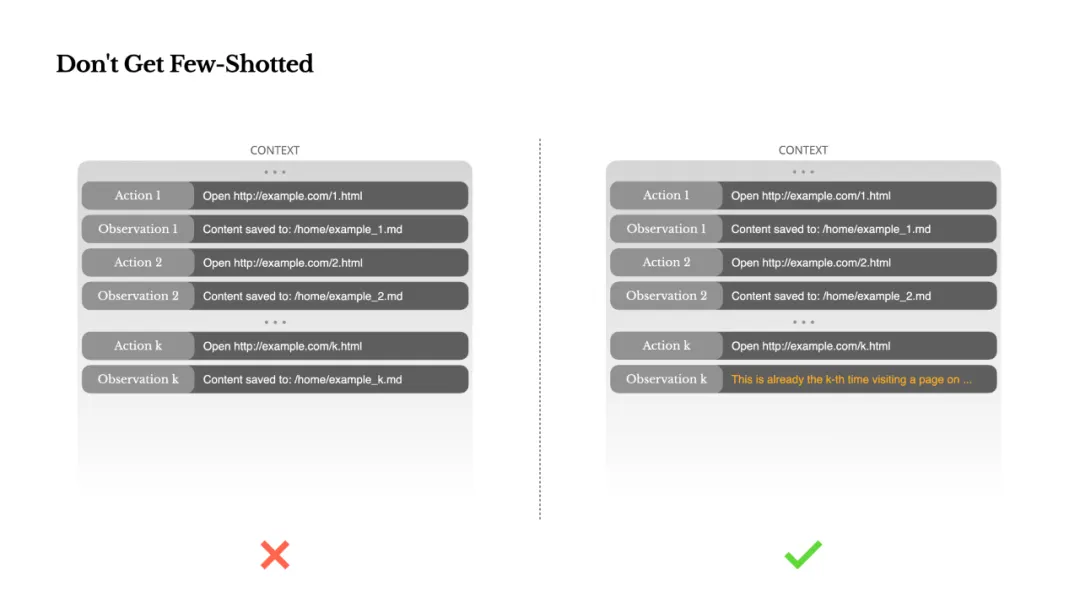

核心点6. 警惕Few-Shot陷阱

- 问题:过多相似示例导致模型陷入固定模式(如重复简历审阅动作)。

- 解法:

-

注入多样性:通过模板变体、表述扰动打破单调性。

-

动态调整:避免上下文过度同质化。

核心点7. 提示词内容一致性

- 问题:系统专用术语(如内部API名称、业务逻辑标签)未被模型正确理解,导致动作偏差。

- 关键实践:

-

术语对齐:在提示词、工具描述、环境反馈中强制统一术语表述(如“用户画像”不可同时称“客户画像”)。

-

动态解释:对关键术语插入简短定义(例:<数据湖>指跨部门原始数据存储库,非结构化优先)。

-

错误溯源:若模型误用术语,在反馈中显式纠正并记录术语表。

核心点8. 动态提示词

- 问题:静态提示词无法适应环境状态变化(如任务阶段切换、权限变更),导致无效动作。

- 解法:

-

状态感知注入:根据实时环境变量(如current_step=3)动态插入提示片段(例:当前需聚合前两步结果,禁止调用数据采集工具)。

-

优先级分层:将提示词分为基础规则(不变)+场景规则(动态),后者通过函数实时生成。

-

历史敏感度:检测到重复失败时,自动追加注意:此前因忽略时间约束失败,本次需校验截止时间。

核心点9. 工具能力边界显式化

- 反模式:模型因工具文档模糊而尝试不可能动作(如用PDF解析工具处理图像)。

- 解法:

-

能力-限制对仗描述:每个工具说明需包含支持输入类型和明确失败条件(例:仅支持UTF-8文本,二进制输入返回ERROR_12)。

-

运行时校验:在动作执行前,系统先检查参数是否符合工具约束,快速拦截无效请求。

核心点10. 环境反馈的颗粒度控制

- 问题:过于简略的反馈(如仅返回错误代码)导致模型无法定位问题,过于冗长的反馈则引入噪声。

- 解法:

-

分层反馈机制: 初级反馈:即时返回可行动错误类型(如参数缺失:缺少user_id字段)。深度反馈:当模型请求/debug时提供堆栈追踪或数据流快照。

-

错误分类强化:将系统错误映射为模型可理解的类别(如权限类/数据格式类),并关联修复建议。

核心点11. 长期记忆与短期上下文的平衡

- 反模式:过度依赖当前会话上下文,忽略历史经验积累。

- 关键实践:

-

记忆分级: 短期:保留最近N轮动作-反馈对,用于即时纠偏。长期:将高频错误模式存入知识库,触发相似场景时主动提醒(如历史记录显示,该API在时区为UTC+8时易超时)。

-

记忆更新策略:对已验证的修正知识(如X字段需加密传输),通过人工审核后固化到系统约束。

核心点12. 人类干预的黄金分割点

- 问题:过早人工介入会抑制自主学习,过晚则导致代价高昂的错误。

- 策略:

- 三级熔断机制: 自动修复:对已知错误(如字段格式不符)调用预设修正流程。

-

半自动干预:当连续3次相似失败时,请求人类确认动作。

-

强制暂停:检测到高风险动作(如删除操作)且置信度<80%时冻结任务。

- 干预记录分析:统计人工介入原因,反向优化自动化规则。

尝试点13. 多智能体竞争验证

- 创新实践:

-

影子模式:部署双模型并行执行任务,对比结果差异并交叉验证(如Agent A生成SQL查询 vs Agent B生成NoSQL查询)。

-

对抗辩论:当结果不一致时,强制双方基于环境反馈进行逻辑辩论,系统根据辩论质量选择最优解。

# 动态提示词生成伪代码示例

def generate_dynamic_prompt(base_prompt, state):

# 注入状态感知片段

if state["step"] == 2 and state["last_error"] == "timeout":

base_prompt += "\\\\n[紧急] 上一步因超时失败,本次请将timeout参数设为5000ms"

# 添加长期记忆提醒

if "api_fail_history" in state:

base_prompt += f"\\\\n[记忆] 该API近7天失败率{state['api_fail_history']}%,建议备用方案"

return base_prompt

3.3 记忆系统如何构建?

我们可以以一个最简对话系统为例,结合短期、中期、长期记忆进行分层处理:

- 短期记忆:聚焦当前对话的最近信息,直接将最新消息体输入模型。这类似大脑对当下信息的清晰即时记录,确保模型能响应最新对话内容。

- 中期记忆:由于模型存在阈值容量限制,需对当前对话中的关键信息进行摘要处理。这如同大脑在记忆容量有限时,自动将知识压缩为核心要点(非逐字记忆,而是保留关键内容),让模型抓住对话的核心逻辑。

- 长期记忆:通过RAG(检索增强生成)等技术,在用户提问时调用外部知识库,提取已沉淀的长期记忆内容。这一机制类比大脑调用过往经验与知识储备,为对话提供更丰富的背景信息支撑。

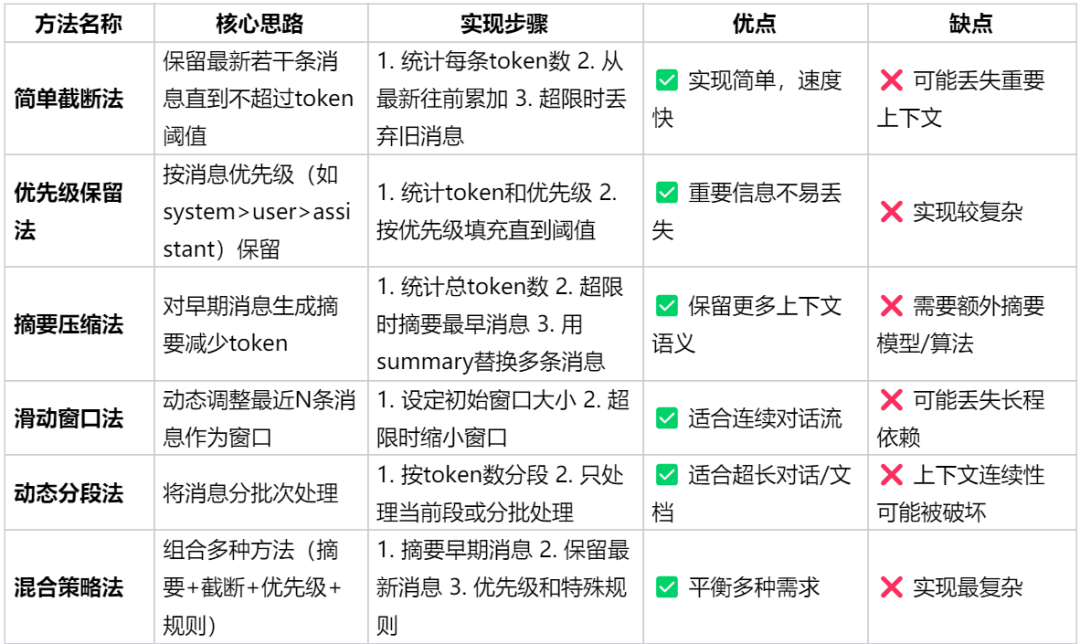

由于大模型的阈值始终有限,消息体在一定的对话回复轮次之后会超出大模型的上下文窗口限制。最简单的做法直接如基于时间衰减(近期对话优先保留)或重要性排序(关键信息优先),避免记忆冗余。下标给出一些常见的方法,更复杂的系统可以研究下memoryOS等架构。

3.4 如何搭建基于function call的大模型Agent应用?

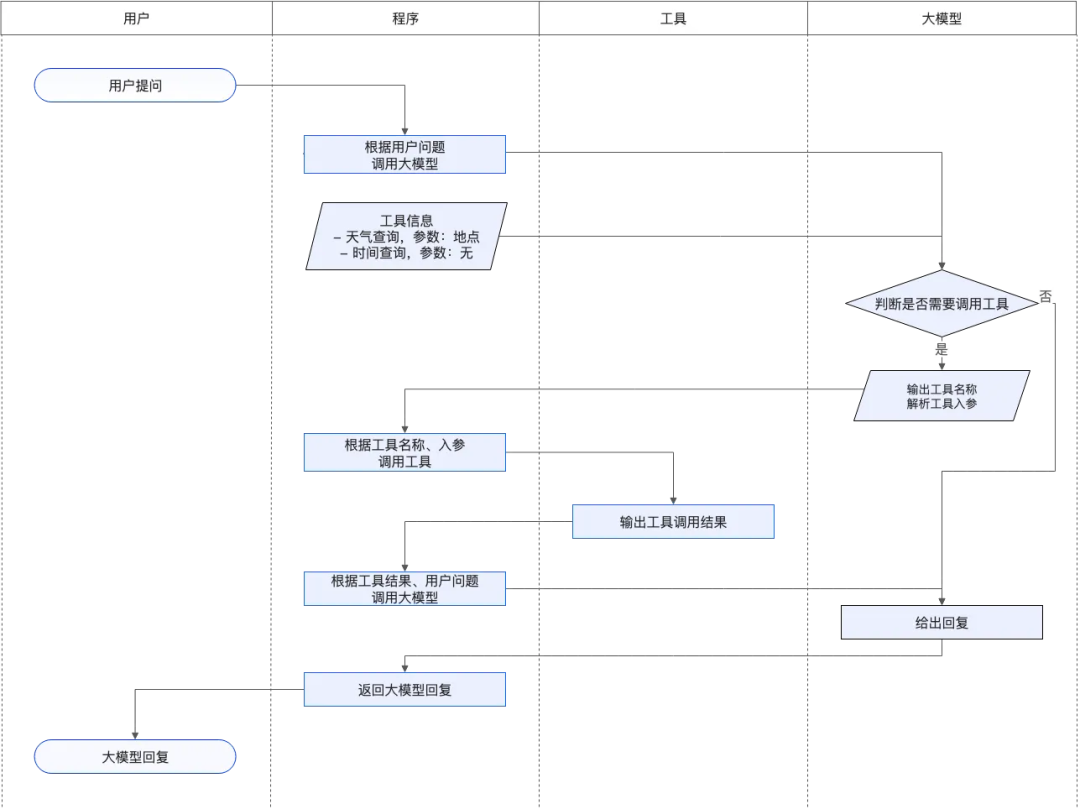

核心逻辑:大模型负责“理解问题 + 安排任务”,外部工具负责“具体执行”,最后模型把结果包装成你能听懂的话。

用户发起请求

(User→应用系统):用户向应用系统提交自然语言问题(如"查询上海天气")。

提示词编排(应用系统→LLM):应用系统将问题转化为结构化提示词,调用大模型并请求决策。

工具调用判断(LLM决策分支):

无需工具:LLM直接生成文本回复(如回答常识问题)。

需工具调用:LLM输出工具名称及参数(如WeatherAPI: {location: “上海”})。

安全审批(应用系统→Host系统):工具调用需经权限校验与风险审核,通过后触发执行确认。

函数执行(Host系统):Host系统按参数调用目标工具(如天气API),获取原始结果(如JSON数据)。

结果整合(逆向传递链):工具结果经Host系统→应用系统→LLM逐层返回,LLM将数据转化为自然语言(如"上海今日多云,28°C")。

最终响应(应用系统→User):应用系统将LLM生成的友好回复返回给用户,流程终止。

怎么实现函数调度的功能?

整体其实就是提示词来激发模型选择工具的能力,目前开发过程中主要有两种实现方式:一种是直接使用大模型API提供方提供的利用tools和messages的组织方式(其实背后他们自己也是通过prompt来组建的一套能力,不过相比自己开发一套提示词工程而言,他们更了解底层模型如何做的,在通用化场景下的适配效果可能比自己研究要好很多。

引阿里云官网提供的函数调用的流程图解

1)使用官方提供的服务+openai接口访问方式:快速使用推荐!

简版代码如下,但提前需准备好tools的定义(见下文tools的样式小节)和messages数组(见下文messages该如何组织部分,后续推文会有更详细的介绍)。

from openai import OpenAI

import os

client = OpenAI(

# 若没有配置环境变量,请用提供商提供的api_key="sk-xxx",

api_key=os.getenv("API_KEY"),

base_url="BASE_URL",

)

def function_calling():

completion = client.chat.completions.create(

model="qwen-plus", # 此处以qwen-plus为例

messages=messages,

tools=tools # 这里tools的结构体可以见下文tools的样式

)

print("返回对象:")

print(completion.choices[0].message.model_dump_json())

print("\\\\n")

return completion

print("正在发起function calling...")

completion = function_calling()

2)prompt+系统自实现:**完全小白不建议用这个哈,相对自适配能力更强,但很考验对底层模型的理解。

上图提供了函数调用流程的图解,实际自己用prompt开发流程与上图一致。用户提问的时候将工具内容和问题组织为一定的提示词给到大模型,然后写一段拆解函数拆解大模型返回内容里面携带的工具调用信息和其他文本内容。

3.5 如何搭建基于MCP协议的大模型Agent应用?

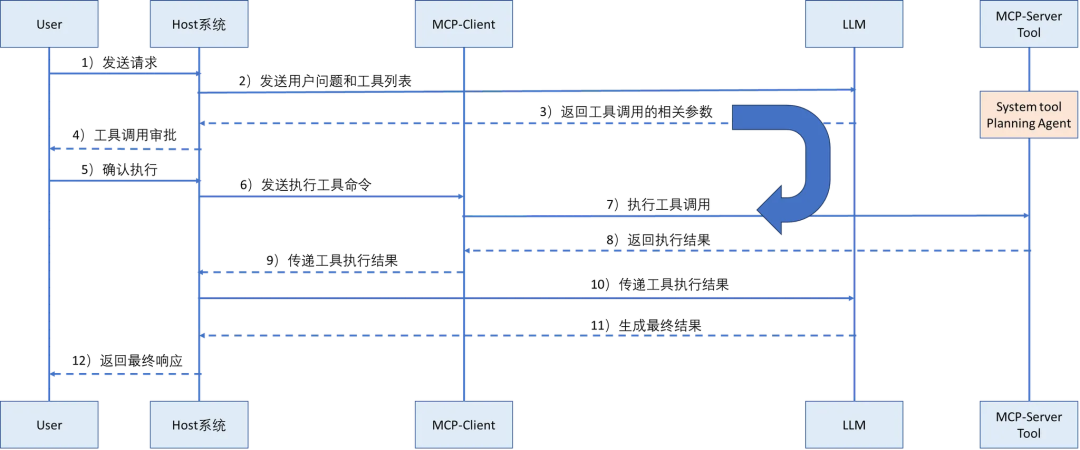

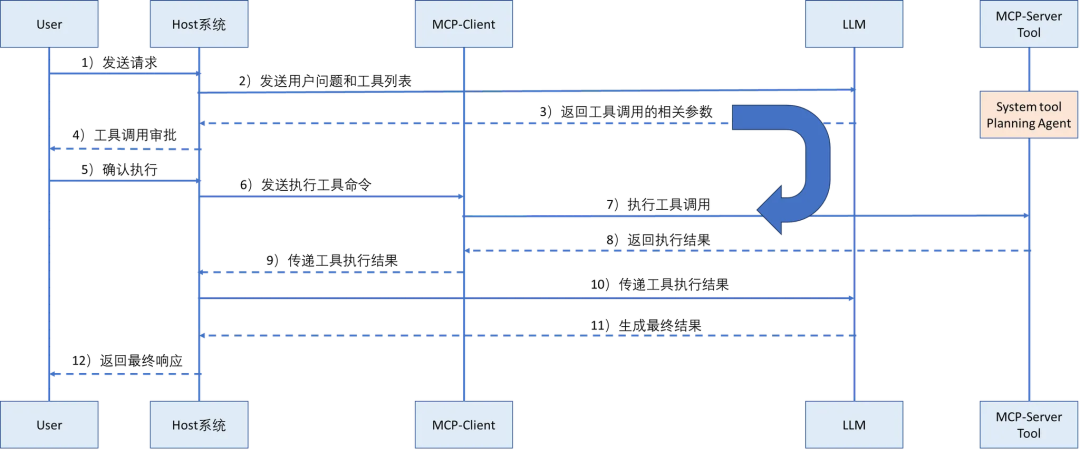

相比仅基于function call的应用而言,其实就是引入了mcp来管理工具资源,除此之外其他的都是一样的。下面给出了工作流程图解。

基于MCP协议的大模型Agent应用的工作流程图解。流程始于用户发送请求(步骤1),Host系统将问题及工具列表传递给MCP-Client(步骤2),随后LLM生成工具调用参数(步骤3)并经审批确认(步骤4-5)。MCP-Server Tool执行具体操作(步骤6-7)后,结果通过多级传递(步骤8-10)最终由LLM生成响应(步骤11)返回给用户(步骤12)。整个架构突出了MCP协议在协调用户、主机系统、大语言模型和工具服务之间的核心枢纽作用,体现了模块化分工与安全审批机制的设计理

-

User→Host系统 用户向HOST系统发送一个需要处理的问题(自然语言)

-

Host系统→MCP-Client Host系统将用户原始问题(自然语言)和可调用工具列表(如API、数据库接口等)打包发送至MCP-Client,触发工具规划流程。

-

MCP-Client→LLM MCP-Client请求LLM分析用户问题,生成结构化工具调用方案(包括工具选择、输入参数等),例如解析"查询北京天气"为调用WeatherAPI的参数{location: “北京”}。

4-5) MCP-Client→Host系统(审批闭环) MCP-Client提交工具调用申请至Host系统,触发安全审批(如权限校验/风险过滤),通过后返回确认执行指令,确保操作合规性。

-

Host系统→MCP-Server Tool Host系统向MCP-Server Tool发送工具执行命令(如REST API调用指令),携带LLM生成的标准化参数。

-

MCP-Server Tool执行 工具服务执行具体操作(如调用天气API、数据库查询等),生成原始执行结果(如JSON格式的天气数据)。

8-10) 结果逆向传递链 MCP-Server Tool→Host系统→MCP-Client→LLM,逐层返回工具执行结果,数据经校验和格式化传递,保持上下文一致性。

-

LLM生成最终响应 LLM将工具返回的原始数据转化为用户友好的自然语言(如"北京今日晴,25°C"),并补充逻辑推理或多工具结果融合。

-

Host系统→User Host系统将LLM生成的最终响应返回给用户,完成闭环。流程中MCP协议通过标准化接口和审批机制,确保多主体间安全、高效的协同。

3.6 如何搭建多Agent应用?

多Agent可以当做是上下文工程的增强。具体本文不详细叙述,引claude的经验贴:https://www.anthropic.com/engineering/built-multi-agent-research-system

04 Agent如何评估?

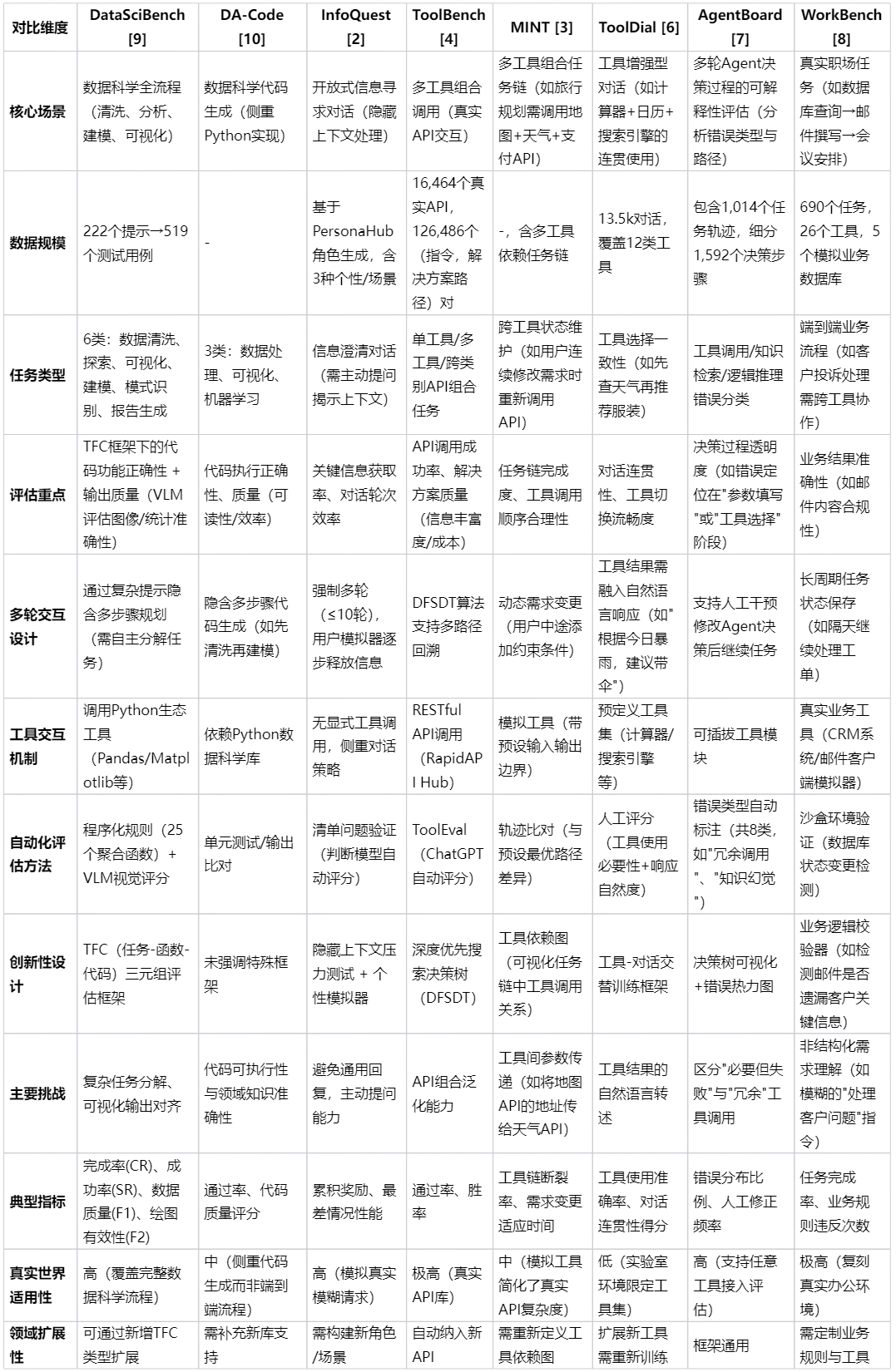

关于这个问题目前就调研来看,没有比较完善的评估方式。调研的bechmark跟大家分享下,调研角度上涵盖数据分析场景与多轮对话/工具交互领域的代表性Benchmark数据集:

复杂的文本+图(非纯答案)场景,若追求严格准确性,仍需人工介入。

普通人如何抓住AI大模型的风口?

领取方式在文末

为什么要学习大模型?

目前AI大模型的技术岗位与能力培养随着人工智能技术的迅速发展和应用 , 大模型作为其中的重要组成部分 , 正逐渐成为推动人工智能发展的重要引擎 。大模型以其强大的数据处理和模式识别能力, 广泛应用于自然语言处理 、计算机视觉 、 智能推荐等领域 ,为各行各业带来了革命性的改变和机遇 。

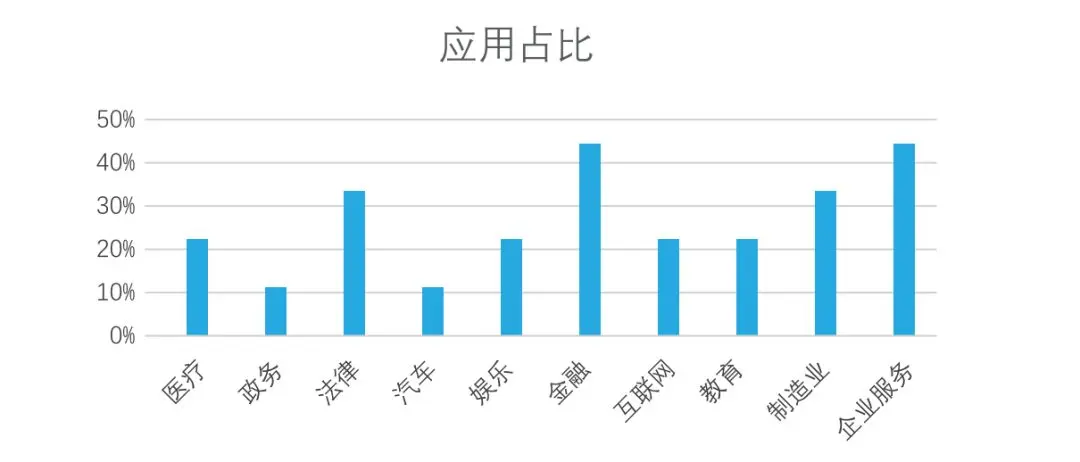

目前,开源人工智能大模型已应用于医疗、政务、法律、汽车、娱乐、金融、互联网、教育、制造业、企业服务等多个场景,其中,应用于金融、企业服务、制造业和法律领域的大模型在本次调研中占比超过 30%。

随着AI大模型技术的迅速发展,相关岗位的需求也日益增加。大模型产业链催生了一批高薪新职业:

人工智能大潮已来,不加入就可能被淘汰。如果你是技术人,尤其是互联网从业者,现在就开始学习AI大模型技术,真的是给你的人生一个重要建议!

最后

只要你真心想学习AI大模型技术,这份精心整理的学习资料我愿意无偿分享给你,但是想学技术去乱搞的人别来找我!

在当前这个人工智能高速发展的时代,AI大模型正在深刻改变各行各业。我国对高水平AI人才的需求也日益增长,真正懂技术、能落地的人才依旧紧缺。我也希望通过这份资料,能够帮助更多有志于AI领域的朋友入门并深入学习。

真诚无偿分享!!!

vx扫描下方二维码即可

加上后会一个个给大家发

大模型全套学习资料展示

自我们与MoPaaS魔泊云合作以来,我们不断打磨课程体系与技术内容,在细节上精益求精,同时在技术层面也新增了许多前沿且实用的内容,力求为大家带来更系统、更实战、更落地的大模型学习体验。

希望这份系统、实用的大模型学习路径,能够帮助你从零入门,进阶到实战,真正掌握AI时代的核心技能!

01 教学内容

-

从零到精通完整闭环:【基础理论 →RAG开发 → Agent设计 → 模型微调与私有化部署调→热门技术】5大模块,内容比传统教材更贴近企业实战!

-

大量真实项目案例: 带你亲自上手搞数据清洗、模型调优这些硬核操作,把课本知识变成真本事!

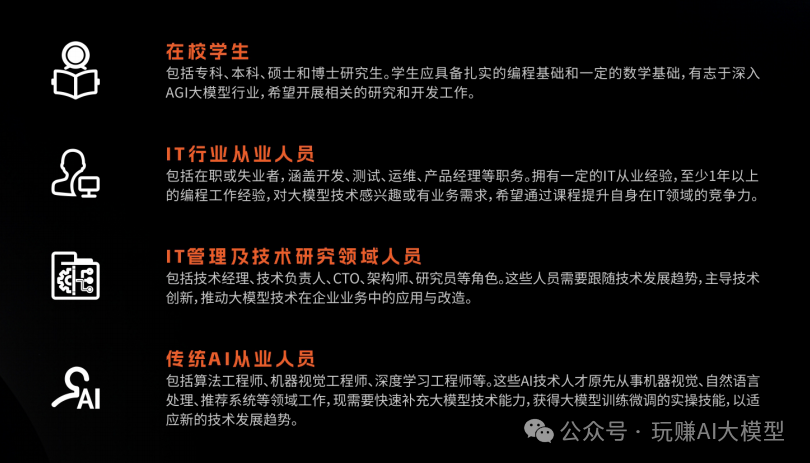

02适学人群

应届毕业生: 无工作经验但想要系统学习AI大模型技术,期待通过实战项目掌握核心技术。

零基础转型: 非技术背景但关注AI应用场景,计划通过低代码工具实现“AI+行业”跨界。

业务赋能突破瓶颈: 传统开发者(Java/前端等)学习Transformer架构与LangChain框架,向AI全栈工程师转型。

vx扫描下方二维码即可

本教程比较珍贵,仅限大家自行学习,不要传播!更严禁商用!

03 入门到进阶学习路线图

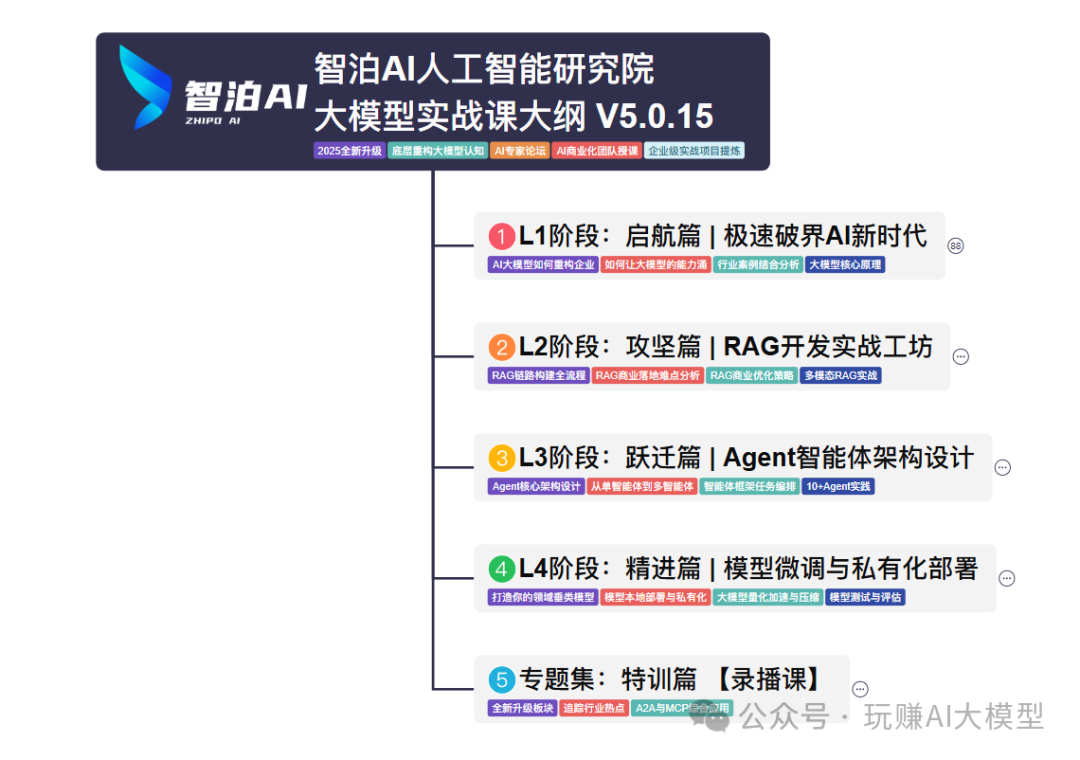

大模型学习路线图,整体分为5个大的阶段:

04 视频和书籍PDF合集

从0到掌握主流大模型技术视频教程(涵盖模型训练、微调、RAG、LangChain、Agent开发等实战方向)

新手必备的大模型学习PDF书单来了!全是硬核知识,帮你少走弯路(不吹牛,真有用)

05 行业报告+白皮书合集

收集70+报告与白皮书,了解行业最新动态!

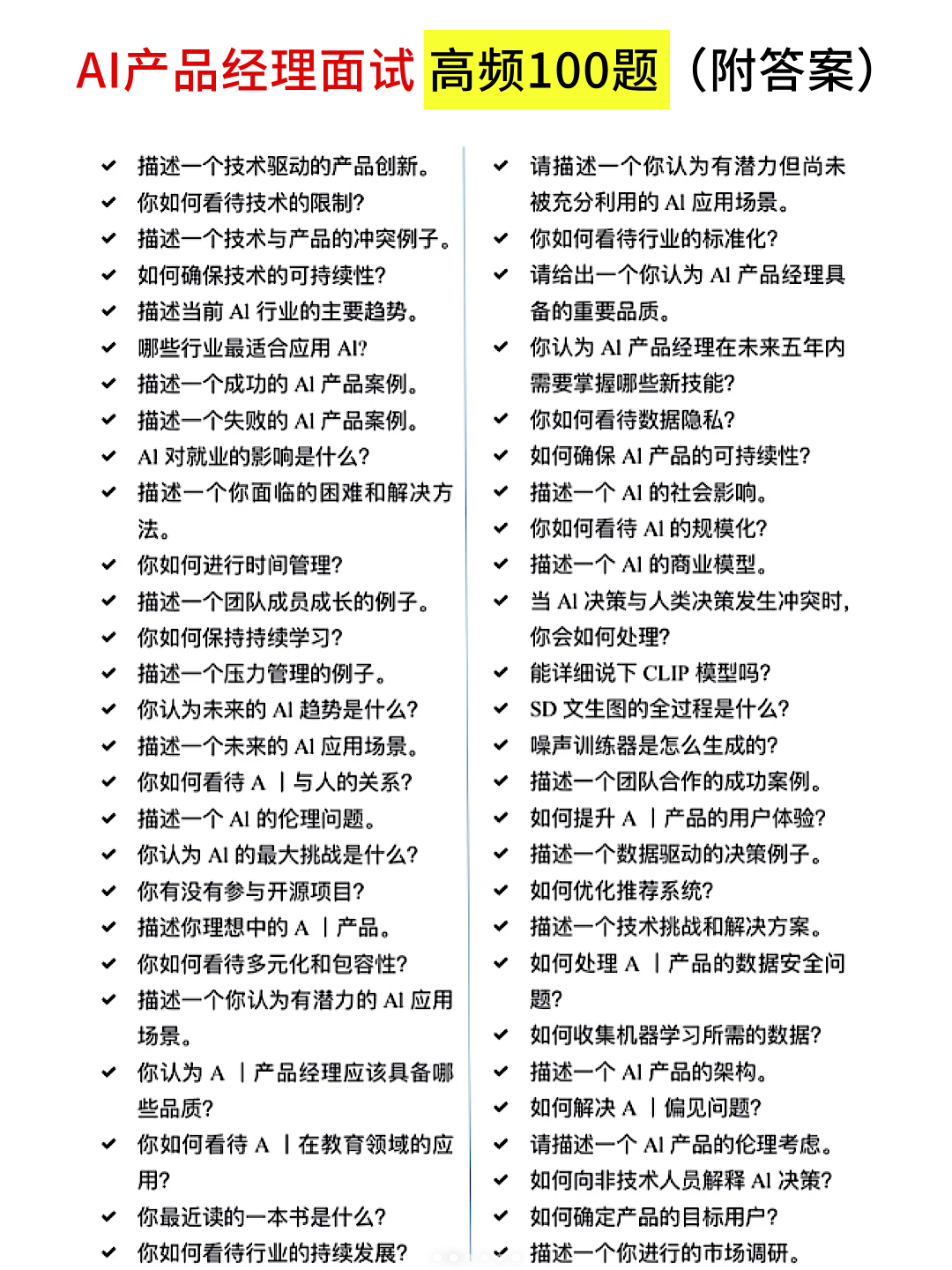

06 90+份面试题/经验

AI大模型岗位面试经验总结(谁学技术不是为了赚$呢,找个好的岗位很重要)

07 deepseek部署包+技巧大全

由于篇幅有限

只展示部分资料

并且还在持续更新中…

真诚无偿分享!!!

vx扫描下方二维码即可

加上后会一个个给大家发

更多推荐

已为社区贡献378条内容

已为社区贡献378条内容

所有评论(0)