从协议机制到延迟优化体系:全面探讨如何实现极致体验的RTSP播放器

RTSP 在 2025 年依旧是 AI 摄像头、无人机、车载终端、机器人、工业视觉等领域的核心实时视频协议。本文从 RFC 2326/7826 的原始规范出发,系统拆解 RTSP 的控制指令、RTP/NALU 传输结构、JitterBuffer 策略、时钟同步机制等关键技术点,并深入讲解延迟形成的原因与优化路径。

一、引言:为什么 RTSP 在 2025 年依旧占据主流地位?

如果把视角拉到 2025 年的音视频行业,会发现一个耐人寻味的现象:

RTSP 这个诞生于 1998 年的老协议,并没有被 WebRTC、SRT、HLS、RTP over QUIC 等新技术替代,反而在 AI 摄像头、无人机、车载终端、机器人、工业视觉等场景中越发重要。

这并不是“技术保守”,而是产业逻辑自然演化的结果。RTSP 能在这些B端设备生态中长期占据主导地位,关键原因包括:

-

编码兼容性极高:天然支持 H.264 / H.265 / AAC / G.711 等所有主流边缘设备编码格式;

-

实现成本低、设备普及度高:从 100 元的低价 IPC 到万级工业相机,几乎所有智能摄像头 SoC 都内置 RTSP;

-

协议简单稳定、可靠性强:跨网络、跨场景、跨设备长时间运行不易出现边界问题;

-

功能“够用且不复杂”:PLAY / PAUSE / SEEK / 多路媒体描述等机制高度适配实时视频采集系统。

然而,RTSP 本身只是一个“控制协议”,要想真正把 RTSP 视频流做到 稳定播放、超低延迟、跨平台一致体验,仍然需要从它的技术规范与底层机制讲起。接下来,我们从 RTSP 的协议基础出发,拆解播放器实现背后的工程逻辑。

二、RTSP 技术规范总览(基于 RFC 2326 / RFC 7826)

RTSP(Real-Time Streaming Protocol)本质上是媒体控制协议(Control Protocol),本身不承载媒体数据,而是与 RTP/RTCP 搭配完成实时音视频传输。理解其规范,是构建稳定、低延迟 RTSP 播放器的前提。

2.1 RTSP:类 HTTP 格式,却不是“HTTP 流媒体”

RTSP 使用类似 HTTP 的请求/响应结构,例如:

OPTIONS rtsp://example/stream RTSP/1.0 CSeq: 1 User-Agent: SmartPlayer

但两者目的完全不同:

| 特性 | HTTP | RTSP |

|---|---|---|

| 用途 | 文档/资源传输 | 媒体会话控制 |

| 连接 | 无状态 | 长连接 |

| 回放语义 | 无 | PLAY/PAUSE/SEEK |

| 数据承载 | TCP/HTTP 本体 | RTP/RTCP(UDP/TCP) |

RTSP 仅负责控制;真正的视频流走以下路径之一:

-

RTP over UDP(低延迟、弱网敏感)

-

RTP over TCP(interleaved)(最常用,穿透性强)

-

RTSP over HTTP(解决防火墙/代理问题)

2.2 RTSP 的关键指令(工程中真正会用到)

RTSP 播放流程可归纳为四步:探活 → 获取媒体描述 → 建立传输 → 播放。

① OPTIONS — 探活/能力查询

播放器启动后首先发起,用于确认服务器支持哪些方法。

② DESCRIBE — 获取 SDP(Session Description Protocol)

SDP 是播放的“元数据核心”,包含:

-

编码格式:H264/H265/AAC/PCMA

-

RTP payload 类型/SSRC

-

clock rate(时间基)

-

SPS/PPS/VPS(若未提供则需从码流中提取)

③ SETUP — 协商传输方式

服务端与播放器决定采用:

-

UDP:client_port / server_port

-

TCP interleaved:RTP 数据复用到 RTSP 连接中

大部分安防/工业设备因 NAT 复杂,默认使用 interleaved。

④ PLAY — 启动媒体传输

⑤ PAUSE / TEARDOWN — 暂停/关闭会话

2.3 RTP 在 RTSP 播放中的作用(RFC 3550 核心要点)

要让 RTSP 播放器好用,关键在于 RTP 解析质量。

① RTP 不保证顺序,需要重排序

这就需要:

-

packet reordering

-

jitter buffer

-

timestamp → duration 还原

② H.264/H.265 帧封装存在多种方式

播放器必须兼容:

-

单一 NALU

-

FU-A 分片

-

STAP-A 聚合包

这些是兼容各类摄像头/编码器的关键。

③ RTCP 用于同步与质量统计

尤其是:

-

SR(Sender Report)用于时钟同步

-

丢包/抖动统计用于 buffer 调整

2.4 RTSP 延迟的三大关键影响因素

机制 1:RTP 时间戳恢复

H.264/H.265 采用 90kHz 时钟基,若时间戳跳变、抖动或不连续,就会导致:

-

播放越播越慢

-

画面与音频不同步

-

严重的尾部积压延迟

机制 2:JitterBuffer 策略

延迟高的大多数播放器,都错在 jitter buffer:

-

buffer 设置过大

-

算法过度保守

-

弱网下调整滞后

50–100ms 的错误 buffer,就可能造成整体延迟翻倍。

机制 3:SPS/PPS / I 帧处理

启动和弱网处理依赖关键帧策略:

-

若强制等 I 帧 → 启动延迟增加

-

弱网丢包 → 画面“黑屏等待再重开”

-

部分设备周期发送 SPS/PPS → 需动态解析

不合理的关键帧处理是“启动慢 100–300ms”的核心原因。

三、RTSP 播放器的工程实现(核心难点与关键机制)

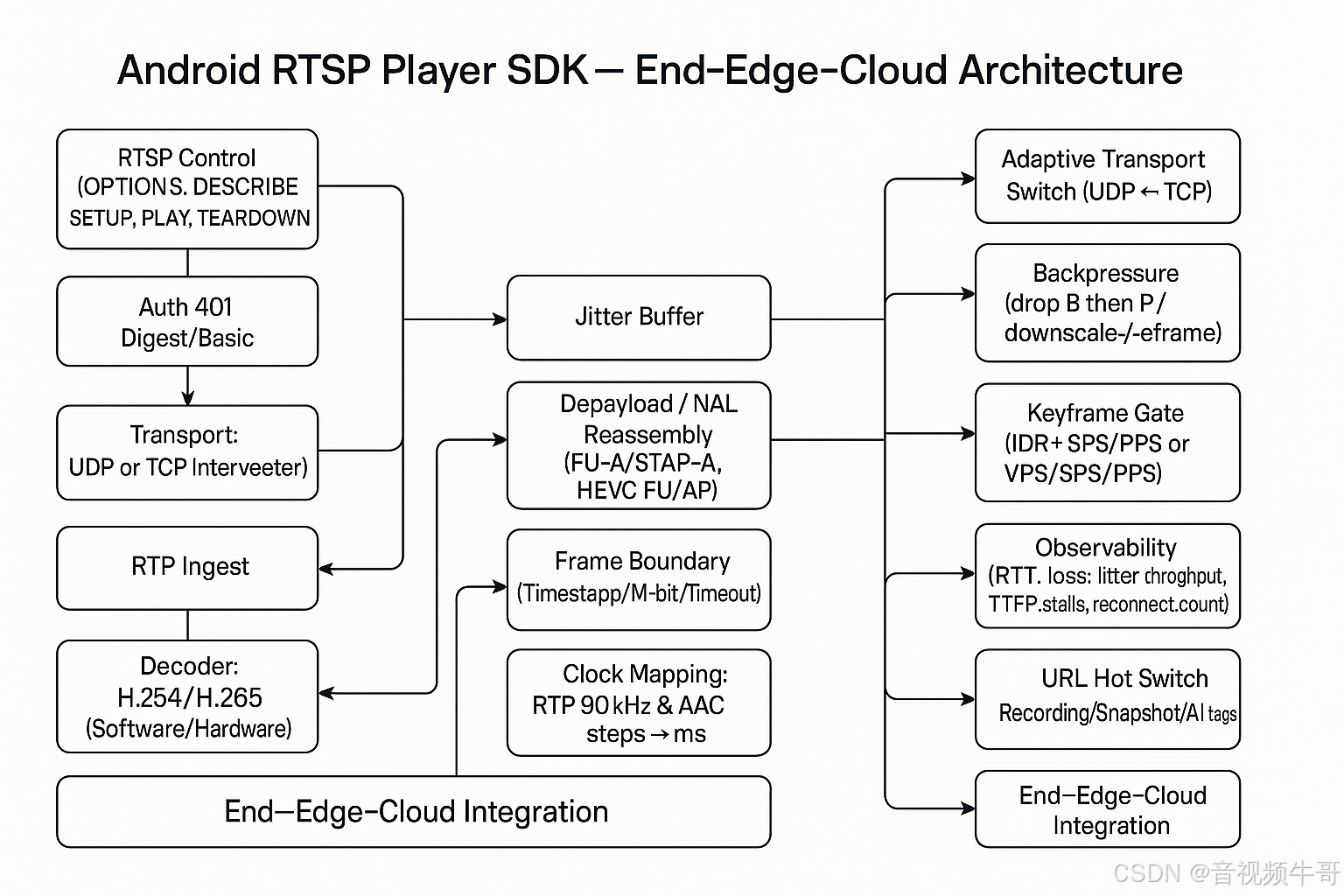

理解 RTSP 的协议规范只是第一步,真正要让 RTSP 播放器做到 低延迟、不卡顿、高兼容、可商用,必须从工程层面解决一系列细节问题。播放器管线一般可以拆成五大模块:

RTSP 层 → RTP 层 → 缓冲层(JitterBuffer)→ 解码层 → 渲染层

下面逐段深入。

3.1 RTSP 连接与会话管理(状态机是灵魂)

专业的 RTSP 客户端必须具备完整的状态机处理,包括:

-

请求/响应 CSeq 校验(解决乱序/重发问题)

-

TCP 粘包/拆包处理(RTSP 是文本协议 + 二进制 interleaved)

-

Session ID 管理(多路会话必须隔离)

-

自动 keepalive(OPTIONS/GET_PARAMETER)

-

错误恢复与重连策略

许多摄像头在 30–60 秒未接收到 keepalive 会主动断流,因此成熟播放器必须具备可靠保活机制。

3.2 RTP 解复用:RTSP 播放器的“真正难点”

很多开发者以为 RTSP 难在协议,其实最难的是 RTP 层的兼容性。

(1)FU-A / FU-B 分片重组

H.264/H.265 的大分片需要:

-

按 SN 顺序重组

-

识别 Start / End 标记

-

防止半包、乱序包导致崩溃

-

处理丢包时的“容错跳过”

工业摄像头尤其容易出现周期性 SN 回绕、分片切割不对齐,需要特别处理。

(2)STAP-A 聚合包解析

一些编码器会将多个 NALU 合并到一个 RTP 包中,这要求:

-

按 NALU 长度遍历拆包

-

逐个送入解码器

-

正确识别 SPS/PPS/VPS

(3)SPS/PPS/VPS 的动态更新

在真实摄像头中:

-

SPS/PPS 不一定写进 SDP

-

有的设备每隔几秒重新发送 SPS/PPS

-

分辨率切换时会发送新的参数集

-

H.265 的 VPS/SPS/PPS 顺序不稳定

播放器要长期稳定运行,必须做到参数集全自动智能更新。

3.3 JitterBuffer(抖动缓冲)设计:延迟优化的关键节点

绝大多数 RTSP 体验差,都败在 jitter buffer 上。

关键点:

-

RTP 必须按 SN 重排序

-

乱序必须短暂缓冲(1–5 包)

-

抖动必须快速恢复

-

延迟必须根据网络自动微调

如果 jitter buffer 设置过大:

-

延迟直接翻倍

-

输入端一旦出现抖动,帧会排队到几十毫秒甚至上百毫秒

-

弱网场景体验极差

如果设置太小:

-

抖动时容易卡顿

-

解码器收到异常帧序列,会导致花屏/绿屏

成熟的播放器通常会采用“动态极小值策略”:

-

网络稳定:缓冲 0–1 包

-

有抖动:临时缓冲 2–4 包

-

一旦恢复:立即回退到低延迟模式

3.4 解码层:软解码 vs 硬解码的跨平台差异

RTSP 播放器要跨平台,最大挑战之一就是硬解码接口差异。

(1)软解码(FFmpeg)

优点:兼容性高

缺点:CPU 占用高,不适合高分辨率 RTSP(尤其 4K)

(2)硬解码

难点在于:

-

Android:MediaCodec 的输入格式依设备厂商而异(flexible-YUV / semi-planar / opaque),有些不支持动态分辨率切换

-

iOS:VideoToolbox 对 H.265 更严格,参数集缺失会导致 Session 重建失败

-

Windows:Direct3D 的上下文管理复杂,容易内存泄漏

成熟 SDK 通常会封装一层统一接口,屏蔽平台差异。

3.5 渲染层:真正影响“实时性”的最后一道关卡

渲染是延迟中最容易被忽略的环节。

优秀的播放器一般采用零拷贝渲染链路:

-

Android:SurfaceView/GLSurfaceView

-

iOS:CVPixelBuffer

-

Windows:D3D

-

Unity:ExternalTexture(与 Android/iOS 原生打通)

渲染延迟控制在 3ms 内,就能明显提升整体播放的流畅度与实时性。

四、RTSP 播放器延迟优化体系

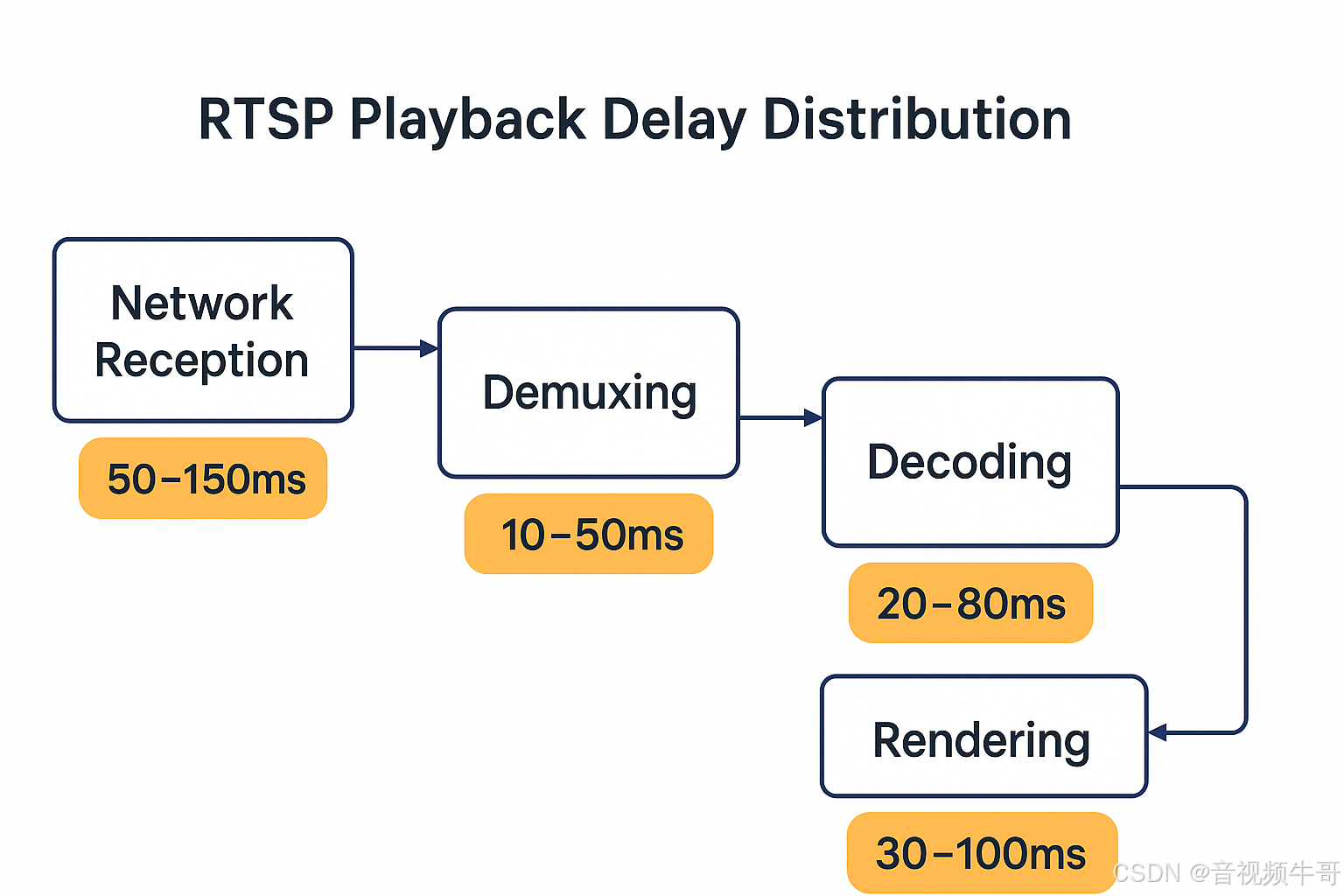

在工程实战中,RTSP 播放的“延迟路径”通常由以下四段组成:

媒体链路延迟(摄像头编码) + 网络抖动 + RTP/RTCP 处理 + 解码 + 渲染

如果采用默认策略,普通播放器的端到端延迟一般落在 800–1000ms,而经过系统优化,可以降到 200–300ms,甚至进一步压缩至 100–200ms 的超低延迟范围。

以下是“可真实落地”的延迟优化体系。

4.1 优化点1:启动阶段的无阻塞策略

许多播放器启动慢,是因为:

-

强制等待 I 帧

-

对时间戳进行了同步等待

-

缓冲区预热过大(200–300ms)

-

SPS/PPS 无法即时提取

成熟的方案通常采用:

① SDP 优先策略

SDP 中自带 SPS/PPS → 不等待 I 帧即可解码

(弱网时尤为重要)

② “I 帧不阻塞”策略

遇到非关键帧,依然尝试交给解码器,但不会输出画面,直到解码器内部自行同步。

③ “零缓冲启动”

直接从第一包 RTP 开始交付,不先构建 jitter buffer。

4.2 优化点2:JitterBuffer 的微分策略

降低延迟要做到“两点之间只有最短路径”:

① 单包延迟(single-packet delay)

稳定网络下只缓冲 0–1 包

即 0–3ms 的额外延迟。

② 弱网微调(differential jitter)

抖动时短暂增加到 2–4 包

然后快速回落。

③ 错序包智能恢复(smart reorder)

限时等待(如 3ms),超过则直接跳过,避免长期排队。

JitterBuffer 的核心目标是:

既不积压帧,也不因弱网导致卡顿。

优质播放器能保证延迟稳定在一条“低延迟曲线”上,而不是随着网络波动不断累积。

4.3 优化点3:RTP Timestamp 校正体系

如果时间戳校正不好,会出现经典现象:

-

播着播着越来越慢

-

音画不同步

-

解码器反复阻塞

核心策略包括:

① RTP/PTS 双时间轴比对

检测 RTP 时间戳跳变、重复、丢失等情况。

② RTCP SR(Sender Report)对齐

利用 NTP 时间恢复准确的绝对时间基。

③ 弱网情况下的“快速追帧”策略

当检测到播放速度变慢,则:

-

丢弃过旧帧

-

自动追到最新关键帧

-

恢复正常播放速度

这部分是“越播越慢”的终极解决方案。

4.4 优化点4:解码 & 渲染链路拷贝优化

高延迟很多时候不是网络导致的,而是:

-

CPU copy

-

CPU→GPU copy

-

无意义的二次缓存

-

队列阻塞

五、跨平台 RTSP 播放器的架构设计:一个真正可商用的架构长什么样?

要做一个企业级的 RTSP 播放器,最重要的是可扩展性、稳定性、跨平台一致性。

通用架构如下:

RTSPClient

├── RTSP Parser

├── RTP/RTCP Handler

├── JitterBuffer

├── NALU Assembler

├── Decoder (HW/SW)

├── Renderer (Platform Layer)

└── Sync Controller

下面分模块讲深度。

5.1 RTSP 客户端层:状态机与会话的“稳定度”决定上限

关键点:

-

完整 RTSP 状态机

-

强健的 reconnect/redirect 能力

-

TCP/HTTP 隧道穿透

-

CSeq 保护

-

NAT 探测

-

TCP 粘包/半包处理

一旦 RTSP 状态机够稳,整个播放器链路才可能做到 7×24 小时运行。

5.2 RTP/NALU 层:兼容性是代理级、商用级播放器的决定因素

商业产品会遇到各种摄像头:

-

海康、大华

-

安讯士

-

华为

-

各种 OME 模组

-

工业相机

-

海外品牌(onvif 兼容不稳定)

-

无人机设备(H265 封装变化更大)

RTP层必须支持:

-

FU-A / FU-B

-

STAP-A

-

不完整 NALU

-

码流重头点校验

-

参数集重发

-

H.265 NALU 跳变

-

slice 一致性检测

越是高兼容、高鲁棒性的玩家,越能适配更多设备,商业竞争力也越强。

5.3 解码层:跨平台统一封装是最大价值点

解码层必须抽象为统一接口:

DecodeFrame(rawNALU) → DecodedImage / PixelBuffer

内部自动选择:

-

MediaCodec(Android)

-

VideoToolbox(iOS)

-

FFmpeg(软件解码)

-

NVDEC(Windows)

这部分是普通开源 demo 难以做到的一层,也是商业 SDK 最大的工程资产。

5.4 渲染层:高帧率、低延迟、跨平台的统一输出

渲染层不仅仅是画出画面,更重要的是:

-

使延迟不扩散

-

使帧率稳定

-

使播放“丝滑、稳定且一致”

优秀的播放器渲染层具备:

-

低拷贝

-

GPU Frame Sync

-

动态分辨率切换

-

帧时间戳驱动渲染节奏

-

VSync 对齐

渲染层经验,需要大量工程积累。

六、跨平台低延迟 RTSP 播放器的完整工程方案

经过 10年(2015–2025)在安防、AI 视觉、无人机、工业相机、车载终端等行业的持续落地,大牛直播SDK(Daniulive / SmartMediaKit)围绕 RTSP 播放建立了一套完整、成熟、工程化极强的跨平台技术体系。

大牛直播SDK 并不是“简单的 RTSP 拉流 + FFmpeg 解码 + OpenGL 渲染”的组合,而是一套针对复杂工业场景深度优化的 专业 RTSP 播放框架,核心能力覆盖协议、RTP、JitterBuffer、解码、渲染、网络恢复、跨平台抽象等多个维度,可真正做到 极低延迟 / 高稳定 / 强兼容 / 企业级可用。

Windows平台 RTSP vs RTMP播放器延迟大比拼

6.1 五段式超低延迟播放管线:稳定落地数百家企业

大牛直播SDK内部将 RTSP 播放划分为五级管线,每一级均经过深入优化,使整体延迟控制在业内领先水平:

RTSP → RTP → JitterBuffer → Decoder → GPU Render

每段延迟均被严格压缩:

特性说明:

-

非阻塞启动:无须等待关键帧即可秒开

-

智能微分 JitterBuffer:弱网轻抖动下仍保持低延迟

-

硬件解码深度适配:安卓/iOS/Win/Linux 各平台延迟一致

-

GPU 低拷贝渲染

该管线已广泛应用于:

-

无人机低空经济视频链路

-

工业视觉检测

-

巡检机器人远程控制

-

AI 摄像头边缘节点

-

车载终端(执法记录、多路接入)

-

智慧校园/智慧社区安防平台

实际生产环境验证可 7×24 小时长期运行不掉线、不累积延迟、不黑屏。

6.2 全平台统一 API:一次接入,多端通用

大牛直播SDK 通过统一抽象层,使同一 RTSP 播放逻辑在各平台保持“行为一致”,有效规避了 MediaCodec、VideoToolbox等各平台解码行为不一致的问题。

统一 API 示例:

player = OpenRtspPlayer(url); player->SetLowLatency(true); player->Start();

开发者无需处理平台差异:大牛直播SDK 的跨平台抽象层会自动匹配最合适的解码器和渲染路径。

6.3 商业级 SDK 的核心技术能力

很多团队在自研 RTSP 播放器或基于开源的播放模块做二次开发时,会遇到各种边界问题、兼容性难题与不可控延迟,而这些能力往往需要数年积累。

大牛直播SDK 提供的核心商业能力包括:

-

全自研内核,跨平台一致性:统一会话栈、解码与渲染抽象,降低多平台差异带来的维护成本。

-

低时延播放链路:端到端时序控制、可配置 JitterBuffer 与缓冲策略,延迟可达 100~200 ms 。

-

高稳定性与弱网适配:断网重连、TCP/UDP 自适应与超时管理,复杂网络下维持可用。

-

资源占用可控:支持按需选择软解或硬解,并可配置渲染模式,以便在性能受限的设备上保持流畅播放。

-

完善的回调与可观测性:网络状态、缓冲状态、下载速率、音视频数据(解码前/后)等多维回调,便于问题定位与二次开发。

-

工程化接口设计:简洁 API、明确错误码、可插拔录像能力(与录像 SDK 组合),缩短集成周期。

-

安全与鉴权配合:支持 RTSP 401 认证处理与 URL 携带鉴权信息的自动应答。

-

生态协同:与录制、转推、AI 识别等模块解耦对接,支持在更大系统中编排与扩展。

安卓RTSP播放器多实例播放时延测试

6.4 RTSP播放器功能支持(Feature Matrix)

如未特别说明,以下能力 Windows / Linux(x86_64 | aarch64)/ Android / iOS 全平台可用。

协议与会话

-

RTSP/RTP:支持 TCP / UDP 模式选择;支持 TCP/UDP 自动切换;可配置 会话超时(秒);401 认证事件回调与 URL 鉴权自动处理。

-

协议扩展:支持 RTSP MJPEG 播放。

编解码

-

视频格式:H.264 / H.265(HEVC),另支持 MJPEG。

-

音频格式:AAC / PCMA / PCMU。

-

软解码:H.264 / H.265 软解。

-

硬解码:

-

Windows / Android / iOS:在支持机型上启用 H.264 / H.265 硬解;

-

Android:可在 Surface 模式硬解 / 常规硬解 间切换。

-

渲染与音频输出

-

Android:视频 SurfaceView / OpenGL ES,音频 AudioTrack / OpenSL ES。

-

渲染控制:旋转角度 0°/90°/180°/270°;镜像 水平/垂直;等比例缩放(注:Android Surface 硬解模式下不支持等比缩放)。

-

静音与音量:播放过程 实时静音/取消静音,实时音量调节。

-

快照:播放中抓取当前画面。

-

仅关键帧播放:Windows 支持 实时切换仅播关键帧,便于快速追帧与弱网容错。

时序与低延迟

-

缓冲策略:可配置 buffer time;首屏秒开模式;

-

弱网处理:断网重连、链路自适应,保障连贯播放;

-

下载速率回调:可设置回调间隔,实时监控吞吐;

-

多实例播放:支持多路并发播放与资源隔离。

回调与数据获取

-

事件回调:网络状态、缓冲状态、鉴权事件等;

-

原始码流回调:H.264 / H.265 等 解码前视频数据;AAC / PCMA / PCMU 解码前音频数据;

-

解码后数据回调:YUV / RGB 视频帧,便于二次处理或 AI 对接;

-

自适应变更:播放过程中音视频信息变化自动适配(如分辨率/参数集更新)。

录制与扩展

-

录像组合:与录像 SDK 无缝协作(支持 H.265 RTSP 流录制;PCMA/PCMU 转 AAC 后录制;支持仅音频/仅视频录制)。

-

快速切流:播放过程中 快速切换 URL,缩短业务切换时间。

这些能力来自多年的行业积累,不是开源 demo 通过“堆逻辑”可以短期实现的。

6.4 高强度场景验证:在苛刻场景中证明稳定性与低延迟性能

大牛直播SDK 的 RTSP 播放器不是实验室产品,而是在极端真实环境中不断打磨的商业产品。

应用行业包括:

① 无人机(低空经济)

-

4G/5G 弱网环境

-

高速移动

-

H.265 模块化摄像头

-

秒级重连、抖动恢复

② 工业视觉 & 质检设备

-

4K/2K 高帧率流

-

需要严格稳定度与一致性

-

不允许累积延迟

③ 车载终端(执法记录/巡检)

-

动态带宽

-

网络抖动大

-

多路接入(四路/八路)

④ 机器人远程控制

-

必须保持 < 100ms 延迟

-

画面稳定性决定可控性

⑤ AI 摄像头/边缘节点

-

海量 H.265 设备

-

多路汇聚

-

要求低延迟 + 高并发

⑥ 智慧教育/社区安防

-

7×24 连续运行

-

多厂家设备混合接入

这些行业的共同特点是:

对稳定性、兼容性、低延迟的要求极高,且容错空间极低。

大牛直播SDK 的 RTSP 播放器正是在这些苛刻场景中不断验证与迭代。

Android平台RTSP播放器时延测试

七、结语:RTSP 的未来价值与SmartMediakit工程意义

RTSP 虽然诞生于上世纪,但由于其在AI 视觉设备与工业场景中的普适性、兼容性与设备支持度极高,在未来 5–10 年仍将是 B 端实时视频链路的核心协议之一。

但真正要把 RTSP 播放做到:

-

稳定可控

-

极低延迟(100–200ms)

-

跨平台一致体验

-

弱网表现优秀

-

数百摄像头兼容性

-

7×24 商用级稳定运行

并不是简单调用 FFmpeg 或随便堆几个模块就能做到的,这需要:

-

长期的场景验证

-

大量的底层工程优化

-

对各平台解码/渲染的深度理解

-

完整的容错与网络恢复体系

-

成熟的跨平台架构抽象

大牛直播SDK 的 RTSP 播放器正是建立在这些底层工程积累之上,

为企业提供了 可直接投入生产环境、跨平台一致、低延迟、超稳定的 RTSP 解决方案。

如果你正在构建 AI 摄像头、工业视觉、车载终端、无人机、机器人、巡检等实时视频系统,大牛直播SDK 可以将你的播放体验、系统稳定性与产品可靠性,提升到行业领先水平。

📎 CSDN官方博客:音视频牛哥-CSDN博客

更多推荐

已为社区贡献71条内容

已为社区贡献71条内容

所有评论(0)