突破大模型极限:上下文工程与记忆系统构建,程序员收藏级深度解析!

本文深入解析了大模型Agent的核心架构,强调Context Engineering远比Prompt Engineering更为关键。文章探讨了Session与Memory的区别、多Agent协作策略、长上下文管理技术,以及记忆系统的ETL流水线设计。作者指出,真正让AI拥有"个体"特性的关键是建立状态、积累经验和主动忘记的能力,这些技术决定了Agent能否实现"长期存在"和"持续成长",而非仅依

最近我深读了一份关于大模型交互结构的白皮书,有点被震住了。以前我做 Agent,总觉得提示词写得漂亮一点、工具接得多一点,模型的效果就自然会好。

但看完才发现:Prompt 只是表面,真正决定 Agent 灵魂的是——它如何理解“自己是谁”、它如何理解“正在发生什么”、以及它如何“持续从经验中学习”。

这三点,说白了,就是系统、上下文和记忆。换句话说,一个 Agent 想活得更像“一个持续存在的个体”,必须搞清楚如何构建状态、如何保存经验、如何忘掉垃圾信息。

白皮书里有句话特别打动我:“如果 Prompt 是食谱,那么 Context Engineering 就是备料。” 这句话把我以前的盲点,一下子全串起来了。

我过去常以为 Prompt Engineering 够用了,写清楚指令、定义工具、给几条例子,看似完美。

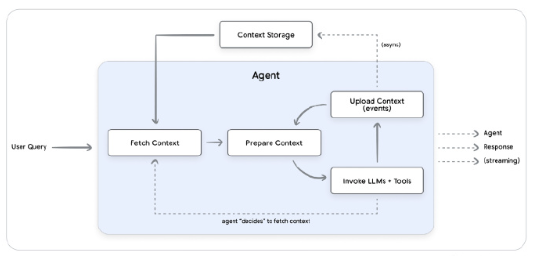

但白皮书提出的 Context Engineering 是完全不同的维度,它不是写一个“最佳提示词”,而是构建一个“动态的思维现场”。

每一次模型调用,开发者都要重新拼装整个上下文,包括系统指令、工具函数、few-shot 示例、数据库检索到的知识、历史对话、用户偏好、长期记忆……这就像我做饭时才意识到,真正决定味道的,不是食谱,而是你有没有准备好对的材料。

举个最简单的例子:如果我让 Agent 去写《三体》的读后感,我给一个 static prompt,它就永远是“感想模版”;但如果我把我之前所有的阅读记录、我的写作风格、我最近讨论过的科幻主题一起拼到上下文里,它写出来的东西就像是“我在写”。AI 没变,是上下文让它变了。

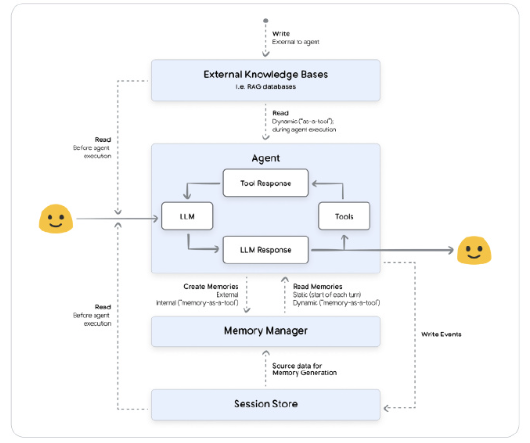

白皮书里另一个关键概念让我醍醐灌顶:Session 和 Memory 的区别。以前我做 Agent,总把历史对话丢到 prompt 最底部,想着“模型能看到不就够了吗”。

但文档明确指出,Session 只是一次任务期间的“工作台”,记录当前状态、工具调用日志、标志、未完成的步骤等等。而 Memory 才是长期的“档案柜”,是从 Session 多次循环中提炼出的可复用知识。

比如,用户第一次告诉 Agent “我不喝含糖饮料”,这是 Session;当 Agent 在五次对话后仍然记得并主动避免推荐含糖饮料,那就是 Memory。如果没有 Memory,Agent 只能完成任务,却无法形成连续性的人格。

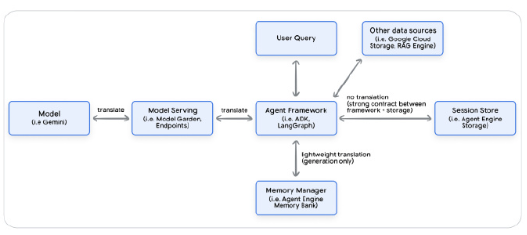

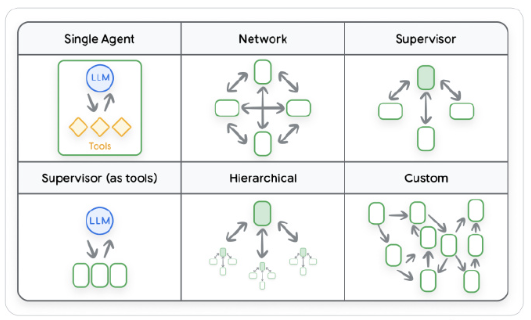

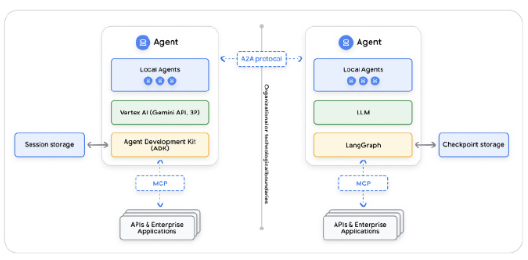

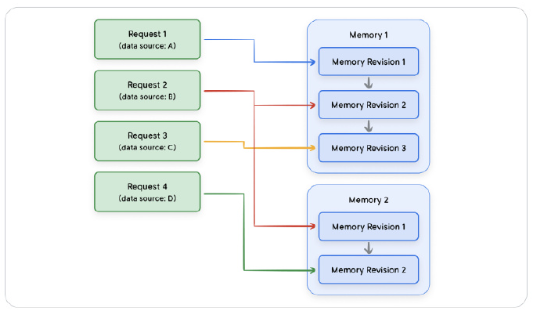

我最喜欢文档的一点,是对“多 Agent 协作”的拆解。很多人做多智能体系统,总喜欢拼框架,LangGraph 里跑一个、ADK 里跑一个,想着它们能互通。

但实际上,每个框架的 Session 结构都不一样,你把 LangGraph 的 state 丢给 ADK,后者根本读不懂。白皮书给的思路很现代——不要共享 Session,应该共享 Memory。

Memory 是抽象语义层,框架无关,AgentA 写入记忆条目,AgentB 读取后仍能理解。这就像多人团队做项目,不是共享彼此的大脑现场,而是共享一个规范化的知识库。

说到 Memory,白皮书的一整章都在讲“长上下文管理”,也就是如何在大模型有限的上下文窗口里,塞进尽可能多的关键内容。这里提到三种压缩方式:保留最近 N 轮、基于 token 数截断、递归总结。

这三种我都实际踩过坑。比如我做一个会话型客服 Agent,有一段对话特别长,我用“保留最近 30 条”方式压缩,结果丢的是用户三分钟前明确说过“我不要退款,我要换货”这种关键信息;后来改成“递归摘要”,让模型自己总结“用户核心诉求”,它才有了真正的上下文理解。

多说一句:大模型不是忘性大,而是你给它的上下文太乱了。

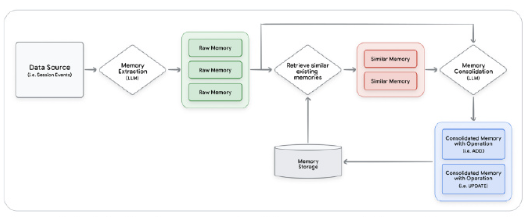

白皮书最硬核的部分,在于把记忆系统描述成一个完整的 ETL(提取—整合—存储—检索—遗忘)流水线。

这完全改变了我对“AI 记忆”这件事的认知。我以前以为记忆就是“存进去再搜出来”,现在发现真正难的是中间那段“整合”和“遗忘”。举个例子:用户说“我喜欢喝无糖拿铁”,下一次他说“我最近戒咖啡了”,系统必须理解这是冲突信息,需要“整合”;如果五个月后用户说“我又恢复喝咖啡了”,旧记忆可能需要“衰减”或“归档”。

这就是文档中强调的——记忆不是堆积,而是不断重写和过滤。一个健康的记忆系统,不是记得多,而是记得对。

白皮书还提到一个我以前没太重视的点:记忆写入机制的触发策略。你是要每次对话后都写一条?还是每五轮写?还是靠用户明确告诉你“帮我记住”?不同选择对成本、性能和精准度影响巨大。

文档提出的“Memory-as-a-Tool”概念非常优雅:让 Agent 自己决定什么时候生成记忆。比如模型检测到用户表达的是偏好、身份、目标、情绪、反复出现的事实,它可以主动调用 memory.write() 去存。

这个设计让我想到人类记忆:有些事你刻意记,有些是潜意识自动处理;一个自然的 Agent,也应该如此。

当然,Memory 系统最大的风险不是技术,而是“信任、来源与隐私”。白皮书建议每条记忆都要带来源类型、时间戳、置信度、可信等级,还必须做敏感信息识别与脱敏。

我特别认同这一点:一个 Agent 不可能永远正确,但它必须永远可追溯。你必须知道它为什么这么想,它依据什么信息行动,否则你永远不知道它是否在用“过期记忆”指导现在的决策。

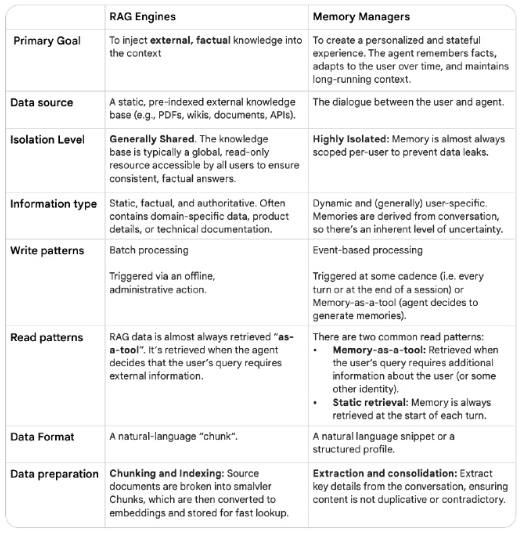

文档最后把 RAG 和 Memory 做了一个非常高级的区分。我以前一直把二者混在一起——都能“给模型更多信息”。但现在我完全理解了:RAG 给的是世界知识;Memory 给的是你的知识。

RAG 让 Agent 更聪明,更懂事实世界;Memory 让 Agent 更有灵魂,更懂持续性的你。一个真正的超个性化 Agent,必须双引擎驱动:RAG 解决的是“知识外溢”,Memory 解决的是“自我成长”。

如果说大模型提高了“推理能力”,那么记忆系统、上下文工程和 Session 设计,决定了它是否能“长期存在”。我看完整份白皮书之后的感受是:LLM 的极限不是“推理”,而是“持续性”。

一个 Agent 想像一个真正的个体一样活下去,就必须学会三件事——建立状态、积累经验、主动忘记。听上去像哲学,但其实都是工程。正是这些结构,让 Agent 终于像“个体”一样呼吸、演化、成长。

最后

我在一线科技企业深耕十二载,见证过太多因技术卡位而跃迁的案例。那些率先拥抱 AI 的同事,早已在效率与薪资上形成代际优势,我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,也可以通过我们的能力和经验解答大家在大模型的学习中的很多困惑。

我整理出这套 AI 大模型突围资料包:

- ✅AI大模型学习路线图

- ✅Agent行业报告

- ✅100集大模型视频教程

- ✅大模型书籍PDF

- ✅DeepSeek教程

- ✅AI产品经理入门资料

如果你也想通过学大模型技术去帮助自己升职和加薪,可以扫描下方链接【保证100%免费】👇👇

为什么说现在普通人就业/升职加薪的首选是AI大模型?

人工智能技术的爆发式增长,正以不可逆转之势重塑就业市场版图。从DeepSeek等国产大模型引发的科技圈热议,到全国两会关于AI产业发展的政策聚焦,再到招聘会上排起的长队,AI的热度已从技术领域渗透到就业市场的每一个角落。

智联招聘的最新数据给出了最直观的印证:2025年2月,AI领域求职人数同比增幅突破200% ,远超其他行业平均水平;整个人工智能行业的求职增速达到33.4%,位居各行业榜首,其中人工智能工程师岗位的求职热度更是飙升69.6%。

AI产业的快速扩张,也让人才供需矛盾愈发突出。麦肯锡报告明确预测,到2030年中国AI专业人才需求将达600万人,人才缺口可能高达400万人,这一缺口不仅存在于核心技术领域,更蔓延至产业应用的各个环节。

资料包有什么?

①从入门到精通的全套视频教程

包含提示词工程、RAG、Agent等技术点

② AI大模型学习路线图(还有视频解说)

全过程AI大模型学习路线

③学习电子书籍和技术文档

市面上的大模型书籍确实太多了,这些是我精选出来的

④各大厂大模型面试题目详解

⑤ 这些资料真的有用吗?

这份资料由我和鲁为民博士共同整理,鲁为民博士先后获得了北京清华大学学士和美国加州理工学院博士学位,在包括IEEE Transactions等学术期刊和诸多国际会议上发表了超过50篇学术论文、取得了多项美国和中国发明专利,同时还斩获了吴文俊人工智能科学技术奖。目前我正在和鲁博士共同进行人工智能的研究。

所有的视频教程由智泊AI老师录制,且资料与智泊AI共享,相互补充。这份学习大礼包应该算是现在最全面的大模型学习资料了。

资料内容涵盖了从入门到进阶的各类视频教程和实战项目,无论你是小白还是有些技术基础的,这份资料都绝对能帮助你提升薪资待遇,转行大模型岗位。

智泊AI始终秉持着“让每个人平等享受到优质教育资源”的育人理念,通过动态追踪大模型开发、数据标注伦理等前沿技术趋势,构建起"前沿课程+智能实训+精准就业"的高效培养体系。

课堂上不光教理论,还带着学员做了十多个真实项目。学员要亲自上手搞数据清洗、模型调优这些硬核操作,把课本知识变成真本事!

如果说你是以下人群中的其中一类,都可以来智泊AI学习人工智能,找到高薪工作,一次小小的“投资”换来的是终身受益!

应届毕业生:无工作经验但想要系统学习AI大模型技术,期待通过实战项目掌握核心技术。

零基础转型:非技术背景但关注AI应用场景,计划通过低代码工具实现“AI+行业”跨界。

业务赋能 突破瓶颈:传统开发者(Java/前端等)学习Transformer架构与LangChain框架,向AI全栈工程师转型。

👉获取方式:

😝有需要的小伙伴,可以保存图片到wx扫描二v码免费领取【保证100%免费】🆓**

更多推荐

已为社区贡献439条内容

已为社区贡献439条内容

所有评论(0)