AI测试新纪元:多智能体协作架构设计与落地实战,程序员必学收藏

本文详细介绍了多智能体协作在软件测试自动化中的应用。从多智能体系统的基础架构、通信机制到工作流构建、服务封装与集成,再到企业级部署与安全监控,全面阐述了如何构建AI驱动的测试平台。通过将测试任务拆分为多个智能体协同工作,实现了从"工具驱动"到"智能驱动"的升级,使测试团队能专注于策略优化与质量创新,成为DevOps流水线中的关键质量关口。

在软件测试自动化的道路上,我们走过了脚本自动化、工具集成化、平台统一化的阶段。

如今,随着AI智能体(Agent)技术的发展,测试正迈向一个全新的阶段——多智能体协作(Multi-Agent Collaboration)。

它不再只是“让机器替人干活”,而是“让多个智能体协同思考、分工合作”,共同完成一个复杂的测试任务。

本文将带你从原理到落地,完整拆解如何构建一个可集成到企业现有流程中的多智能体自动化测试平台,让测试真正实现从“工具驱动”到“智能驱动”的升级。

一、多智能体系统(MAS)基础与架构

1、多智能体的概念与优势

多智能体系统(MAS, Multi-Agent System)是指由多个具备独立决策与执行能力的智能体组成的系统。每个智能体(Agent)相当于一个小型“专家”,能独立完成某类任务,如:

- 用例生成智能体:基于需求自动生成测试用例;

- 执行控制智能体:调度测试任务;

- 缺陷分析智能体:基于日志与结果自动定位异常;

- 报告汇总智能体:自动生成测试报告并推送。

这些智能体在同一系统中协作,构成了一个完整的测试智能生态。

它的核心优势在于:

- 模块化:各智能体独立开发、部署和演进;

- 并行性:不同测试阶段可同时运行;

- 鲁棒性:任一智能体失效不会拖垮全局;

- 灵活扩展:新增功能时仅需增加新Agent,不必改造旧逻辑。

简单说,MAS的目标是把“复杂任务拆成多个智能小脑”,让它们分工协作、相互感知。

2、为什么测试平台需要多智能体协作?

在企业测试中,常见的痛点有:

- 不同测试工具间数据无法共享;

- 测试结果分析依赖人工;

- 环境部署、执行、报告相互脱节。

这些问题的根源是:工具割裂、流程断层。

而多智能体协作正好能解决这一痛点——

让“需求→测试→结果→反馈”的每一步都由智能体接力完成,形成一个端到端的自动化工作流。

3、MAS架构设计模式解析

(1)中心化架构

由一个调度中心Agent(如Orchestrator)分发任务。

优点:统一控制、易监控。

缺点:单点压力大,不适合高并发场景。

(2)分布式架构

每个智能体独立运行,通过消息总线(Kafka/RabbitMQ)或事件系统通信。

优点:高并发、高扩展。

缺点:调试难度更高。

(3)主从模式(Master-Worker)

最常用于测试平台:

主智能体负责任务分解与分配,从智能体负责执行测试或分析任务。

(4)Peer-to-Peer模式

适用于并行性能测试或多环境回归测试,智能体之间平级协作,无需中心节点。

4、智能体间通信机制

要让智能体协同工作,必须“能对话”。

常见通信方式包括:

| 通信方式 | 特点 | 适用场景 |

|---|---|---|

| 消息队列(Kafka/RabbitMQ) | 异步通信,支持高并发 | 测试任务派发、状态汇报 |

| RESTful API调用 | 同步请求响应 | 查询类任务 |

| 共享数据存储(Redis/MinIO) | 数据缓存与文件共享 | 日志、报告、指标数据 |

| 事件驱动架构(EDA) | 自动触发下游动作 | 用例执行完成后自动启动报告生成 |

此外,工作流编排引擎是智能体协作的“大脑”,常见方案包括:

- Airflow / Temporal / Camunda;

- 它们可以定义任务依赖、条件分支、重试逻辑;

- 并能实现任务可视化与状态监控。

二、构建智能体协作工作流

1、工作流定义与建模

要构建一个完整的测试流程,首先要做的是任务拆解与建模。

举例说明,一个典型的端到端测试工作流包括:

需求解析智能体 → 用例生成智能体 → 测试执行智能体 → 缺陷分析智能体 → 报告汇总智能体

每一步的输入与输出必须明确定义,比如:

- 用例生成Agent输出用例JSON;

- 测试执行Agent读取用例并返回结果;

- 报告Agent汇总后生成HTML或PDF。

建议使用 BPMN 2.0 标准(如Camunda)进行流程建模,这样既可视化,又可执行。

2、数据流转与管理

多智能体的协作,最怕数据混乱。

落地时要重点做好三件事:

-

输入输出格式标准化 建议统一使用JSON或YAML格式,定义Schema,如:

{ “case_id”: “TC-001”, “env”: “staging”, “steps”: [{“action”: “click”, “target”: “login_button”}] }

-

共享存储设计

-

安全性考虑

3、 复杂场景处理策略

实战中,你会遇到很多特殊流程:

- 并行执行:多个用例集同时运行;

- 循环任务:每天定时运行回归任务;

- 人工审批:在重要版本发布前,人工Gate确认;

- 失败重试:任务失败时自动重新执行3次。

这些都可以通过工作流引擎内置功能配置完成,无需额外编码。

三、智能体服务的封装与集成

1、API设计与实现

每个智能体都应提供标准化API接口,例如:

POST /api/v1/testcase/generate

POST /api/v1/test/execute

GET /api/v1/test/result/{id}

设计规范要点:

- 明确HTTP动词(GET/POST/PUT/DELETE);

- 统一错误码与响应格式;

- 使用Swagger/OpenAPI自动生成文档;

- 支持版本控制(如/v1、/v2兼容共存)。

2、容器化部署与服务治理

智能体应容器化运行,以实现环境一致与快速部署。

推荐实践:

- 使用Dockerfile定义依赖;

- 镜像优化:多阶段构建减少体积;

- 环境变量注入:统一配置管理。

再通过 Kubernetes(K8s) 进行编排管理:

- Service注册与发现:使用Consul或K8s自带机制;

- API Gateway:统一入口(可用Kong或Traefik);

- 认证与限流:保护服务安全;

- Rolling Update:不中断升级。

3、工具链集成落地

多智能体测试平台不应“单打独斗”,而要无缝融入企业现有生态:

| 工具 | 集成方式 | 效果 |

|---|---|---|

| Jenkins/GitLab CI | 触发智能体任务 | 自动执行测试 |

| 用例管理平台(TestLink) | 同步用例与结果 | 自动更新测试状态 |

| 企业微信/钉钉 | 通知集成 | 实时推送报告与告警 |

例如,在Jenkins中可通过HTTP调用触发测试Agent:

curl -X POST “http://agent-server/api/v1/test/run” -d ‘{“suite”: “regression”}’

四、企业级部署与弹性伸缩

1、容器编排平台的实践

在企业落地中,推荐使用Kubernetes作为智能体集群调度平台。

部署步骤:

- 创建命名空间(namespace);

- 编写Helm Chart模板;

- 使用

kubectl apply批量部署; - 配置Ingress暴露服务。

对于小型团队,可使用 Docker Compose 或 Swarm 进行轻量化部署。

2、弹性伸缩与高可用策略

在测试高峰期(如版本发布前),智能体任务量会激增。

可通过:

- K8s Horizontal Pod Autoscaler(HPA):按CPU/队列长度自动扩容;

- 任务分区策略:优先处理高优先级用例;

- 无状态化设计:保证可横向扩展。

高可用设计上:

- 部署副本Pod;

- 使用K8s自愈能力;

- 配合多区域部署(跨机房或云区域)。

3、环境与配置管理

企业通常有多套环境:

- 开发(Dev);

- 测试(Test);

- 预生产(Pre);

- 生产(Prod)。

可通过配置中心(如Apollo、Nacos)实现环境变量动态注入,保持一致性、隔离性与可回滚性。

五、平台监控、安全与成本控制

1、全方位监控体系

监控是企业可持续运营的基础。

推荐方案:

- Prometheus + Grafana:监控CPU、内存、任务数;

- ELK Stack(Elasticsearch + Logstash + Kibana):日志采集、分析、告警;

- 自定义指标:统计测试成功率、执行时长、失败重试次数。

可设定阈值,当失败率超过设定值时自动触发告警并重启服务。

2、安全防护机制

智能体平台属于企业核心系统,必须做好防护:

- API鉴权(JWT或OAuth2.0);

- TLS加密传输;

- 容器安全扫描(Trivy等工具);

- 操作日志留痕(便于审计)。

3、成本度量与优化

在企业运营中,领导最关心ROI。

你可以这样衡量:

- 平均测试周期缩短率;

- 测试覆盖率提升;

- 成本节约比例;

- 系统稳定性提升指标。

通过定期分析监控数据,可以指导后续优化与资源调整。

六、将AI测试平台融入DevOps/CI/CD

1、在流水线中触发智能体

智能体可以嵌入CI/CD流程,成为持续交付的一部分:

-

在

Jenkinsfile中定义:stage(‘Run AI Tests’) { steps { sh ‘curl -X POST http://agent-server/api/v1/test/execute’ } }

-

在GitLab CI中同理,可通过YAML配置执行。

测试结果可自动回写至代码仓库或通知群,实现从代码提交到质量验证的闭环。

2、自动化报告与质量门禁

执行完成后,报告智能体会生成图形化结果(HTML/PDF),并自动推送。

基于智能体分析结果,可以设置“质量门禁”:

- 当性能指标低于预期时阻止部署;

- 当关键用例失败时自动回滚;

- 当覆盖率未达标时自动触发补测。

这使得测试成为DevOps流水线中最关键的质量关口。

七、总结

智能体不是工具,而是测试组织的“数字员工”

多智能体协作并非“AI概念秀”,它真正改变了测试组织的工作方式。

它让每个智能体都像一个专业测试工程师,自动协作、独立决策、持续学习。

测试团队不再困于“脚本堆积”,而能专注于策略优化与质量创新。

未来,智能体将成为企业测试体系的中枢系统。

它既懂业务,又懂技术;既能执行,又能思考。

这,就是AI驱动测试的终极形态。

普通人如何抓住AI大模型的风口?

领取方式在文末

为什么要学习大模型?

目前AI大模型的技术岗位与能力培养随着人工智能技术的迅速发展和应用 , 大模型作为其中的重要组成部分 , 正逐渐成为推动人工智能发展的重要引擎 。大模型以其强大的数据处理和模式识别能力, 广泛应用于自然语言处理 、计算机视觉 、 智能推荐等领域 ,为各行各业带来了革命性的改变和机遇 。

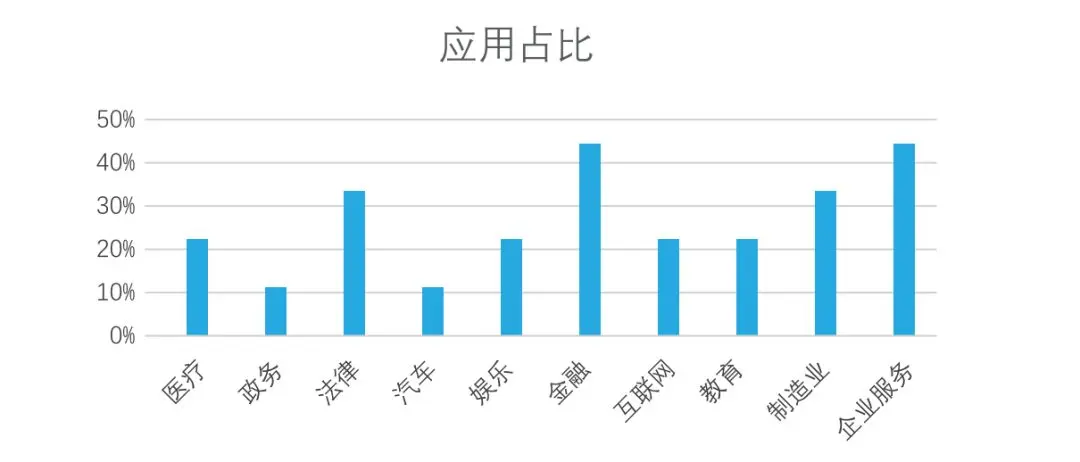

目前,开源人工智能大模型已应用于医疗、政务、法律、汽车、娱乐、金融、互联网、教育、制造业、企业服务等多个场景,其中,应用于金融、企业服务、制造业和法律领域的大模型在本次调研中占比超过 30%。

随着AI大模型技术的迅速发展,相关岗位的需求也日益增加。大模型产业链催生了一批高薪新职业:

人工智能大潮已来,不加入就可能被淘汰。如果你是技术人,尤其是互联网从业者,现在就开始学习AI大模型技术,真的是给你的人生一个重要建议!

最后

只要你真心想学习AI大模型技术,这份精心整理的学习资料我愿意无偿分享给你,但是想学技术去乱搞的人别来找我!

在当前这个人工智能高速发展的时代,AI大模型正在深刻改变各行各业。我国对高水平AI人才的需求也日益增长,真正懂技术、能落地的人才依旧紧缺。我也希望通过这份资料,能够帮助更多有志于AI领域的朋友入门并深入学习。

真诚无偿分享!!!

vx扫描下方二维码即可

加上后会一个个给大家发

大模型全套学习资料展示

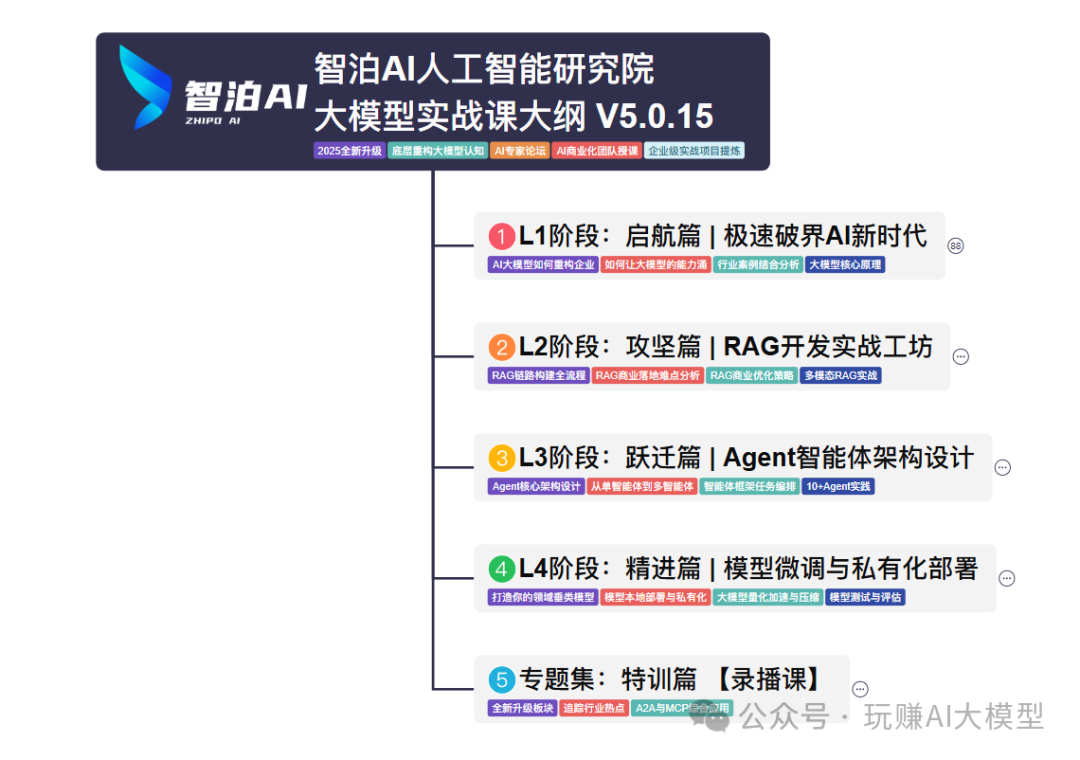

自我们与MoPaaS魔泊云合作以来,我们不断打磨课程体系与技术内容,在细节上精益求精,同时在技术层面也新增了许多前沿且实用的内容,力求为大家带来更系统、更实战、更落地的大模型学习体验。

希望这份系统、实用的大模型学习路径,能够帮助你从零入门,进阶到实战,真正掌握AI时代的核心技能!

01 教学内容

-

从零到精通完整闭环:【基础理论 →RAG开发 → Agent设计 → 模型微调与私有化部署调→热门技术】5大模块,内容比传统教材更贴近企业实战!

-

大量真实项目案例: 带你亲自上手搞数据清洗、模型调优这些硬核操作,把课本知识变成真本事!

02适学人群

应届毕业生: 无工作经验但想要系统学习AI大模型技术,期待通过实战项目掌握核心技术。

零基础转型: 非技术背景但关注AI应用场景,计划通过低代码工具实现“AI+行业”跨界。

业务赋能突破瓶颈: 传统开发者(Java/前端等)学习Transformer架构与LangChain框架,向AI全栈工程师转型。

vx扫描下方二维码即可

本教程比较珍贵,仅限大家自行学习,不要传播!更严禁商用!

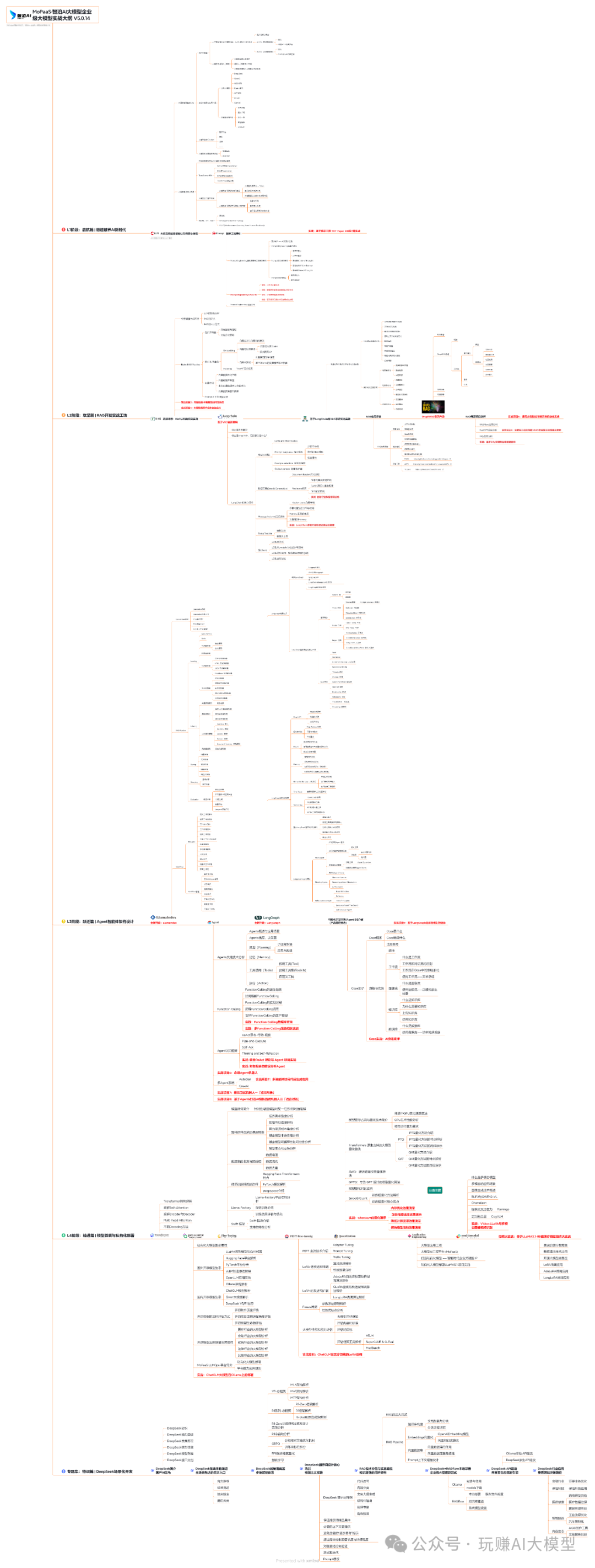

03 入门到进阶学习路线图

大模型学习路线图,整体分为5个大的阶段:

04 视频和书籍PDF合集

从0到掌握主流大模型技术视频教程(涵盖模型训练、微调、RAG、LangChain、Agent开发等实战方向)

新手必备的大模型学习PDF书单来了!全是硬核知识,帮你少走弯路(不吹牛,真有用)

05 行业报告+白皮书合集

收集70+报告与白皮书,了解行业最新动态!

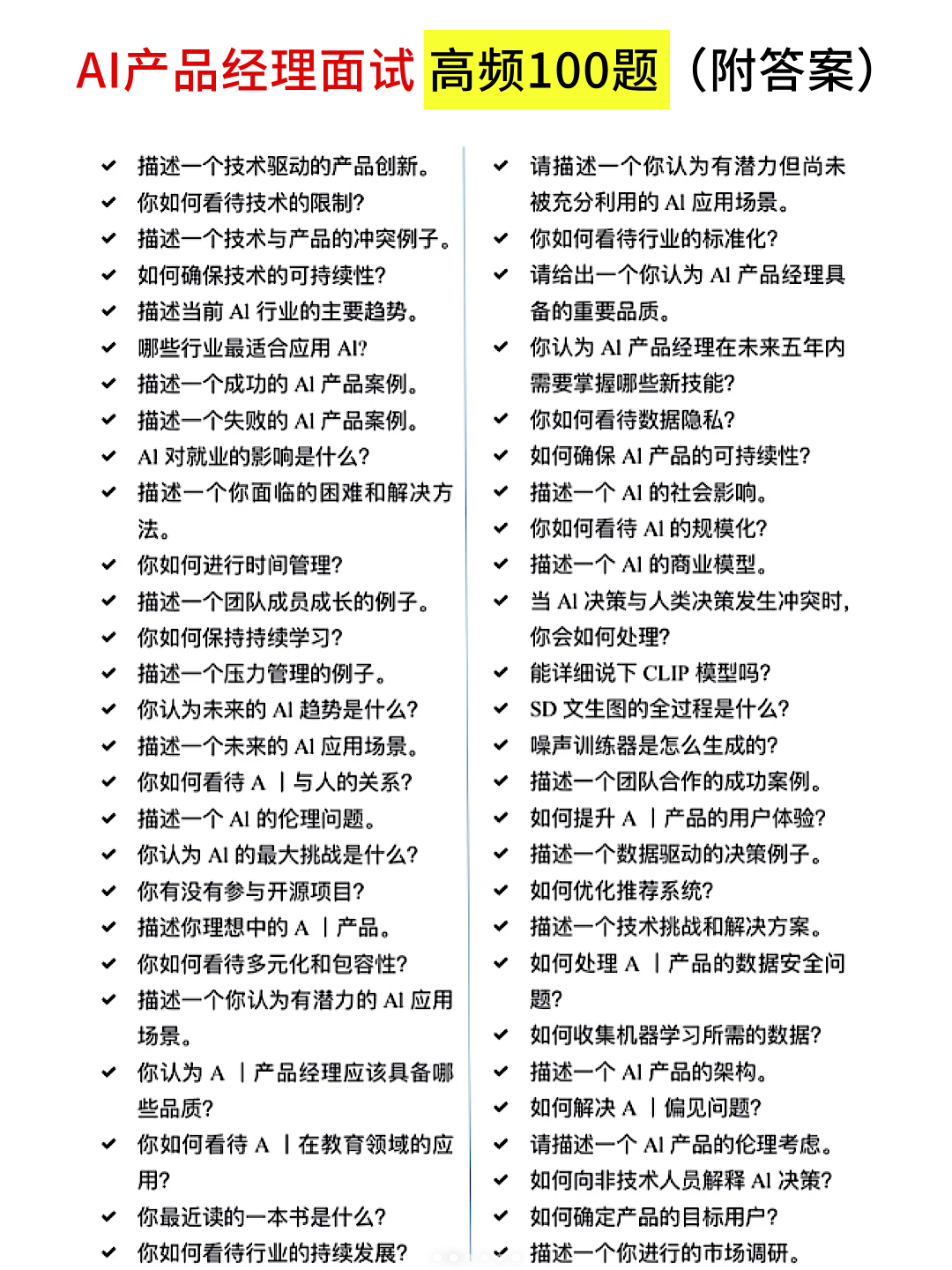

06 90+份面试题/经验

AI大模型岗位面试经验总结(谁学技术不是为了赚$呢,找个好的岗位很重要)

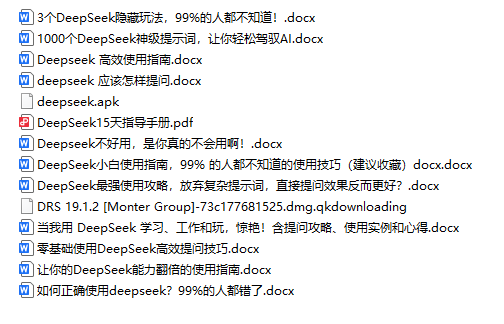

07 deepseek部署包+技巧大全

由于篇幅有限

只展示部分资料

并且还在持续更新中…

真诚无偿分享!!!

vx扫描下方二维码即可

加上后会一个个给大家发

更多推荐

已为社区贡献256条内容

已为社区贡献256条内容

所有评论(0)