为什么音视频行业更不容易出现“35 岁危机”?

摘要:音视频行业呈现罕见的"越老越吃香"现象,35岁工程师反而更具竞争力。这源于其高系统性门槛(编解码原理、实时协议、跨平台开发等),需要多年经验积累;行业需求持续增长且稳定(无人机、智能汽车、AI视频等);核心价值在于系统思维和问题解决能力,新人难以快速替代。音视频工程师的经验具有复利效应,35-40岁正值体系化能力成熟期,在架构设计、多协议处理等方面具备不可替代性,成为企业

过去十年,“35 岁危机”几乎成了互联网行业的潜台词:岗位同质化、技术迭代快、公司追求年轻化、业务偏运营化。在很多通用岗位上,一个人到了 35 岁,往往意味着:

-

在职能上趋于“可替代”

-

在组织里薪资偏高

-

在晋升上空间有限

-

在招聘上比不过年轻人、便宜人、能加班的人

于是,“被动离场”——似乎只是时间问题。

但把视角放到音视频行业,你会看到完全不同的现实

尤其是那些真正涉及 底层链路、高性能计算、跨平台影音、实时协议栈 的方向,例如:

-

RTSP/RTMP/HLS/FLV 等传统协议栈

-

WebRTC、QUIC、SRT、WebTransport 等现代实时协议

-

Android/iOS/Windows/Linux 播放器底层

-

GPU 渲染、编码器优化、SIMD 加速

-

低延迟直播链路、AI 降噪/回声、双工通信

-

车载摄像头、无人机视频回传、GB28181/国标接入

-

AI 视频、大模型、多模态视频算子

你会发现一个极其反直觉的现象:

音视频工程师是越老越值钱、越资深越不可替代的技术工种。

35 岁不是危机,而是职业竞争力的起点。

不是心灵鸡汤,而是产业底层逻辑决定的。

一、音视频行业的技术门槛是“系统性门槛”,而不是“工具门槛”

大多数行业的门槛属于“工具式”,例如:

-

用某个框架会了就能干活

-

用某个 SaaS 会了就能上岗

-

API 调用熟悉即可完成功能

因此,新人能很快适应并替代老人。

但音视频不是。

音视频是工程界少数几个真正的“系统型技术森林”,涉及:

-

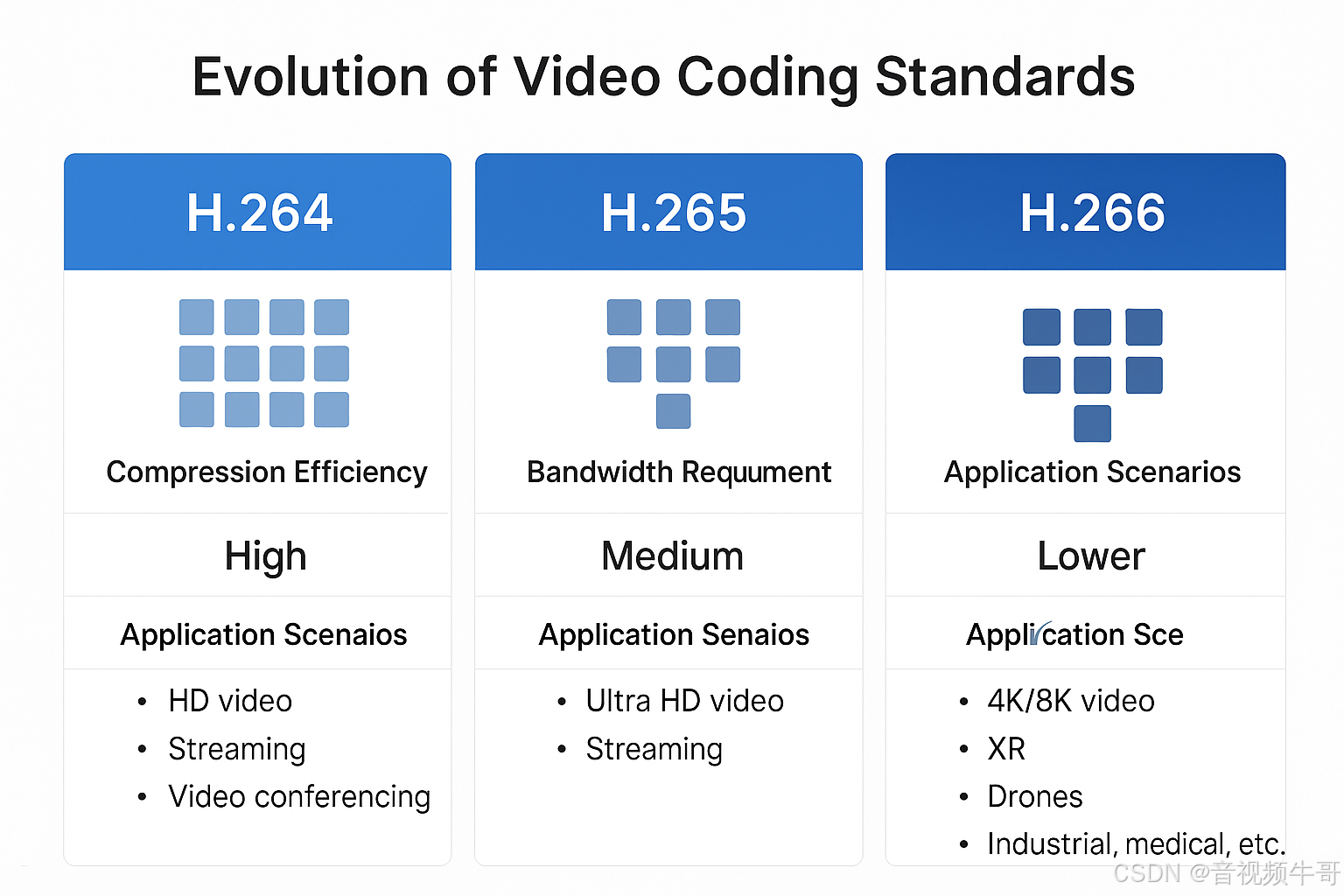

编解码原理(H.264/H.265/AV1 的比特流级理解)

-

实时协议(RTP/RTCP/拥塞控制/时钟同步)

-

网络抖动模型(丢包、超时、乱序)

-

操作系统时序与线程模型

-

跨平台底层 API、GPU 纹理共享

-

零拷贝链路、缓冲区管理、时间基对齐

-

音频系统(AEC、ANC、AGC、VAD)

-

多路流混流、弱网策略、系统级容错

-

多媒体容器格式(FLV/MP4/TS/Matroska)

这些都不是看本书、刷一套视频就能掌握的。

它们是 大量踩坑、大量调试、大量系统经验 积累的结果。

正因为如此,音视频行业本质上不太可能“用新人替代老人”。

二、音视频领域的需求高度稳定且持续上升(而非波动消失)

现在几乎每一个增长行业都需要音视频能力:

1)低空经济(无人机、巡检、车路协同)

超低延迟视频回传 → 高性能编码 & 弱网链路 → RTSP + WebRTC + AI 边缘处理

这是未来 10 年的黄金赛道。

2)智能汽车 / 智能座舱

车载环视、摄像头、行车记录仪、视频会议、车内语音双工 → 强需求。

3)安防与城市治理

摄像头数量持续增长,RTSP/GB28181 是永恒需求。

4)直播电商 / 教育直播

主播侧推流 & CDN & 优化永远有市场。

5)AI 视频生成、大模型、AI 回声消除、TTS/ASR

所有 AI 视频能力的底层都离不开传统音视频工程。

也就是说:

音视频是每个行业的基础设施技术,而不是一个短期热点。

基础设施技术有一个共同特征:

越老越吃香,越资深越不可替代。

就像数据库、操作系统、网络工程师一样。

三、音视频工程师的核心价值不在工具,而在“系统思维能力”

很多行业:新人会工具 → 基本能替代老人

音视频行业:新人即便会工具 → 遇到问题照样束手无策

因为音视频问题往往来自 系统级链路:

● 为什么延迟突然从 200ms 升到 1000ms?

● 为什么 B 帧错序导致花屏?

● 为什么音画越播越不同步?

● 为什么软硬解之间切换会卡顿?

● 为什么 200 路摄像头接入后服务器开始积压?

● 为什么 Unity 和 Android OES 纹理共享会闪黑?

这些都不是简单文档能解释的。

这类问题的解决需要:

-

多年的编码器调参习惯

-

多平台积累

-

调试经验

-

对系统时间线的直觉

-

对网络行为的深刻理解

-

对边缘设备性能的真实认知

新人完全补不上。

音视频行业的“经验折旧率”远低于其他互联网方向。

四、35 岁以后,音视频工程师职业价值反而进入加速期

音视频真正的“高手门槛”不在 25 岁,而在 30–40 岁阶段。

因为这是 系统级能力开始显现的时间。

这个阶段你会具备:

✔ 完整的多协议栈能力(RTSP + RTMP + WebRTC + FLV + HLS)

✔ 跨平台能力(Android+iOS+Windows+Linux+Unity)

✔ 多语言能力(C/C++/Java/Kotlin/Objective-C/JS)

✔ GPU 渲染、SIMD 优化

✔ 系统时序、线程模型优化

✔ 架构级设计经验(播放器、推流器、协议服务)

换句话说:

你不是在写代码,而是在构建系统。

而能构建系统的人,是行业里最稀缺的。

这是所有行业中都最难替代的一类人才。

五、为什么音视频行业没有组织上的“年轻化淘汰机制”?

因为音视频行业的典型组织结构特点是:

-

核心模块少量资深工程师长期维护

-

大量业务线靠这些核心模块衍生

-

项目稳定性要求高,不容许大规模知识断层

-

就算公司换代,也会把资深工程师作为迁移核心

-

招不到足够具备深度经验的新工程师

换句话说:

一家公司可以不用 20 个前端,但绝对不能没有 2 个懂音视频底层的人。

甚至在一些厂里,40+ 的音视频老工程师依然是:

-

架构骨干

-

历史项目的唯一维护者

-

平台核心模块 Owner

-

新业务线的底层负责人

行业不会淘汰资深工程师,反而依赖他们。

六、为什么这个行业“越干越强”?

音视频行业的学习曲线具有 复利属性:

1)跨协议复利

RTSP → RTP → RTCP → HLS → WebRTC → QUIC 学一个协议,会帮你理解下一个。

2)跨平台复利

Android SurfaceTexture → iOS CVPixelBuffer → Windows D3D11

你会的平台越多,理解越深刻。

3)跨系统复利

录制 → 播放 → 推流 → 混流 → 转码

每个模块都能反向提升你对系统的理解。

4)踩坑复利

同一个问题你只会踩一次,但会减少未来 100 个问题的概率。

这就是为什么音视频工程师到了 35–40 岁:

不是老,而是“体系化能力成熟”。

不是贵,而是“经验带来的不可替代性”。

七、结语:音视频不是青春饭,它是“系统工程能力”饭

如果你认真观察会发现:

-

WebRTC 顶级贡献者多在 35–50 岁

-

FFmpeg 的核心维护者多是 35+

-

视频编码领域的专家几乎都是 40+

-

车载/无人机视频链路工程师大多 35+

-

商业级 SDK(如大牛直播 SDK、Agora、Zoom、腾讯)的核心负责人都是资深工程师

这不是巧合,而是行业底层逻辑。

音视频行业越往高处走,越依靠经验、直觉、系统思维和跨领域能力。

这注定了它是最不容易产生“35 岁危机”的技术方向之一。

如果说绝大多数行业在拼青春、拼速度、拼便宜;

那么音视频行业拼的是:

深度、积累、判断力、系统性与长期价值。

在这里,年龄不是成本,而是护城河。

📎 CSDN官方博客:音视频牛哥-CSDN博客

更多推荐

已为社区贡献70条内容

已为社区贡献70条内容

所有评论(0)