IDE与无代码:未来十年开发工具的终极对决

软件开发工具正经历重大变革,传统IDE通过AI、云原生和全栈集成达到新高度,而无代码平台降低门槛让非技术人员参与开发。两者并非对立,而是互补协同:IDE专注复杂系统开发,无代码满足轻量应用需求,低代码成为中间桥梁。未来十年,IDE将向超级智能中枢进化,无代码向企业级生态扩张,形成梯度化工具生态。开发者需适应变革,提升业务理解和架构能力,企业应采用混合开发模式平衡效率与定制化需求。这场工具进化的本质

无代码浪潮下,IDE 软件的进化高峰与未来十年预判

在数字化转型进入深水区的今天,软件开发领域正经历一场 “效率革命”:一边是传统 IDE(集成开发环境)持续向 “全栈化、智能化、云原生” 演进,攀上专业开发效率的新高峰;另一边是无代码 / 低代码平台异军突起,以 “零门槛、可视化、快速交付” 重构软件开发的底层逻辑。这两股力量并非对立,而是相互渗透、协同进化,共同定义着未来软件开发的生态格局。

本文将从 “当下 IDE 软件的发展高峰特征”“无代码的崛起逻辑与对 IDE 的冲击”“两者的协同与边界”“未来十年技术走向预判” 四个维度,深度解析这场软件工具的变革,揭示其对开发者、企业乃至整个数字产业的深远影响。

一、当下 IDE 软件的发展高峰:全栈集成、智能驱动、云原生重构

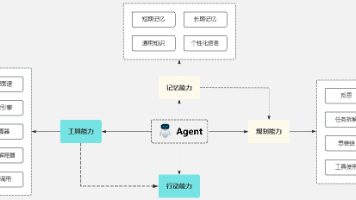

经过数十年迭代,IDE 已从早期 “代码编辑器 + 编译器” 的简单组合,进化为覆盖 “需求分析 - 开发编码 - 调试测试 - 部署运维 - 协作管理” 全流程的 “超级开发平台”。当下的 IDE 发展正处于前所未有的高峰,核心特征体现在四大维度的极致突破:

1. 全栈化集成:从 “单一语言工具” 到 “全链路开发中枢”

早期 IDE 多聚焦单一编程语言(如 Java 的 Eclipse、Python 的 PyCharm 社区版),而当下的主流 IDE 已实现 “全栈开发覆盖”,成为连接前后端、跨语言、跨平台的中枢工具:

- 语言与框架全覆盖:主流 IDE(如 VS Code、JetBrains Fleet、IntelliJ IDEA Ultimate)支持数百种编程语言(从 Python、Java 到 Rust、Go,再到前端的 JavaScript、后端的 Node.js、移动端的 Swift),并深度集成主流框架(Spring Boot、React、Vue、TensorFlow 等),开发者无需切换工具即可完成 “前端 - 后端 - 数据 - AI” 全栈开发;

- 开发流程全链路打通:集成代码管理(Git、SVN)、调试工具(断点调试、远程调试、性能分析)、测试工具(单元测试、自动化测试、接口测试)、部署工具(Docker、K8s、云平台集成)、协作工具(实时共享、代码评审、任务管理),形成 “一站式开发闭环”。例如,VS Code 通过插件生态可实现 “编写代码→提交 Git→触发 CI/CD→部署到云服务器” 的全流程自动化,开发效率提升 30% 以上;

- 跨平台开发支持:通过 “一次编码、多端部署” 技术,IDE 支持同时开发 Web、移动端(iOS/Android)、桌面端(Windows/Mac/Linux)、嵌入式设备应用。例如,Android Studio 集成 Flutter 插件后,开发者可通过一套代码生成多端应用;JetBrains CLion 支持嵌入式开发,直接对接单片机、物联网设备。

2. 智能化重构:AI 成为 “开发协作者”,重塑编码体验

AI 技术的深度渗透,是当下 IDE 高峰最核心的标志。IDE 不再是 “被动的编辑工具”,而是具备 “理解、预测、辅助决策” 能力的 “智能开发协作者”,核心体现在三大 AI 应用场景:

- 智能编码:从 “提示补全” 到 “生成式编程”:早期的代码补全仅基于语法规则,而当下的 AI 编码助手(如 GitHub Copilot、JetBrains AI Assistant、VS Code 的 CodeLens)可基于上下文、项目代码风格、行业最佳实践,实现 “整行代码生成、函数级代码推荐、逻辑补全”。例如,开发者输入 “写一个 Python 函数,计算列表中所有偶数的和”,AI 可直接生成完整、可运行的代码,并自动添加注释;对于复杂逻辑(如排序算法、数据库查询优化),AI 还能提供多种实现方案供选择;

- 智能调试:从 “手动排查” 到 “AI 定位根因”:传统调试依赖开发者逐行排查日志、断点测试,效率低下。当下 IDE 的 AI 调试功能可自动分析报错信息、日志数据、代码执行路径,快速定位 Bug 根因并提供修复建议。例如,IntelliJ IDEA 的 AI Assistant 可识别 “空指针异常” 的触发条件,自动标注风险代码行,并推荐 “添加非空判断” 的修复方案;VS Code 的 Debug AI 可通过分析性能数据,识别 “内存泄漏”“循环冗余” 等隐性问题;

- 智能学习与适配:个性化开发体验:AI 可学习开发者的编码习惯(如变量命名风格、代码缩进偏好、常用框架),动态适配编辑器设置;同时,针对新手开发者,AI 可提供 “代码优化建议”“语法解释”“最佳实践引导”,例如标注 “这段代码可用列表推导式简化”“该函数缺少异常处理,可能导致崩溃”,帮助新手快速提升编码能力。

3. 云原生架构:从 “本地工具” 到 “云端开发平台”

云计算的普及推动 IDE 从 “本地安装运行” 向 “云原生架构” 转型,彻底打破了开发环境的硬件限制、协作壁垒和环境一致性难题:

- 云端开发环境(CDE):随时随地编码:开发者无需在本地安装复杂的开发环境(如数据库、服务器、依赖库),通过浏览器即可访问云端部署的 IDE(如 GitHub Codespaces、GitPod、AWS Cloud9),所有开发工具、依赖包、项目代码均存储在云端。例如,开发者在公司电脑上编写的代码,回家后可通过平板登录云端 IDE 继续开发,无需担心环境不一致导致的 “本地能跑、线上报错” 问题;

- 资源弹性伸缩:适配复杂项目需求:云端 IDE 可根据项目复杂度动态分配计算资源(CPU、内存、GPU),例如开发 AI 模型时,可临时申请 GPU 资源进行模型训练;开发大型分布式系统时,可同时启动多个云端节点进行并行调试,无需担心本地硬件性能不足;

- 实时协作与环境一致性:多个开发者可同时访问同一个云端开发环境,实时共享代码、协同调试,类似 “在线文档协作” 的体验;同时,团队可统一配置云端开发环境(如统一依赖版本、编码规范、工具插件),彻底解决 “开发环境不一致” 这一团队协作的核心痛点。

4. 生态化繁荣:插件与集成能力的极致释放

当下主流 IDE 的核心竞争力,已不仅是自身功能,而是围绕 IDE 构建的 “生态系统”—— 通过插件市场、API 接口、第三方集成,实现 “按需扩展、无限适配”:

- 插件市场的全面覆盖:VS Code 的插件市场拥有超过 7 万个插件,涵盖代码编辑、语言支持、工具集成、主题美化、协作办公等所有开发场景;JetBrains 系列 IDE 的插件市场支持针对不同编程语言、框架的专项插件(如 Python 的 Django 插件、Java 的 Spring 插件),开发者可根据项目需求 “按需安装”,打造个性化开发工具链;

- 跨工具集成:打通数字产业上下游:IDE 已不再局限于 “开发环节”,而是深度集成设计工具(Figma、Sketch)、项目管理工具(Jira、Trello)、测试工具(Jest、Selenium)、运维工具(Prometheus、Grafana)、AI 平台(OpenAI、阿里云 PAI)。例如,Figma 插件可将设计稿直接导出为前端代码,同步到 VS Code 中;Jira 插件可在 IDE 中直接查看任务进度、提交代码关联任务,实现 “开发 - 管理 - 测试” 的无缝衔接;

- 开源生态与社区驱动:主流 IDE(如 VS Code、Eclipse)均采用开源模式,吸引全球开发者参与功能迭代、插件开发;社区通过分享 “代码片段”“开发模板”“问题解决方案”,形成强大的知识共享网络,降低开发者的学习成本和开发难度。

二、无代码的崛起:重构软件开发逻辑,冲击与机遇并存

在传统 IDE 攀上专业开发高峰的同时,无代码(No-Code)平台以 “零代码基础、可视化拖拽、快速交付” 的核心优势,快速崛起为软件开发领域的 “新势力”。无代码并非 “淘汰代码”,而是通过 “抽象技术细节、可视化逻辑编排”,让非专业开发者(业务人员、运营、创业者)也能参与软件创作,其崛起逻辑与核心特征如下:

1. 无代码的核心价值:降低开发门槛,释放 “全民创造力”

无代码的本质是 “软件开发的民主化”—— 将复杂的编程逻辑(如代码语法、数据库操作、接口调用)封装为 “可视化组件”,用户通过 “拖拽组件、配置参数、编排逻辑”,即可完成软件应用的开发,核心价值体现在:

- 零门槛入门:无需掌握任何编程语言,业务人员只需理解 “业务逻辑”,即可通过拖拽组件(如表单、按钮、数据表格)搭建应用(如 CRM 系统、进销存工具、问卷调查 APP);

- 极致开发效率:无代码平台内置大量现成模板(如电商小程序模板、办公审批模板)、预置组件(如支付接口、地图组件、数据统计组件),开发者可 “复用组件、快速拼接”,将传统开发需要数周的项目缩短至数小时。例如,用无代码平台搭建一个简单的客户管理系统,仅需拖拽 “客户信息表单”“数据查询组件”“报表生成组件”,配置字段关联关系,即可完成部署;

- 业务与技术的无缝衔接:业务人员可直接参与开发,无需通过 “需求文档” 与技术人员沟通,避免 “需求传递偏差”;同时,业务变更时可快速修改应用(如调整表单字段、修改审批流程),实现 “业务快速迭代”。

2. 无代码的应用场景:从 “轻量工具” 到 “企业级应用”

无代码平台的应用场景已从早期的 “个人工具、轻量应用”,逐步渗透到 “企业级业务系统、行业解决方案”,核心覆盖三大场景:

- 内部办公应用:企业搭建个性化办公工具,如审批流程系统、员工考勤系统、项目管理工具、知识库管理系统。例如,HR 可通过无代码平台搭建 “员工入职流程系统”,自动触发 “提交材料→部门审批→IT 配置设备→财务录入薪资” 的全流程;

- 行业垂直应用:针对中小微企业的行业需求,提供现成解决方案,如零售行业的 “门店管理系统”(库存管理、销售统计)、教育行业的 “在线报名系统”(表单收集、数据统计)、物流行业的 “订单跟踪系统”(订单录入、状态更新);

- 客户端轻应用:开发面向 C 端或 B 端客户的轻量应用,如问卷调查 APP、活动营销小程序、客户反馈系统、简易电商页面。例如,市场运营人员可快速搭建 “新品预售小程序”,无需技术团队支持即可上线。

3. 无代码对传统 IDE 的冲击:市场分流与定位重构

无代码的崛起并非 “替代传统 IDE”,但确实对传统 IDE 的市场格局、定位产生了显著冲击:

- 市场分流:抢占 “低复杂度开发需求”:传统 IDE 的核心用户是专业开发者,服务于 “复杂业务逻辑、高定制化、高性能要求” 的项目;而无代码平台抢占了 “低复杂度、高迭代速度、非专业开发” 的需求(如中小微企业的办公工具、个人创业者的轻量应用),这部分市场曾是传统 IDE 的 “边缘市场”,但随着数字化普及,需求规模持续扩大;

- 开发者角色重构:传统开发者的工作重心从 “基础功能开发” 向 “复杂逻辑实现、无代码平台扩展” 转移。例如,开发者无需再编写 “简单表单提交”“数据查询” 等基础功能,而是专注于 “无代码平台未覆盖的复杂逻辑”(如定制化算法、高并发处理),同时可为无代码平台开发 “自定义组件”(如企业专属的支付接口组件、数据加密组件),供业务人员复用;

- 企业开发模式变革:企业开始采用 “无代码 + 传统代码” 的混合开发模式 —— 用无代码平台快速搭建应用主体(如前端页面、基础流程),用传统 IDE 开发核心业务逻辑(如数据处理、接口对接),两者通过 API 接口实现数据互通,兼顾开发效率与定制化需求。

三、IDE 与无代码的协同进化:边界融合,各归其位

尽管无代码对传统 IDE 产生了冲击,但两者并非对立关系,而是 “互补协同、边界融合”—— 传统 IDE 聚焦 “专业级、复杂场景”,无代码聚焦 “平民化、轻量场景”,共同构成软件开发的 “全场景工具生态”,其协同逻辑体现在:

1. 技术层面的协同:无代码平台依赖 IDE 构建核心能力

无代码平台本身的开发,仍需依赖传统 IDE 完成:无代码平台的 “可视化组件”“逻辑编排引擎”“数据处理模块”,本质是专业开发者用 Java、JavaScript、Python 等语言编写的代码,通过传统 IDE 进行开发、调试、部署;同时,无代码平台的 “自定义组件” 功能,也需要开发者用传统 IDE 编写代码(如 React 组件、Python 脚本),再封装为无代码平台可拖拽的组件,供非专业用户使用。

2. 应用层面的协同:混合开发模式成为主流

企业在实际开发中,越来越倾向于 “无代码 + 传统代码” 的混合模式,实现 “效率与定制化的平衡”:

- 例如,某零售企业搭建 “线上线下一体化销售系统”:用无代码平台快速搭建前端商城页面、订单录入表单、基础数据统计报表(提升开发效率);用传统 IDE 开发核心逻辑(如库存联动算法、支付接口加密、高并发订单处理),通过 API 接口与无代码部分对接;后续业务迭代时,通过无代码平台修改前端页面、调整报表字段(快速响应需求),通过传统 IDE 优化核心算法(提升系统性能)。

3. 边界清晰:各自聚焦核心场景,互不替代

两者的核心边界在于 “开发复杂度、定制化程度、性能要求”,形成明确的市场分工:

| 对比维度 | 传统 IDE | 无代码平台 |

|---|---|---|

| 核心用户 | 专业开发者、技术团队 | 业务人员、创业者、非技术团队 |

| 开发门槛 | 高(需掌握编程语言、框架、算法) | 低(无需代码基础,可视化操作) |

| 定制化程度 | 极高(可实现任意复杂逻辑) | 中等(基于组件封装,复杂逻辑需自定义开发) |

| 性能表现 | 优(可优化代码、适配高并发、大数据量) | 中等(适合中小规模数据、低并发场景) |

| 适用场景 | 大型企业系统、复杂应用、AI / 大数据项目、底层技术开发 | 办公工具、轻量应用、中小微企业业务系统、快速原型验证 |

四、未来十年预判:IDE 的深化进化与无代码的生态扩张

展望未来十年,软件开发工具的核心趋势是 “IDE 向‘超级智能开发中枢’进化,无代码向‘企业级、生态化’扩张,两者深度融合、协同共生”,具体预判如下:

1. 传统 IDE 的三大进化方向:智能深化、全栈融合、云原生极致化

未来十年,传统 IDE 将在现有高峰基础上,向 “更智能、更集成、更灵活” 的方向深化,成为 “专业开发的超级中枢”:

- AI 全面渗透:从 “辅助工具” 到 “核心驱动”:AI 将不仅是 “编码助手”,而是深度参与开发全流程 —— 需求分析阶段,AI 可将自然语言需求转化为 “技术方案文档”“代码架构设计”;开发阶段,AI 可自动生成 “高复用、高性能” 的代码,甚至自主完成 “单元测试、接口测试”;部署运维阶段,AI 可自动监控系统状态,预测潜在风险(如 “未来 2 小时可能出现流量峰值,需扩容服务器”),并自动执行优化操作。例如,开发者仅需输入 “开发一个基于用户行为的推荐系统”,AI 即可生成架构设计图、核心算法代码、数据库表结构,并提供部署方案;

- 全栈与跨领域融合:覆盖 “软件 + 硬件 + AI” 全场景:IDE 将突破 “纯软件开发” 的边界,深度集成硬件开发(嵌入式、物联网)、AI 开发(模型训练、部署)、机器人开发等跨领域工具,成为 “全领域开发平台”。例如,开发者可在同一 IDE 中完成 “AI 模型训练(调用 GPU 资源)→嵌入式设备代码编写(对接单片机)→云端服务器部署(配置 K8s)→移动端 APP 开发(生成 iOS/Android 安装包)”,实现 “端到端” 全流程开发;

- 云原生极致化:“Serverless IDE” 成为主流:本地 IDE 将逐步边缘化,“Serverless 架构” 的云端 IDE 成为主流 —— 开发者无需关心开发环境的部署、资源分配,仅需专注代码编写,所有计算、存储、依赖管理均由云端自动完成;同时,云端 IDE 将与云平台(AWS、阿里云、Azure)深度融合,实现 “代码编写→一键部署→弹性伸缩→运维监控” 的全链路自动化,开发、测试、生产环境完全一致,彻底消除 “环境差异” 问题。

2. 无代码平台的三大扩张方向:企业级能力、生态化、AI 赋能

无代码平台将突破 “轻量应用” 的局限,向 “企业级核心系统、生态化平台、AI 驱动” 方向扩张,成为 “数字化转型的基础设施”:

- 企业级能力升级:支撑复杂业务系统:无代码平台将强化 “高并发处理、大数据量存储、复杂权限管理、多系统集成” 能力,从 “办公工具” 升级为 “企业级核心业务系统”。例如,支持千万级数据存储与查询、复杂流程编排(如跨部门审批、多条件分支)、与 ERP、CRM、数据库等企业现有系统的深度集成,满足大型企业的数字化需求;

- 生态化建设:开放平台与开发者生态:无代码平台将构建 “开放生态”,允许专业开发者通过传统 IDE 开发 “自定义组件、行业模板、集成接口”,并在无代码平台的 “组件市场” 售卖,形成 “专业开发者提供组件、非专业用户使用组件” 的生态闭环。例如,开发者用 Java 编写 “物流轨迹追踪组件”,封装后上传至无代码平台市场,电商企业可直接拖拽该组件搭建 “订单物流查询系统”;

- AI 赋能:从 “可视化拖拽” 到 “自然语言开发”:AI 将深度融入无代码平台,实现 “自然语言驱动开发”—— 用户无需拖拽组件,仅需用自然语言描述需求(如 “搭建一个客户管理系统,包含客户信息录入、订单跟踪、销售报表生成,支持按地区筛选数据”),AI 即可自动生成应用架构、选择合适组件、配置逻辑关系,用户仅需确认或微调即可完成开发;同时,AI 可自动优化应用性能(如 “该表单字段过多,建议拆分为两步提交”)、识别业务风险(如 “该审批流程缺少财务审核节点,可能导致合规问题”)。

3. 两者融合的终极形态:“低代码 IDE” 成为桥梁

未来十年,“低代码(Low-Code)” 将成为传统 IDE 与无代码平台的 “融合桥梁”,形成 “无代码(平民化)→低代码(半专业)→传统 IDE(专业级)” 的梯度工具生态:

- 低代码 IDE 兼具 “无代码的可视化操作” 与 “传统 IDE 的代码扩展能力”:用户可通过拖拽组件快速搭建应用主体,同时可通过 “代码编辑器” 修改组件逻辑、编写自定义脚本(如 Python、JavaScript),适配复杂业务需求;

- 低代码 IDE 将成为企业开发的 “主流工具”:对于大多数中小规模项目,企业将采用低代码 IDE 开发 —— 业务人员负责可视化搭建,专业开发者负责代码扩展与优化,兼顾效率与定制化;传统 IDE 则聚焦 “超大型项目、底层技术开发、AI / 大数据等专业领域”;无代码平台则聚焦 “个人工具、快速原型、简单办公应用”;

- 工具生态的互联互通:无代码、低代码、传统 IDE 将支持 “项目互导、组件复用”,例如无代码平台搭建的应用可导出至低代码 IDE 进行二次开发,低代码 IDE 编写的组件可导入无代码平台供拖拽使用,传统 IDE 开发的模块可封装为低代码组件,实现 “全工具链的协同”。

4. 行业影响与开发者转型建议

这场工具变革将对整个软件行业产生深远影响,开发者需主动适应趋势,完成能力转型:

- 对行业的影响:软件开发的 “门槛持续降低”,更多非技术人员参与到数字创作中,推动 “全民数字化”;企业开发成本大幅降低,数字化转型速度加快;软件行业的分工将更细化 ——“组件开发者”“架构设计师”“业务分析师” 等角色需求增加,基础编码工作的需求减少;

- 对开发者的转型建议:

- 拥抱 AI 工具:熟练使用 IDE 中的 AI 助手,将 AI 作为 “效率工具”,聚焦 “复杂逻辑设计、架构优化、业务理解” 等 AI 无法替代的核心能力;

- 拓展全栈与跨领域能力:不仅掌握单一编程语言,还需了解前端、后端、数据库、云平台、AI 基础,适应 “全栈开发” 趋势;

- 关注低代码 / 无代码生态:学习低代码平台的组件开发、接口集成,参与无代码平台的生态建设(如开发自定义组件、模板),拓展职业边界;

- 强化业务理解能力:从 “单纯写代码” 向 “理解业务、解决业务问题” 转型,成为 “业务 + 技术” 的复合型人才,这是 AI 与无代码无法替代的核心竞争力。

五、总结:工具进化的本质是 “让创造更高效”

无论是传统 IDE 向 “智能云原生全栈平台” 进化,还是无代码平台向 “企业级生态化” 扩张,其核心逻辑都是 “降低开发门槛、提升创造效率”—— 让专业开发者从重复劳动中解放,聚焦核心创新;让非专业用户也能参与数字创作,释放全民创造力。

未来十年,软件开发工具的生态将呈现 “梯度化、协同化、智能化” 的格局:无代码解决 “快与易”,传统 IDE 解决 “深与专”,低代码连接两者,形成覆盖全场景的工具链。这场变革不会淘汰 “开发者”,但会淘汰 “只会写基础代码的开发者”;不会颠覆 “编程思维”,但会重构 “编程的表达方式”。

对于企业而言,应根据业务需求选择合适的工具(复杂项目用传统 IDE,轻量应用用无代码,中等规模项目用低代码),通过 “混合开发模式” 实现效率与定制化的平衡;对于开发者而言,应主动拥抱工具变革,提升核心能力(逻辑思维、业务理解、跨领域知识),在 “全民数字化” 的浪潮中占据核心位置。

最终,工具的进化是为了让 “创造” 本身更聚焦 —— 剥离繁琐的技术细节,让开发者、业务人员、创业者都能专注于 “解决问题、实现创意”,这正是软件工具变革的终极价值。

更多推荐

已为社区贡献5条内容

已为社区贡献5条内容

所有评论(0)