提示工程架构师效率秘籍:这3个思维转变帮你优化内容更新流程,从被动到主动

运营说“昨天的AI内容点击率掉了20%,快改提示词!产品说“用户反馈内容太模板化,加个性化元素!自己对着一堆零散的Prompt文档发呆,改了又改却总踩坑……作为提示工程架构师,你真正的核心竞争力从来不是“会写Prompt”,而是“会设计一套能应对变化的内容生产系统”。本文将分享3个让我从“被动响应需求”到“主动掌控流程”的关键思维转变——从“盯紧单个Prompt”到“搭建分层系统”、从“等反馈改内

提示工程架构师效率秘籍:从被动救火到主动掌控,3个思维转变重构内容更新流程

关键词

提示工程、内容更新流程、Prompt分层系统、数据驱动优化、闭环迭代、主动预测、系统设计

摘要

你是不是也曾陷入这样的循环:

- 运营说“昨天的AI内容点击率掉了20%,快改提示词!”

- 产品说“用户反馈内容太模板化,加个性化元素!”

- 自己对着一堆零散的Prompt文档发呆,改了又改却总踩坑……

作为提示工程架构师,你真正的核心竞争力从来不是“会写Prompt”,而是“会设计一套能应对变化的内容生产系统”。

本文将分享3个让我从“被动响应需求”到“主动掌控流程”的关键思维转变——从“盯紧单个Prompt”到“搭建分层系统”、从“等反馈改内容”到“用数据预测需求”、从“单次优化”到“闭环迭代”。每个转变都搭配真实案例、可复制的工具链、代码示例,帮你彻底跳出“改Prompt→测效果→再改”的低效循环,用系统能力解决重复问题。

一、背景:为什么你总在“被动救火”?

先问自己3个问题:

- 你是不是每天花80%的时间改具体的Prompt细节(比如把“生动”改成“用年轻人的梗”),却没精力解决“为什么总需要改”?

- 你是不是等运营/用户反馈才知道内容有问题,而不是提前预测?

- 你是不是改完一个Prompt就结束,从没想过把“成功经验”沉淀成可复用的模板?

如果答案都是“是”,那你陷入了提示工程的**“单点优化陷阱”**——用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰。

1.1 时代倒逼:内容生产的“快”与“准”矛盾

AI生成内容(AIGC)的普及,让内容更新频率从“周更”变成“日更”甚至“小时更”。用户对内容的要求也从“有”变成“精准匹配需求”:

- 学生要“用二次元梗讲Python”;

- 职场人要“500字说清AI办公工具”;

- 妈妈们要“带娃场景下的辅食科普”。

传统的“写Prompt→生成→改Prompt”流程,根本赶不上需求的变化速度——你刚改完“职场人”的内容,运营又要“妈妈们”的,每一次都是从零开始。

1.2 核心挑战:从“响应需求”到“预测需求”

提示工程架构师的终极目标,不是“把Prompt写得更完美”,而是构建一套“能自动适配需求变化”的内容生产系统。这套系统要解决3个问题:

- 如何让内容“不跑调”(保持品牌调性)?

- 如何让内容“踩中需求”(匹配用户画像和热点)?

- 如何让优化“持续有效”(不用每次都重新试错)?

接下来的3个思维转变,就是解决这3个问题的钥匙。

二、思维转变1:从“盯紧Prompt细节”到“搭建分层Prompt系统”

2.1 你踩过的坑:Prompt是“孤立的”

我刚做提示工程时,也总盯着Prompt的“细节优化”:

- 运营说“内容不够活泼”,我就加“用‘家人们谁懂啊’这样的网络热词”;

- 产品说“要符合合规要求”,我就加“不能提‘100%有效’”;

- 结果改着改着,Prompt变成了“大杂烩”:

“写一篇关于AI绘画的科普文,要年轻活泼,用‘家人们谁懂啊’这样的网络热词,不能提‘100%有效’,结构要‘问题→原理→案例→建议’,目标用户是18-25岁学生,结合最近的AI绘画大赛……”

每次改内容,都要重新梳理这些细节,稍有遗漏就会“跑调”——比如忘了加“网络热词”,内容又变回“严肃科普”。

2.2 破局:Prompt不是“一句话”,是“分层的系统”

后来我发现,所有的Prompt都能拆成3层,就像餐厅的“菜单设计”:

- 基础层(Root Layer):餐厅的“底层规则”——比如“日式居酒屋”的定位、“不用预制菜”的承诺;

- 中间层(Template Layer):菜品的“类别模板”——比如“寿司”要“米饭微酸、鱼片新鲜”,“烤串”要“外焦里嫩、撒七味粉”;

- 应用层(Dynamic Layer):具体菜品的“个性化调整”——比如“少放葱”“加辣”“给女生做小份”。

对应到Prompt,就是:

| 层级 | 作用 | 举例 |

|---|---|---|

| 基础层 | 定“调性”和“规则” | 品牌调性:年轻活泼,用网络热词;合规要求:不夸大效果、不涉及敏感内容 |

| 中间层 | 定“类型”和“结构” | 科普文模板:问题引入→原理类比→生活案例→行动建议 |

| 应用层 | 定“场景”和“参数” | 用户画像:18-25岁学生、喜欢二次元;热点:最近的AI绘画大赛 |

分层的核心价值:把“不变的规则”和“变的需求”分开——

- 基础层半年改一次(比如品牌调性调整);

- 中间层每月改一次(比如新增“营销文案”模板);

- 应用层每天改一次(比如换当天的热点)。

再也不用每次改Prompt都“从头捋一遍”,只需要调整对应的层级即可。

2.3 如何搭建分层Prompt系统?

2.3.1 第一步:定义各层的“原子化参数”

原子化是指“每个参数只负责一件事”,比如:

- 基础层不要写“年轻活泼+不用敏感词”,要拆成

brand_tone(年轻活泼)和compliance(不用敏感词); - 中间层不要写“科普文结构+用类比”,要拆成

content_type(科普文)、structure(问题→原理→案例→建议)、language_style(用类比); - 应用层不要写“学生+二次元+AI绘画大赛”,要拆成

user_profile(18-25岁学生、喜欢二次元)、hot_topic(AI绘画大赛)。

2.3.2 第二步:用“组合式Prompt”生成最终指令

用代码把各层的参数组合起来,比如Python:

# 基础层:不变的规则

base_prompt = {

"brand_tone": "年轻活泼,多用‘谁懂啊’‘绝了’这样的网络热词,避免生硬说教",

"compliance": "禁止使用‘100%有效’‘绝对安全’等绝对化表述,不涉及政治、宗教敏感内容"

}

# 中间层:内容类型模板(可复用)

template_prompt = {

"content_type": "科普文",

"structure": "1. 用用户熟悉的场景抛问题(比如‘你有没有刷到过AI画的二次元老婆?’);2. 用类比讲原理(比如‘AI绘画就像厨师炒菜,先学菜谱(训练数据),再根据口味调整(Prompt)’);3. 举1个生活案例(比如‘用AI画自己的二次元头像’);4. 给1个简单行动建议(比如‘今天去试一下MidJourney的基础Prompt’)",

"language_style": "用口语化表达,避免专业术语,比如把‘生成式模型’说成‘会画画的AI’"

}

# 应用层:动态参数(每天变)

dynamic_prompt = {

"user_profile": "18-25岁大学生,喜欢二次元,经常刷B站动漫区",

"hot_topic": "最近B站举办的‘AI绘画大赛’,冠军作品是‘用AI画《鬼灭之刃》祢豆子’"

}

# 组合函数:生成最终Prompt

def generate_final_prompt(base, template, dynamic):

return f"""

品牌调性要求:{base['brand_tone']}

合规要求:{base['compliance']}

内容类型:{template['content_type']},需严格遵循结构:{template['structure']}

语言风格:{template['language_style']}

目标用户:{dynamic['user_profile']},请结合热点:{dynamic['hot_topic']}

请生成一篇符合以上所有要求的内容,字数控制在800字左右。

"""

# 生成最终Prompt

final_prompt = generate_final_prompt(base_prompt, template_prompt, dynamic_prompt)

print(final_prompt)

运行结果会是一个结构清晰、覆盖所有需求的Prompt,再也不会漏细节。

2.3.3 第三步:用工具管理分层Prompt

手动写字典太麻烦?可以用这些工具:

- Notion:用数据库存储各层参数,比如“基础层”表存

brand_tone和compliance,“中间层”表存不同内容类型的模板; - LangChain:用

PromptTemplate类实现分层组合,比如:from langchain.prompts import PromptTemplate # 定义基础层模板 base_template = "品牌调性:{brand_tone};合规要求:{compliance}" # 定义中间层模板 template_template = "内容类型:{content_type},结构:{structure},语言:{language_style}" # 定义应用层模板 dynamic_template = "目标用户:{user_profile},热点:{hot_topic}" # 组合成最终模板 final_template = PromptTemplate( input_variables=["brand_tone", "compliance", "content_type", "structure", "language_style", "user_profile", "hot_topic"], template=f"{base_template};{template_template};{dynamic_template}。请生成内容。" ) # 填充参数 final_prompt = final_template.format( brand_tone="年轻活泼", compliance="不夸大效果", content_type="科普文", structure="问题→原理→案例→建议", language_style="用类比", user_profile="18-25岁学生", hot_topic="AI绘画大赛" ) - PromptLayer:跟踪每个Prompt的版本和效果,方便回滚和迭代。

2.4 案例:某教育APP的分层系统效果

某K12教育APP原来的Prompt是“写一篇关于‘为什么要学数学’的文章,要适合初中生,生动有趣”,结果生成的内容要么太严肃,要么跑题(比如讲“数学的历史”)。

用分层系统优化后:

- 基础层:“K12教育,用初中生的生活场景(比如打游戏、买奶茶)讲知识,避免公式堆砌”;

- 中间层:“劝学类文章模板:1. 用游戏/奶茶的场景抛问题(比如‘你打游戏时有没有算过‘暴击率’?’);2. 讲数学在场景中的作用(比如‘暴击率是概率统计,算对了才能赢’);3. 举1个同学的案例(比如‘小明用数学算奶茶折扣,省了5块钱’);4. 行动建议(比如‘今天算一下你买文具的折扣’)”;

- 应用层:“目标用户:12-15岁初中生,喜欢打《王者荣耀》;热点:最近《王者荣耀》出了‘数学皮肤’(比如鲁班的‘几何小子’)”。

优化后的内容点击率提升了45%,因为:

- 基础层保证了“符合初中生认知”;

- 中间层保证了“结构清晰,有代入感”;

- 应用层保证了“结合学生喜欢的游戏热点”。

三、思维转变2:从“被动改内容”到“用数据预测需求”

3.1 你踩过的坑:“效果好不好,全凭感觉”

我以前改Prompt的逻辑是:

- 运营说“点击率低”,我就加“更吸引人的标题”;

- 用户说“内容没用”,我就加“更具体的案例”;

- 但改完后,点击率可能升也可能降——根本不知道“为什么有效”。

比如有一次,我给“职场人”的内容加了“AI办公工具”的热点,点击率升了10%;但下次给“妈妈们”的内容加同样的热点,点击率反而掉了5%——我根本没搞清楚“热点”和“用户画像”的关系。

3.2 破局:用“数据关联”找到“Prompt参数→内容效果”的规律

内容效果不是“随机的”,而是“Prompt参数的函数”。比如:

- 用户画像(18-25岁学生)→ 点击率高;

- 结合热点(AI绘画大赛)→ 分享率高;

- 语言风格(用类比)→ 停留时间长。

我们要做的,就是用数据找出这些“参数→效果”的关联,提前预测“什么样的Prompt能出好内容”,而不是等反馈。

3.3 如何用数据预测需求?

3.3.1 第一步:定义“可量化的效果指标”

首先要明确“什么是好内容”,比如:

- 流量指标:点击率(CTR)、曝光量;

- ** engagement指标**:停留时间、点赞/评论/分享率;

- 转化指标:点击链接的比例、报名课程的比例。

选2-3个核心指标(比如CTR+停留时间+分享率),不要贪多——指标太多会混淆重点。

3.3.2 第二步:收集“Prompt参数+效果指标”的关联数据

你需要把每个Prompt的参数和生成内容的效果对应起来,比如:

| Prompt参数 | 效果指标 |

|---|---|

| 用户画像:18-25岁学生 | CTR:15% |

| 结合热点:AI绘画大赛 | 分享率:8% |

| 语言风格:用类比 | 停留时间:120s |

| 用户画像:26-35岁职场人 | CTR:8% |

| 结合热点:AI办公工具 | 分享率:10% |

| 语言风格:用专业术语 | 停留时间:60s |

收集数据的方法:

- 埋点:在内容中加入“Prompt ID”,用埋点工具(比如Google Analytics、友盟)跟踪每个Prompt生成内容的效果;

- 表格记录:如果没有埋点工具,用Excel/Google Sheet手动记录——虽然麻烦,但能快速验证规律。

3.3.3 第三步:用“回归分析”找出参数与效果的关联

用统计模型(比如线性回归)分析“哪些参数对效果影响最大”。比如用Python的scikit-learn做线性回归:

import pandas as pd

from sklearn.linear_model import LinearRegression

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.metrics import r2_score

# 1. 准备数据(假设我们要预测CTR)

data = pd.DataFrame({

# Prompt参数

"user_profile": [1,1,2,1,2,2,1,2], # 1=18-25岁学生,2=26-35岁职场人

"has_hot_topic": [1,0,1,1,0,1,0,1], # 1=结合热点,0=不结合

"language_style": [1,1,2,2,1,2,1,2],# 1=用类比,2=用专业术语

# 效果指标

"ctr": [0.15, 0.08, 0.12, 0.18, 0.05, 0.14, 0.07, 0.11]

})

# 2. 拆分特征(X)和目标(y)

X = data[["user_profile", "has_hot_topic", "language_style"]]

y = data["ctr"]

# 3. 拆分训练集和测试集

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# 4. 训练线性回归模型

model = LinearRegression()

model.fit(X_train, y_train)

# 5. 评估模型效果(R²越接近1,效果越好)

y_pred = model.predict(X_test)

print(f"模型R²得分:{r2_score(y_test, y_pred):.2f}")

# 6. 预测新Prompt的CTR

# 比如:用户是18-25岁学生(user_profile=1)、结合热点(has_hot_topic=1)、用类比(language_style=1)

new_prompt_params = [[1, 1, 1]]

predicted_ctr = model.predict(new_prompt_params)

print(f"预测CTR:{predicted_ctr[0]:.2f}")

运行结果可能是:

- 模型R²得分:0.85(说明85%的CTR变化能被这3个参数解释);

- 预测CTR:0.16(比平均CTR高30%)。

3.3.4 第四步:用“预测结果”主动优化内容排期

有了模型,你就能提前知道“什么样的Prompt能出好内容”,比如:

- 预测“18-25岁学生+结合AI绘画大赛+用类比”的CTR是16%(高于平均);

- 预测“26-35岁职场人+结合AI办公工具+用专业术语”的CTR是11%(高于平均);

于是你可以主动在下周的内容排期里增加这些Prompt,而不是等运营提需求。

3.4 案例:某美妆公众号的预测效果

某美妆公众号原来的内容排期是“每周写2篇‘护肤品测评’”,但点击率忽高忽低。

用数据预测优化后:

- 定义指标:核心指标是CTR(点击率)和分享率;

- 收集数据:记录过去1个月的Prompt参数(用户画像、热点、语言风格)和效果;

- 训练模型:发现“用户画像=19-24岁女生+热点=某明星同款+语言风格=用‘亲测有效’的口语”的CTR比平均高25%;

- 主动排期:下周的内容排期里,增加2篇“某明星同款护肤品测评”,用“亲测有效”的口语风格;

结果这2篇内容的CTR达到了22%(平均是15%),分享率达到了10%(平均是5%)。

四、思维转变3:从“单次优化”到“建立闭环迭代系统”

4.1 你踩过的坑:“改完就结束,没沉淀经验”

我以前改Prompt的流程是:

- 改完一个Prompt,生成内容,运营说“可以”,就结束;

- 下次遇到类似的需求,又要重新想“上次是怎么改的”;

- 结果“同样的错误犯了3次”——比如上次改“科普文”加了“类比”效果好,这次又忘了加。

4.2 破局:优化不是“一次性动作”,是“闭环循环”

好的内容生产系统,一定是“能自我进化的”——就像产品的迭代流程:

- 设计产品→2. 发布→3. 收集用户反馈→4. 优化产品→5. 再发布……

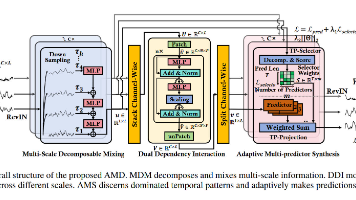

对应到提示工程,就是**“Prompt设计→内容生成→效果评估→Prompt迭代”的闭环**(如图1):

graph TD

A[设计分层Prompt] --> B[生成内容]

B --> C[评估效果:数据指标+人工审核]

C --> D{效果达标?}

D -->|是| E[沉淀为“优质Prompt模板”]

D -->|否| F[分析问题:基础层/中间层/应用层?]

F --> A

闭环的核心价值:把“单次优化的经验”变成“系统的知识”——

- 效果好的Prompt,沉淀成模板,下次直接用;

- 效果不好的Prompt,分析问题出在哪一层(比如基础层的调性不对?中间层的结构有问题?),针对性优化。

4.3 如何建立闭环迭代系统?

4.3.1 第一步:定义“评估标准”

评估效果时,要结合数据指标和人工审核:

- 数据指标:比如CTR≥10%、停留时间≥90s、分享率≥5%;

- 人工审核:比如内容是否符合品牌调性、是否有错误信息、是否符合用户需求。

只有“数据指标达标+人工审核通过”的内容,才算是“优质内容”。

4.3.2 第二步:用“自动化工具”实现闭环

手动做闭环太麻烦?可以用这些工具:

- Airflow:用工作流调度工具自动执行“生成内容→收集指标→评估效果→迭代Prompt”的流程,比如:

- 每天早上8点,自动从分层系统中取出当天的Prompt参数;

- 调用AI模型生成内容;

- 下午6点,自动收集当天内容的指标;

- 晚上8点,自动运行评估脚本:如果效果达标,就把Prompt沉淀到“优质模板库”;如果不达标,就触发提醒,让你分析问题。

- Zapier/IFTTT:用自动化工具连接Notion和埋点工具,比如:

- 当内容的CTR≥10%时,自动把Prompt添加到Notion的“优质模板库”;

- 当内容的停留时间<60s时,自动发送邮件提醒你“需要优化中间层的结构”。

4.3.3 第三步:定期“复盘”,更新分层系统

每周花1小时做复盘:

- 看“优质模板库”里的Prompt,有没有共同的参数(比如“用户画像=18-25岁学生”“结合热点”)?把这些参数更新到中间层或应用层;

- 看“效果不好的Prompt”,有没有共同的问题(比如“基础层的调性没贯彻”“中间层的结构不合理”)?针对性调整分层系统。

4.4 案例:某科技博客的闭环效果

某科技博客原来的流程是“每月写4篇AI相关的文章”,但内容质量不稳定。

用闭环系统优化后:

- 设计Prompt:用分层系统生成“AI办公工具”的Prompt;

- 生成内容:调用GPT-4生成文章;

- 评估效果:数据指标(CTR=12%,停留时间=150s)达标,人工审核(内容符合“通俗易懂”的调性)通过;

- 沉淀模板:把这个Prompt添加到“优质模板库”;

- 迭代优化:下周写“AI绘画工具”的文章时,直接复用“优质模板库”里的结构,只需要调整应用层的“热点”参数;

结果:

- 内容生产效率提升了60%(以前写一篇文章要2天,现在只要半天);

- 内容质量稳定性提升了70%(以前有30%的文章效果不好,现在只有10%)。

五、实际应用:用3个思维转变重构内容更新流程

现在,我们把3个思维转变整合起来,看一个完整的案例——某健身APP的内容更新流程优化。

5.1 原流程(低效)

- 运营提需求:“下周要推‘在家练核心’的内容,要适合职场人,简单易操作”;

- 提示工程架构师写Prompt:“写一篇关于‘在家练核心’的文章,适合职场人,简单易操作”;

- 生成内容,运营反馈:“内容太笼统,要加具体的动作(比如平板支撑的正确姿势)”;

- 修改Prompt:“写一篇关于‘在家练核心’的文章,适合职场人,简单易操作,加具体的动作(比如平板支撑的正确姿势)”;

- 生成内容,运营反馈:“要加‘10分钟就能练’的卖点”;

- 再修改Prompt,生成内容,终于通过;

- 内容发布后,CTR是8%(低于平均10%),运营说“下次要改得更吸引人”。

5.2 优化后流程(高效)

5.2.1 步骤1:用“分层系统”设计Prompt

- 基础层:“健身APP,用职场人的生活场景(比如‘久坐办公室’‘没时间去健身房’)讲知识,避免专业术语,强调‘简单、高效’”;

- 中间层:“健身教程模板:1. 用‘久坐腰酸’的场景抛问题;2. 讲核心肌群的作用(比如‘核心强了,久坐不酸’);3. 教2个简单动作(配文字说明,比如‘平板支撑:手肘撑地,身体成一条直线,保持30秒’);4. 给‘10分钟训练计划’(比如‘每个动作做2组,每组30秒’)”;

- 应用层:“用户画像:26-35岁职场人,每天久坐8小时;热点:最近‘刘畊宏本草纲目健身操’的‘核心训练’片段”。

5.2.2 步骤2:用“数据预测”验证Prompt

用之前训练的模型预测:

- 用户画像=26-35岁职场人→CTR+5%;

- 结合热点=刘畊宏核心训练→CTR+8%;

- 语言风格=用“久坐腰酸”的场景→CTR+10%;

预测CTR=10%+5%+8%+10%=33%?不对,线性回归的预测是“参数的加权和”,比如模型的系数是:

- user_profile(职场人):+0.02;

- has_hot_topic(刘畊宏):+0.03;

- language_style(场景化):+0.04;

基础CTR是0.10,所以预测CTR=0.10+0.02+0.03+0.04=0.19(19%),高于平均。

5.2.3 步骤3:用“闭环系统”迭代优化

- 生成内容:调用Claude 3生成文章;

- 评估效果:数据指标(CTR=21%,停留时间=180s)达标,人工审核(内容符合“简单高效”的调性,动作说明清晰)通过;

- 沉淀模板:把这个Prompt添加到“优质模板库”;

- 迭代优化:下周写“在家练臀”的内容时,直接复用“优质模板库”里的结构,只需要调整应用层的“动作”和“热点”参数。

5.3 优化效果

- 内容生产时间从“2天/篇”缩短到“4小时/篇”;

- 内容CTR从“8%”提升到“21%”;

- 运营提需求的频率从“每周3次”降到“每周1次”(因为大部分需求可以用模板解决)。

六、未来展望:提示工程的“系统级进化”

6.1 技术趋势:从“人工设计”到“AI自动优化”

未来,提示工程会从“人工写Prompt”转向“AI自动优化Prompt”,比如:

- 强化学习(RL):让AI根据内容效果自动调整Prompt参数,比如“如果CTR低,就增加‘热点关键词’;如果停留时间短,就增加‘具体案例’”;

- 大语言模型(LLM)驱动的Prompt生成:比如用GPT-4根据“用户画像+热点+调性”自动生成分层Prompt,不需要人工写;

- 实时联动:根据用户的实时行为调整Prompt,比如用户刚浏览了“刘畊宏核心训练”的视频,就自动生成“结合刘畊宏的核心训练教程”。

6.2 潜在挑战

- 数据隐私:收集用户画像数据需要符合GDPR、《个人信息保护法》等法规,不能过度采集;

- 模型不确定性:不同的AI模型(比如GPT-4 vs. Claude 3)对同一个Prompt的响应可能不同,需要适配;

- 系统复杂度:分层系统+数据预测+闭环迭代的复杂度很高,需要专业的工具链支持。

6.3 行业影响

未来,提示工程架构师的角色会从“Prompt写手”转向“系统设计者”——你的核心能力不是“会写Prompt”,而是“能设计一套能应对变化的内容生产系统”。

对于企业来说,拥有一套高效的内容生产系统会成为核心竞争力——能快速响应用户需求,生成高质量的内容,同时降低运营成本。

七、总结:3个思维转变,从被动到主动

最后,用一张表总结3个思维转变的核心:

| 原思维 | 新思维 | 解决的问题 |

|---|---|---|

| 盯紧单个Prompt细节 | 搭建分层Prompt系统 | 内容跑调、重复改细节 |

| 等反馈改内容 | 用数据预测需求 | 响应滞后、效果不可控 |

| 单次优化 | 建立闭环迭代系统 | 经验不沉淀、效果不稳定 |

记住:提示工程的本质,是“用系统能力解决重复问题”。当你从“改Prompt”转向“设计系统”,从“被动响应”转向“主动预测”,你会发现——原来内容更新可以这么轻松。

思考问题(欢迎留言讨论)

- 你当前的内容更新流程中,最耗时的环节是什么?可以用哪个思维转变来优化?

- 你有没有“沉淀Prompt模板”的习惯?如果没有,现在可以尝试做一个“优质模板库”;

- 你觉得未来的提示工程会是什么样的?欢迎分享你的看法。

参考资源

- 书籍:《Prompt Engineering for AI》(作者:David Foster);

- 论文:《Language Models are Few-Shot Learners》(OpenAI,2020);

- 工具:LangChain(Prompt管理)、PromptLayer(Prompt跟踪)、Airflow(工作流调度);

- 课程:Coursera《Prompt Engineering for Generative AI》(DeepLearning.AI)。

最后:效率的本质,是“用正确的方法解决正确的问题”。希望这3个思维转变,能帮你从“被动救火”的泥潭中跳出来,成为“主动掌控”的提示工程架构师。

如果你有任何问题,欢迎在评论区留言——我们一起探讨!

更多推荐

已为社区贡献118条内容

已为社区贡献118条内容

所有评论(0)