Flash Attention-4深度解析:算法优化与性能提升20%的大模型加速技术!

本文详细解析了Flash Attention-4(FA4)的技术实现与优化。FA4通过高效在线softmax算法减少90%输出重缩放操作,并采用exp近似加速提升吞吐量。工程上利用warp specialization设计5阶段流水线,相比Nvidia cuDNN Attention内核性能提升约20%。文章深入分析了FA4与前代产品的差异,包括算法改进、硬件适配和精度支持等方面,为优化大模型推理

FA4 虽然论文还没出来,但是代码已经开源。目前网上的分析较少,笔者最近看到有个英文博客对 FA4 代码进行了分析,虽然不是很全面,但是也基本上能对 FA4 有个大概的认识。

总的来说,FA4 针对 B 系列进行了优化,关键算法改进包括:

- 高效的在线 softmax:采用了一种新型在线 softmax 算法,可跳过 90% 的输出重缩放操作。

- exp 近似加速:为更有效地使 softmax 计算与张量核计算重叠,运用指数的软件模拟以提升吞吐量。

此外,FA4 在工程实现上也做了优化,利用 warp specialization 的特性设计了 5 阶段的流水线,充分发挥了 GPU 的并行性。

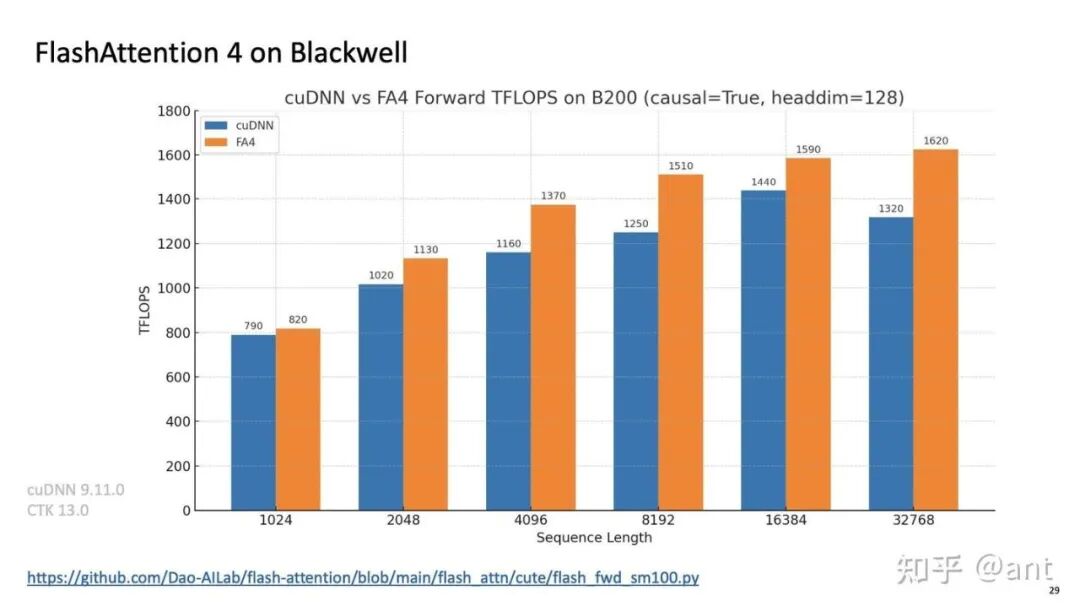

前向推理的计算效率对比,可见 FA4 相对于 Nvidia cuDNN Attention 内核性能提升约 20%。(B200 FP16 算力为 4.5PFLOPS,图中可见算力利用率最高为 36%)

本文档主要参考的外部资源如下:

博客网址:http://modal.com/blog/reverse-engineer-flash-attention-4

代码仓库:http://GitHub.com/Dao-AILab/flash-attention/blob/main/flash_attn/cute/flash_fwd_sm100.py

GPU 术语表:http://modal.com/gpu-glossary/device-hardware/tensor-memory

值得一提的是,截止到 2025 年 11 月 6 日,FA4 仅支持 FP16/BF16 精度的计算。

一、算法改进

(1)高效在线 softmax

核心思想:当发现新的最大值时,之前累加的结果需要按比例校正。与旧版每次遇新最大值就更新相比,FA4 只有在最大值变化足够大以威胁数值稳定时才更新缩放因子

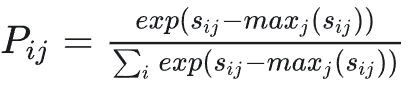

背景补充:softmax 在计算 exp 时,为了数值稳定,需要减去最大值,即:

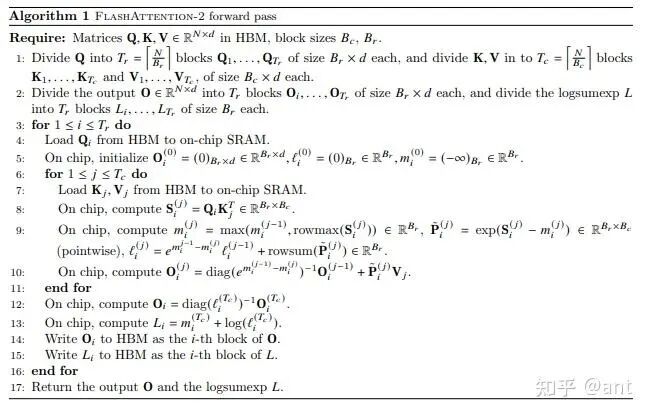

在 FA 中,采用 online softmax,计算流程如下:

减去最大值需要在 cuda core 操作,由于最大值的变化,频繁的更新数据会带来较大的计算开销。

而该操作其实是为了数值稳定,直观上如果最大值的变化没有大到会影响数值稳定,那么就可以不用更新,这样可以减少计算。

FA4 正是利用了这个思想,通过这种方式,可以将更新的计算减少 10 倍。

FA4 中具体的实现:

@cute.jit

def update_row_max(self, acc_S_row: cute.TensorSSA, is_first: int) -> Tuple[Float32, Float32]:

if cutlass.const_expr(is_first):

row_max_new = self._compute_row_max(acc_S_row)

row_max_safe = row_max_new if row_max_new != -cutlass.Float32.inf else 0.0

acc_scale = 0.0

else:

row_max_old = self.row_max[0]

row_max_new = self._compute_row_max(acc_S_row, init_val=row_max_old)

row_max_safe = row_max_new if row_max_new != -cutlass.Float32.inf else 0.0

acc_scale_ = (row_max_old - row_max_safe) * self.scale_log2

acc_scale = utils.exp2f(acc_scale_)

if cutlass.const_expr(self.rescale_threshold > 0.0):

if acc_scale_ >= -self.rescale_threshold:

row_max_new = row_max_old

row_max_safe = row_max_old

acc_scale = 1.0

self.row_max[0] = row_max_new

return row_max_safe, acc_scale

(2)exp 近似加速

核心思想:利用 cuda core 对 exp 进行近似计算,缓解 SFU 的计算瓶颈。

背景补充:GPU 中 SFU 进行 exp 计算的原理。

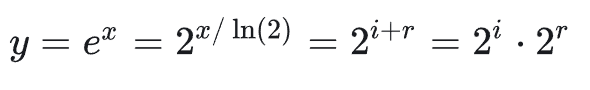

GPU 使用近似算法来计算 y=exp(x)。具体地,我们可以用数学恒等式将 exp(x)进行拆解:

其中:

于是可以:

- 用整数移位或指数域加法高效实现 2^i。

- 对小数部分,用 查表 + 多项式近似 实现。

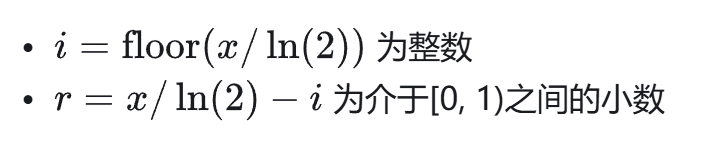

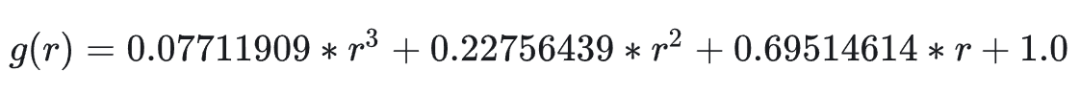

FA4 中,使用 Horner 多项式近似方法来近似计算 f(r)=2^r:

将 f® 和 g® 画图如下,可见在 [0, 1) 之间,两者几乎重合:

f® 和 g® 在 [0,1] 之内几乎重合

FA4 中的实现:

- 并非所有 exp 都采用了近似实现,有一部分仍然使用 SFU 去计算,对应如下代码 28-32 行。

- 可以将 g® 变为 3 个乘加操作(FMA,即(((c3 * r) + c2) * r + c1) * r + c0 ),对应如下代码的 65-67 行。

@cute.jit

def apply_exp2_convert(

self,

acc_S_row: cute.Tensor,

acc_S_row_converted: cute.Tensor,

e2e: cutlass.Constexpr[bool] = False,

e2e_freq: cutlass.Constexpr[int] = 16,

e2e_res: cutlass.Constexpr[int] = 4,

e2e_frg_limit: cutlass.Constexpr[int] = 1,

):

assert cute.size(acc_S_row.shape) % 2 == 0, 「acc_S_row must have an even number of elements」

frg_tile = 32

assert frg_tile % 2 == 0

frg_cnt = cute.size(acc_S_row) // frg_tile

assert cute.size(acc_S_row) % frg_tile == 0

acc_S_row_frg = cute.logical_divide(acc_S_row, cute.make_layout(frg_tile))

acc_S_row_converted_frg = cute.logical_divide(

acc_S_row_converted, cute.make_layout(frg_tile)

)

for j in cutlass.range_constexpr(frg_cnt):

for k in cutlass.range_constexpr(0, cute.size(acc_S_row_frg, mode=[0]), 2):

# acc_S_row_frg[k, j] = utils.exp2f(acc_S_row_frg[k, j])

# acc_S_row_frg[k + 1, j] = utils.exp2f(acc_S_row_frg[k + 1, j])

if cutlass.const_expr(not e2e):

acc_S_row_frg[k, j] = cute.arch.exp2(acc_S_row_frg[k, j])

acc_S_row_frg[k + 1, j] = cute.arch.exp2(acc_S_row_frg[k + 1, j])

else:

if cutlass.const_expr(k % e2e_freq < e2e_freq - e2e_res or j >= frg_cnt - e2e_frg_limit):

acc_S_row_frg[k, j] = cute.arch.exp2(acc_S_row_frg[k, j])

acc_S_row_frg[k + 1, j] = cute.arch.exp2(acc_S_row_frg[k + 1, j])

else:

acc_S_row_frg[k, j], acc_S_row_frg[k + 1, j] = utils.e2e_asm2(acc_S_row_frg[k, j], acc_S_row_frg[k + 1, j])

acc_S_row_converted_frg[None, j].store(

acc_S_row_frg[None, j].load().to(acc_S_row_converted.element_type)

)

#code

in flash_attn/cute/utils.py

@dsl_user_op

def e2e_asm2(x: Float32, y: Float32, *, loc=None, ip=None) -> Tuple[Float32, Float32]:

out_f32x2 = llvm.inline_asm(

llvm.StructType.get_literal([T.f32(), T.f32()]),

[Float32(x).ir_value(loc=loc, ip=ip), Float32(y, loc=loc, ip=ip).ir_value()],

{\n\t」

.reg .f32 f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7;\n\t

.reg .b64 l1, l2, l3, l4, l5, l6, l7, l8, l9, l10;\n\t

.reg .s32 r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8;\n\t

max.ftz.f32 f1, $2, 0fC2FE0000;\n\t

max.ftz.f32 f2, $3, 0fC2FE0000;\n\t

mov.b64 l1, {f1, f2};\n\t

mov.f32 f3, 0f4B400000;\n\t

mov.b64 l2, {f3, f3};\n\t

add.rm.ftz.f32x2 l7, l1, l2;\n\t

sub.rn.ftz.f32x2 l8, l7, l2;\n\t

sub.rn.ftz.f32x2 l9, l1, l8;\n\t

mov.f32 f7, 0f3D9DF09D;\n\t # 0f3D9DF09D=0.07711908966302872

mov.b64 l6, {f7, f7};\n\t

mov.f32 f6, 0f3E6906A4;\n\t # 0f3E6906A4=0.22756439447402954

mov.b64 l5, {f6, f6};\n\t

mov.f32 f5, 0f3F31F519;\n\t # 0f3F31F519=0.6951461434364319

mov.b64 l4, {f5, f5};\n\t

mov.f32 f4, 0f3F800000;\n\t # 0f3F800000=1

mov.b64 l3, {f4, f4};\n\t

fma.rn.ftz.f32x2 l10, l9, l6, l5;\n\t

fma.rn.ftz.f32x2 l10, l10, l9, l4;\n\t

fma.rn.ftz.f32x2 l10, l10, l9, l3;\n\t

mov.b64 {r1, r2}, l7;\n\t

mov.b64 {r3, r4}, l10;\n\t

shl.b32 r5, r1, 23;\n\t

add.s32 r7, r5, r3;\n\t

shl.b32 r6, r2, 23;\n\t

add.s32 r8, r6, r4;\n\t

mov.b32 $0, r7;\n\t

mov.b32 $1, r8;\n\t

}\n,

=r,=r,f,f,

has_side_effects=False,

is_align_stack=False,

asm_dialect=llvm.AsmDialect.AD_ATT,

)

out0 = Float32(llvm.extractvalue(T.f32(), out_f32x2, [0], loc=loc, ip=ip))

out1 = Float32(llvm.extractvalue(T.f32(), out_f32x2, [1], loc=loc, ip=ip))

return out0, out1

二、工程优化

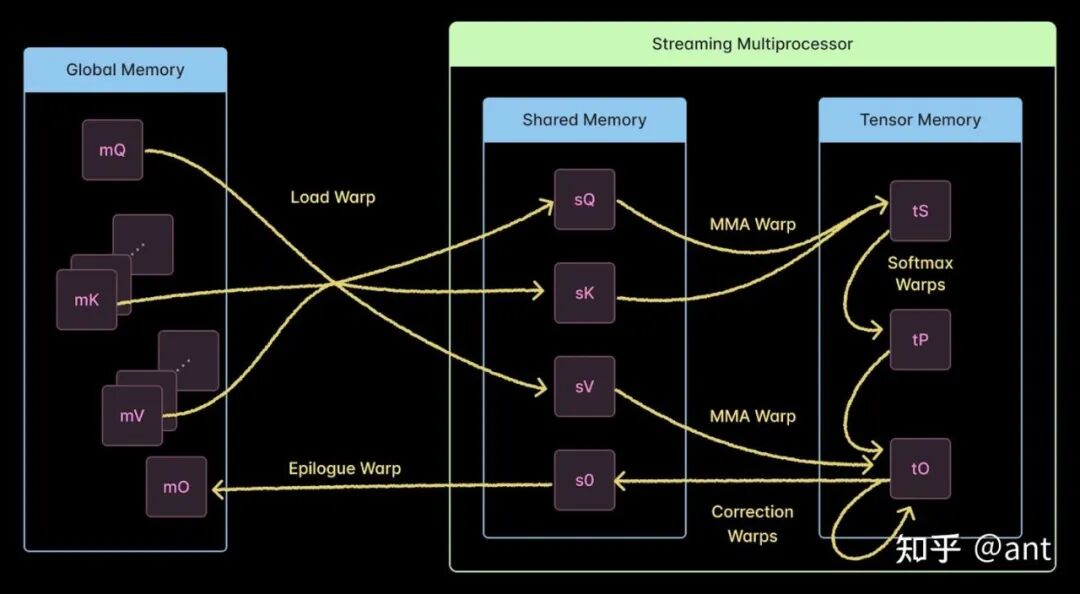

FA4 将一个 CTA 的工作细分到多个 warp 上,利用 Warp 专门执行不同功能:在一个时钟周期内,硬件的 Warp 调度器可以同时处理 Load、MMA、Softmax 等不同任务的 warp,当一个 warp 因数据加载而阻塞时,其他 warp 已可执行。

FA4 的多阶段异步管线相对于 FA3 的“乒乓”两阶段管线是一个巨大跃迁。这种设计使得绝大多数时钟周期均有有效指令在执行,显著提高吞吐率。具体来说,一个 CTA 启动后,会按照以下流水线展开任务:

Load Warp:从全局内存预取数据。Load warp 利用张量内存加速器 (TMA) 异步地将查询块 Q 加载到共享内存,并循环“流式”加载所有对应的 K、V 块。

TMA 硬件自动计算地址并发起数据传输,减小了寄存器压力和加载延迟。不同 warp 之间通过 barrier 进行同步。

MMA Warp:在共享内存中执行矩阵乘加(Tensor Core)。MMA warp 针对每个查询块和键块运行张量核矩阵乘累加,先计算未归一化的注意力分数块 S,再利用这些分数对值块 V 做加权累加生成部分输出。

这里使用内嵌 PTX 指令(如 tcgen05.mma.cta_group::1,对应 Blackwell 5 代 Tensor Core)来调度 Tensor Core 硬件,所有乘加运算都在单个线程块(CTA)内完成。

中间结果 S 和 O 累积在张量内存(Tensor Memory,作为 L1 Cache)中,以充分利用快速存储降低对全局内存的访问。

Softmax Warps:对 S 块进行归一化处理。一组 Softmax warp 从张量内存中取出 S 值到寄存器,执行指数运算并累加求和。

由于 Tensor Core 仅支持矩阵乘,这里需要将数据移至标量计算资源;FA4 通过 CUDA 核心执行指数近似。

具体而言,对于较小的头维度,FA4 混合使用硬件 SFU 和软件近似:它将指数运算分解为两部分(整数部分和小数部分),对小数部分使用 3 次多项式近似计算。

该多项式采用 Horner 方法(3 次 fused-multiply-add)在寄存器中计算,有效缓解了 SFU 的瓶颈。

Softmax 过程还采用在线算法维护当前行的最大值和指数和。当发现新的最大值时,之前累加的结果需要按比例校正。

与旧版每次遇新最大值就更新相比,FA4 只有在最大值变化足够大以威胁数值稳定时才更新缩放因子,据报道将修正操作次数减少了约 10 倍。

Correction Warps:对先前计算的输出执行数值校正。

四个 Correction warp 监视归一化过程中的最大值变化,当 Softmax 阶段更新了新的缩放因子时,它们会加载对应的输出 O 块(从张量内存到寄存器)进行按比例缩放。

随后将最终结果写回共享内存(称为 correction_epilogue),并通知 Epilogue warp 可以复用该缓冲区。

Epilogue Warp:将输出从共享内存写回全局内存。根据硬件配置,通常有 1–2 个 Epilogue warp 完成这个工作。

如果允许使用 TMA,则单个 Epilogue warp 等待 Correction 完成后直接通过 TMA 将结果块传输回全局内存。

三、关键差异对比(FA 1/2/3 vs FA4)

FlashAttention-4 相对于前作在架构设计、算法策略和硬件适配上都有显著变化:

Pipeline Stage 与 Warp Specialization:FA1/FA2 的注意力核通常只是对大矩阵分块进行标准计算;

FA3 在 Hopper GPU 引入了双阶段(ping-pong)流水线,使用较少的生产者/消费者 warp 交替执行矩阵乘和 softmax。

而 FA4 在 Blackwell 上设计了更复杂的五阶段管线(Load/MMA/Softmax/Correction/Epilogue),每个阶段专门分配 warp 组并行执行。这种精细划分使各阶段能在硬件上高度并行化,进一步减少了空闲时间。

精度与新特性支持:FA3 在 Hopper 引入了低精度(FP8)支持,大幅提升吞吐率;FA4 最初仅支持 BF16/FP16(尚未在第一版支持 FP4 运算),因此当前在更低精度模式下仍有提升空间。

Softmax 算法改进:前几代 FlashAttention 均使用 GPU SFU(特殊功能单元)执行指数运算,当发现新的最大值时立即对之前输出做校正。

FA4 则创新性地使用可配置的多项式近似并行计算 exp2,同时引入只在必要时更新缩放因子的在线策略。

前者减少了对稀缺 SFU 的依赖,后者则减少了约 10 倍的校正次数,提高了软硬件协同效率。

四、如何系统的学习大模型 AI ?

由于新岗位的生产效率,要优于被取代岗位的生产效率,所以实际上整个社会的生产效率是提升的。

但是具体到个人,只能说是:

“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。

这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。

我在一线互联网企业工作十余年里,指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。

我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,也可以通过我们的能力和经验解答大家在人工智能学习中的很多困惑,所以在工作繁忙的情况下还是坚持各种整理和分享。但苦于知识传播途径有限,很多互联网行业朋友无法获得正确的资料得到学习提升,故此将并将重要的AI大模型资料包括AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频免费分享出来。

一直在更新,更多的大模型学习和面试资料已经上传带到CSDN的官方了,有需要的朋友可以扫描下方二维码免费领取【保证100%免费】👇👇

01.大模型风口已至:月薪30K+的AI岗正在批量诞生

2025年大模型应用呈现爆发式增长,根据工信部最新数据:

国内大模型相关岗位缺口达47万

初级工程师平均薪资28K(数据来源:BOSS直聘报告)

70%企业存在"能用模型不会调优"的痛点

真实案例:某二本机械专业学员,通过4个月系统学习,成功拿到某AI医疗公司大模型优化岗offer,薪资直接翻3倍!

02.大模型 AI 学习和面试资料

1️⃣ 提示词工程:把ChatGPT从玩具变成生产工具

2️⃣ RAG系统:让大模型精准输出行业知识

3️⃣ 智能体开发:用AutoGPT打造24小时数字员工

📦熬了三个大夜整理的《AI进化工具包》送你:

✔️ 大厂内部LLM落地手册(含58个真实案例)

✔️ 提示词设计模板库(覆盖12大应用场景)

✔️ 私藏学习路径图(0基础到项目实战仅需90天)

第一阶段(10天):初阶应用

该阶段让大家对大模型 AI有一个最前沿的认识,对大模型 AI 的理解超过 95% 的人,可以在相关讨论时发表高级、不跟风、又接地气的见解,别人只会和 AI 聊天,而你能调教 AI,并能用代码将大模型和业务衔接。

- 大模型 AI 能干什么?

- 大模型是怎样获得「智能」的?

- 用好 AI 的核心心法

- 大模型应用业务架构

- 大模型应用技术架构

- 代码示例:向 GPT-3.5 灌入新知识

- 提示工程的意义和核心思想

- Prompt 典型构成

- 指令调优方法论

- 思维链和思维树

- Prompt 攻击和防范

- …

第二阶段(30天):高阶应用

该阶段我们正式进入大模型 AI 进阶实战学习,学会构造私有知识库,扩展 AI 的能力。快速开发一个完整的基于 agent 对话机器人。掌握功能最强的大模型开发框架,抓住最新的技术进展,适合 Python 和 JavaScript 程序员。

- 为什么要做 RAG

- 搭建一个简单的 ChatPDF

- 检索的基础概念

- 什么是向量表示(Embeddings)

- 向量数据库与向量检索

- 基于向量检索的 RAG

- 搭建 RAG 系统的扩展知识

- 混合检索与 RAG-Fusion 简介

- 向量模型本地部署

- …

第三阶段(30天):模型训练

恭喜你,如果学到这里,你基本可以找到一份大模型 AI相关的工作,自己也能训练 GPT 了!通过微调,训练自己的垂直大模型,能独立训练开源多模态大模型,掌握更多技术方案。

到此为止,大概2个月的时间。你已经成为了一名“AI小子”。那么你还想往下探索吗?

- 为什么要做 RAG

- 什么是模型

- 什么是模型训练

- 求解器 & 损失函数简介

- 小实验2:手写一个简单的神经网络并训练它

- 什么是训练/预训练/微调/轻量化微调

- Transformer结构简介

- 轻量化微调

- 实验数据集的构建

- …

第四阶段(20天):商业闭环

对全球大模型从性能、吞吐量、成本等方面有一定的认知,可以在云端和本地等多种环境下部署大模型,找到适合自己的项目/创业方向,做一名被 AI 武装的产品经理。

- 硬件选型

- 带你了解全球大模型

- 使用国产大模型服务

- 搭建 OpenAI 代理

- 热身:基于阿里云 PAI 部署 Stable Diffusion

- 在本地计算机运行大模型

- 大模型的私有化部署

- 基于 vLLM 部署大模型

- 案例:如何优雅地在阿里云私有部署开源大模型

- 部署一套开源 LLM 项目

- 内容安全

- 互联网信息服务算法备案

- …

学习是一个过程,只要学习就会有挑战。天道酬勤,你越努力,就会成为越优秀的自己。

如果你能在15天内完成所有的任务,那你堪称天才。然而,如果你能完成 60-70% 的内容,你就已经开始具备成为一名大模型 AI 的正确特征了。

这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN,朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】

更多推荐

已为社区贡献498条内容

已为社区贡献498条内容

所有评论(0)