人工智能技术在电力系统中的应用现状与发展前景

电力数据增强可以减少对特定样本的依赖,生成更多的电力特征训练样本,从而提升模型的泛化能力。还可以引入类脑智能,在海量数据基础上,不完全依赖电网模型,通过大数据和人工智能算法,透过数据关系发现电力系统运行规律,实现电网的智能监测、智能分析、智能决策、智能管理、智能运行、智能导航。基于知识—数据融合驱动和生成式大模型的电力人工智能技术,通过整合海量数据和电力行业专业知识,利用大模型技术的自主学习能力,

近年来人工智能技术取得重大突破,生成式大模型诞生标志着AI技术进入新阶段,同时也给传统行业新一轮发展带来契机。2023中央经济工作会议提出,要发展数字经济,加快推动人工智能的发展,广泛应用数智技术和绿色技术,促进传统产业的转型升级。2024年,“人工智能+”行动首次写入政府工作报告。2025年,国务院颁布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。人工智能技术发展获得全社会前所未有的重视。

当前,电力系统建设目标是全面建成新型电力系统,面临着高比例新能源、大量新型多元负荷类型以及海量电力电子装备接入。新型电力系统将面临系统规模指数级增大、海量数据待采集分析,新能源新负荷高随机波动,系统安全机理愈加复杂,发输配用电各环节主体深度协作、高时效性优化决策困难巨大等诸多问题,传统电力系统研究方法已经难以应对,但是人工智能技术的突破提供了新的解决思路。

依托第一代符号主义人工智能与第二代连接主义人工智能,结合诞生了知识—数据融合驱动的第三代人工智能技术。基于知识—数据融合驱动和生成式大模型的电力人工智能技术,通过整合海量数据和电力行业专业知识,利用大模型技术的自主学习能力,为电力系统的科研、制造、建设、生产、运营及管理的全产业链提供智能化工具,为实现新型电力系统建设提供了有力支撑。

PART 01 电力系统人工智能的五种技术介绍

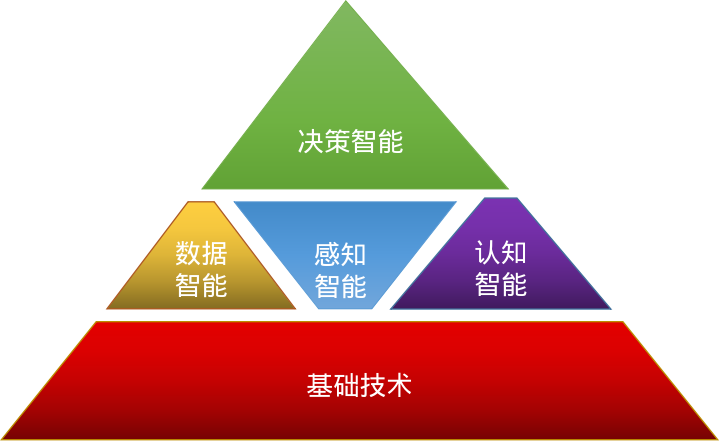

依托人工智能技术,结合电力行业需求,形成了电力人工智能技术图谱,包含:基础技术、数据智能、感知智能、认知智能、以及决策智能,如图1所示。

图1 电力人工智能技术图谱分类

(一)基础技术

基础技术为电力人工智能提供各种算法、模型、计算框架等软件技术和硬件技术支撑,主要分为3个大类:智能芯片及计算、生成式智能和平台技术。

智能芯片及计算是电力人工智能发展和应用的基础。目前存算一体芯片在一定程度上满足算力更强、存储更大和能耗更低的电力系统需求,能够配置电力现场终端设备,例如巡检无人机、电力智能传感器、电力智能电表等,打通电力人工智能技术落地的“最后一公里”。在电力系统中,生成式智能从海量样本中提炼知识,构建电力生成式模型并应用于实际场景中,实现电力领域的智能优化决策。平台技术涵盖了云边协同技术、分布式训练技术以及低门槛大模型微调技术等多个方面,通过整合计算资源和边缘端实时数据,实现模型训练与推理的高效协同,提升了电力人工智能系统的响应速度和处理效率。

(二)数据智能

数据是人工智能技术的重要基础,可以从海量数据中提取出有价值的信息和知识。电力数据智能技术整体上达到了较高的实用化水平,具备了较成熟的推广应用条件,主要包括:电力数据融合、电力数据增强、电力数据分析、电力数据安全计算等4个方向技术。

电力数据融合是将多种电力数据进行联合、相关、组合以及挖掘,以产生比单一种类电力数据更加有价值的信息,从而支撑电力应用场景分析。目前在新能源功率预测、负荷预测等电力场景已经取得良好的应用成效。电力数据增强可以减少对特定样本的依赖,生成更多的电力特征训练样本,从而提升模型的泛化能力。目前在电力系统场景生成、电网暂态稳定评估与样本增强、电力变压器故障样本增强等场景已经取得良好的应用成效。电力数据分析可以从海量电力数据中揭示出隐含的、未知的信息和规律。目前在负荷预测、窃电检测、电力系统量测数据异常检测与重构等电力场景已经取得良好的应用成效。

电力数据安全计算旨在充分保护数据和隐私安全的前提下进行电力数据分析计算,实现对数据的“可用不可见”,目前在电力变压器故障诊断、电力用户特性辨识、分布式电源优化调度等电力场景已经取得良好的应用成效。

(三)感知智能

电力感知智能是从电网全环节全链条全要素获取数据的手段,主要包括电力视觉感知、电力听觉感知、电力多模态感知等技术。该功能应用与基础技术中的电力边缘智能终端相结合,已通过实际应用验证。

电力视觉感知技术实现对电网图像、视频等数据的理解分析,目前主要应用在输电线路巡检、变电站智能巡视、电力违章监测等场景。电力听觉感知是利用传感器收集的电力声纹、振动数据,分析辨识设备健康状态等,例如在变压器故障检测领域。电力多模态感知是对多种模态电力数据进行感知和组合,实现对目标更全面的感知,可以应用于电力设备综合状态评估,目前尚未实际应用。

(四)认知智能

电力认知智能是基于人类认知体系,对电力领域的各类知识通过算法模拟人类的思考、理解、推理、学习等认知过程,主要包括:电力知识建模、电力知识计算、电力认知推理、数理融合学习等技术。相关技术在设备运检知识管理、电网故障处理快速决策、检修处置方案智能生成、电网调度推理决策、客服营销智能问答等领域场景开展了试点应用。当前,认知智能的整体技术成熟度相对较低,仍处于方法技术的试点验证阶段,与电网业务的深度融合程度有待提升。

(五)决策智能

电力决策智能是指人工智能模拟人类思维模式,通过算法分析电网信息,做出电力调度运行决策的行为,主要包括:群体智能、混合智能、博弈智能、具身智能等技术。决策智能技术直接应用于实际系统的工程实践案例非常稀少,目前整体仍处于研究探索阶段,需要进一步深入研究。

PART 02 电力系统中人工智能技术的应用现状

电力人工智能的五种技术通过平台技术实现融合应用,在电力边缘终端智能感知、新能源出力预测等多种场景通过实践验证。还可以引入类脑智能,在海量数据基础上,不完全依赖电网模型,通过大数据和人工智能算法,透过数据关系发现电力系统运行规律,实现电网的智能监测、智能分析、智能决策、智能管理、智能运行、智能导航。下面给出人工智能技术在电力系统多种应用场景中的实践。

(一)人工智能技术在新能源出力预测和负荷预测方面的应用

通过融合多源数据,结合人工智能技术与物理方法,针对当地地形、风光资源、发电特性等差异,可以大幅度提高新能源功率预测精度。国网新疆电力调度中心接收近千个新能源场站上报的预测数据,采用人工智能技术实现超93%的预测精度,用于辅助调度部门开展日内电力调度控制。国家能源集团推出的全球首个千亿级发电行业大模型“擎源大模型”能够精准预测气象变化,风速等气象数据预测准确度大幅提升,新能源功率预测准确率提高2.8%。

基于人工智能算法挖掘潜在时空相关性,可以实现精准负荷预测。广东电网公司上线的基于人工智能技术的省地一体负荷预测管理系统,可以实现约1300个母线节点30分钟内全自动预测,工作日系统负荷人工智能预测平均准确率达97%,日前母线负荷预测准确率达到82.4%,同比提升3.2%。

(二)人工智能技术在发电领域的应用

人工智能技术应用于发电调度管理领域,精确预测气象水纹等信息,智能调度发电设备,提高生产效率。“擎源大模型”中的水电模块能够预测流域来水,主动跟踪降雨、流量、负荷这些边界条件的变化,实现机组参数自动寻优,快速生成精准调度计划,优化水电梯级调度;火电模块能够实现火电燃料精准管控,每分钟可滚动预测15分钟后的机组关键指标,准确率达92%以上。

人工智能技术应用于发电装备智能感知场景,用于实现设备巡检、故障状态诊断、辅助日常运维管理。南方电网采用的抽水蓄能人工智能数据分析平台XS-1000D,可以实现数据智能巡检、状态智能诊断和智能运维,实现90%以上的人工巡检替代,每年可创造经济效益约1760万元。国家能源集团上海庙公司构建了燃煤电厂专属“智能大脑”,可以实现AI助手智能问答、智能检索、知识生成等功能应用,辅助生产和管理人员科学决策。宁德时代推出的“天恒·智储平台”融合AI与机理算法,可实现故障提前7天预警,算法准确率高于99.99%,依托AI助手进行运维支持,可将储能电站非计划停机损失降低75%。

(三)人工智能技术在输电领域的应用

输电设备数量多分布广,多处于偏远地区,人工智能技术可以满足多种类型的巡检需求,提高监测诊断效率,降低人员工作强度,保障人身安全。例如,在超特高压线路运维中应用红外缺陷智能识别系统,检测240个基杆塔仅需2个小时,较传统人工减少3个小时;在复杂地形线路巡检中应用仿线飞行智能巡检无人机,可以支持输电线路导线的精细化巡检,缺陷整体发现率约为80%。

各类智能巡检设备与人工智能大模型平台相结合,依托巡检数据和充足算力,可以实现高效的各类状态辨识和异常筛查。目前,国家电网采用无人机年度巡检的杆塔超过600万,依托“光明大模型”开展输电无人机巡检图像识别集中测试,能够从海量巡检图像中快速准确识别设备缺陷,45类重点缺陷的总体发现率达88.06%。

(四)人工智能技术在变配电领域的应用

变配电领域设备种类繁杂、数量众多,人工智能技术在设备智能感知和系统性运维方面提供了有力支撑。新疆电网220千伏及以上变电站共有179座,通过一站式AI平台全景推动所有设备的全寿命周期管理,开展监测分析,给出运维建议,并向运维单位预警。国网上海电力公司完成进博会全景智慧供电保障系统升级,集成国网上海电力的30余套源端系统,并应用电力AI辅助决策系统实现配电网智能、自主、高效管理。

(五)人工智能技术在电力决策类业务中的应用

在各类设备状态正常的基础上,电力系统调度管理、运行运营、电力交易等大量决策类业务,涉及海量被控对象,面临大量不确定性因素,需要平衡多方诉求,急需结合人工智能技术实现整体智能优化决策。

在调控业务、供电指挥业务中融入人工智能技术,可以实现问答、工单和部分服务等流程自动化智能化,降低对人工的依赖。国网山东电力调度控制中心研发“电网调度智慧大脑”专业大模型,本地化部署“调度小诸葛”应用,提供运行信息智能应答和数据生成服务,问答准确率达到90%。国网冀北公司和湖南公司将供电服务指挥业务接入“光明大模型”,实现了供电服务工单、供电知识服务、智能问答等业务的智能化重塑,极大缩减了供电服务指挥场景中所需的人工,并提升了服务质效。

在微电网应用场景,中国能建采用数字孪生的三维建模实现监测控制的可视化,对园区内的电、水、气、环境等数据进行分析,通过AI大数据模型计算,智能优化能源配置,实现用电量最低、成本最优、能耗最低的效果。

电力市场交易与人工智能技术相结合,可以提高功率预测和电价预测精度,有助于交易决策。目前,基于AI技术的电力现货市场交易及决策产品中,省级新能源功率预测准确率可达95%,省级负荷预测准确率达98%,单用户预测精度达90%,电力价格预测准确率可达90%。国网山西省电力公司将电力交易平台接入光明大模型,应用该交易辅助决策系统的售电公司取得了千万级别盈利。国能山西霍州电厂应用“擎源大模型”,预测节点电价准确率比传统方式提升6.2%,600兆瓦发电机组在现货交易中生产成本下降0.3%,盈利能力提升2%。

(六)小结

结合第二章电力人工智能技术图谱逐级递进的五级分类,对应电力系统中发输配用电各环节的人工智能技术应用案例,可见电力人工智能生态系统已经取得长足发展。其中,依托基础技术、认知智能和决策智能目前只能满足部分电力人工智能需求,数据智能和感知智能的实际应用技术相对成熟。

从感知、认知、决策三个层次来看:感知智能,依托图像识别、语音识别、文字识别等技术,在设备缺陷识别、智能运维、安全施工等场景中已达到甚至超越人类水平,未来还需要在可解释性、鲁棒性与稳定性等方面进一步提高;认知智能,依托自然语言处理、知识图谱、认知推理等技术在电力知识检索与问答等部分简单任务上达到了人类水平,有力支撑了用电服务、生产管理辅助等场景应用;决策智能,依托混合增强智能、群体智能、博弈优化、生成对抗等技术,在能源协调优化、系统紧急控制、电力市场交易等场景开展了一定的前沿探索,未来真正实现大规模工业应用部署还需要更深入研究。

PART 03 人工智能技术应用于电力系统面临的挑战

(一)人工智能技术发展面临的挑战

人工智能技术正处于高速发展的阶段,在数据方面,数据质量和样本缺失严重影响人工智能模型的泛化能力;在保障数据隐私前提下有效共享利用数据也是发展面临的重要问题。在算力方面,复杂模型训练和推理过程对算力需求巨大;随着模型规模和复杂性增加,高效分配和利用算力资源成为迫切需要解决的问题;高性能算力芯片国产化需要提升。在算法方面,深度学习算法可解释性不足,不利于模型决策过程的理解;人工智能模型受限于训练数据,模型泛化能力弱,导致模型决策出现偏见和不平衡性,难以保障决策的安全性。

(二)电力人工智能技术发展瓶颈

受限于人工智能技术现阶段水平,以及新型电力系统建设进程,电力人工智能技术中,电力系统数据样本的采集辨识面临以下问题:一是电力系统模型理论研究有待深入,相关数据样本与模型关联作用机理不清晰;二是故障状态等稀缺样本难以获取,导致模型在特殊专业场景的应用受限;三是海量设备多类型数据难以有效对齐各模态数据特征,构建多模态样本集困难,限制了模型效果的进一步提升;四是智能传感器、物联网、区块链等技术还需深度融合,构建电力信息物理融合系统,提升电力系统不同场景下的迁移泛化能力。

电力算力应用基础目前面临以下挑战:一是电力终端部署大模型的算力需求高于目前芯片算力水平;二是高算力芯片多为商业芯片,难以满足电力边缘部署等工业应用场景,可靠性不足;三是高算力芯片主要依赖英伟达等国外进口产品,国产化程度不足。

人工智能算法在电力分析决策领域的应用需要面对双高特性新型电力系统分析涉及的大量高维矩阵、代数微分方程组,以及非凸优化求解等。第三代人工智能的知识—数据驱动算法,虽然依托数据驱动算法解决了大规模计算的问题,但是算法效果依赖于样本数量和质量,同时对算力要求高,面临落地应用的技术瓶颈;算法模型融合了电力知识与经验,在一定程度上增强了模型可解释性,但面对高可靠性要求场景,尚不能确保决策安全。

PART 04 人工智能技术应用于电力系统的突破方向

针对目前数据有限性和模型可解释性带来的问题,可以通过人工智能算法理论层面和电力人工智能工程解决方案两种路线解决。

人工智能算法理论突破可以从两方面开展:一是改善深度连接类“黑箱模型”的可解释性,包含三种方法,分别是输入特征可解释性增强、特征指标相关性与重要性分析和神经网络中可解释性符号规则抽取;二是通过引入数据、模型和参数这三类先验知识来解决小样本学习问题,其中引入数据方法已有应用尝试,引入模型或参数的方法探索成果较少。

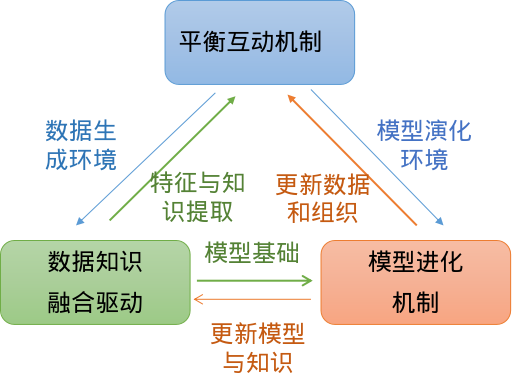

图2 电力人工智能工程解决方案的三种机制关系

电力人工智能工程解决方案如图2所示的三种机制:一是研究数据与知识融合驱动机制,在模型的构建、训练或决策过程中,加入电力系统先验知识,在科学理论和专家经验的指导下平衡模型的解释性与精确度,并通过数据驱动提升知识模型的不确定建模与参数修正能力。该机制已在系统稳定评估、健康指数评估、优化调度等领域开展了初步探索。二是研究电力系统的数字孪生平行互动机制,形成多时间尺度、多层级、动态更新的准实时映射电力系统。通过大量模拟、试验、计算及趋势预测,为电力人工智能模型提供了海量数据生成与评估环境;并通过孪生系统汇总电力人工智能模型的分析与决策结果,对物理系统进行反馈控制与趋优引导。三是研究模型进化趋优机制,借鉴脑机融合智能等技术构建电力人工智能算法自主学习架构,依托电力数字孪生系统,持续更新电力人工智能模型并逐步积累经验知识,实现模型的在线更新与终身学习。

更多推荐

已为社区贡献4条内容

已为社区贡献4条内容

所有评论(0)