一个社科出身AI从业者的硬核测评:Obsidian, Logseq, 到NotebookLM,谁是AI浪潮下知识库的未来?

从系统思维的角度看,任何工具都在潜移默化地塑造使用者的行为。而我们正是在这个过程中,被我们引以为傲的知识库“异化”了。Notion塑造的“精致的表演者”:它的Database和美观模板,让我们不自觉地将大量精力投入到“整理”和“美化”上。我们沉迷于搭建完美的仪表盘,仿佛知识只要被归类整齐,价值就实现了。这是一种典型的“形式主义”行为。Obsidian塑造的“孤独的织网者”:它极致的自由度和双链图谱

摘要:本文旨在为技术和非技术从业者提供一份面向未来的知识库选型指南。文章首先剖析以Notion和Obsidian为代表的2.0知识库在“云原生”与“本地化”架构下的性能瓶颈与“数字坟场”困境。接着探索下一代AI原生知识库的三大核心技术支柱:内核级AI集成、动态RAG引擎与知识复利,和端到端工作流自动化。通过对Logseq、Tana等新兴工具的分析,我们最终聚焦于两大AI原生范式——以NotebookLM和hiStella你好星识为代表的模式,并探讨其在多模型调度、任务自动化和最终价值交付上的差异。

前言

从系统思维的角度看,任何工具都在潜移默化地塑造使用者的行为。而我们正是在这个过程中,被我们引以为傲的知识库“异化”了。

- Notion塑造的“精致的表演者”:它的Database和美观模板,让我们不自觉地将大量精力投入到“整理”和“美化”上。我们沉迷于搭建完美的仪表盘,仿佛知识只要被归类整齐,价值就实现了。这是一种典型的“形式主义”行为。

- Obsidian塑造的“孤独的织网者”:它极致的自由度和双链图谱,鼓励我们无休止地建立连接。我们痴迷于观察知识图谱的生长,但这张网本身却很少产出实际价值。我们成了为了织网而织网的“孤独的美食家”,享受过程,忽略结果。

我们都成了囤积信息的“数字仓鼠”,在精心搭建的笼子里不停地跑轮,却忘了我们当初的目标是去远方。当AI浪潮来袭,简单的AI插件并没有改变这个底层行为模式。

所以,今天我想探讨的,不是哪个工具功能更强,而是哪种系统设计,能让我们摆脱行为异化,回归“价值创造”的本质?就像我们这个时代的核心矛盾,已经超越“如何记录信息”,而是“如何让信息为你工作”。

第一部分:2.0时代的双子星和我们正在经历的“笔记软件2.5时代”

在我看来,笔记软件经历了三个阶段:

-

1.0 时代 (数字记事本): 以印象笔记(Evernote)为代表。核心是“收集”,让我们能把一切装进去。

-

2.0 时代 (模块化与双链): 以Notion和Obsidian为代表。核心是“组织”,通过Block和双向链接,让我们能搭建出更复杂的知识结构。

而现在,我们正处在一个尴尬的“2.5 时代”:笔记 + AI插件。

讲2.5时代之前,必须先致敬。Notion和Obsidian是笔记软件2.0时代的王者,它们几乎凭一己之力,提升了我们所有人对“知识管理”的认知。作为重度依赖知识库进行信息处理和价值创造的群体,我们都曾是Notion或Obsidian的忠实信徒。然而,当知识库的规模达到一定阈值,我们无一例外地遇到了相同的瓶颈——“数字坟场”。

- Notion: 其“云原生、Database为中心”的架构,在团队协作和All-in-One理念上表现出色。但随着数据量增长,其性能瓶颈、API限制以及由“美化”带来的高昂维护成本,使其逐渐沦为低频访问的“精致档案室”。

- Obsidian: 其“本地优先、Git驱动、Markdown为基石”的架构,赋予了我们极致的数据主权和定制化自由。但这种自由的代价是高昂的“配置成本”和“工作流碎片化”。我们花费大量时间维护插件、同步机制和复杂的标签/链接系统,而非创造价值。

当AI浪潮来袭,这两位巨头的应对策略——无论是Notion AI还是Obsidian的AI插件——都暴露了“2.5时代”的共同架构缺陷:AI是一种“外挂式”的API调用,而非“内核级”的系统能力。AI无法对整个知识库进行全局理解和主动洞察,交互割裂,知识依然是静态的。

第二部分:3.0时代的曙光和新范式——一个好的系统,应该塑造什么样的行为?

一个真正的“下一代”知识工作系统,应该引导我们从“囤积者”和“整理者”,转变为“思考者”和“创造者”。它应该具备以下三种特质,以重塑我们的工作行为:

- 从“被动唤醒”到“主动服务”:它应该像一个有默契的伙伴,减少我们“寻找、点击、调用”的机械行为,更多地提供“预判性”的主动服务。

- 从“管理知识”到“催化洞察”,从“知识管理”到“知识复利”:系统的核心价值不应是“存储”,而应是“碰撞”与“合成”。它应该通过智能连接和多维分析,激发我们产生新的洞察。我的技术朋友说,这背后的核心技术是RAG,但我更愿意称之为“知识炼金术”。

- 缩短“从想法到交付”的路径,完成“端到端”的效率闭环:一个高效的系统,必须能最大程度地减少从“灵光一闪”到“产出成果”过程中的认知摩擦和行为阻力。

带着这个“行为塑造”的标准,我们再来看那些新兴的探索者。

第三部分:迈向3.0时代的系统探索:不同设计哲学下的行为引导

当“笔记+AI”的模式遇到瓶颈时,一批新一代的知识工具开始涌现。它们不再满足于简单地做Notion的替代品,而是从不同的哲学出发,试图回答“AI时代,我们到底需要什么”这个问题。

我将分享三款在理念上极具代表性的产品。它们或许不全是严格意义上的“AI原生”,但从不同角度(数据主权、特定场景、组织方式等)对传统笔记软件进行了革新,并积极、深度拥抱了AI,为我们揭示了“笔记软件3.0时代”的可能样貌。

-

Logseq

官网:https://logseq.com

-

一句话总结:“数据主权至上”的本地化思想家,原子化思维的倡导者。

-

它的探索方向:本地化与极致的颗粒度。 Logseq彻底贯彻了“你的数据,永远属于你”的原则,所有笔记都以纯文本(Markdown)的形式存储在你自己的电脑上。它的核心是“块(Block)”而非“文档(Page)”,鼓励我们将思想打碎成“原子”,再进行重组。这种设计极大地降低了记录的门槛,鼓励“流式思考”和“即时捕捉”。你可以将任何一个段落、一句话、甚至一个标题视为一个独立的“块”,并对这个“块”进行双向链接、引用和重组。这让你能以极细的颗粒度,构建一个非线性的、网状的思维宫殿。

-

AI方向的探索:Logseq的AI探索,遵循了其“开放生态”的哲学。它不是自己做一个封闭的AI功能,而是通过丰富的插件生态系统,让用户可以自主选择并集成各种AI能力。比如,你可以安装插件,实现“选中一个块,让ChatGPT帮你扩写”,或者“将一段笔记发送给AI生成摘要”。这种模式的优势是灵活、可定制,但——你需要自己去发现、配置和维护这些插件。

-

个人实感:Logseq代表了一种极客精神:用开放的生态和自主可控的数据,来构建自己的AI工作流。 它让我感觉像在用数字化的乐高积木搭建思想城堡,自由度极高。但这种自由也带来了甜蜜的负担:到后期你可能会发现自己花了大量时间在维护插件和系统本身,而不是创造价值。

-

Tana

官网: https://tana.inc

-

一句话总结:“万物皆可结构化”的硬核操作系统,结构主义的极致。

-

它的探索方向:极致的结构化。 Tana认为,所有的信息都应该是结构化的。它用“超级大纲 (Supertags)”武装了传统的大纲笔记,让每一个节点都能拥有自定义的字段和属性,就像一个无限嵌套的数据库。

-

AI方向的探索:Tana的AI探索,完美地服务于其“结构化”的哲学。它的核心AI功能是“Tana Command AI”。你可以用自然语言命令AI帮你完成各种结构化操作。比如,你可以对一段会议记录说:“@tana AI, 找出这段文字里所有的待办事项,并标记为#todo,设置截止日期为明天”。AI会自动帮你提取信息,并打上正确的“Supertags”,将其转化为结构化的数据。Tana的AI,是一个帮你自动整理和录入数据库的“数据处理员”。

-

个人实感:Tana给我的感觉,就像从用Word突然切换到了用Excel。它非常强大,你可以用它来构建极其复杂的个人管理系统。但它也极其“硬核”,学习曲线陡峭,更适合那些享受“构建系统”本身乐趣的极客和超级用户。这种设计非常适合需要高度结构化的工作,如项目管理、CRM。但同时带来的高昂的认知成本,可能会抑制灵感的自由流动。

-

Capacities

官网: https://capacities.io

-

一句话总结:“像人脑一样”的知识网络,连接主义的优雅实践。

-

它的探索方向:更符合直觉的“对象化”知识组织方式。 Capacities彻底抛弃了文件夹,让你用“对象Object”(如 #人物, #公司,#会议)来组织信息。它降低了手动维护链接的负担,让知识“自动聚合”。这种设计引导我们更关注“关系”而非“分类”,非常符合人脑的记忆模式。

-

AI方向的探索:Capacities的AI探索,体现在“自动化连接”与“内容辅助”上。同时,它也具备类似Notion AI的写作辅助功能。Capacities的AI,更像一个聪明的“图书管理员”,帮你把每一本新入库的书(笔记),都精准地放在它应该在的分类下,并与其他书籍建立关联。

-

个人实感:“像人脑一样”的优雅知识网络。我记录一个会议,可以同时关联到 #人物/黄仁勋、#公司/NVIDIA 等对象。下次我查看“黄仁勋”,所有相关信息会自动聚合。它就像一个会自动整理房间的田螺姑娘,帮你把知识打理得井井有条,体验非常优雅。

通过这三位“探索者”,我们可以看到下一代笔记工具的不同演进路径:Logseq追求底层的自由,Tana追求组织的严谨,而Capacities追求连接的优雅。它们都在各自的哲学上,聪明地利用AI来增强自身的核心优势。

这三者在“组织行为”的引导上都做出了杰出的创新。但它们似乎仍然停留在了“如何更好地思考”的层面。而我更关心的是:如何将思考高效地转化为行动和价值?

第四部分:终极博弈:从“AI陪聊”到“AI陪干”的系统飞跃

当目标是“价值交付”时,有两种系统值得我们深入探讨。

范式一:“苏格拉底式”的对话系统

代表:Google NotebookLM

官网: https://notebooklm.google.com

-

一句话总结:极致专注的“AI文档阅读器”。

-

它的强大之处: 极致的简单与专注。 它的核心就是“上传文档 -> 对话问答”。背靠Google强大的Gemini模型,它的回答会直接引用原文并标注来源,在进行文献综述或事实核查时,是一个极其精准和可信的“知识查询和解读工具”。

NotebookLM是一个出色的“提问者”。你给它材料,它用苏格拉底式的对话,帮你深入理解和挖掘这些材料。

- 它塑造的行为:深度探究和批判性阅读。它让我们能更高效地“吃透”一份文档。

- 系统的断点:对话结束,价值创造的流程也戛然而止。你依然需要回到Word或PPT,从零开始“建造”你的最终成果。它是一个优秀的“分析工具”,但不是一个“建造工具”。

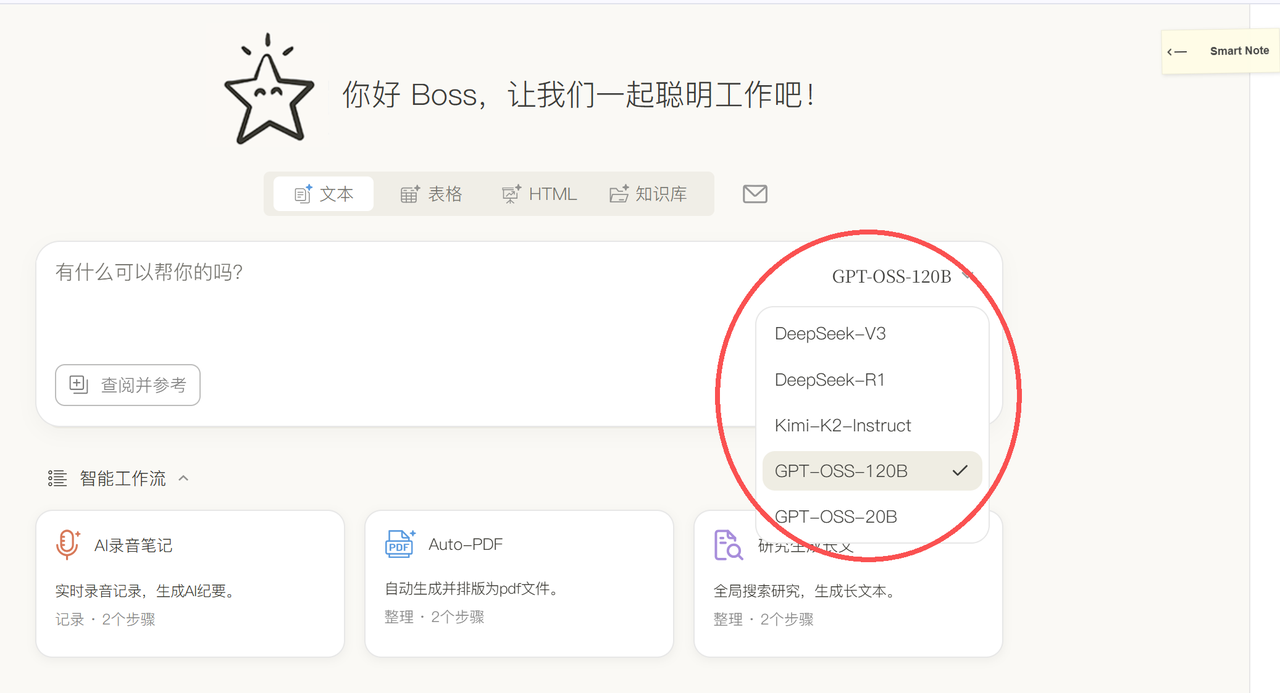

范式二:“阿西莫夫式”的协作系统

代表:摩诃脉动 hiStella你好星识

登录入口 https://histella.cn

-

一句话总结:一个还在内测中、为知识工作者打造的一站式AI工作空间,正在向co-agent伴随型智能体进化。

这个系统则试图实现“人机协作三定律”:AI作为人类的延伸,辅助我们完成目标,并保护我们(的时间和精力)不受伤害。它不再是陪你聊天的“伙伴”,而是和你一起干活的“执行者”。

-

它塑造的行为:从“导演”到“制片人”的转变。

过去,我们是导演、编剧、场务,大小事亲力亲为。而hiStella让我变成了一个“制片人”:我提出创意和方向,AI团队则负责具体的执行。 -

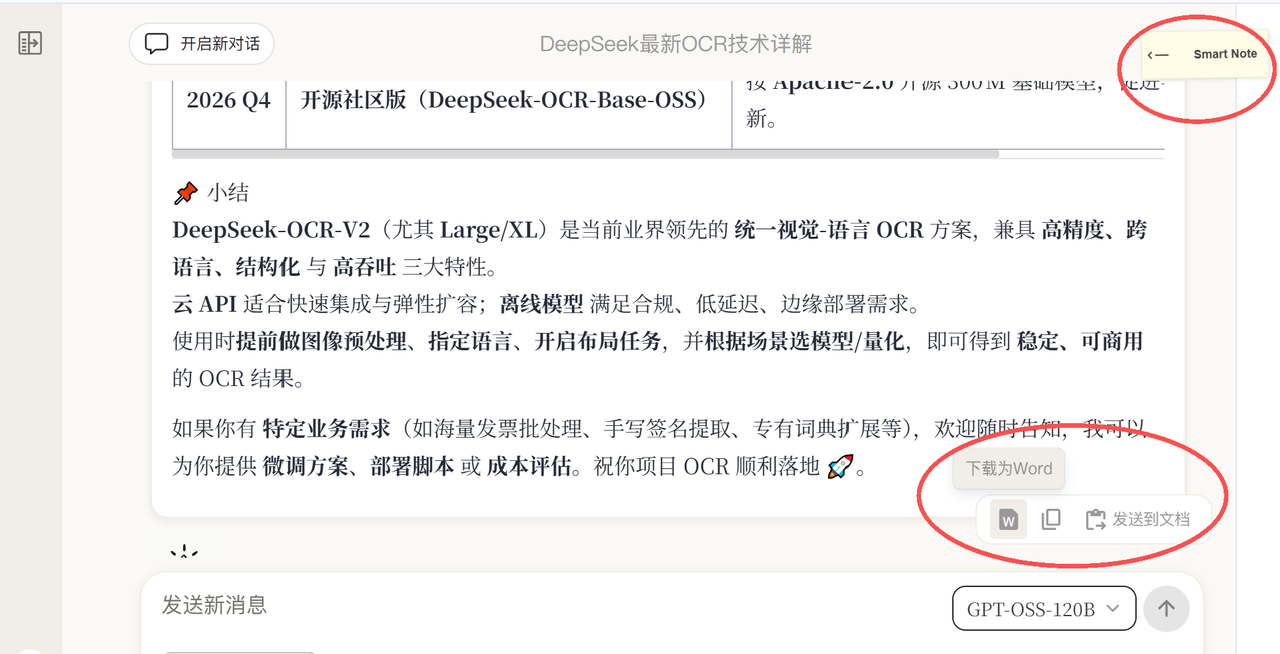

亮点1:组建你的“AI专家团”——多模型调度,引导多元视角

它内置了Kimi、DeepSeek、GPT-OSS等多个模型,并且可以让他们就同一个问题进行“Battle”,不用切屏。这就像组织了一场平行时空“焦点小组访谈”,让我能轻易地从不同“专家”那里获得多元视角,避免单一模型的偏见。这种行为模式,对于需要严谨论证的我们来说,价值巨大。同时Page UI的批注模式里面,也有经济、商业、法律等不同专业身份的AI Expert供选择。

-

亮点2:“一句话需求”到“完整报告”的自动化流水线

其“Deep Research研究生成长文模式”彻底改变了我的创作行为。我不再需要从空白页开始焦虑,只需提出一个核心问题,AI就会自动完成“文献综述 -> 搭建框架 -> 填充内容”这一系列繁琐的“体力活”。我则可以将全部精力放在“提出好问题”和“进行最终裁决”这些更高附加值的环节上。“Auto-PDF”功能则能一键帮你自动整理发票、合同、上会材料等文件,自动输出pdf。

-

亮点3:无缝交付——终结“复制粘贴”的机械劳动

能一键将AI生成的内容带格式导出为Word和Excel,这一点看似简单,却是一个系统“是否尊重用户最终目标”的试金石。它终结了我们在不同软件间来回“复制粘贴”的低效行为,真正实现了“价值闭环”。

结论:2025年,选择一个能让你进化的系统

我们正处在一个范式转移的关键节点。选择知识库,不再是选择功能,而是选择一个“塑造”我们成为何种工作者的系统。

所以,我为什么不再止步于Notion和Obsidian了?

我不再满足于成为一个高效的“图书管理员”,我渴望成为一个高产的“作者”。

Notion和Obsidian让我拥有了一座宏伟的图书馆,但它们也把我困在了图书馆里。而以NotebookLM和hiStella你好星识 为代表的AI原生协作工具/系统,给了我一把钥匙、一个创作团队,让我能逐渐走出图书馆,去建造属于自己的城市。

而我,还在继续探索的路上。

欢迎各位技术大佬在评论区分享你的看法,探讨我们如何共同构建更好的、服务于“人”的系统。

更多推荐

已为社区贡献4条内容

已为社区贡献4条内容

所有评论(0)