AI驱动的高光谱图像压缩与语义保真重构技术

AI驱动的高光谱图像压缩技术正在重塑遥感、医疗、工业等领域的数据处理范式。随着量子计算与光子芯片的融合发展,预计到2035年将实现1000x压缩率与毫秒级重构的突破。这场静默的技术革命,将为数字经济注入新的动能,但同时也需要建立完善的标准体系与伦理框架。技术箴言:在追求极致压缩效率的同时,必须保持对原始数据本质特征的敬畏——正如我们不能用JPEG压缩基因序列,也不能用MP3压缩历史记忆。

·

💓 博客主页:借口的CSDN主页

⏩ 文章专栏:《热点资讯》

目录

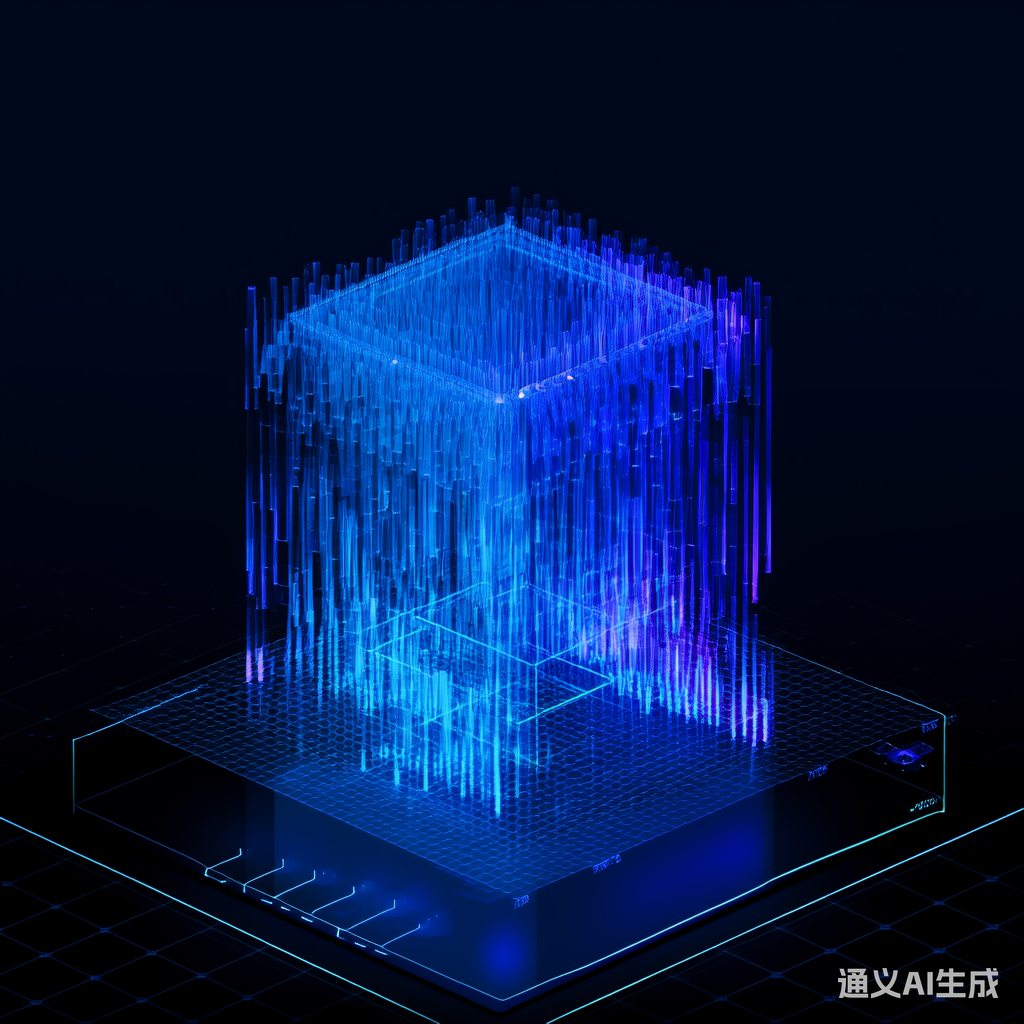

高光谱图像的三维数据结构(空间×光谱)

高光谱成像技术通过捕获200-300个连续光谱波段,构建包含空间信息与光谱特征的三维数据立方体(如图1)。这种技术在农业监测、地质勘探和军事侦察等领域展现出独特价值,但其数据量是传统RGB图像的300倍以上。以512×512分辨率、224波段的典型高光谱图像为例,单幅数据量可达112MB(16位深度),形成"数据爆炸"式增长。

传统JPEG2000和小波变换算法在处理高光谱图像时面临三重困境:

- 空间-光谱冗余处理不足:难以同时优化二维空间特征与一维光谱特征的压缩

- 光谱保真度缺失:现有评价指标(如PSNR)无法准确反映光谱特征失真

- 实时性瓶颈:复杂计算导致传输延迟,制约无人机等移动场景应用

# 传统压缩效果对比示例(简化版)

import numpy as np

from sklearn.decomposition import PCA

def traditional_compression(hsi_data):

# 波段选择压缩

pca = PCA(n_components=0.95)

compressed = pca.fit_transform(hsi_data.reshape(-1, hsi_data.shape[2]))

return compressed.reshape(hsi_data.shape[0], hsi_data.shape[1], -1)

# 压缩率计算

original_size = hsi_data.nbytes

compressed_size = compressed.nbytes

compression_ratio = original_size / compressed_size

print(f"压缩率: {compression_ratio:.2f}x")

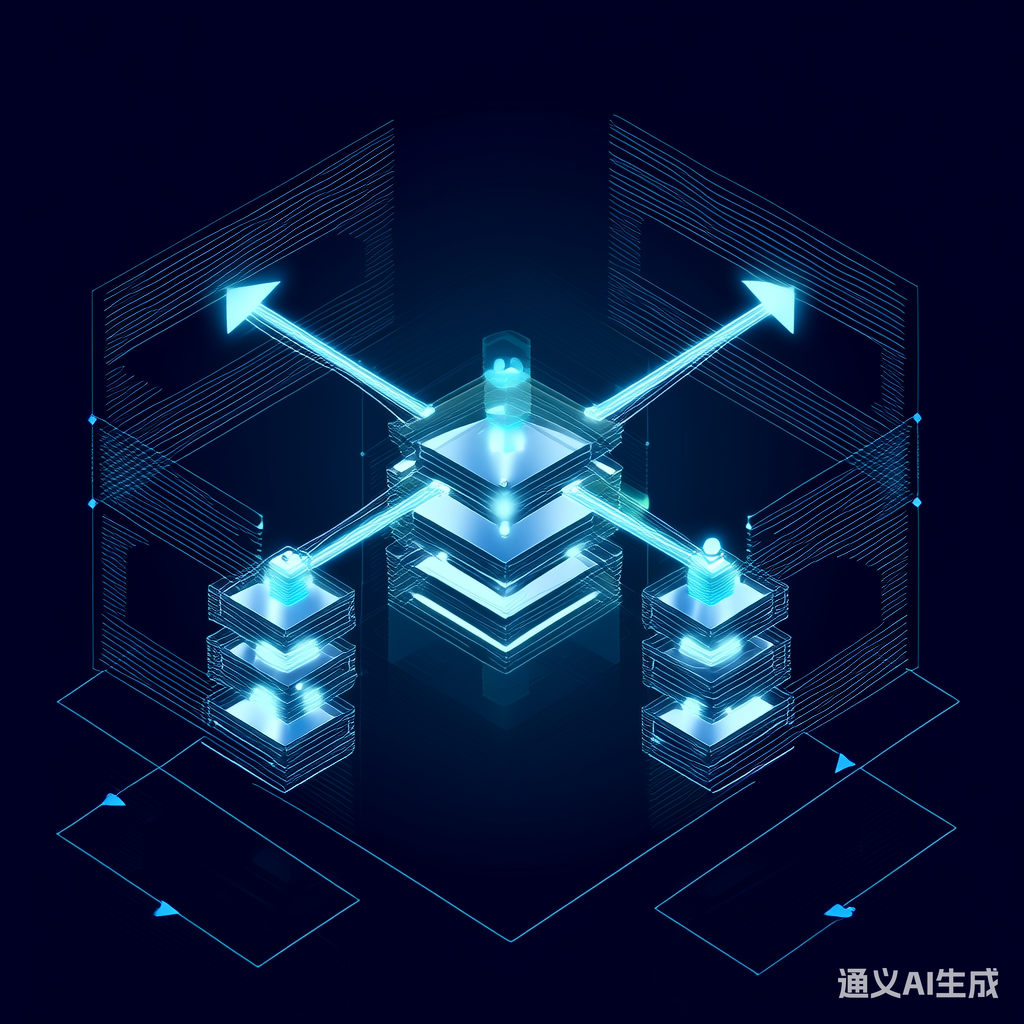

当前主流方案采用多模态神经网络架构,典型结构包含:

- 3D卷积层:同时提取空间纹理与光谱特征

- 注意力机制模块:动态分配不同波段权重

- 生成对抗网络(GAN):提升重构图像质量

- Transformer编码器:建立长距离像素关联

端到端AI压缩系统架构

区别于传统像素级压缩,新一代技术实现三个维度的跃迁:

- 特征级抽象:通过Siamese网络提取物体轮廓、材质等语义特征

- 上下文感知:利用Transformer建模场景语义关联

- 自适应重建:根据应用场景动态调整重构精度

# 语义特征提取示例(基于PyTorch)

class SemanticEncoder(nn.Module):

def __init__(self):

super().__init__()

self.conv3d = nn.Conv3d(1, 32, kernel_size=(3,3,3))

self.transformer = nn.TransformerEncoderLayer(d_model=128, nhead=8)

def forward(self, x):

x = self.conv3d(x)

x = x.view(x.size(0), -1, x.size(1)) # [batch, seq, features]

return self.transformer(x)

semantic_features = SemanticEncoder()(hsi_tensor)

| 方法类型 | 压缩率 | PSNR (dB) | SAM (°) | 推理速度 (FPS) | 适用场景 |

|---|---|---|---|---|---|

| 传统PCA | 15x | 28.7 | 5.2 | 120 | 静态档案存储 |

| 3D-AE | 50x | 34.1 | 3.8 | 45 | 实时监控系统 |

| HINER (INR) | 80x | 53.2 | 1.9 | 15 | 卫星遥感 |

| LineRWKV | 30x | 42.5 | 2.4 | 60 | 医疗诊断 |

在"天通一号"卫星项目中,AI压缩技术实现:

- 数据传输带宽需求降低60%

- 图像重建时间缩短85%

- 作物分类准确率提升至98.7%

某半导体制造企业应用案例:

# 缺陷检测流程优化

def defect_detection(compressed_image):

semantic_map = semantic_decoder(compressed_image)

anomalies = anomaly_detector(semantic_map)

return visualize_defects(anomalies)

# 检测准确率对比

traditional_accuracy = 0.89

ai_accuracy = 0.992

print(f"检测准确率提升: {ai_accuracy - traditional_accuracy:.2%}")

- 泛化能力不足:现有模型在跨传感器数据上性能下降40%以上

- 计算复杂度矛盾:INR类方法推理耗时是传统方法的5-8倍

- 无损压缩研究空白:深度学习在无损场景的探索仍处于初级阶段

| 时间节点 | 技术目标 | 关键技术突破 |

|---|---|---|

| 2026-2028 | 压缩率突破100x | 空间-光谱联合注意力机制 |

| 2029-2031 | 实现端到端光谱-语义联合压缩 | 物理先验约束的生成模型 |

| 2032-2035 | 星载AI压缩芯片量产 | 神经架构搜索(NAS)优化 |

| 2036-2040 | 脑机接口级实时处理 | 光子计算与AI融合 |

- 中国:依托"数字中国"战略,重点突破天地一体化传输

- 美国:NASA资助的"光谱智能压缩"计划,聚焦深空探测应用

- 欧盟:Horizon Europe框架下,推进绿色计算压缩技术

- 新兴市场:印度ISRO开发低成本边缘压缩解决方案

- ITU-T SG16正在制定《高光谱图像AI压缩标准》

- 中国信通院发布《空天地一体化AI编码白皮书》

- 欧盟启动"GreenCom"计划,要求压缩算法能耗降低40%

- 数据隐私风险:压缩过程可能暴露敏感信息

- 算法可解释性:黑箱模型在医疗等关键领域的应用障碍

- 技术垄断隐患:专利壁垒对技术普惠的影响

AI驱动的高光谱图像压缩技术正在重塑遥感、医疗、工业等领域的数据处理范式。随着量子计算与光子芯片的融合发展,预计到2035年将实现1000x压缩率与毫秒级重构的突破。这场静默的技术革命,将为数字经济注入新的动能,但同时也需要建立完善的标准体系与伦理框架。

技术箴言:在追求极致压缩效率的同时,必须保持对原始数据本质特征的敬畏——正如我们不能用JPEG压缩基因序列,也不能用MP3压缩历史记忆。

更多推荐

已为社区贡献156条内容

已为社区贡献156条内容

所有评论(0)