Computing Machinery and Intelligence

过度乐观?图灵低估了“常识与世界知识”的体量。现代LLM参数量已超10¹¹,仍难言通过严格图灵测试。可证伪性?图灵测试本质是黑箱行为主义,忽视内部机制;Searle“中文屋”思想实验正是针对此。性别与伦理早期游戏用“男女角色扮演”如今看存在刻板印象,可改用更中性设定。ESP插曲虽显幽默,却提示:测试环境必须排除信息泄露与人类超能力。工程启示图灵70年前已提出“预训练+微调”范式(儿童机→教育),与

·

Computing Machinery and Intelligence

今天,一起研读阿兰·图灵(Alan Turing)于1950年发表的划时代论文《计算机器与智能》(Computing Machinery and Intelligence)。

一、逐段解释

0. 标题与元信息

- 标题直译就是《计算机器与智能》。

- 刊物《Mind》是顶级哲学期刊,1950年发表,意味着图灵在哲学界而非工程界投下重磅炸弹。

- 作者A.M. Turing——计算机科学之父,二战破译Enigma的英雄。

1. The Imitation Game(§1)

- 问题转换:图灵拒绝直接定义“机器”与“思考”,因为日常语言含混。他提出用“模仿游戏”取代“Can machines think?”——这是方法论上的神来之笔,将形而上学的“思考”转成可操作的“行为”。

- 游戏机制:

- 三角色:A(男)、B(女)、C(审问者)。

- 关键:只允许文本交流(teleprinter),排除声音、外貌。

- 核心问句:当机器取代A的位置,审问者是否仍像原来一样经常猜错?如果“是”,则机器被认为具备“智能”。

- 哲学意义:把“智能”从内在意识问题转化为第三方可验证的交互行为——这就是后来“行为主义”与“图灵测试”的源头。

2. Critique of the New Problem(§2)

- 价值辩护:

- 游戏把“体力缺陷”排除(如机器不能选美),只比“智力”。

- 允许机器“吹牛”或“撒谎”,模拟人类策略。

- 可能的批评:机器若模仿人,会不会被算术速度拖垮?图灵说“没关系”,因为人可以故意算慢,机器也可故意算错——首次提出机器可以伪装。

3. The Machines Concerned in the Game(§3)

- 机器限定:只讨论“数字计算机”(digital computer),排除生化人或“自然出生的人”。

- 理由:

- 数字计算机概念足够宽:任何可编程、离散状态的设备都算。

- 同时排除“培养缸里长出的人”这种科幻场景——伦理与本体论边界在此划清。

4. Digital Computers(§4)

- 定义:数字计算机就是“遵循固定规则、用纸笔计算的人”的机械化版本。

- 三部件:

- Store(存储)= 纸+规则书;

- Executive unit(执行单元)= 手+算盘;

- Control(控制)= 人眼读下一步指令。

- 指令格式示例:

6809430217这种10位十进制包,前四位地址、中间四位地址、末两位操作码——早期汇编语言的雏形。 - 随机元素:可引入“掷骰子”指令,形成带随机性的计算机;图灵谨慎地拒绝“自由意志”一词。

- 历史插叙:查尔斯·巴贝奇(Babbage)的“分析机”是纯机械的,却拥有全部现代计算机要素;图灵借此说明**“电气”只是工程选择,非理论必需**。

5. Universality of Digital Computers(§5)

- 离散状态机:任何有限状态自动机,数字计算机都能模拟——“通用机”(universal machine)概念横空出世。

- 存储容量度量:用log₂(状态数)来定义“存储容量”,与现代“bit”概念一致。

- 哲学推论:只要存储足够、速度够快,一台机器就能替代所有其他离散机器。这为“软件替代硬件多样性”奠定理论基础。

6. Contrary Views on the Main Question(§6)

图灵系统反驳了九大类反对意见,每一类都值得单独开课:

(1) 神学反对

- 论点:只有人有灵魂,机器没有。

- 图灵反击:全能的上帝难道不能赐予大象或机器灵魂?神学不应限制工程实践。

(2) “鸵鸟政策”

- 论点:如果机器能思考,后果太可怕,所以它们不能。

- 回应:这是情感诉求,非论证。

(3) 数学反对(哥德尔、丘奇、图灵本人)

- 论点:哥德尔定理表明,任何足够强的形式系统都有无法证明的真命题,因此机器有“硬伤”。

- 图灵回答:

- 人脑也可能受同样限制,只是尚未被形式化。

- “我们并不比机器更高明,只是尚未被哥德尔化”。

(4) 意识论证(Argument from Consciousness)

- 杰斐逊名言:除非机器因情感而写诗,否则不算思考。

- 图灵:若机器能通过viva voce(口头答辩)关于诗的细节,我们就应承认它“懂”诗——反对唯我论。

(5) 各种“无能”列表

- 如:机器不能犯错、不能恋爱、不能享受草莓……

- 图灵逐一拆解:

- 可以故意犯错;

- 享受草莓并非智力必要条件;

- 多数反对源于“没见过大存储机器”。

(6) 洛夫莱斯夫人反对

- 原话:机器只能执行我们命令的,不能原创。

- 图灵:机器经常给我惊喜;“原创”可能只是人类对复杂因果链的无知。

(7) 神经系统连续性

- 神经系统是模拟、连续、非离散。

- 图灵:在文本交互的图灵测试里,离散机器可以概率地逼近连续系统的输出,审问者无法分辨。

(8) 行为非形式性

- 人类行为无法用一套穷举规则描述(维特根斯坦式)。

- 图灵:若真有“行为规律”,科学观察应能发现;而复杂程序可在有限时间内不可预测,故不能以“我们暂时没发现规律”推出“不存在规律”。

(9) 超感官知觉ESP

- 若审问者用心灵感应,机器必败。

- 图灵:半认真半调侃——也许随机数发生器可被“意念”影响;真如此,我们得造“心灵屏蔽室”。

7. Learning Machines(§7)

- 从“成人模拟”转向“儿童模拟+教育”:

- 先做一个“空白儿童机”,再用教育训练成“成人机”。

- 进化类比:

- 遗传=初始代码,突变=代码微调,自然选择=实验者淘汰差版本。

- 但实验者可定向突变,比生物进化高效。

- 教育手段:

- 奖励/惩罚;

- 符号语言教学(避免“打小孩”式低效训练);

- 内置逻辑系统+随机搜索(启发式学习)。

- 估算:

- 大脑容量≈10⁹–10¹⁵ bits,图灵猜10⁹就够玩模仿游戏。

- 60人团队50年可手写10¹² bits程序——呼吁更高效的自动编程方法。

- 开放问题:

- 先教英语还是先教下棋?图灵说“两条路都试试”。

二、阅读汇报

1. 研究背景

- 1950年,电子计算机刚诞生(ENIAC 1946,曼彻斯特机1948)。

- 哲学界与工程界热议:机器究竟能否“思考”?但“思考”定义模糊。

- 图灵试图用行为主义方法将哲学问题转为可实验证伪的科学问题。

2. 研究目的

- 用**“模仿游戏”(Turing Test)取代“Can machines think?”这一含混提问,给出可操作、可度量**的智能判据。

- 论证数字计算机的通用性与可扩展性,反驳九类常见反对意见。

- 提出“先儿童机后教育”的机器学习路线图,为未来AI研究奠定框架。

3. 创新点

| 维度 | 图灵贡献 | 影响 |

|---|---|---|

| 方法创新 | 提出“图灵测试”作为行为主义智能判据 | 现代AI评测基准(Loebner Prize) |

| 理论创新 | 明确“通用数字计算机”概念,指出任何离散状态机皆可被一台机器模拟 | 奠定“软件可替代硬件多样性”思想 |

| 工程创新 | 提出“儿童机+教育+进化式搜索”的自动编程思路 | 演化计算、强化学习、LLM预训练+微调 |

| 哲学创新 | 系统回应神学、数学、意识、ESP等九类反对意见 | 成为AI伦理、心灵哲学必读文献 |

4. 数据来源与方法

- 数据:无实验数据,属于理论-思辨论文。

- 方法:

概念分析:澄清“机器”“思考”等词。

思想实验:设计模仿游戏。

反驳论证:逐一剖析九类反对意见。

工程估算:根据当时计算机参数,预测10⁹ bits容量即可通过测试。

5. 具体研究内容

- 定义模仿游戏规则(文本交互、三角色、统计判据)。

- 限定研究对象为“数字计算机”,简述其存储-执行-控制三部件。

- 证明数字计算机的“通用性”:可模拟任何离散状态机。

- 逐条反驳九类反对:

- 神学、鸵鸟政策、哥德尔定理、意识、能力缺陷、原创性、连续系统、非形式行为、ESP。

- 提出“学习机器”实现路径:

- 从“空白儿童机”→奖励惩罚+符号语言教学→进化式改进代码→达到成人水平。

6. 研究结论

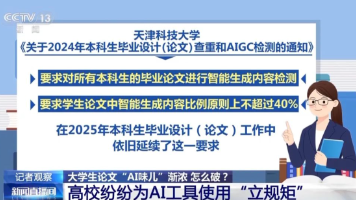

- 到20世纪末(约2000年),可写出容量10⁹ bits的程序,使平均审问者5分钟内识别正确率低于70%。

- 原问题“Can machines think?”将因语言习惯改变而变得无意义,届时人们会自然说“机器在思考”。

- 实现该目标的核心瓶颈是程序设计(软件),而非硬件速度或容量。

7. 思考与总结

- 过度乐观? 图灵低估了“常识与世界知识”的体量。现代LLM参数量已超10¹¹,仍难言通过严格图灵测试。

- 可证伪性? 图灵测试本质是黑箱行为主义,忽视内部机制;Searle“中文屋”思想实验正是针对此。

- 性别与伦理 早期游戏用“男女角色扮演”如今看存在刻板印象,可改用更中性设定。

- ESP插曲 虽显幽默,却提示:测试环境必须排除信息泄露与人类超能力。

- 工程启示 图灵70年前已提出“预训练+微调”范式(儿童机→教育),与今日GPT pretrain+RLHF同构。

这篇论文不仅定义了图灵测试,更给出了实现AI的完整路线图——从理论辩护到工程估算,再到教育式训练。它既是AI的出生证,也是未来研究的指南针。

结语

图灵的伟大在于将形而上学问题转化为可工程实现的路径,在真空管时代预见了深度学习的曙光。《计算机器与智能》不仅是技术蓝图,更是对人类独特性的深刻叩问——当机器写出十四行诗时,我们恐惧的不是算法,而是自身神性的消解。正如图灵所言:“我们只能看到不远处,但那里有足够多的事要做。” 这份谦逊与勇气,恰是科学精神的精髓。

更多推荐

已为社区贡献8条内容

已为社区贡献8条内容

所有评论(0)