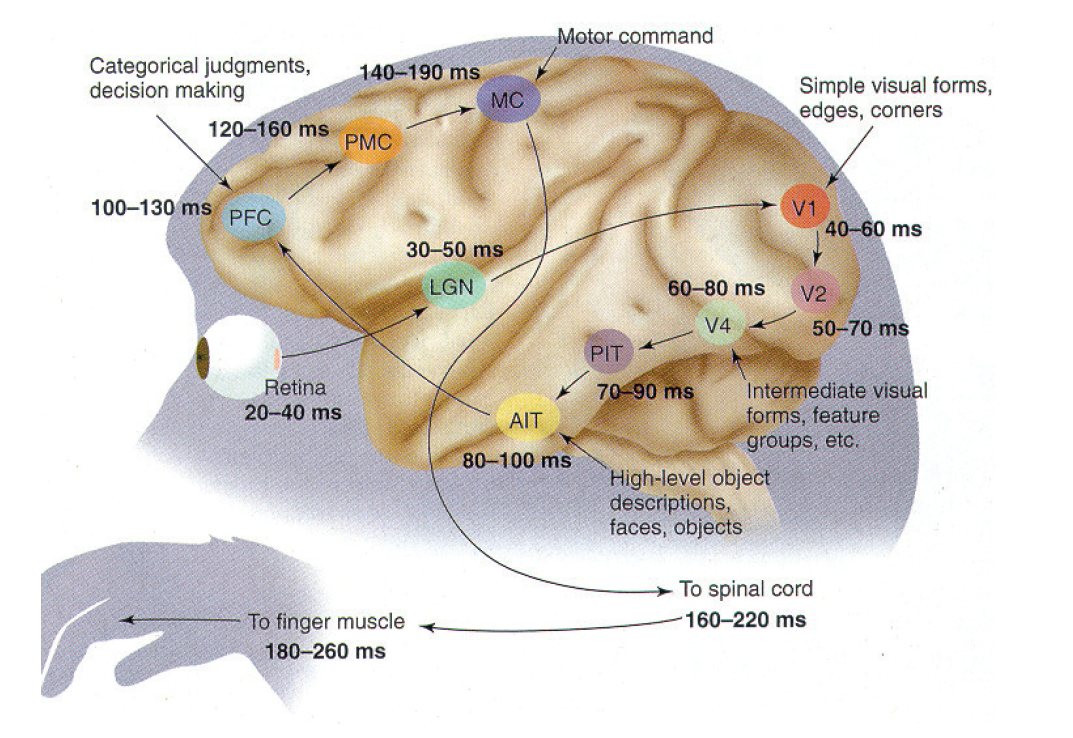

视觉信息如何被大脑处理?

视觉信息从视网膜经外侧膝状体传至初级视觉皮层(V1),再通过腹侧通路(V2→V4→PIT→AIT)完成物体识别;前额叶皮层(PFC)参与决策,前运动皮层(PMC)与运动皮层(MC)协同发出动作指令,整个过程约在200毫秒内完成。

·

- 视觉信息从视网膜经外侧膝状体传至初级视觉皮层(V1),再通过腹侧通路(V2→V4→PIT→AIT)完成物体识别;前额叶皮层(PFC)参与决策,前运动皮层(PMC)与运动皮层(MC)协同发出动作指令,整个过程约在200毫秒内完成。

🧠 整体流程:视觉信息如何被大脑处理?

从眼睛接收光线 → 视网膜 → 外侧膝状体(LGN)→ 初级视觉皮层(V1)→ 高级视觉区 → 决策 → 运动命令 → 手指肌肉

🔤 关键术语对照表(英文 → 中文)

| 英文缩写/术语 | 中文翻译 | 功能说明 |

|---|---|---|

| Retina | 视网膜 | 眼球后部感光层,将光信号转化为神经信号。是视觉的起点。 |

| LGN | 外侧膝状体(Lateral Geniculate Nucleus) | 丘脑的一部分,是视觉信息进入大脑皮层前的“中继站”。 |

| V1 | 初级视觉皮层(Primary Visual Cortex) | 位于枕叶,处理最基础的视觉特征:边缘、线条、方向、颜色等。 |

| V2 | 次级视觉皮层(Secondary Visual Cortex) | 接收 V1 输入,整合更复杂的形状和纹理信息。 |

| V4 | 视觉皮层第4区 | 专门处理颜色、形状和物体轮廓的识别。 |

| PIT | 下颞叶皮层(Posterior Inferior Temporal cortex) | 参与中间层次的视觉整合,如识别物体部分或组合特征。 |

| AIT | 前下颞叶皮层(Anterior Inferior Temporal cortex) | 高级视觉区域,负责物体识别(如脸、猫、工具),具有“类别特异性”响应。 |

| PMC | 前运动皮层(Premotor Cortex) | 负责规划动作,根据视觉信息决定“做什么”。 |

| MC | 运动皮层(Motor Cortex) | 发出最终的运动指令,控制肌肉活动。 |

| PFC | 前额叶皮层(Prefrontal Cortex) | 高级认知中心,参与分类判断、决策、注意力调控。 |

⏱️ 时间延迟标注(ms = 毫秒)

这些数字表示从刺激出现到该脑区激活所需的时间:

| 路径 | 时间 | 含义 |

|---|---|---|

| Retina → LGN | 20–40 ms | 光信号在视网膜上转化并传至丘脑 |

| LGN → V1 | 30–50 ms | 初步视觉特征提取开始 |

| V1 → V2 | 60–80 ms | 更复杂的空间结构分析 |

| V2 → V4 | 50–70 ms | 颜色与形状整合 |

| V4 → PIT/AIT | 70–90 ms | 物体部分识别 → 整体识别 |

| AIT → PMC/PFC | 80–100 ms | 识别结果用于决策与行为准备 |

| PFC → MC | 120–160 ms | 做出判断 → 发出运动指令 |

| MC → 脊髓 → 手指肌肉 | 160–220 ms | 最终动作执行(如指向目标) |

🔄 信息流总结(从左到右)

[视网膜]

↓ (20–40 ms)

[外侧膝状体 (LGN)]

↓ (30–50 ms)

[初级视觉皮层 (V1)] ——> [V2] ——> [V4] ——> [PIT] ——> [AIT]

↑ ↑ ↑

| | |

-----------------------------+---------------+

(视觉层级加工)

↓

[前运动皮层 (PMC)] ←→ [前额叶皮层 (PFC)] ←→ [运动皮层 (MC)]

↓ (160–220 ms)

[脊髓 → 手指肌肉]

✅ 核心概念提炼

-

腹侧通路(“What” pathway):

V1 → V2 → V4 → AIT→ 识别“这是什么?”(物体、人脸、文字) -

背侧通路(“Where/How” pathway):

图中未显示,但通常从 V1 分支到顶叶,负责空间定位和运动引导。 -

时间窗:

从看到物体到做出反应,整个过程在 200 毫秒内完成,体现了大脑高效的信息处理能力。

💡 小贴士

- AIT 区域被称为“视觉对象识别中枢”,其神经元对特定类别的物体有选择性反应。

- PFC 是“指挥官”:它不仅参与决策,还整合记忆、情绪和语义知识来指导行为。

- 运动延迟(180–260 ms)包括了神经传导 + 肌肉收缩时间。–

更多推荐

已为社区贡献19条内容

已为社区贡献19条内容

所有评论(0)