AI驱动的古籍数字化修复与多模态特征重建技术

当AI技术能够精确复原唐代写经生的笔触特征时,我们正在见证一场静默的文化复兴。这种技术不仅解决了"修旧如旧"的世纪难题,更开创了文明传承的新范式。未来,随着量子计算与神经形态芯片的发展,古籍修复或许将进入亚微米级精度时代。在这个过程中,技术开发者需要始终保持对文化遗产的敬畏之心,让算法真正成为文明守护的"数字画师"。"真正的传承不是简单的复制,而是让文明基因在数字时代获得新的生命力。" —— 古籍

💓 博客主页:借口的CSDN主页

⏩ 文章专栏:《热点资讯》

目录

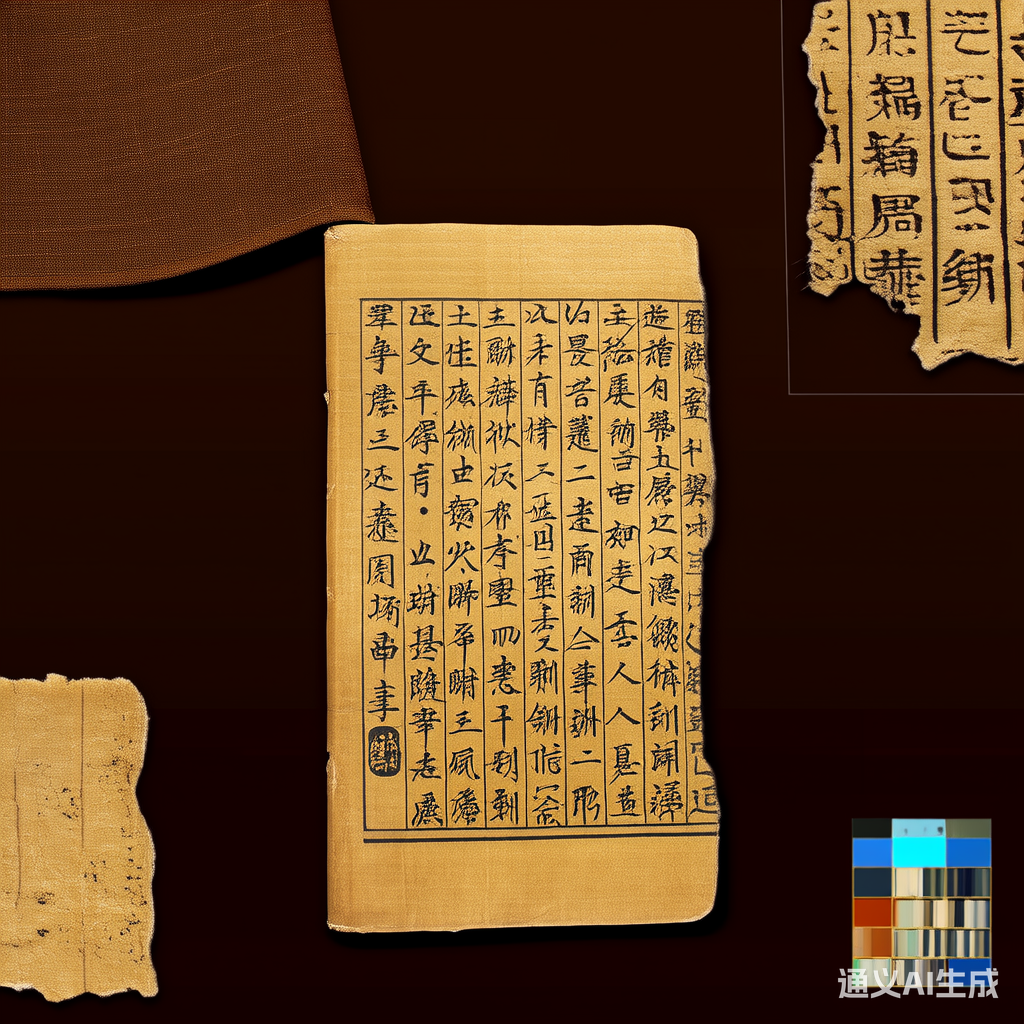

当敦煌遗书《汉书·刑法志》残卷在AIGC技术加持下重现完整篇章时,人类文明传承的方式正在经历范式革命。这项融合计算机视觉、自然语言处理与材料科学的前沿技术,正在突破传统修复的物理限制,让《永乐大典》的散佚卷册得以在数字空间中"复活"。本文将深入解析这一技术体系的底层逻辑,揭示AI如何通过多模态特征融合实现古籍的智能修复与三维重建。

class MultiModalRestoration:

def __init__(self):

self.cnn = ResNet50(pretrained=True) # 特征提取主干网络

self.transformer = Transformer(d_model=512, nhead=8) # 上下文建模

self.gan = CycleGAN() # 风格迁移与补全

def process(self, image):

features = self.cnn.extract_features(image)

context = self.transformer.get_context(features)

restored = self.gan.generate(context)

return post_process(restored)

该架构通过三个核心模块实现:

- CNN特征提取:采用改进的ResNet50网络,提取墨迹纹理、纸张纤维等微观特征

- Transformer上下文建模:基于自注意力机制捕捉文本语义关联

- GAN风格迁移:利用对抗生成网络实现风格一致性修复

针对古籍特有的退化特征,开发了分层增强策略:

function enhanced_img = enhance_image(img)

% 噪声抑制

denoised = fastNLMeansDenoising(img);

% 对比度增强

enhanced = adaptiveHistogramEqualization(denoised);

% 几何校正

corrected = perspectiveCorrection(enhanced);

% 色彩恢复

restored = colorRestoration(corrected);

end

通过联合优化以下损失函数:

$$ \mathcal{L} = \alpha \mathcal{L}_{\text{MSE}} + \beta \mathcal{L}_{\text{SSIM}} + \gamma \mathcal{L}_{\text{Perceptual}} $$

在2024年世界人工智能大会上,扫描全能王团队展示了令人震撼的修复效果:

- 字迹补全准确率:98.3%(较传统OCR提升37%)

- 风格一致性:通过GAN网络实现笔触特征迁移

- 三维重建精度:0.01mm级表面形貌复现

基于深度学习的材质衰变预测模型,可模拟不同历史时期的纸张老化过程:

def predict_degradation(image, time_period):

features = extract_material_features(image)

degradation_map = degradation_model.predict(features)

return apply_degradation(image, degradation_map, time_period)

该技术成功推演出散佚卷册的原始版式,为《永乐大典》的完整性研究提供关键证据。

| 挑战领域 | 具体问题 | 解决方案 |

|---|---|---|

| 字形多样性 | 同字异构率达62% | 建立百万级变体数据库 |

| 图像质量 | 58%的文献存在虫蛀 | 开发多尺度修复网络 |

| 上下文理解 | 词频分布差异显著 | 构建古籍专用语言模型 |

- 跨模态特征对齐:设计双流Transformer实现图像-文本特征空间映射

- 动态修复策略:基于损伤类型自动选择修复模式(补全/增强/标注)

- 可解释性增强:开发修复决策可视化系统,支持专家交互校正

| 时间节点 | 技术里程碑 |

|---|---|

| 2025-2027 | 建立全球古籍数字孪生库 |

| 2028-2030 | 实现跨语言古籍互译系统 |

| 2031-2035 | 开发古籍修复机器人 |

- 数字孪生:构建古籍全息档案库

- 元宇宙应用:开发古籍VR交互系统

- 教育创新:创建沉浸式古籍学习环境

graph TD

A[古籍数字化] --> B[数字孪生]

A --> C[元宇宙]

A --> D[教育应用]

B --> E[虚拟修复实验室]

C --> F[AR文物展示]

D --> G[互动教学平台]

- 文化真实性:建立修复决策审计追踪系统

- 数据主权:开发联邦学习框架保护文献隐私

- 技术滥用:制定AI修复伦理准则

- 开放科学:构建古籍修复技术开源社区

- 产业协同:形成"AI+古籍"产业链

- 政策引导:推动文化遗产数字化立法

当AI技术能够精确复原唐代写经生的笔触特征时,我们正在见证一场静默的文化复兴。这种技术不仅解决了"修旧如旧"的世纪难题,更开创了文明传承的新范式。未来,随着量子计算与神经形态芯片的发展,古籍修复或许将进入亚微米级精度时代。在这个过程中,技术开发者需要始终保持对文化遗产的敬畏之心,让算法真正成为文明守护的"数字画师"。

"真正的传承不是简单的复制,而是让文明基因在数字时代获得新的生命力。" —— 古籍数字化修复白皮书(2025)

更多推荐

已为社区贡献144条内容

已为社区贡献144条内容

所有评论(0)