RAID磁盘阵列与系统服务管理

RAID 通过多磁盘组合实现存储性能提升、数据冗余备份,常见 RAID 0/1/5/6/10 适配不同场景,分硬件与软件两种实现方式,需定期维护磁盘状态。系统服务是支撑服务器功能的核心后台进程,含基础服务、存储网络服务等,通过 systemctl 等工具管理启停与自启,需优化资源占用、加固安全。二者协同配置,可保障系统稳定高效运行。

文章目录

一、RAID

RAID 是 “独立磁盘冗余阵列”(Redundant Array of Independent Disks)的缩写,本质是将多块物理硬盘组合成一个逻辑存储系统,实现更优的存储效果。

1.1 常见的RAID级别(条带化/Striping)

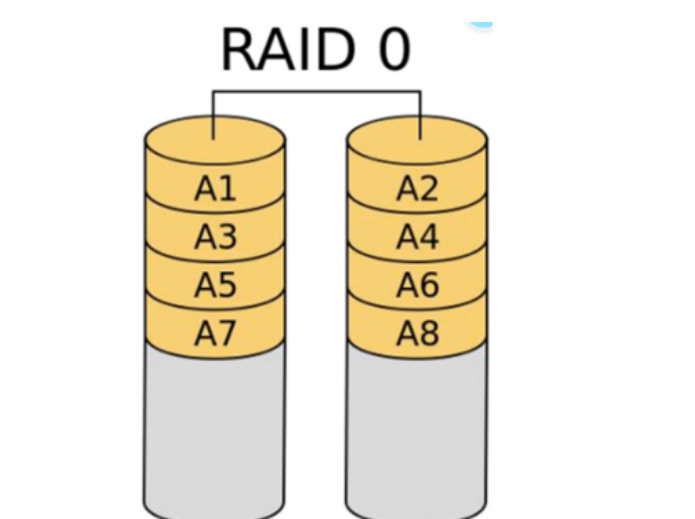

1、RAID0

- 特点:数据分块后分布在多块硬盘上。

- 优点:读写性能提升显著

- 缺点:没有冗余,一块硬盘损坏会导致全部数据丢失。

- 使用场景:对性能要求高,但数据安全要求低的环境。

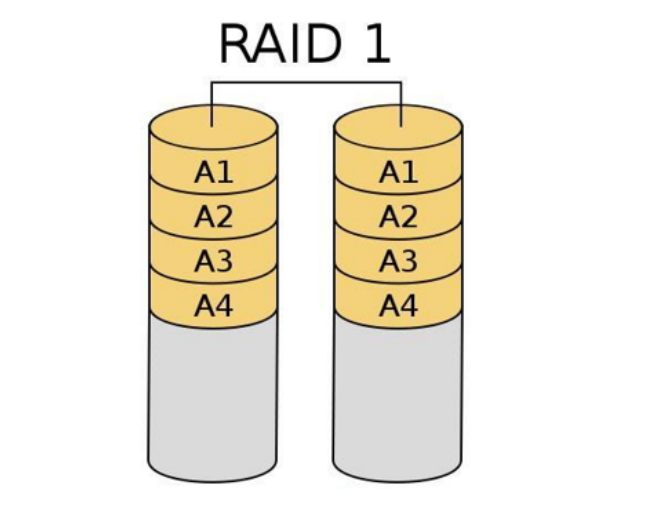

2、RAID 2(镜像/Mirroring)

- 特点:两块硬盘存储完全相同的数据副本

- 优点:高可靠性,一块盘损坏可切换到另一块。

- 缺点:存储利用率近50%,成本较高

- 使用场景:重要数据存储(如数据库系统、服务器系统盘)

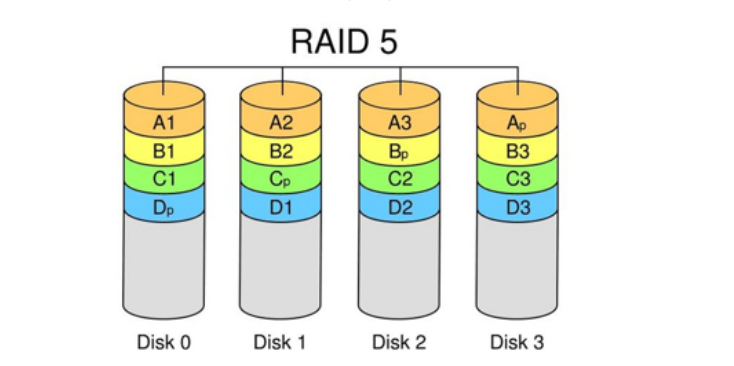

3、RAID 5(带奇偶校验的条带化) - 特点:数据和奇偶校验信息分布在所有磁盘上。

- 优点:在提升性能的同时提供一定的容错能力。

- 缺点:写入速度略低于RAID0,重建时间长。

- 使用场景:常用于企业文件服务器和网络存储。

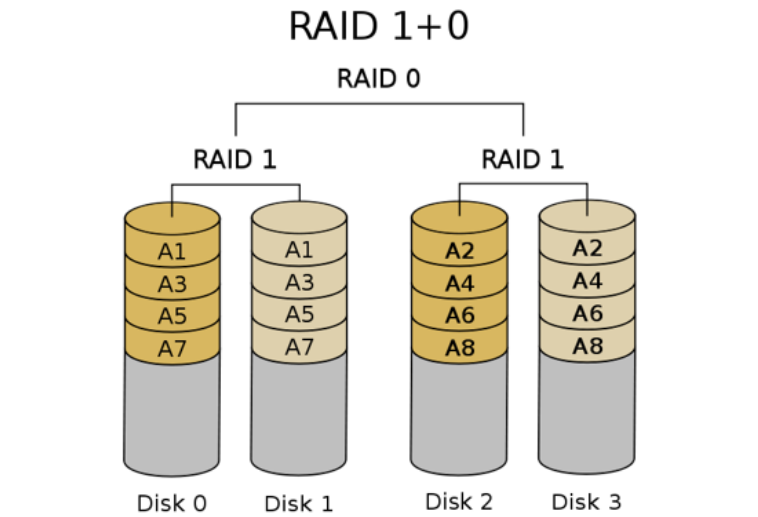

4、RAID 10(RAID 1+RAID0)

- 特点:先做镜像(RAID1),再条带化(RAID 0)

- 优点:兼顾性能和可靠性

- 缺点:至少需要4块硬盘,成本较高

- 使用场景:数据库、高性能服务器

1.2例:RAID实战

创建RAID 5,实现故障恢复

RAID 5 故障恢复的核心逻辑是 “单盘故障→更换新盘→利用剩余盘数据 + 校验信息重建.以下是可直接落地的详细步骤

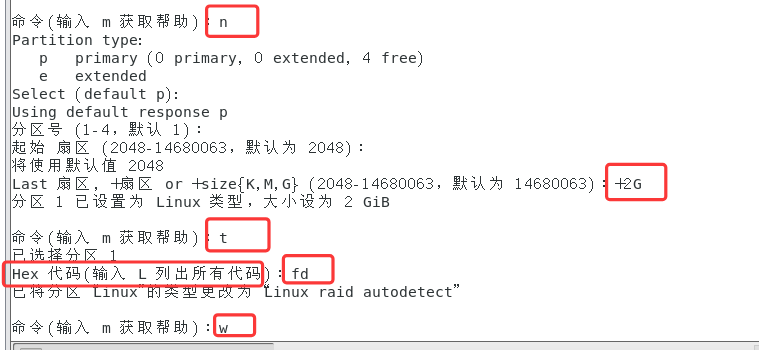

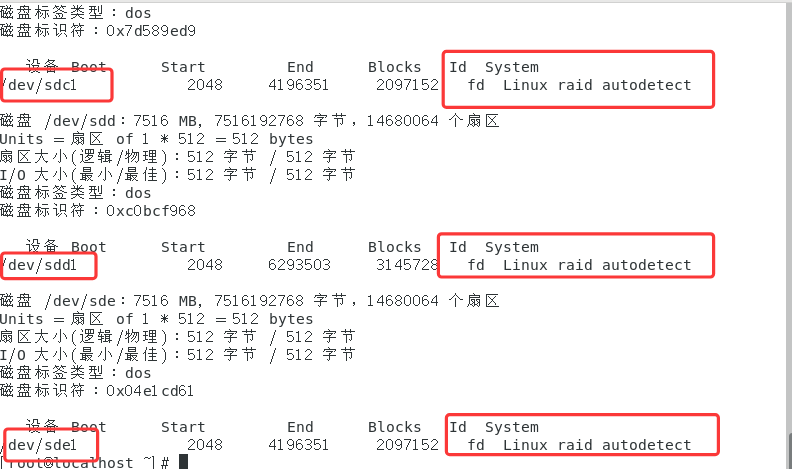

1、使用fdisk工具进行分区,工具将新磁盘设备/dev/sdb、/dev/sdc、 /dev/sdd、 /dev/sde划出来主分区sdb1、sdc2、sdd1、sde1,并且把分区类型的ID标记号改为“fd”。(分区不用挂载)

下图以磁盘/dev/sdc为例,划主分区sdc1。分区类型的ID标记号改为“fd”。

首先查看sdb1磁盘使用情况—df-Th

然后整体与分区列表查看: fdisk -l

lsblk 以树形查看磁盘分区

2、创建RAID设备

语句如下:

mdadm -C -v /dev/md0 -l5 -n3 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 -x1 /dev/sde1

- -C:表示新建;

- /dev/md0: 创建RAID5的名称

- l5表示创建RAID5。

- -x:指定使用几块硬盘做RAID的热备用盘,x1表示保留1块空闲的硬盘作备用

- /dev/sde1: 指定用作于备用的磁盘

2、查看RAID磁盘详细信息

cat /proc/mdstat

3、对RAID5进行格式化

mkfs -t xfs /dev/md0

4、创建一个目录/oo,把md0挂载在/oo下

mkdir /oo

mount /dev/md0 /oo

5、实现故障恢复,模拟/dev/sdb1故障,然后发现sde1已经顶替sdb1

mda /dev/md0 -f /dev/sdb1 #模拟/dev/sdb1出现故障

mdadm -D /dev/md0 #查看发现sde1已经顶替sdb1

二、系统管理

2.1.Linux 系统引导过程

2.1.1 开机自检

- 过程:系统开机后,通过BIOS对CPU、内存、显卡、键盘等硬件设备进行初步检测,检测成功后根据BIOS设置的启动顺序,系统会选择一个设备(硬盘、光驱、U盘等)进行引导。

- 总结:检测到第一个能够启动的设备,如硬盘或光驱、U盘。

2.1.2MBR 引导

- -过程:如果从硬盘启动,系统会从硬盘的第一个扇区加载 MBR(主引导记录),并通过 MBR 启动 菜单(如 GRUB)选择操作系统启动。

- 总结:从硬盘的 MBR 引导程序启动,运行 GRUB 引导加载器

2.1.3 GRUB引导菜单

- 过程:GRUB(GRand Unified Bootloader)是 Linux 常用的多重操作系统引导程序。GRUB 会显

示启动菜单,用户选择启动项后加载操作系统的内核文件,并将控制权交给内核。 - 总结:GRUB 引导程序读取 /boot/grub2/grub.cfg 文件,加载并启动操作系统内核。

2.1.4 加载Linux内核

- 过程:内核文件是一个预编译的二进制文件,介于硬件与系统程序之间,负责管理硬件资源和系统进程。

- 总结:将内核文件和镜像文件加载到内存

2.1.5 init 进程初始化

- 过程:内核加载后,会启动系统的初始化进程 /sbin/init ,该进程负责进一步的系统初始化工

作,如加载硬件驱动、启动系统服务,最终等待用户登录。 - 总结:内核加载并启动 init 进程,完成系统的初始化。

2.2 Systemd 服务管理

① Systemd 的优点

并行启动服务:与传统的 SysVinit 相比,Systemd 支持并行启动多个服务,从而加速系统启动过程。

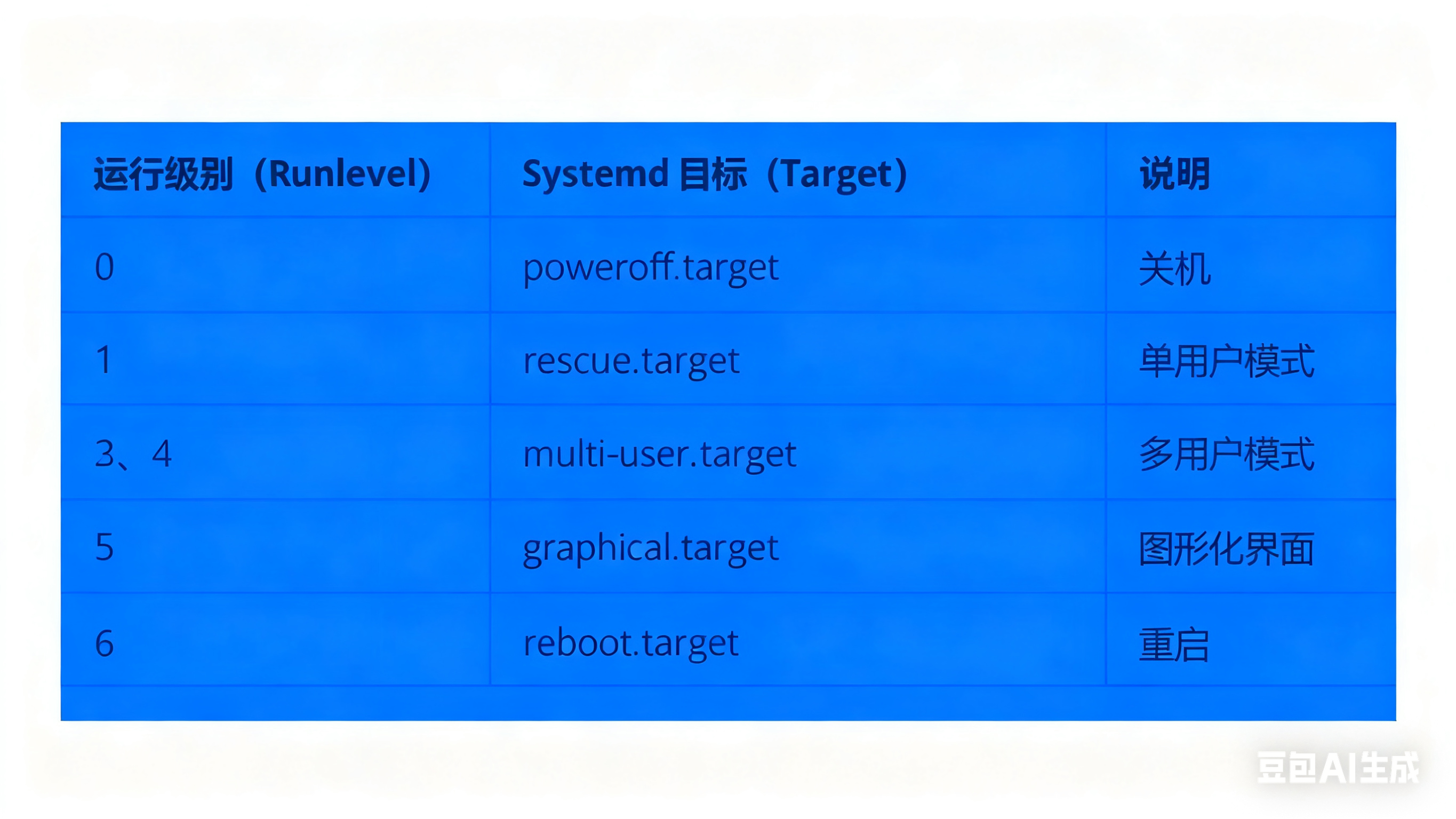

② 运行级别与 Systemd 目标

在 Linux 系统中,运行级别(runlevel)定义了系统的运行状态。Systemd 通过目标(target)来代替

传统的运行级别。以下是常见的运行级别与对应的 Systemd 目标:

- 0 系统停机模式,系统默认运行级别不能设置为0,否则不能正常启动,机器关的;

- 1 单用户模式,root权限,用于系统维护,禁止远程登录(只能通过实机进去),该模式的进入

方式百度操作即可;就像windows下的安全模式登录;(进入单用户模式的时候root不需要密码就

可以登录,所以在此模式下可以修改root密码) - 2 多用户模式,没有NFS和网络支持;

- 3 完整的多用户文本模式,有NFS和网络,登录后进入控制台命令行模式。

- 4 系统未使用,保留一般不用,在一些特殊情况下可以用它来做一些事情。例如在笔记本电池用 尽时,可以切换到这个模式来做一些设置;

- 5 图形化模式,登录后进入图形GUI模式,X windows系;

- 6 重启模式,默认运行级别不能设为6,否则不能正常启动。运行init6机器就会重启.

③服务管理

1、启用服务开机启动

systemctl start httpd.service

systemctl enable httpd.service

2、查看服务的开机启动状态

systemctl enable httpd.service

3、禁用服务开机启动

systemctl disable httpd.service

4、列出所有已经启动的服务

systemctl list-unit-files | grep enabled

5、查看系统中所有已激活的服务

systemctl list-units --type=service

6、永久修改主机名

hostnamectl set-hostname newname

7、查看服务状态

#查看服务是否在运行,并显示详细状态信息

systemctl status sshd

8、停止服务的运行:

systemctl stop sshd

9、关闭防火墙服务:

systemctl stop firewalld.service

启动服务

systemctl start firewalld.service

重启服务

systemctl restart firewalld.service

总结

RAID 通过多磁盘组合实现存储性能提升、数据冗余备份,常见 RAID 0/1/5/6/10 适配不同场景,分硬件与软件两种实现方式,需定期维护磁盘状态。系统服务是支撑服务器功能的核心后台进程,含基础服务、存储网络服务等,通过 systemctl 等工具管理启停与自启,需优化资源占用、加固安全。二者协同配置,可保障系统稳定高效运行。

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)