AI大模型的法律合规迷局:从爬虫协议到数据主权,一场技术与法律的博弈

当 AI 大模型的 “吞噬性” 遇上数据权益的 “保护性”,法律正经历剧烈重构。微舆的免责声明犹如一面镜子,照见技术使用者的责任边界 —— 那些被禁止的机器人访问协议,那些未获授权的数据,那些跨越国境的数据流,从来都不是技术问题,而是法律问题。

一、开篇:被打破的互联网默契 —— 从微舆的免责声明说起

开源项目微舆在爬虫功能免责说明中强调的 “遵守 robots.txt 协议与法律法规”,恰似给 AI 工具使用者立起第一道警示牌。当 ChatGPT 们需要海量数据喂养,当企业用爬虫抓取竞品信息训练模型,看似高效的技术操作背后,早已暗流涌动:2024 年上海王某因售卖破解得物 APP 的爬虫程序获刑三年,2025 年迪奥因违规跨境传输数据被罚,这些案例都在印证:AI 时代的合规底线,比想象中更脆弱。

二、爬虫禁区:那些禁止机器人访问的网站 “红线”

(一)主流平台的明确禁令

梳理国内外平台协议原文及司法案例发现,多数平台的禁令既涵盖爬虫工具,也包括自动化机器人(含大模型数据采集工具)。

比如《拼多多用户服务协议》第 10.1 条

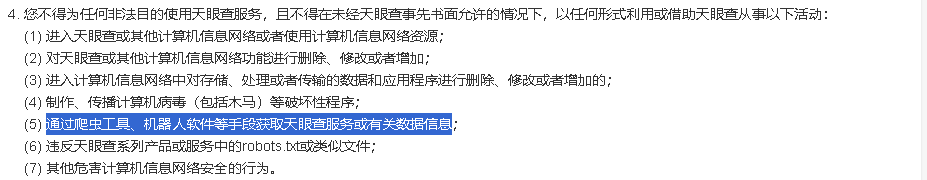

《天眼查用户协议》第七条第4点:

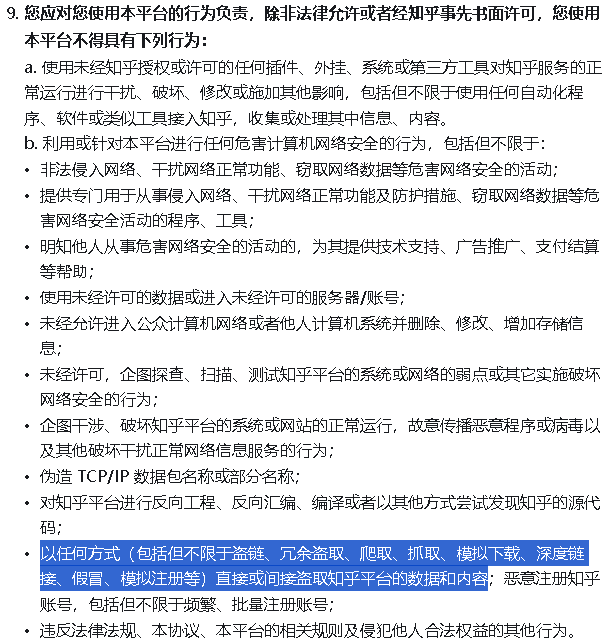

《知乎协议》第二章第9条

(二)法律后果的双重暴击

-

民事追责:淘宝诉某搬家软件公司案中,法院认定爬取商品数据构成不正当竞争,判赔近 200 万元,明确平台对数据的 “竞争利益” 受法律保护。

-

刑事处罚:即使抓取公开数据,若绕过防护措施(如得物的 API 加密、图形验证),仍可能构成 “侵入计算机信息系统罪”。

三、数据流转陷阱:从授权缺失到跨境禁区

(一)外发数据的权利迷思

当用户将数据输入大模型时,三重权利关卡必须突破:

-

个人信息授权:广州互联网法院判决显示,酒店集团为营销目的向境外传输住客信息,因未获单独同意被判侵权,警示 “默认授权” 无效。

-

商业数据归属:淘宝案明确,平台数据凝结投入,即使公开也受保护,未经许可外发构成侵权。

-

版权合规边界:Meta 用盗版书籍训练 LLaMA 模型虽获 “合理使用” 认定,但法院强调 “市场稀释风险” 可能成为未来追责依据。

(二)跨境传输的合规生死线

-

中国规则:迪奥案暴露三大雷区 —— 未通过安全评估、未告知接收方信息、未加密保护,直接触发《个人信息保护法》处罚。

-

全球差异:欧盟《人工智能法案》要求训练数据跨境需符合 “充分性认定”,美国则侧重 “通知 - 同意” 模式,企业需建立弹性合规框架。

四、AI 全生命周期合规:从训练到生成的三重防护

(一)训练数据:告别 “拿来主义”

-

版权审核机制:专家建议优先使用授权数据,需坚决避免触碰 “影子图书馆” 等盗版数据源,此类平台已引发多起诉讼,例如 Anthropic 因使用 LibGen、Books3 等影子图书馆的 700 万本盗版书训练模型,被法院认定构成侵权,面临高额赔偿风险。

-

合理使用边界:Meta 案提示,“转换性使用” 需满足三条件 —— 非市场替代、使用必要性、无实质损害,单纯以 “技术创新” 抗辩难获支持。

(二)生成内容:标识与追责并重

-

强制标识义务:2025 年施行的《人工智能生成合成内容标识办法》要求,文字、视频等需加显式标识与数字水印,抖音、百度等平台已落地技术方案。

-

深度合成禁区:换脸技术仅限影视、医疗等正当场景,未经授权肖像使用可能触发《民法典》人格权纠纷。

(三)工具使用者:微舆类工具的操作指南

- 事前核查:访问目标网站

/robots.txt(如淘宝、知乎),确认允许抓取范围。 - 数据分级:个人敏感信息需脱敏,商业数据获取 API 授权(如京东开放平台),避免直接爬取。

- 跨境申报:向境外大模型传输数据前,完成安全评估或标准合同备案(依据《数据出境安全评估办法》)。

- 开放平台接入:优先通过官方开放平台获取授权数据,替代爬虫等违规手段。

- 查找方法:通过平台首页底部 “开发者平台”“开放平台” 或 “API 文档” 入口进入(如抖音首页底部 “开放平台”、知乎 “关于知乎 - 开发者中心”),无明确入口时可搜索 “[平台名称] 开放平台”(例:“京东 开放平台”)定位官方页面。

- 核心优势:数据准确性达 99% 以上(爬虫易因页面结构变更失效),且受平台合规保护,避免 IP 封禁、法律追责风险。

五、结语:在创新与合规间走钢丝

当 AI 大模型的 “吞噬性” 遇上数据权益的 “保护性”,法律正经历剧烈重构。微舆的免责声明犹如一面镜子,照见技术使用者的责任边界 —— 那些被禁止的机器人访问协议,那些未获授权的数据,那些跨越国境的数据流,从来都不是技术问题,而是法律问题。在这个 AI 狂奔的时代,面对这些可能普通用户都不会仔细去读的禁令,我们怎么确保自己通过AI工具获取信息的方式合规呢?你有没有什么好的方法?

更多推荐

已为社区贡献5条内容

已为社区贡献5条内容

所有评论(0)