大模型APP在iOS兼容问题

解决大模型APP的兼容性和稳定性问题,特别是iOS端的短板,需要系统性工程:从意识上重视客户端质量和用户体验,投入上加强测试特别是自动化建设,技术上优化架构、设计与实现,流程上落实质量左移和持续监控反馈。这是一个长期的投入过程,但对于提升产品竞争力、用户留存和品牌口碑至关重要。将模型能力的领先优势转化为用户端流畅稳定的体验,是大模型成功商业化的必经之路。

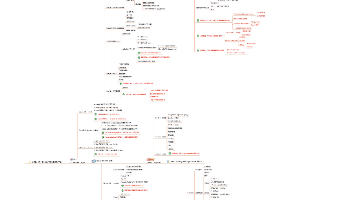

当前大模型APP在产品化过程中的核心痛点:

大模型APP在兼容性方面整体表现低于行业均值,尤其是在iOS平台上,兼容性问题更为突出。UI异常和功能异常则是当前大模型APP面临的主要问题,可能与其背后研发周期短、更新频率快、测试不充分等因素有关。各大模型研发团队应在以下维度加大投入,不断优化提升APP质量效果,提升产品综合竞争力:

1.强化测试覆盖与投入:尤其关注iOS平台端的优化,确保APP在不同端口类型设备上的良好兼容性。

2.优化UI设计:针对UI异常问题,加强UI设计的适配性,确保在不同分辨率和屏幕尺寸下的显示效果保持稳定水平。

3.提升功能稳定性:针对功能异常问题,进一步加强功能测试,尤其是在高频更新时着重关注,确保新功能上市后的兼容稳定性。

4.借鉴行业最佳实践:参考行业均值,进一步优化启动时间、内存占用等性能指标,提升用户端整体体验。

核心问题诊断

1.兼容性低下 (尤其iOS突出):

*原因剖析:

*iOS碎片化相对低,但标准高: 虽然iOS设备型号比安卓少,但苹果对UI/UX一致性、性能、安全性和审核标准要求极其严格。任何细微的适配问题或性能下滑都更容易被用户察觉并被App Store审核机制拦截。

*大模型团队的惯性思维: 研发团队背景可能以算法、模型、后端为主,对移动端(尤其是iOS)的特定规范、适配细节、性能优化经验相对欠缺。

*测试资源倾斜: 可能更侧重于模型效果、核心功能逻辑测试,对移动端兼容性(特别是iOS各种机型、版本组合)的自动化测试和真机测试覆盖不足。

*表现: 闪退、布局错乱、触控失灵、特定版本无法安装或运行、与新系统特性不兼容等。

2.UI异常 & 功能异常 (主要问题):

*UI异常原因:

*动态内容适配难: 大模型输出内容长度、格式变化大,传统静态UI设计难以适配。

*跨分辨率/尺寸适配不足: 设计稿可能只在特定设备验证,缺少响应式/自适应布局的严格测试。

*研发-设计协作断层: UI设计规范未严格执行,或开发实现时未完全遵循设计规范。

*前端技术栈选型或实现问题: 使用的跨平台框架或原生实现存在适配缺陷。

功能异常原因:

后端服务不稳定: 模型推理服务、API网关等后台服务的性能波动、错误直接导致前端功能异常。

客户端逻辑缺陷: 处理模型返回数据、用户交互、状态管理、网络请求的逻辑存在Bug。

频繁更新引入回归: 快速迭代中,新功能或代码修改破坏了原有功能,而自动化回归测试不足是关键。

*设备资源限制(内存/CPU/存储): 大模型APP通常资源消耗较大,在低配设备或资源紧张时更容易出现功能异常(如后台被杀、响应缓慢、崩溃)。

优化建议深化与补充

您提出的四个维度非常关键,以下是具体的深化和补充:

1.强化测试覆盖与投入 (尤其iOS):

建立iOS专属测试矩阵: 不仅要覆盖主流最新机型,还需包含保有量高的旧款iPhone和iPad(特别是内存较小的型号),并覆盖主要iOS版本(当前及前2-3个版本)。

真机实验室 & 云测平台: 投入建立或购买服务,进行大规模真机兼容性测试**。

*自动化测试升级:

*UI自动化: 使用Appium, XCTest等工具对核心页面、关键交互路径进行自动化,覆盖不同分辨率。重点检测UI元素的展示、布局、基本交互。

*功能/接口自动化: 对核心业务逻辑和API调用进行自动化覆盖。

*性能自动化: 集成工具监控关键场景的启动时间、FPS、内存、CPU、耗电量。

*专项兼容性测试: 包括弱网、低电量模式、深色模式、辅助功能(如VoiceOver)、多语言切换、权限管理(拍照、麦克风等)场景。

*完善Beta测试渠道: 充分利用TestFlight,招募更广泛的iOS用户参与Beta测试,收集真实环境反馈。

2.优化UI设计 (解决UI异常):

*制定并强制执行设计系统: 建立详细的Design Token和组件库,确保设计一致性,并提供明确的适配规则(间距、字体、响应式断点)。

*拥抱自适应/响应式布局: 使用Auto Layout (iOS) 或 现代CSS/Flutter等跨平台方案时,必须严格遵循最佳实践,避免硬编码尺寸。特别关注长文本、动态内容、多模态内容(图片/视频)的容器设计。

*深度适配iOS设计规范: 严格遵守《Human Interface Guidelines》,包括导航模式、控件使用、交互反馈、动效等,提供符合iOS用户直觉的体验。

*设计走查与还原度审查: 在开发过程中和提测前,强制进行设计走查,确保UI实现100%还原设计稿且符合适配要求。

3.提升功能稳定性 (解决功能异常):

*加强后端服务治理与监控:

*提升模型服务和API的可用性、延迟、容错能力(重试、降级、熔断)。

*建立完善的后端服务监控告警体系。

*强化客户端健壮性工程:

全面错误处理与日志: 对所有可能失败的操作(网络请求、文件读写、数据处理、权限获取等)进行妥善的错误捕获、用户友好提示和详细日志记录。

资源管理与优化: 严格监控和优化内存使用(图片加载、缓存策略)、CPU占用(复杂计算异步化)、存储占用(缓存清理机制)。

状态管理: 采用清晰可靠的状态管理方案(如Redux, MVVM),避免状态混乱导致的UI不一致或功能错乱。

建立强大的自动化回归测试套件: 这是应对高频更新的核心武器。确保每次代码提交都触发核心功能路径的自动化回归测试,快速发现破坏性修改。

*灰度发布与功能开关: 新功能上线采用灰度发布策略,结合功能开关,快速回滚有问题的功能。

*崩溃监控与分析 (重中之重): 集成强大的崩溃监控工具(如Firebase Crashlytics, Sentry, 平台自带工具),实时收集崩溃信息,快速定位、优先修复Top Crash。

4.借鉴行业最佳实践 (提升性能与体验):

*性能指标对标与监控: 持续监控并优化:

*启动时间 (Cold/Warm/Hot): 优化初始化逻辑、延迟加载、资源预处理。

*内存占用 (Footprint & Leaks): 使用工具定期检测内存泄漏(Instruments, LeakCanary/MAT)。

*交互流畅度 (FPS/Jank): 监控掉帧,优化耗时操作。

*网络效率: 请求合并、压缩、缓存策略优化。

*安装包大小: 资源压缩、代码混淆、按需加载。

*关注用户可感知的性能: 如首屏渲染时间、列表滚动流畅度、操作响应速度。

*学习领先应用: 研究头部APP(不限于AI类)在流畅度、省电性、弱网处理、异常处理等方面的优秀实践。

关键成功因素

*跨职能协作: 质量是团队共同责任。产品、设计、开发(前端、后端、移动端)、测试、运维必须紧密协作,尤其在需求和设计阶段就考虑兼容性、性能和稳定性。

*质量左移: 将测试活动(如设计评审、代码审查、单元测试、静态分析)尽可能前置到开发早期,避免问题遗留到后期。

*数据驱动: 依赖监控数据(崩溃、性能、用户行为)、测试数据、用户反馈来精准定位问题,评估优化效果,指导资源投入优先级。

*平衡速度与质量: 在“研发周期短、更新频率快”的压力下,自动化测试、持续集成/持续交付、灰度发布、功能开关、强大的监控是实现“既要快又要稳”的关键技术保障。必须投入资源建设这些基础设施。

*iOS优先战略: 鉴于iOS平台兼容性问题更突出且用户价值通常更高,建议在资源分配上给予iOS优化更高的优先级。

总结

解决大模型APP的兼容性和稳定性问题,特别是iOS端的短板,需要系统性工程:从意识上重视客户端质量和用户体验,投入上加强测试特别是自动化建设,技术上优化架构、设计与实现,流程上落实质量左移和持续监控反馈。这是一个长期的投入过程,但对于提升产品竞争力、用户留存和品牌口碑至关重要。将模型能力的领先优势转化为用户端流畅稳定的体验,是大模型成功商业化的必经之路。

更多推荐

已为社区贡献28条内容

已为社区贡献28条内容

所有评论(0)