大模型APP的质量测试的评估指标

每个能力维度下,需同时设计“量化指标(客观计算)”和“质性指标(主观评审)”,前者保障效率,后者覆盖模糊场景(如创造性)。核心指标定义示例表能力维度量化指标(计算方法+示例阈值)质性指标(评分标准+示例阈值)适用场景输入鲁棒性1. 异常输入容错率:极端输入(如10万字符)下无意义输出占比≤5%2. 追问率:模糊输入(如“怎么办”)时主动追问占比≥80%1. 异常输入处理合理性:5分制(1=崩溃,5

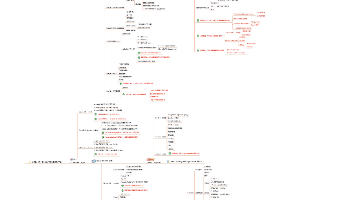

确定大模型APP的模型推理质量评估指标,核心逻辑是**“对齐用户体验目标+匹配APP场景特性+兼顾可量化与可操作”**,需避免通用化指标,聚焦“模型能力如何转化为用户可感知的价值”。具体可通过“场景拆解→维度映射→指标定义→阈值校准”四步流程实现,同时需平衡客观性(量化)与主观性(质性)、通用性(基础指标)与定制性(场景化指标)。

一、确定评估指标的核心原则(先明确方向,避免指标偏离)

在设计指标前,需先锚定3个核心原则,确保指标不脱离实际价值:

- 用户需求导向:指标需对应用户痛点,而非技术自嗨。例如,用户用“大模型翻译APP”最在意“翻译准确+语句流畅”,则需优先定义“事实准确率”“语法流畅度”指标,而非单纯追求“推理速度”;

- 场景差异化:垂直场景(如医疗、教育)与通用场景(如闲聊、创作)的指标重点完全不同。例如,医疗类APP必须加“医疗建议合规性”指标,而创作类APP需加“内容创造性”指标;

- 可落地可验证:指标需能通过“数据计算”或“人工评审”验证,避免模糊表述(如“提升用户满意度”需拆解为“二次生成率下降”“差评率降低”等可量化指标)。

二、四步确定评估指标(从抽象到具体,可直接落地)

第一步:拆解APP核心场景,明确“模型要解决的核心问题”

不同大模型APP的核心功能差异极大,需先梳理“用户用APP做什么”,再推导“需要评估模型的哪些能力”。

场景拆解示例:

| APP类型 | 核心用户场景 | 模型需解决的核心问题 | 指标设计方向 |

|---|---|---|---|

| 问答类(如ChatGPT APP) | 查知识、解疑问(如“解释相对论”) | 理解问题意图、输出准确且易懂的答案 | 事实准确率、语义连贯性、易读性 |

| 创作类(如AI写作APP) | 写文案、续小说(如“写产品宣传语”) | 贴合主题、内容新颖、符合文风要求 | 主题相关性、创造性、文风匹配度 |

| 医疗垂直类(如AI问诊) | 初步症状分析、用药建议(如“头痛怎么办”) | 症状判断准确、建议合规(无错误医疗指导) | 医疗事实准确率、合规性、风险提示完整性 |

| 多模态类(如文生图APP) | 文本转图像(如“画一只戴帽子的猫”) | 图像与文本语义匹配、细节完整 | 跨模态匹配度、图像细节完整性 |

第二步:映射“模型能力维度”,覆盖推理全链路风险

基于场景拆解结果,从“输入→处理→输出”全链路映射核心能力维度,确保无关键风险遗漏。通用维度可分为5类,不同场景再补充定制维度:

| 通用能力维度 | 定义(对应推理链路风险) | 场景定制示例(补充维度) |

|---|---|---|

| 输入鲁棒性 | 模型对“异常/极端输入”的容错能力(避免崩溃或无意义输出) | 医疗类:“症状描述模糊”时的追问有效性 |

| 输出准确性 | 输出内容符合事实、逻辑或用户指令(避免幻觉) | 教育类:“解题步骤”的正确性(而非仅答案对) |

| 输出连贯性 | 长文本/多轮对话中逻辑一致(避免前后矛盾) | 创作类:“小说续写”的情节连贯性 |

| 合规性 | 输出无违法、歧视、敏感内容(符合法规) | 金融类:“投资建议”的风险提示合规性 |

| 格式一致性 | 结构化输出(如JSON、Markdown)符合APP解析要求(避免UI崩溃) | 工具类:“数据导出为表格”的格式完整性 |

第三步:定义“量化+质性”指标,确保可验证

每个能力维度下,需同时设计“量化指标(客观计算)”和“质性指标(主观评审)”,前者保障效率,后者覆盖模糊场景(如创造性)。

核心指标定义示例表:

| 能力维度 | 量化指标(计算方法+示例阈值) | 质性指标(评分标准+示例阈值) | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| 输入鲁棒性 | 1. 异常输入容错率:极端输入(如10万字符)下无意义输出占比≤5% 2. 追问率:模糊输入(如“怎么办”)时主动追问占比≥80% |

1. 异常输入处理合理性:5分制(1=崩溃,5=合理响应)≥4分 2. 追问有效性:5分制(1=无关,5=精准)≥3分 |

全场景 |

| 输出准确性 | 1. 事实准确率:通过知识库(如Wikipedia)核查正确事实占比≥90% 2. 语义相似度:与理想答案的Sentence-BERT相似度≥85% |

1. 逻辑严谨性:5分制(1=矛盾,5=严谨)≥4分 2. 指令完成率:5分制(1=未完成,5=超预期)≥4分 |

问答类、医疗类 |

| 输出连贯性 | 1. 长文本连贯率:1000字以上文本中逻辑断裂句占比≤5% 2. 多轮对话记忆率:记住历史信息(如用户姓名)的比例≥90% |

1. 上下文呼应度:5分制(1=遗忘,5=全程呼应)≥4分 2. 语句流畅度:5分制(1=卡顿,5=流畅)≥4分 |

创作类、多轮对话类 |

| 合规性 | 1. 违规内容检出率:自动化工具(如敏感词库)识别违规内容占比≤0.1% 2. 风险提示率:需提示风险(如医疗建议)时的提示占比≥100% |

1. 合规完整性:5分制(1=严重违规,5=完全合规)≥5分 2. 伦理适配性:5分制(1=歧视,5=中立)≥4分 |

医疗类、金融类、全场景 |

| 创造性 | 1. 内容重复率:生成内容与训练集/历史输出的重复率≤10% 2. 新颖性得分:通过GPT-4评估“新颖性”的平均分≥3分(5分制) |

1. 创意独特性:5分制(1=模板化,5=独特)≥3分 2. 风格多样性:同一主题生成3版内容的风格差异度≥70% |

创作类、设计类 |

第四步:校准指标阈值,匹配行业基准与用户预期

指标阈值不能拍脑袋定,需结合3个依据校准,确保既不宽松也不苛刻:

- 行业基准:参考同类APP或公开模型的指标(如GPT-4的事实准确率约92%,则自家问答类APP可设≥90%);

- 用户反馈:通过初期灰度测试收集用户评价,如用户对“翻译流畅度”的差评率≤5%时,对应“语法流畅度”指标阈值可设为≥4分(5分制);

- 技术可行性:若模型当前能力有限(如小参数端侧模型),可先设“阶段性阈值”(如初期事实准确率≥85%,迭代后提升至90%)。

三、关键注意事项(避免指标设计踩坑)

- 避免“唯量化论”:量化指标(如语义相似度)无法覆盖创造性、情感适配性等模糊场景,必须搭配人工质性评估(如创作类APP的“文案感染力”需人工打分);

- 指标优先级分层:合规性是“底线指标”(必须100%满足,如医疗APP不能有违规建议),准确性、连贯性是“核心指标”(需优先优化),创造性是“加分指标”(根据场景可选);

- 动态迭代指标:随着模型版本升级和用户需求变化,定期(如每月)复盘指标有效性,如用户开始关注“多模态协同质量”,则新增“跨模态匹配度”指标。

总结

确定评估指标的本质是“将模糊的‘质量好’转化为可落地的‘可衡量标准’”,核心步骤可概括为:

- 先明确“用户用APP做什么”(场景拆解);

- 再确定“需要模型具备什么能力”(维度映射);

- 然后定义“怎么衡量这些能力”(指标设计);

- 最后校准“合格线是多少”(阈值设定)。

通过这套流程,指标既能精准反映模型质量,又能直接指导测试执行和模型优化,避免“为了测而测”。

更多推荐

已为社区贡献28条内容

已为社区贡献28条内容

所有评论(0)