AI赋能后的科研新模式

在过去的几十年中,科研模式的变化更多是依赖于工具的迭代——从纸质文献到数字数据库,从人工绘图到计算机图形,从手写论文到文字处理软件。然而,这些变革大多是工具层面的效率提升,科研人员仍需亲自承担大量重复性、低附加值的工作:查找文献、整理数据、编写报告、修订稿件、绘制图表、翻译资料……

如今,随着人工智能(AI)技术的成熟,这一切正在发生颠覆性的改变。

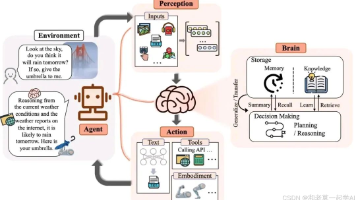

AI赋能后的科研模式:从“人主导工具”到“人机协作生态”

1. 信息获取速度的指数级提升

过去,科研人员查找一篇高相关度文献可能需要花费数小时,甚至几天。而AI驱动的检索引擎不仅能从海量数据库中精准匹配,还能自动总结文献核心观点并生成选题参考,大大压缩了信息收集周期。这意味着研究人员可以在更短的时间内完成知识储备,将更多精力投入到研究设计与创新思考。

2. 写作与表达的智能化全流程支持

AI不仅可以帮助科研人员生成论文草稿,还能在结构优化、逻辑梳理、语言润色、格式匹配等环节提供持续支持。写作不再是“单线完成”,而变为“多轮精修”,科研人员可与AI进行交互式优化,让每一个段落都符合期刊要求。

3. 数据与图表的自动化生成与分析

科研绘图曾是许多研究者的痛点,尤其是无设计背景的理工科和医学领域人员。现在,AI可以根据实验数据或研究假设直接生成符合期刊规范、结构美观的高质量图表,不仅节省了制图时间,还提高了学术传播力。

4. 多人协作的实时智能化

团队科研项目中,文档版本冲突与协作低效是常见问题。AI赋能的协作平台可实现多人实时编辑、自动版本管理、智能修订追踪,让科研团队即使跨地域也能保持高效一致的工作状态。

5. 语言与文化障碍的消解

在国际化科研环境中,语言问题常常影响成果的交流和传播。AI支持的多语言翻译与学术术语精准匹配功能,让科研人员可以轻松跨越语言壁垒,快速完成国际论文发表与跨国项目合作。

简而言之,AI不仅是工具的升级,而是科研模式的根本转型:

从“人主导工具”到“人机协作生态”,科研人员与AI共同完成知识发现、成果产出与学术传播的全流程。

MedPeer:国内领先的AI赋能科研全流程平台

在这一转型潮流中,MedPeer集成了智能写作、科学对话、科研绘图、科技文献、基金数据库、审稿回复等二十余项自主研发的AI科研工具,构建了一套覆盖科研全生命周期的智能化解决方案。

1. 从选题到成文:AI驱动的科研写作全流程

- 论文写作:聚焦科研人员的四大痛点——协作低效、文献零散、格式繁琐、内容优化困难,MedPeer提供从构思到完稿的一站式写作支持。AI可自动生成研究背景、推荐论文大纲、优化文章逻辑、匹配专业格式(支持Word/LaTeX期刊适配),让写作效率提升数倍。

- AI文献综述 / AI基金申请书 / AI开题报告 / AI毕业论文:针对不同科研场景,MedPeer提供智能选题、大纲构建、文献匹配、全文生成等专项工具,帮助用户快速产出高质量科研文稿。

2. 高效知识获取与分析

- 科技文献:整合近4000万国际英文文献与国内核心期刊资源,支持AI文献解读、智能选刊等功能,让科研人员在最短时间内把握全球研究动态。

- 自然基金数据库:提供权威科研项目与成果数据的可视化分析,辅助科研人员发现热点领域、优化研究方向、提高课题命中率。

3. 数据可视化与成果呈现

- 科研绘图:10万+专业矢量素材与2000+期刊级模板,配合拖拽式操作与智能配色,让绘图零基础的科研人员也能快速生成高水平图表。

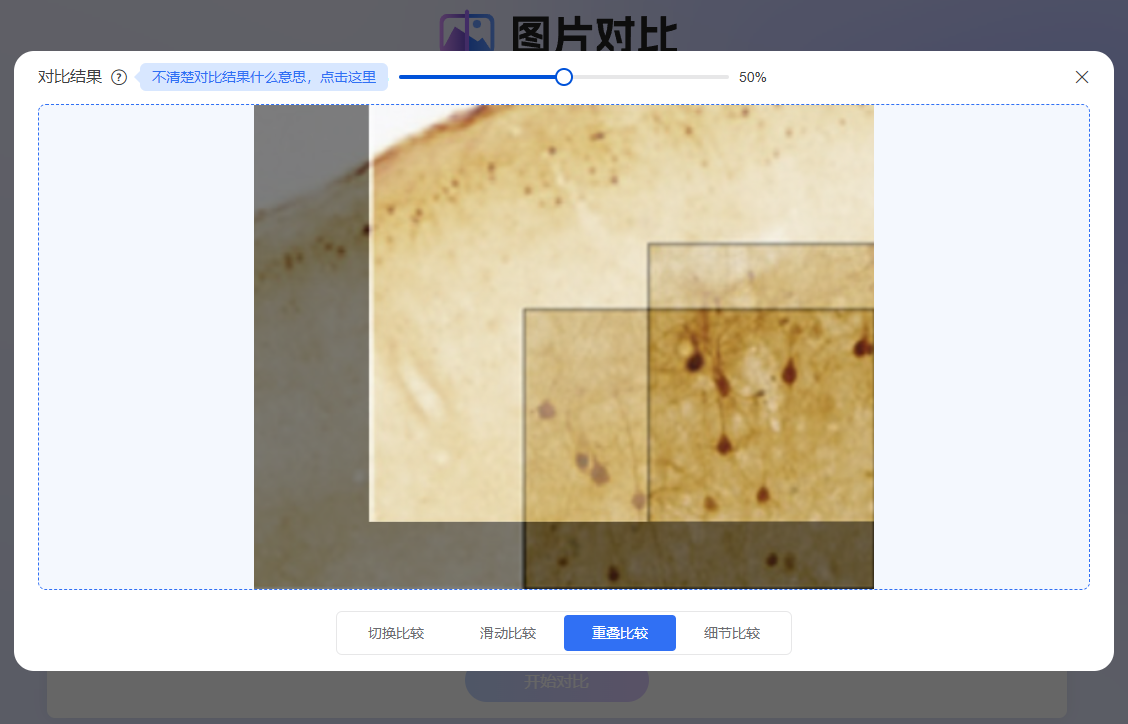

- 图片对比:四种专业对比方式(切换、滑动、重叠、细节)精准识别实验图像差异,助力科研数据验证与论文质量提升。

4. 跨语言与跨领域协作

- 机器翻译 / GPT翻译:多语言高精度翻译,内置200+学科专业术语库,支持长文本、表格、PDF等全格式处理,确保科研交流无障碍。

- 科学对话 / 识图对话:支持文本、图像多模态智能问答,帮助科研人员快速解决问题、分析数据、解读文献。

在AI赋能的新科研模式下,科研人员正在从繁琐的重复劳动中解放出来,更专注于创新与深度研究。选择与AI协作不再是可选项,而是科研竞争力的必然趋势。

更多推荐

已为社区贡献36条内容

已为社区贡献36条内容

所有评论(0)