A study on CNN image classification of EEG signals represented in 2D and 3D

这个摘要从objective,approach,main result and significances四个方面论述了本篇文章CNNs能够成功地从原始脑电波的一组预先计算的统计时间特征中卷积出有用的特征。

A study on CNN image classification of EEG signals represented in 2D and 3D

1、心得

结果分析这一部分都很充实

2、论文逐段精读

2.1 摘要

这个摘要从objective,approach,main result and significances四个方面论述了本篇文章

CNNs能够成功地从原始脑电波的一组预先计算的统计时间特征中卷积出有用的特征。

2.2 引言

EEG的输入格式维度太高

传统EEG输入CNN中内部特征提取存在“黑箱”,故应先提取时序特征再输入到CNN中。

2.3 相关工作

2.3.1 EEG

①关键设备

Muse EEG头带,它使用干电极,通过蓝牙低能耗传输数据,并通过算法去除噪声,广泛应用于神经科学研究;

OpenBCI设备,开源,能够与多种生物电极接口,并在睡眠状态分类中表现出色。、

②EEG分类研究

注意力分类:常见空间模式(CSP)方法准确率 93.5%,深度信念网络、多层感知机(MLP)在二分类中表现优异;

情绪分类:Fisher 判别分析实现 95% 三分类准确率,音乐、电影是常用情绪诱导刺激,需避免强肌电信号干扰;

眼状态分类:过往 14 电极高斯支持向量机(SVM)准确率 81.2%,K-Star 聚类达 97%(但仅 1 名被试,泛化差),本文 10 名被试的 3D CNN 实现 97.96%,且泛化性更优。

③EEG特征提取方法

滑动时间窗口法:(1 秒窗口,0.5 秒重叠)如 [0-1s)、[0.5-1.5s),窗口进一步拆分为 0.5 秒子窗口和 0.25 秒子窗口,提取多尺度特征。

(1)全窗口(1 秒)特征包括

- 基础统计量:均值、标准差、偏度、峰度、最大值、最小值;

- 矩阵特征:K×K 方差矩阵、信号对协方差、协方差矩阵特征值(协方差矩阵对数的上三角元素;

- 频率特征:FFT(的频率分量幅度、前 10 个高能量频率值;

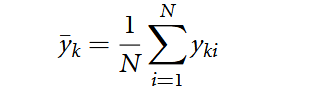

样本均值和样本标准差:

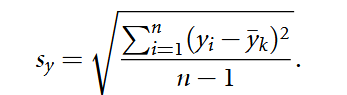

样本偏度和样本峰度:

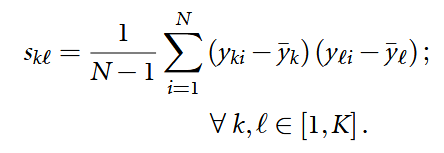

(K×K 方差矩阵)信号对协方差:

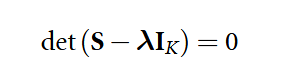

协方差矩阵特征值(λ):

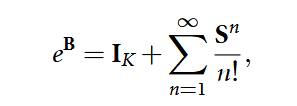

协方差矩阵对数的上三角元素(通过泰勒展开):

(2)0.5 秒子窗口特征:

子窗口间均值 / 标准差 / 最大值 / 最小值的变化量

(3)0.25 秒子窗口特征:

子窗口均值、子窗口间均值差值;子窗口最大 / 最小值、子窗口间最大 / 最小值差值;

2.3.2 特征选择(降维)

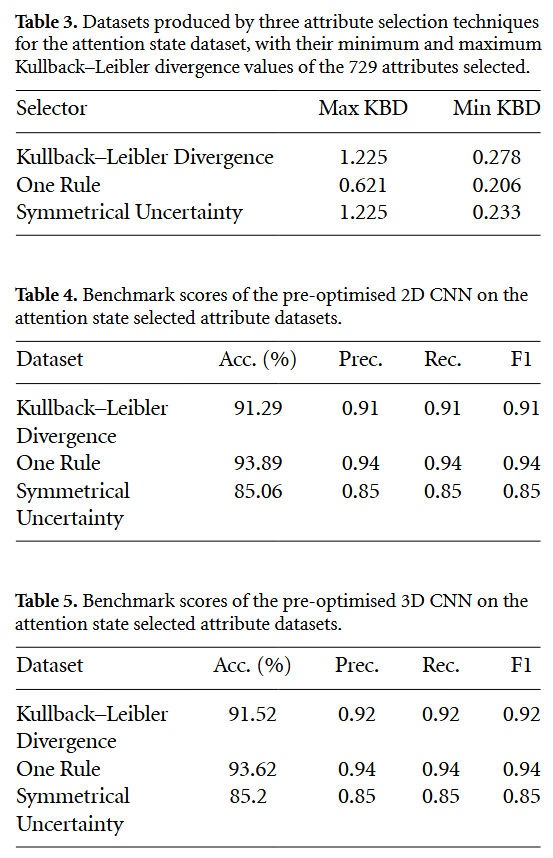

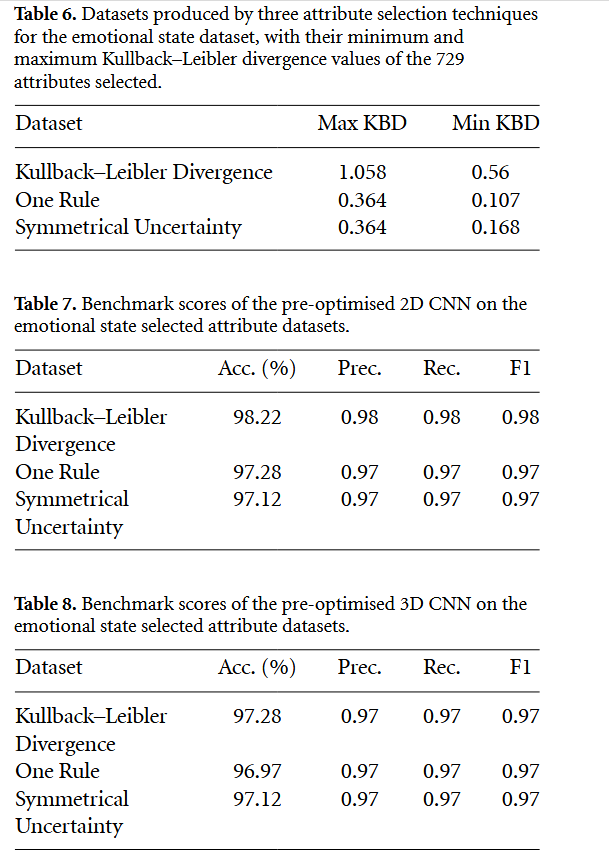

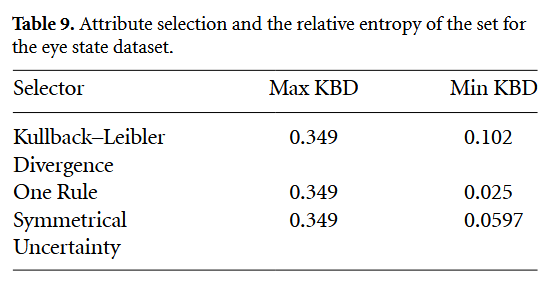

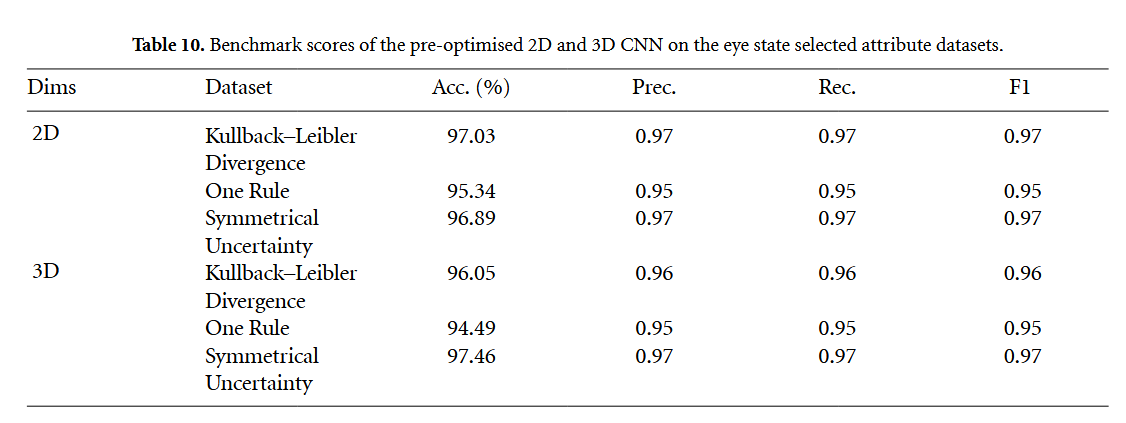

方法:One Rule、Kullback–Leibler Divergence、Symmetrical Uncertainty

2.3.3 CNN 与可视化空间学习

可视化空间学习:将非图像数据(如 EEG 统计特征)转化为矩阵 / 体素,通过 CNN 卷积提取特征

2.3.4 进化拓扑搜索

初始化——交叉——筛选

解决 CNN 超参数调优的非多项式难题,仅适用于优化CNN的全连接层。

2.4 方法

2.4.1 数据集

注意力状态数据集(来源于作者)

情绪状态数据集(来源于作者)

眼动状态数据集:BCI2000数据集(开源)

2.4.2 特征处理

可视化规则:

2D:729 个特征按特征选择方法的重要性排序(从高到低),填充为 27×27 图像(左→右、上→下);

3D:729 个特征按重要性排序,填充为 9×9×9 体素(左→右、上→下、前→后);

归一化:特征值归一化至 0-255(适配像素亮度),CNN 训练时进一步归一化至 0-1(除以 255)。

2.4.3 训练与验证流程

硬件:NVIDIA GTX980Ti GPU

架构:TensorFlow

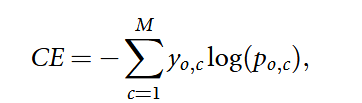

超参数:70/30 训练测试分割,100 个 epoch,批次大小 64,损失函数为类别交叉熵,公式如下:

优化流程:

-

第一步:70/30 分割训练预优化 CNN,筛选各数据集最优特征选择方法(如注意力状态的 One Rule);

-

第二步:DEvoMLP 优化最优模型的全连接层拓扑(种群规模 10,迭代 10 代,最大 5 层隐藏层,每层最大 4096 神经元);

-

第三步:10 折交叉验证优化后的模型,避免过拟合(因 70/30 分割可能导致超参数过拟合测试集);

-

第四步:留一被试交叉验证,评估跨被试泛化能力(训练时排除 1 名被试,测试该被试,遍历所有被试)

2.5 结果

从注意力状态、情绪状态、眼状态三个方面分别展开

从他们的特征选择结果、分类性能分析,只有表格解释,缺乏更严谨的证明???

2.5.1 注意力状态

2.5.2 情绪状态

2.5.3 眼动状态

2.5.4 进化拓扑优化

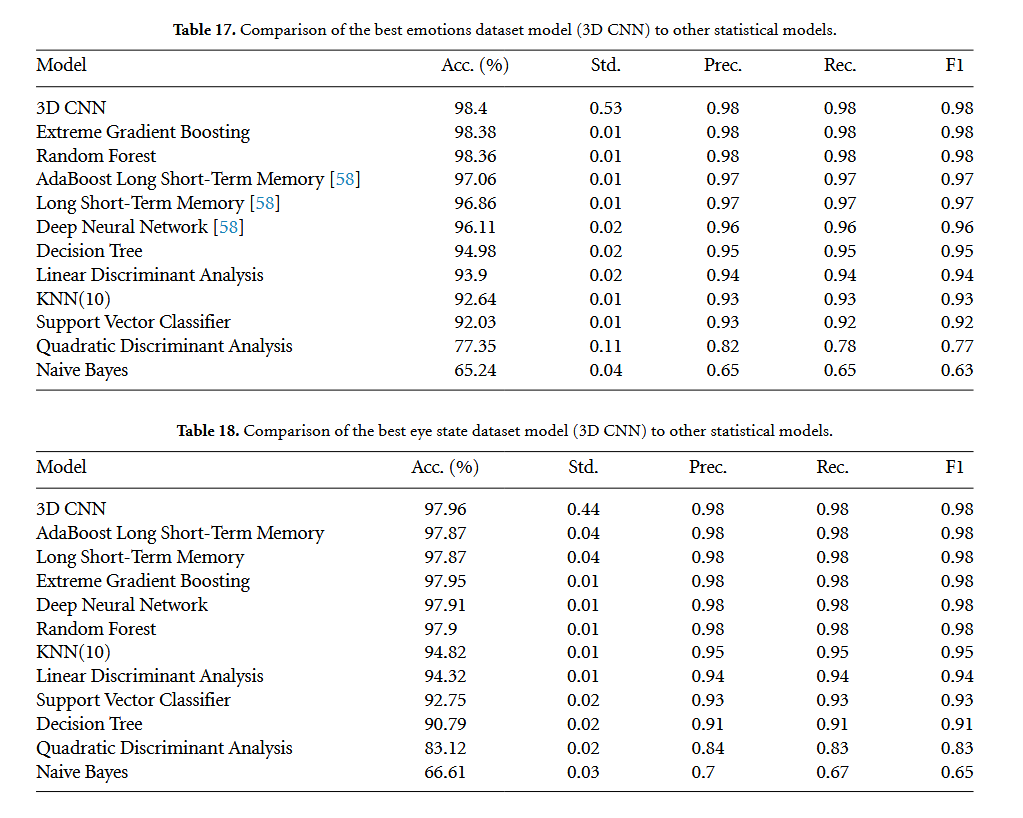

进化优化后,模型准确率平均提升 2%-3%,且 “维度适配性”(如眼状态 3D 更优)保持不变

混淆矩阵——补充模型优化准确率,验证模型优化后分类的短板(便于开展后续改进工作)

2.5.5 10折交叉验证

增强模型稳定性

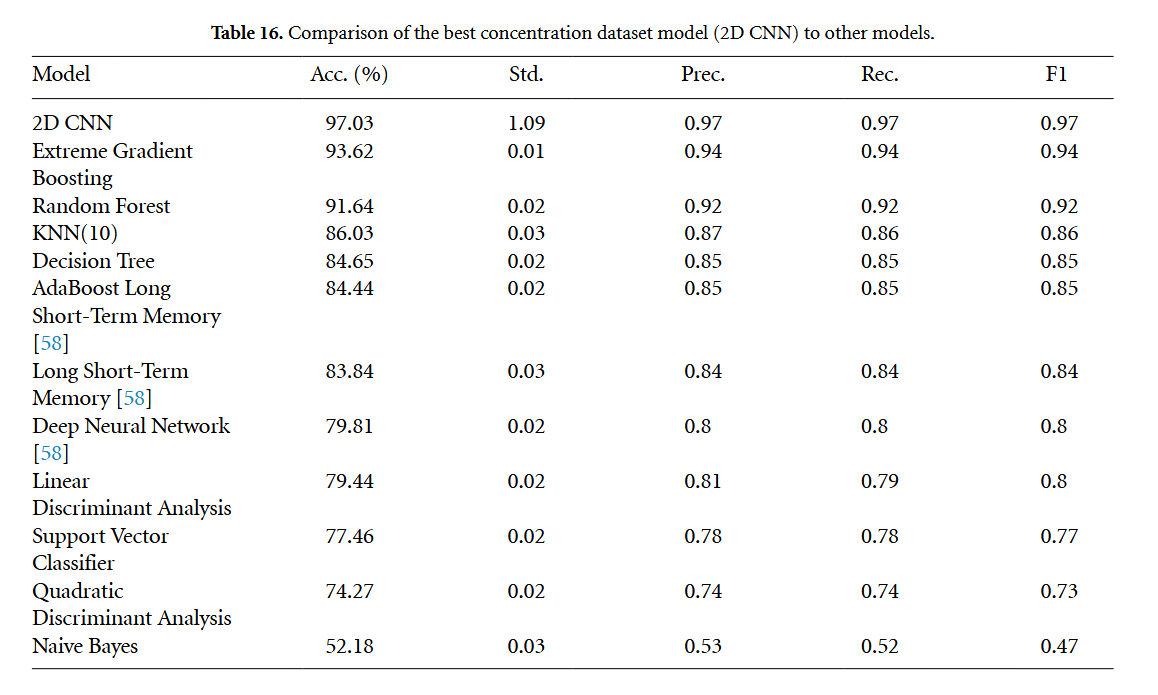

所有模型标准差均低于 1%(除注意力 2D CNN 的 1.09%)

2.5.6 留一被试验证

留一被试准确率低于 10折验证,说明个体脑电差异仍会影响模型泛化,需进一步优化跨被试适配性(如迁移学习)

2.5.7 与其他机器学习模型的对比

研究局限

仅按特征重要性顺序排列,未考虑电极位置的空间关联性(如将相邻电极特征放在相邻像素)

注意力 / 情绪数据集被试少(4 人 / 2 人),可能影响结果普适性

未将 “统计特征可视化” 与 “原始 EEG 信号可视化” 的分类效果对比,无法明确统计预处理的必要性

2.6 结论

被试还是要再多点,增加普适性

本文是按照特征选择的评分来排序的,——按照电极空间位置?特征间的内在关系?不同EEG的任务不同?

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)