写一篇论文,文献需要读到什么程度?怎么读?

更重要的是,你可以自己上传已找好的文献,也可以让AI帮你找文献或者补充文献,AI会基于3亿真实来源的文献生成综述,而非“凭空创作”。这意味着,你可以让AI在你已读的文献基础上,帮助你。如今,随着AI科研工具的兴起,文献阅读的方式正在被重塑。它与传统的文献检索引擎不同,允许你用自然语言描述研究问题,例如“纳米载药系统在肿瘤靶向治疗中的最新研究进展”,系统会通过语义理解,自动推荐高相关度的文献,而非简

在科研工作中,“读文献”几乎是每一位科研人员的日常。然而,很多人心中都有这样的困惑:写论文前到底该读多少文献?又该怎么读?

有人花了几个月啃下上百篇文献,仍然不清楚研究方向的前沿;也有人只读几篇综述,便草草定题,事后才发现研究早已被他人覆盖。问题的核心,不在“读多读少”,而在于文献阅读的深度、结构化程度与应用效率。

如今,随着AI科研工具的兴起,文献阅读的方式正在被重塑。很多针对文献处理、分析与应用的智能工具,能够帮助科研人员将“海量阅读”转化为“高效理解”。本文将结合这些工具的功能,从三个阶段剖析如何科学、系统地读文献。

一、选准范围:从“盲目搜索”到“精准获取”

科研初期最大的陷阱是“信息过载”——在数据库中搜索一个关键词,动辄数万条文献结果,既耗时又难提炼重点。

高效读文献的第一步,是精准确定阅读范围。

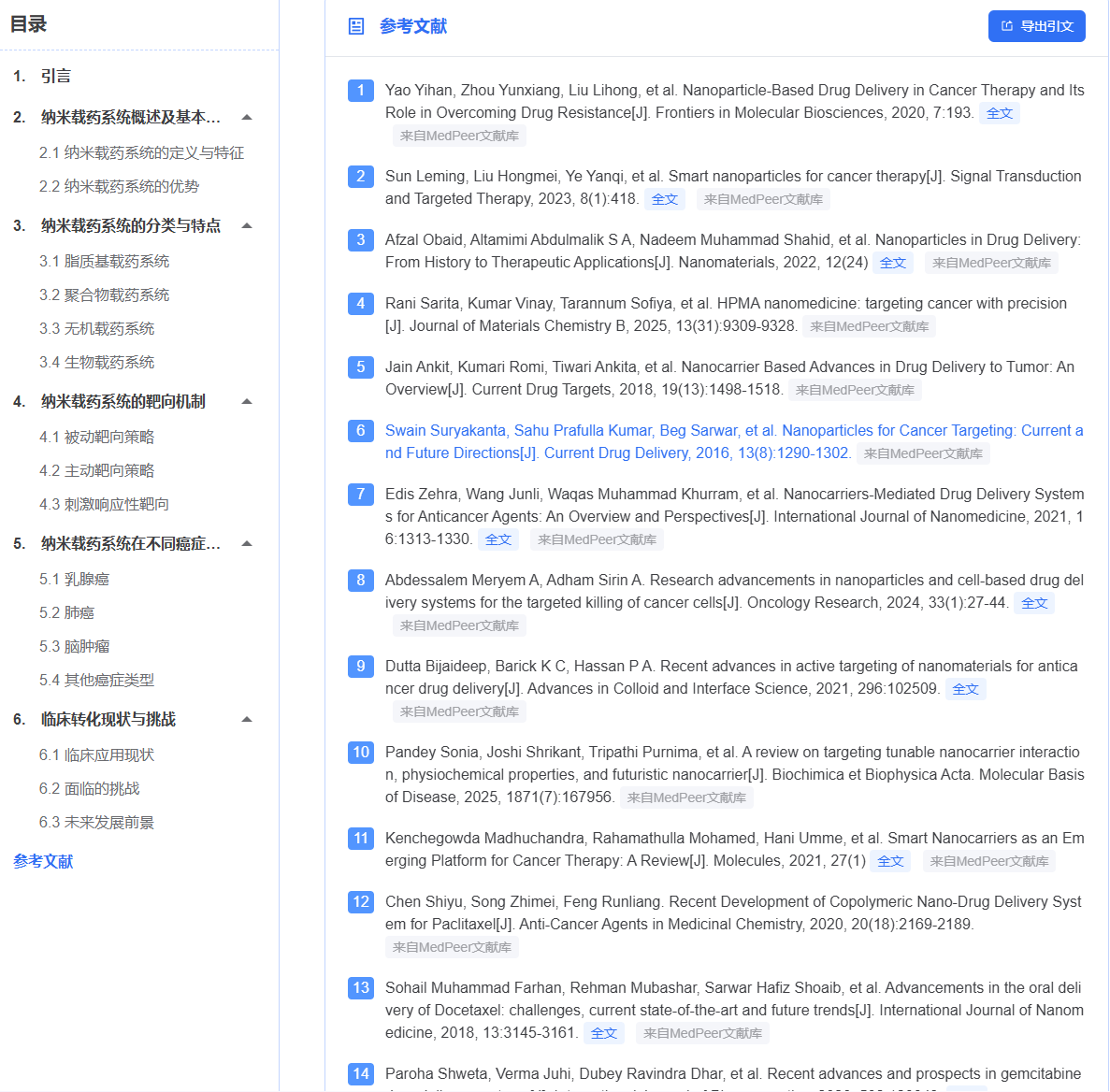

在这一步,MedPeer的Deep Search工具,它与传统的文献检索引擎不同,允许你用自然语言描述研究问题,例如“纳米载药系统在肿瘤靶向治疗中的最新研究进展”,系统会通过语义理解,自动推荐高相关度的文献,而非简单匹配关键词。

更高效的是,Deep Search功能可直接生成一段研究综述式概览,提炼不同文献的共同结论与差异点。这意味着,你在选题初期就能快速判断研究是否饱和、热点在哪、空白点何在,从而缩小阅读范围,把时间花在关键文献上。

建议:

- 初筛阶段控制在50篇左右核心文献;

- 重点阅读其中的10篇代表性论文(高影响力或高被引);

- 使用科技文献的“期刊、主题、机构分析”模块,了解该领域的主要研究团队与趋势,为后续选题和合作提供参考。

二、读得深入:从“浏览”到“理解与比较”

读文献,不仅是获取信息,更是训练思维。真正的科研阅读,需在理解背景、方法与结论的同时,比较不同研究间的差异。

但传统阅读方式往往效率低下:几十页的PDF,重要信息掩埋在冗长的实验细节中。

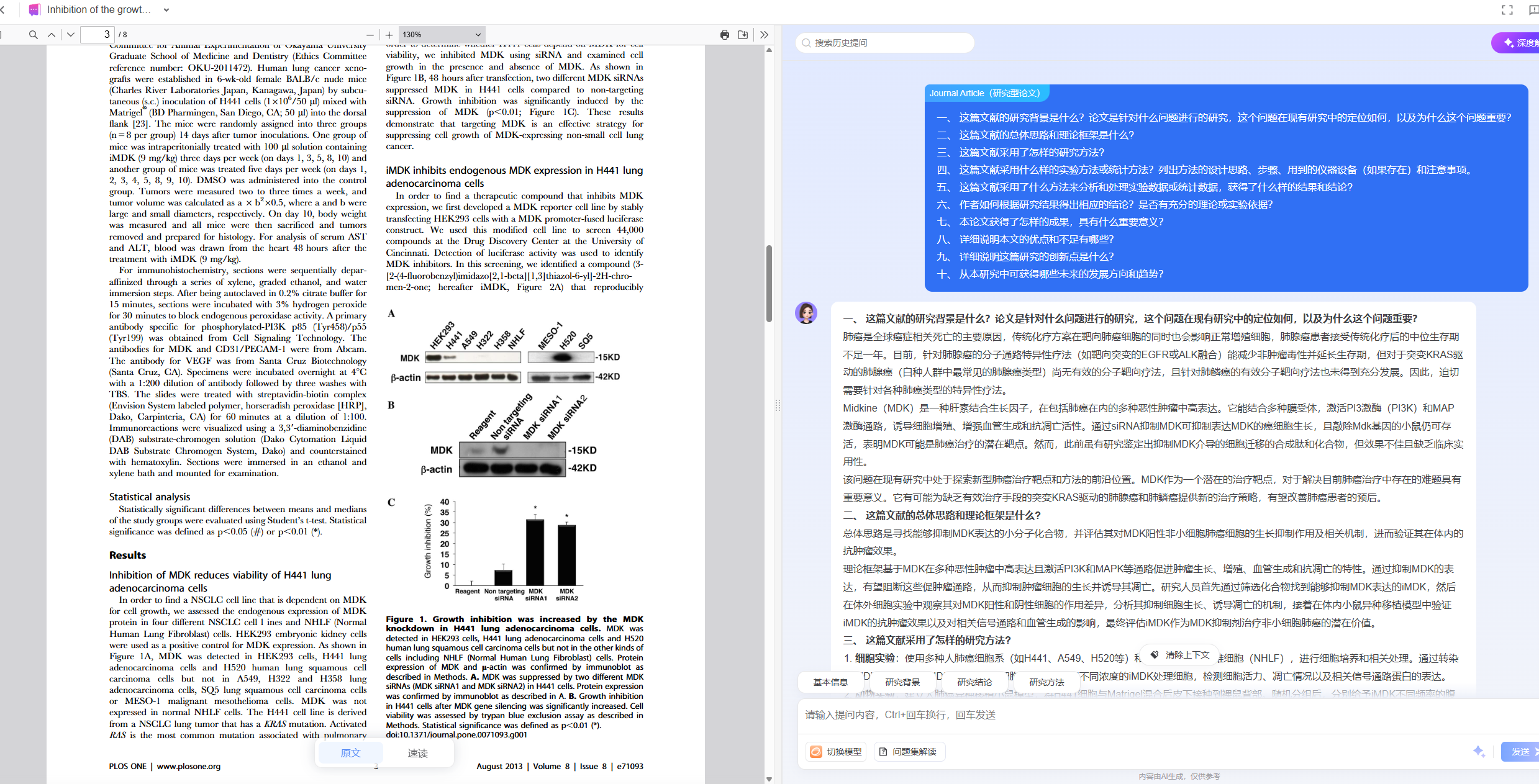

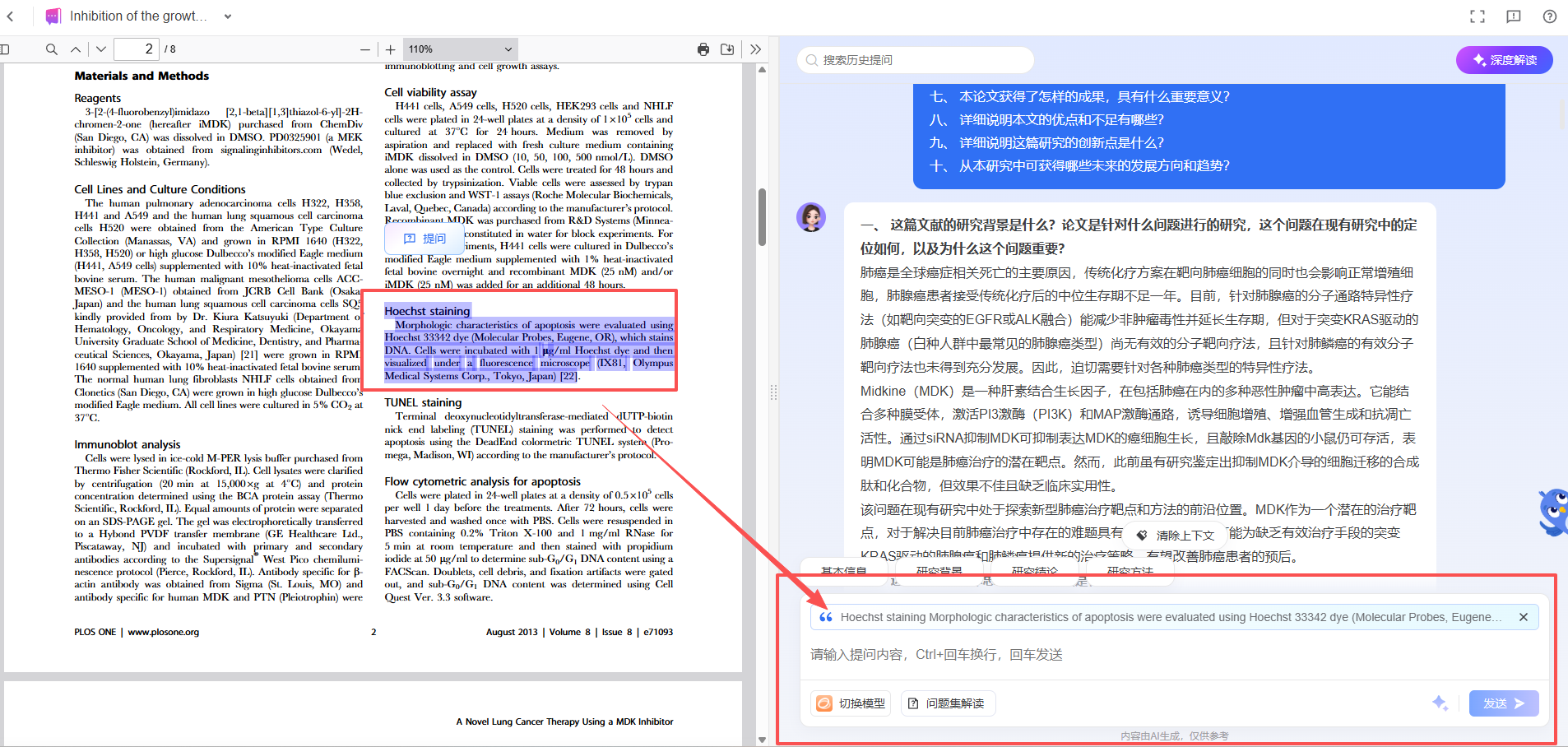

MedPeer的文档解读模块,它支持上传PDF、Word等格式文献,AI自动生成结构化总结:包括研究背景、核心方法、关键结果、结论与参考文献,甚至能解释文中专业术语。这种“AI速读”能把原本需1小时通读的论文,浓缩为5分钟精读。

此外,它还支持“划选提问”功能——只需选中一段复杂描述, AI就能即时解释其逻辑含义或对应实验设计。这种交互式阅读方式,让科研人员能把精力集中在理解机制与逻辑推理上,而不是被语言细节拖慢节奏。

建议:

- 每篇核心文献花30分钟进行AI解读与笔记记录;

- 对于重要研究,使用“自定义提问”功能,聚焦以下三点:

1. 研究假设是什么?

2. 方法是否比前人更优?

3. 结果与已有研究有何分歧?

三、读出成果:从“知识积累”到“学术生产”

科研阅读的终点,不是记住多少论文,而是能基于已有研究提出自己的问题与思路。很多科研人员在论文撰写时再次陷入困境——明明读了很多,却难以成文。

这时,AI可以成为“知识整合的催化剂”。

MedPeer的AI文献综述功能提供了一个智能化的解决方案。它能在用户输入研究主题后,自动完成文献检索、讨论引导、大纲生成与全文撰写。更重要的是,你可以自己上传已找好的文献,也可以让AI帮你找文献或者补充文献,AI会基于3亿真实来源的文献生成综述,而非“凭空创作”。这意味着,你可以让AI在你已读的文献基础上,帮助你梳理逻辑、构建结构、形成学术观点。

同时,若你在撰写论文章节时需要补充背景或方法论,可直接调用论文写作模块,将AI文献综述生成的内容导入,进行个性化修改。整套流程实现了从“读文献”到“写论文”的自然衔接。

四、从“读文献”到“理解科研”的AI方法论

AI工具不能替代科研思考,但能让科研人员把时间用在更有价值的部分。

通过MedPeer的生态体系,可以实现科研阅读的三层智能化升级:

|

阶段 |

关键任务 |

推荐工具 |

效率提升 |

|

文献筛选 |

选取高相关文献、识别研究空白 |

科技文献 + Deep Search |

节省检索时间80% |

|

深度阅读 |

把握研究核心、构建逻辑框架 |

文档解读 |

提升理解深度,节省阅读时间60% |

|

知识整合 |

梳理结构、形成综述与写作草稿 |

AI文献综述 + 论文写作 |

提升写作效率80%以上 |

科学研究始终需要人的洞察力与判断力。AI工具能帮你读得更快、理解更准,但真正的突破仍来自对问题的独立思考。

在信息爆炸的科研时代,会读文献的人不再是“死记硬背”的人,而是懂得如何借助工具提炼价值的人。

—— 让AI助你读得更深,看得更远,写得更好。

更多推荐

已为社区贡献36条内容

已为社区贡献36条内容

所有评论(0)